Прежде, чем начать обсуждение ситуации, в которой участники атомного проекта у нас и в США оказались после решения проблем по созданию реактора и по использованию наработанного в нем материала в Бомбах, немного поговорим, как и было обещано, о роли в этом проекте Лаврентия Берии. Которую некоторые почему-то вдруг стали преуменьшать.

Здесь следует не забывать не только о том, какие критерии при выборе руководителя по научной части определил Сталин для Берии. Но и о критериях, которыми руководствовался сам Сталин при выборе Организатора – Интегратора – Завхоза атомного проекта.

Сталин прекрасно понимал, что взвали он эту ношу на кого-то другого, Проект начал бы тормозить почти на каждом шагу. Так как тому же Берии не составляло бы труда подвести этого человека под расстрельную статью. Ведь в условиях тогдашнего дефицита в стране всего и вся, первоочередное выделение Проекту (с неясными перспективами успеха) дефицитнейших материалов и денежных средств спокойно можно было бы квалифицировать как вредительство. И Организатор – Интегратор – Завхоз прекрасно это бы понимал...

Ну, и, конечно же, Сталин осознавал, что другого человека с такими же организаторскими способностями у него в обойме не было.

Результаты работы говорят сами за себя: Сталин в своем выборе не ошибся, - так же, как и Берия с выбором Курчатова...

Курчатова выбрал сам Берия из 50 кандидатов, он должен был отвечать требованиям Иосифа Сталина: «Надо подыскать талантливого и относительно молодого физика, чтобы решение атомной проблемы стало единственным делом его жизни. А мы дадим ему власть, сделаем академиком и, конечно, будем зорко его контролировать»...

... Первая атомная лаборатория в СССР фактически появилась в Казани.

В 1942 году Госкомитет обороны СССР распорядился начать работы по урану, организовав с этой целью при Академии наук «специальную лабораторию атомного ядра, создание лабораторных установок для разделения изотопов урана и проведение комплекса экспериментальных работ».

Распоряжение обязывало СНК Татарской АССР предоставить АН СССР в Казани «помещение площадью 500 кв. м для размещения лаборатории атомного ядра и жилую площадь для 10 научных сотрудников».

Под руководством Игоря Курчатова, впоследствии ставшего известным как «отец» советской атомной бомбы, работы по исследованию ядерной реакции проводились в Казани с 1943 года. Основной их задачей было создание ядерного оружия. Помещение площадью 500 кв. м. стало Лабораторией №2, впоследствии НИЦ «Курчатовский институт».

В Казани Курчатов работал в 1942—1943 годах, после чего — когда опасность захвата Москвы немцами миновала — уехал в столицу СССР, туда же переехала и Лаборатория №2.

После войны на советский атомный проект начали работать и бывшие нацистские ученые — из Германии вывезли и несколько тонн малообогащенного урана, и необходимое оборудование.

На начальном этапе Проекта обе страны, - СССР и США – использовали одну и ту же конструкцию реактора.

«Поленница» (Чикагский реактор») была создана в США в 1942 году для проверки возможности осуществления управляемой цепной ядерной реакции.

Состояла «поленница» из аккуратно уложенных графитовых блоков, причем в каждом втором слое блоки были полыми, а внутри размещалось ядерное топливо — прессованные оксиды урана и металлические слитки.

Поскольку такой реактор использовался для проверки возможности осуществления управляемой реакции, то были и своеобразные «органы управления» — несколько типов стержней из кадмия и бористой стали. Всего было три типа стержней. Первый тип — управлялся с пульта, это были регулирующие стержни. Второй тип — аварийные стержни.

Вернее, это был единственный стержень, который подвешивался над реактором на веревке. Если возникала аварийная ситуация, веревку планировалось перерубить, и упавший в реактор стержень глушил реакцию. Ну, и еще был стержень, который вынимался вручную для того, чтобы создать условия для проведения управляемой ядерной реакции (т.е. привести в критическое состояние сам реактор).

Все это несравнимо с современными реакторами — не была предусмотрена ни система охлаждения (т.е. она была, реактор планировалось поливать обычной водой в случае сильного нагрева), ни система защиты человека от радиоактивного излучения.

Проработал реактор несколько 28 минут, и в течение этого времени ученые получили реальное доказательство возможности проведения ядерной реакции (управляемой) — эксперимент оказался полностью удачным.

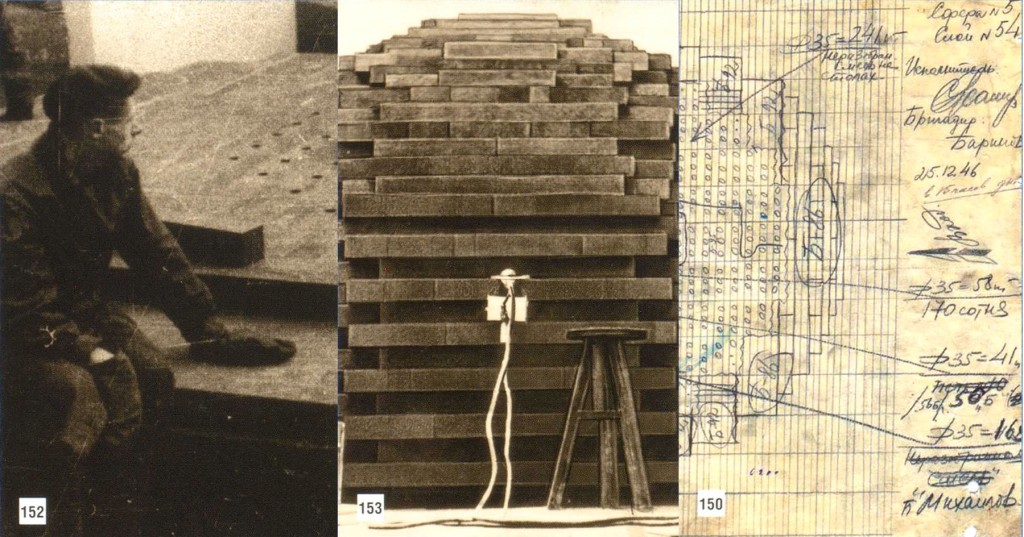

Три вида по сборке Ф-1, первого советского реактора. Слева, - укладываются графитовые блоки; в середине, - сборка на продвинутом этапе; справа, - схема проекта (3).

В 1943 году «Лаборатория № 2» располагалась в довольно глухом районе недалеко от Москвы. Руководил ее работой Курчатов. Затем на этом месте вырос Курчатовский институт.

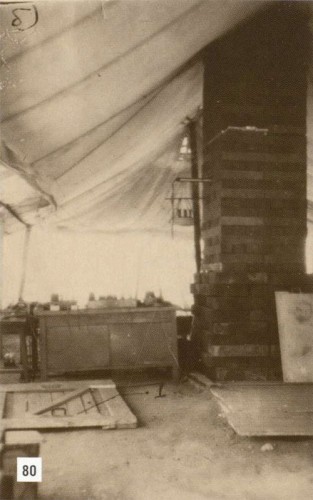

Это внешний вид палатки для «Лаборатории № 2», также снятый в 1943 году. Там, судя по всему, и происходили эксперименты с ураном.

А это вид внутри палатки. Справа видны уложенные графитовые блоки, из которых был сделан первый советский реактор. Так же, как и американский (1)...

А вот почти сразу после первого этапа, участники атомного проекта оказались на развилке. На «неведомых дорожках» со следами «невиданных зверей».Где нужно было выбирать, по какой дорожке пойти. По диффузионной, или по центрифужной.

Советский проект оказался долгоиграющим (а значит и Сталин, и Берия на своем этапе все сделали правильно), что можно подтвердить картинкой в начале текста. Такие вот центрифужные малыши крутятся без остановок по 30 лет, обеспечивая России лидерство на мировом рынке поставок ядерного топлива. Тогда как США вынуждены получать обогащенный уран из России и от европейской компании...

О страданиях Прыщавого поговорим в посвященном ему цикле статей. А о советско-российском Проекте, - сейчас...

О запуске первого советского спутника 4 октября 1957 года с ликованием узнал весь мир. А событие, произошедшее 4 ноября того же года в Верх-Нейвинске, долго оставалось тайной для самых лучших разведок мира.

Там начал работать опытный завод, на котором обогащать уран стали методом центрифужного разделения изотопов.

Хотя до этого в СССР, как и в США, использовался метод газовой диффузии. В СССР до 1954 года этим направлением руководил академик Борис Константинов, потом его сменил Исаак Кикоин.

Поначалу, как это нередко бывает, метод газовой диффузии казался доступнее в реализации. Но он требовал огромных затрат электроэнергии — Саяно-Шушенская ГЭС и первая очередь Белоярской АЭС, как теперь выясняется, строились прежде всего для этих целей.

Кроме общей дороговизны и низкого КПД, метод газовой диффузии был небезопасен для работающих — главным образом из-за высоких температур и шума в цехах. Плюс большие объемы химически активных смесей под давлением, а это потенциальные выбросы и загрязнение окружающей среды.

Между тем альтернатива газодиффузионному методу была известна еще с конца XIX века — и это как раз центрифужный метод, сулящий весьма значительную экономию: когда в 1958 году завод в Верх-Нейвинске вышел на расчетный режим, оказалось, что энергопотребление на единицу работы разделения (ЕРР) в 17 раз меньше, чем в случае использования диффузионного метода, а себестоимость — меньше вдвое.

Правда, на пути создания центрифуг конструкторов поджидали многочисленные технологические сложности.

В их решении нашим специалистам помогали специалисты немецкие. Двоим из них, например, была поставлена задача изготовить и испытать два агрегата по схеме, названной их именами, - Циппе-Штеенбека.

За дело взялись горячо, однако уже в первом квартале 1953-го работу прекратили, не доводя до испытаний: стало ясно, что предложенная конструкция не годится для серийного производства.

Хотя специалисты, знакомые с перипетиями атомного проекта в СССР и США, отмечают одно безусловное достижение группы Штеенбека — оригинальную конструкцию опорного узла: ротор опирался на стальную иглу, а эта игла — на подпятник из сверхтвердого сплава в масляной ванне.

И вся эта хитроумная конструкция удерживалась специальной магнитной подвеской в верхней части ротора. Его раскрутка до рабочей скорости также производилась посредством магнитного поля.

В то время как проект группы Штеенбека потерпел фиаско, в феврале того же 1953 года была выведена на рабочие обороты газовая центрифуга с ротором конструкции советского инженера Виктора Сергеева.

За год до этого Сергеев с группой специалистов из особого КБ Кировского завода, где он тогда работал, был командирован в Сухуми для ознакомления с экспериментами Штеенбека и его команды.

«Именно тогда он задал Штеенбеку технический вопрос о расположении отборников газа в виде трубок Пито, — приоткрыл важные подробности ветеран центрифужного производства ПО «Точмаш» Олег Чернов, хорошо знавший Сергеева и работавший вместе с ним. Вопрос был сугубо техническим и содержал, по сути, подсказку, как сделать конструкцию центрифуги работоспособной».

Но доктор Штеенбек проявил категоричность: «Они станут тормозить поток, вызывать турбулентность, и никакого разделения не будет!» Спустя годы, работая над мемуарами, он об этом пожалеет: «Идея, достойная того, чтобы исходить от нас! Но мне она в голову не приходила»...

.... Главной бедой самых первых центрифуг была их недолговечность. И хотя вращались они поначалу со скоростью «всего» 10000 оборотов в минуту, совладать с огромной кинетической энергией ротора было далеко не просто.

— Машины-то ваши разрушаются! — язвительно упрекнул разработчиков на одном из совещаний в Минсредмаше начальник главка Александр Зверев, имевший звание генерала НКВД.

- А вы что хотели? Чтобы они еще и размножались?! — дерзко парировал руководивший в то время проектом заместитель главного конструктора Анатолий Сафронов.

По первоначальным расчетам, толщина наружных стенок корпуса центрифуги должна была быть 70 мм — как танковая броня. Но методом проб и ошибок нашли-таки компромиссное решение. Был создан специальный сплав — прочнее и легче стали.

Корпуса современных центрифуг, которые одному из авторов довелось увидеть и подержать в руках на ПО «Точмаш» во Владимире, никаких ассоциаций с танковой броней не вызывают: обычные с виду пустотелые цилиндры с отшлифованной до блеска внутренней поверхностью.

Издали их можно принять за обрезки труб с соединительными фланцами на концах. Длина — не больше метра, в диаметре — сантиметров двадцать. А на Уральском электрохимическом заводе (УЭХЗ) из них собраны гигантские каскады длиною в сотни метров. Знаки на стенах и специальная разметка на окрашенном бетонном полу в технологических проходах указывают, что здесь принято перемещаться на велосипеде. Правда, не быстрее 5−10 км/ч.

А внутри гудящих едва слышно центрифуг совсем другие скорости — ротор на игле с корундовым подпятником, «подвешенный» в магнитном поле, делает 1500 оборотов в секунду! В сравнении с первым изделием ВТ-3Ф 1960 года выпуска его разогнали почти в десять раз, а срок безостановочной работы увеличили с трех лет до 30.

Наверное, трудно найти другой пример, когда бы техника демонстрировала такую надежность при столь экстремальных параметрах. Как рассказал заместитель начальника центрифужного производства Валерий Лемперт, на комбинате в Новоуральске еще работают машины, которые «Точмаш» поставил туда 30 лет назад: «Это было, наверное, третье поколение центрифуг, а сейчас серийно производится восьмое и запускается в опытное производство девятое».

«В конструкции нашей центрифуги ничего сверхсложного нет. Все дело в отработке технологии до мельчайших деталей и строгом контроле качества, — объясняет Татьяна Сорокина, которая десятки лет «вела» на заводе технологию изготовления опорной иглы для ротора. — Такие иглы делают из обычной рояльной проволоки, из которой тянут струны. А вот способ закалки наконечника — это наше ноу-хау» (2).

Такие вот скромники наши Иваны да Марьи. А этот наш секрет, в котором «ничего сверхсложного нет», до сих пор не могут разгадать ни США, ни Китай.

Использованные источники

(2) http://www.popmech.ru/technologies/13637-i-vse-taki-ona-vertitsya/ 28 января 2013 атом_ уран обогащение_НИОКР_бди_07 05 16

Посты до-того:

https://aftershock.news/?q=node/1211981 00717- 5_Путь Прыщавого Гегемона-5_ Куда подевались его знания и умения ? – 5 атом-2

https://aftershock.news/?q=node/1211130 Путь Путина–1_ атом-1

https://aftershock.news/?q=node/1209781 00717- 4_Путь Прыщавого Гегемона-4_ Куда подевались его знания и умения ? - 4

https://aftershock.news/?q=node/1209330 00717- 3_Путь Прыщавого Гегемона-3_ Куда подевались его знания и умения ? - 3

https://aftershock.news/?q=node/1208862 00717- 2_Путь Прыщавого Гегемона-2_ Куда подевались его знания и умения ?

https://aftershock.news/?q=node/1208558 00717- 1_Путь Прыщавого Гегемона-1_ Куда подевались его знания и умения ? -

Комментарии

Спасибо.

Жаль, что тема немцев в нашей историографии до сих пор не раскрыта. Манфред фон Арденне со своей командой много чему советских ядерщиков научил, а часть детей его соратников осталась в СССР и до сих пор здесь живет и работает. А в наше время барон оказался одинаково неудобен и немцам, и нашим. Хотя, конечно, довел центрифугу до ума именно Сергеев.

"А в наше время барон оказался одинаково неудобен и немцам, и нашим. Хотя, конечно, довел центрифугу до ума именно Сергеев."

- приказ о начале интенсивной разработки в СССР методов обогащения урана: электро-магнитный, диффузионный и центрифужный, датирован 28 сентября 1942-го года. Ардене, в это время (42-й год), занимался электро-магнитным разделением изотопов, потом в 43-м был практически лишен финансирования. Так что привнести идею центрифуги он не мог - ее уже с 40-го года как разрабатывали, например Ланге. А руководил работами в Агудзере (куда отправили Ардене) по центрифугам - Штейнбек, под началом которого работали еще и Циппе, еще и Шеффель. Так что насчет "неудобства" - явный перебор. До 90-х годов физики были секретны, а после - стали тащить вверх "импортных", смачно наплевав на своих. "Ватники" же ничего не могут!

Кстати, Ардене был дважды лауреатом Сталинской премии: а) за изобретение электронного микроскопа (это его еще германская разработка, которой он занимался с 37-го года) в 47-м, и б) за электро-магнитное разделение изотопов, в частности лития-6 в 53-м. Как видим - центрифуги - не его конек.

https://www.youtube.com/results?search_query=марцинкевич+атомная+игла

У Марцинкевича отличный цикл "Мир вокруг иглы"

https://www.youtube.com/watch?v=igSPpuMi5Sg

А это выжимка. Кратко.

они были так названы, когда Циппе выехал на запад и получил патент по сп...жженым сведениям.

Сами немцы ничего до ума не доводили.

Начинали тоже не они - первые центрифуги делал Ланге в Уфе на моторном заводе № 26 (ныне - УМПО).

Вроде обсуждаются чисто технические моменты, а до чего ж всё это волнительно!

Боже мой, август 1942 года, тяжелейшие бои на юге, а принимается решение по неимоверно дорогому проекту. Все понимают, что результат будет очень не скоро. Но насколько быстро определялись приоритеты, скорость принятия решений впечатляет!

Странные выемки из грандиозного 15 томного издания "Росатома" "Атомный проект СССР"...

-было несколько заводов вокруг Свердловска и Челябинска

-и на каждом заводе строили заводы дублеры Б, В, Д

-не упомянуты академики Кикоин (один раз и не раскрыто) и Арцимович...

и Арцимович...

Похоже, у Марцинкевича более полно и объективно.

Марцинкевич один работает? Допустим несколько коллег. А на "Росатом" коллективы и коллективы! При всем уважении по видео нельзя много охватить, да терпения не хватает. Вот почему иной раз смотря какой-либо громкий репортаж, лекцию или интервью просят перевести в текст. А смотреть все -жизни не хватит...

Марцинкевич работает один. Посмотрите (послушайте) его Сага о Росатоме и История атомного проекта США.

Если что, я спорил не с Вами, а с ТС, в дополнение сказанному Вами. В частности, Марцинкевич довольно подробно рассказал про "Атомную Зину".

Еще тут.

Атомный проект - подвиг советского народа.

Чч. 1-2, ч. 3.

с чего вдруг Белоярская АЭС начатая в 1958 и запущенная в 1964 году, работала на газодиффузионные заводы?

Если уже в 1958 году завод 813 на Урале потреблял 800 МВт/ч ээ? Тут работала куча тепловых станций.

"Проработал реактор несколько 28 минут"

Явная очепятка.