Этот день в истории:

Сканирование и редактирование – В. Лычёв

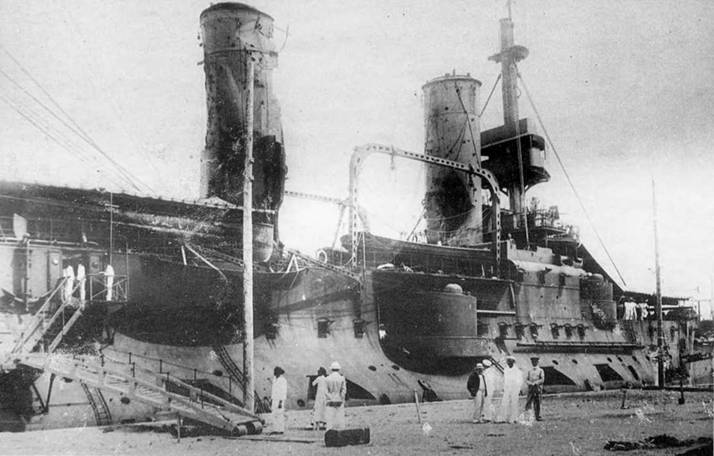

<Материал под таким названием был опубликован в первом после победы февральской революции в России в 1917 г. номере журнала "Морской сборник" (Морской сборник, 1917, №3, неоф. отд. с.1 - 44). Настоящая публикация выполнена по этому тексту без изменений и дополнена фотографиями флагманского корабля эскадры в этом бою броненосца Цесаревич. Редакторские пометки приведены в угловых скобках.>

От редакции <"Морского сборника">

Историческая Комиссия по описанию действий флота в войну 1904 - 1905 гг. выпустила в свет четвертую книгу (из преднамеченных семи): "Действия флота на южном театре и действия морских команд при обороне Порт-Артура после морского сражения в Желтом море 28 июля (10 августа) 1904 г. до конца осады крепости".

Новая работа, как видно из заголовка, заключает собой целый, так называемый Порт-Артурcкий период деятельности флота, как известно, полный ошибок личного состава, в особенности командного, приведших относительно сильную 1-ю Тихоокеанскую эскадру к бесславному концу в гаванях своей базы.

К сожалению, затянувшееся благодаря войне, издание не совсем отвечает требованиям момента - смысл издания описания неудачной войны заключается в своевременном критическом разборе сделанных ошибок, дабы по возможности избежать их повторения в будущей войне - выпущенное же издание совершенно не ставило себе такой задачи.

Эпиграфом к изданию Комиссия взяла следующие слова из Всеподданнейшего доклада Военного Министра относительно задачи, возложенной на Военно-историческую Комиссию по описанию Русско-турецкой войны 1877 - 78 гг.: "Составить полное систематическое описание всех событий войны, не вдающееся в несвоевременную критику, но излагающее с полною правдивостью фактическую их сторону".

Эта задача, — не вдаваться в несвоевременную критику строго преследовалась Комиссией: во всех книгах составители, правда не в одинаковой степени, < Что невозможно и требовать, т. к. первые 4 книги писало 9 человек > стоят на констатировании только фактов, а поэтому запоздавшее издание и оказалось не соответствующим моменту. Причина в том, что издание не вышло до начала мировой войны. < Интересно отметить, что и описание Русско-турецкой войны 1877 — 78 г.г. не было издано упомянутой выше Комиссией к началу русско-японской войны и личный состав армии не только не был знаком с критической оценкой событий войны 1877 — 78 гг., но и с самим описанием этих действий >

Конечно, если бы фактическое описание последней войны появилось задолго до настоящей войны, среди личного состава наверно нашлись бы исследователи, которые и дополнили своим критическим разбором то, от чего сознательно уклонилась Историческая Комиссия. Но выпуск описания первого периода войны заканчивается под новый, раздающийся уже третий год, гром пушек и до кабинетных ли тут исследований: весь личный состав занят теперь более важным делом -- сдает боевой экзамен.

К счастью задача, которую Комиссия предоставила решить личному составу флота, уже была своевременно выполнена особой Следственной Комиссией, назначенной после неудачного боя 28 июля 1904 года, для выяснения причин неудач действия 1-й Тихоокеанской эскадры. Ознакомлением с этим то чрезвычайно содержательным документом редакция и спешит поделиться с читателями, в надежде, что он пополнит многое, что не досказано в труде Исторической Комиссии.

Заключение следственной комиссии по делу о бое 28 июля

Часть историческая.

Следственная Комиссия, назначенная приказом по Морскому Ведомству от 28 марта 1905 года за № 63 для всестороннего выяснения обстоятельств боя 28 июля 1904 года между 1-й эскадрой Тихого океана и японским флотом, признала необходимым рассмотреть кроме боя, и предшествовавшую ему деятельность нашего Тихоокеанского флота, чтобы составить правильное суждение о степени подготовки его и осветить событие во всей полноте.

Комиссия ознакомилась с официальной перепиской между Наместником Его Императорского Величества на Дальнем Востоке и временно командующим эскадрой в Порт-Артуре со дня отъезда Наместника из Порт-Артура 22 апреля 1904 года, и опросила вернувшихся с Дальнего Востока участников боя, задавая им вопросы также и относительно деятельности эскадры в 1903 году.

На протяжении 1903 года эскадра не делала дальних плаваний, кроме одного перехода во Владивосток, без которого нельзя было обойтись за неимением дока для броненосцев в Порт-Артуре. Одни короткие переходы не давали личному составу должного морского опыта при совместном плавании нескольких судов. Обыкновенный район плаваний ограничился водами Порт-Артура, Дальнего и бухты Восьми Кораблей; эскадра не удалялась от берегов Квантунского полуострова. Не принималось должных мер для ознакомления личного состава с берегами и островами Печилийского залива и с Корейским архипелагом, и даже миноносцы не занимались сколько-нибудь систематическим обследованием ближайших берегов.

Управление эскадрой также не было на должной высоте. Важнейшие вопросы военно-морского искусства не разрабатывались на практике, и не проводились в жизнь многие положения, давно принятые в иностранных флотах; почти не практиковались в разведочной и дозорной службе: не было достаточной практики в эскадренной стрельбе и никакой практики в стрельбе на больших расстояниях; а маневры были весьма непродолжительны и не обсуждались впоследствии на собрании флагманов и капитанов. Начальник эскадры не пользовался достаточной самостоятельностью в направлении се деятельности и воспитания личного состава.

При таких условиях никакая инициатива, даже высших чинов эскадры, не могла проявляться полезным образом, а личная предприимчивость не находила должного поощрения. Учения на эскадре имели характер отбывания повинности и выполнения известных номеров.

Совместные плавания всей эскадры в организованном боевом порядке почти не практиковались и, вообще на протяжении последних лет, эскадра была в сборе не более двух месяцев ежегодно. Этому особенно способствовало разделение эскадры на зиму на две части и продолжительное состояние вооруженного резерва, во время которого нарушалась внутренняя спайка эскадры, так как отдельные корабли вступали в резерв разновременно.

В конце 1903 года, когда политические отношения на Дальнем Востоке были весьма натянуты, и японский флот быль вполне мобилизован, применение вооруженного резерва в Тихом океане было особенно несвоевременно.

Тем не менее, 1 ноября 1903 года эскадра вступила в вооруженный резерв, сопровождавшийся частыми перемещениями офицеров с корабля на корабль и создавший весьма неблагоприятную обстановку для поддержания боевой готовности эскадры. Воспользоваться пребыванием в резерве для переборки и исправления механизмов не было возможности, ввиду предъявлявшегося командирам судов требования так называемой двенадцатичасовой готовности, которая фактически не достигалась, а между тем мешала содержанию в исправности материальной части. Не могло поддержать боевой готовности эскадры и неуклонное требование рейдовых учений, так как учения эти, благодаря неподходящей для них обстановке резерва, сводились к простому отбыванию номеров. Таким образом состояние вооруженного резерва приносило эскадре только вред.

19 января 1904 года эскадра начала кампанию, вышла на рейд и, сделав плавание к Шантунгу, через сутки вернулась в Порт-Артур. Несмотря на весьма обостренное политическое положение и разрыв дипломатических сношений с Японией на эскадре, стоявшей на внешнем Порт-Артурском рейде, не были приняты должные меры против внезапного нападения, потому что начальник эскадры не считал себя в праве принять эти меры по собственному усмотрению и просил на то разрешения Наместника, а Наместник приказал усилить охрану эскадры только с 28 января; между тем, уже в ночь на 27 января последовала минная атака японцев, внезапно выведшая из строя два сильнейших броненосца и один крейсер и значительно ослабившая боевую силу эскадры. Эта потеря, в связи с последовавшей в первые дни кампании гибелью Варяга, Корейца, Енисея и Боярина, естественно подействовала угнетающим образом на дух личного состава.

С приездом в конце следующего месяца Командующего флотом вице-адмирала Макарова моральное состояние на эскадре значительно поднялось. Частыми выходами с эскадрою в море, активными мероприятиями, поощрением всякой инициативы и своим личным обаянием Командующий флотом в короткое время внушил личному составу веру в свои силы.

Внезапная гибель броненосца Петропавловск и еще более смерть адмирала Макарова остановили начавшееся возрождение Порт-Артурской эскадры.

Вступление в личное командование флотом Главнокомандующего не повлияло на ход военных событий и заметно не отразилось на сильно угнетенном после катастрофы 31 марта настроении личного состава, а последовавшая вскоре за тем высадка неприятеля в Бидзыво вызвала спешный отъезд в Мукден генерал-адьютанта Алексеева, назначившего временным начальником флота в Порт-Артуре контр-адмирала Витгефта.

Флот в это время находился в следующем состоянии: броненосцы Ретвизан и Цесаревич исправлялись при помощи подведенных кессонов; для броненосца Победа, получившего минную пробоину 31 марта, приспосабливался только что построенный кессон; броненосец Севастополь исправлял повреждения, полученные при столкновении с броненосцем Пересвет во время маневрирования эскадры в море в один из предшествовавших выходов с адмиралом Макаровым. Таким образом, флот был настолько ослаблен, что даже потеря двух неприятельских броненосцев 2 мая на нашем минном заграждении - не подравняла сил.

Согласно с указаниями Главнокомандующего, в апреле и мае деятельность эскадры ограничивалась исправлением поврежденных судов, свозом на берег части орудий и прожекторов и работами по усилению обороны сухопутного фронта крепости. Падение Кинчжоуской позиции и занятие японцами Дальнего наводило защитников Порт-Артура на мысль о предстоящем в самом непродолжительном времени тесном обложении крепости и усилило своз на берег морских орудий и команд, ослабляя этим материальное состояние эскадры, а главное — спайку судовых команд.

Бездействие флота на море, облегчило неприятелю блокаду Артура, забрасывание минами внешнего рейда и ближайших вод, а недостаток малых быстроходных крейсеров в составе нашей эскадры делал весьма затруднительным целесообразное использование миноносцев для успешной борьбы с такими действиями неприятеля; практиковавшееся в широких размерах траление являлось только пассивной борьбой и не могло сплотить эскадру.

К концу мая, когда исправление поврежденных броненосцев близилось к окончанию, Главнокомандующий стал требовать телеграммами выхода в море эскадры для поражения неприятеля, флот которого, по сведениям Главнокомандующего, был весьма ослаблен, чинился в доках и поддерживал блокаду лишь незначительной частью своих судов. В других телеграммах Главнокомандующий указывал на необходимость перехода эскадры во Владивосток прежде наступления момента явной опасности взятия неприятелем крепости. На выходе эскадры в морс настаивали также и сухопутные начальники в Порт-Артуре, видевшие главное назначение флота в обороне крепости с моря и не принимавшие во внимание, что в составе эскадры было только два исправных броненосца.

Неоднократные собрания флагманов и капитанов в Порт-Артуре, разделяя взгляд контр-адмирала Витгефта, огромным большинством голосов высказывались против немедленного, по готовности эскадры, выхода в море, считая, что эскадра должна оставаться в Порт-Артуре до последнего момента, помогая обороне крепости орудиями и людьми, и лишь с падением крепости перейти во Владивосток. Настойчивые требования Главнокомандующего — выйти для разбития ослабленного в море неприятеля - побудили контр-адмирала Витгефта выйти с эскадрой 10 июня. Цель этого выхода в море не была объявлена командирам судов в достаточно определенной форме и на эскадре считали, что предполагается провести рекогносцировку в Печилийском заливе и действовать на пути сообщения неприятеля. К тому времени большая часть снятых с эскадры орудий была возвращена на суда, за исключением: нескольких пушек малого калибра; двух 6" на Ретвизане, трех - на Пересвете, по два на Аскольде, Диане, Палладе и восьми 6" на броненосце Победа. Выход 10 июня значительно задержался, так как на внешнем рейде, на месте, предназначенном для постановки на якорь выходивших в первую очередь судов, было замечено несколько японских мин. Траление вокруг места стоянки судов показало, что неприятель забросал, в ночь на 10 июня, эту часть рейда своими минами, и потребовалось несколько часов времени на очистку прохода. Таким образом, эскадра вышла на свободную воду, отпустив тралящий караван, и построилась в одну кильватерную колонну по флагманскому броненосцу Цесаревич только около 5 часов пополудни. К этому времени весь японский флот успел сосредоточиться и стянул большое число своих миноносцев. Определив силы неприятеля, оказавшегося в составе 4-х эскадренных броненосцев, 4-х броненосных крейсеров 1 класса, одного броненосца 2 класса, десяти бронепалубных крейсеров, нескольких малых крейсеров и 30 — 40 миноносцев, и убедившись, что силы эти совершенно не соответствуют полученным от Наместника сведениям о значительном ослаблении неприятельского флота, и, не считая себя достаточно сильным для вступления при таких обстоятельствах в бой, - временно командующий эскадрой повернул в Порт-Артур, чтобы принять, согласно его донесению Главнокомандующему, минные атаки на якоре. При возвращении эскадры на Порт-Артурский рейд броненосец Севастополь коснулся мины заграждения и получил пробоину, минные же атаки неприятеля, начавшиеся еще на ходу эскадры и продолжавшиеся затем всю ночь, когда эскадра была на якоре, были успешно отбиты. Утром 11 июня эскадра вошла в гавань.

Поход 10 июня показал личному составу эскадры, что неприятель держится вблизи Порт-Артура с превосходными силами и что, благодаря весьма трудным условиям выхода в открытое море, нельзя рассчитывать на внезапную атаку неприятельского флота по частям. Реальным последствием этого похода была подводная минная пробоина, полученная броненосцем Севастополь, выводившая этот корабль на продолжительное время из строя. Таким образом, единственная до 28 июля, попытка контр-адмирала Витгефта выйти со всею эскадрой в море не дала положительных результатов <даже>в смысле практики совместного плавания, и личный состав только утвердился в сознании тяжелых условий, в которые была поставлена эскадра, опиравшаяся на один Порт-Артур, не имевший значения маневренной базы.

Приступив к спешному исправлению броненосца Севастополь при помощи кессона, командующий эскадрой принимал меры к содействию обороны крепости, для чего с броненосцев, стоявших на внутреннем рейде, производилась перекидная стрельба по береговым позициям неприятеля, а также высылались в море для обстреливания этих позиций миноносцы, канонерские лодки и крейсера; в один из таких выходов, 14 июля, крейсер Баян наткнулся на внешнем рейде на мину заграждения и получил пробоину, благодаря которой он впоследствии 28 июля не мог выйти в море вместе с остальной эскадрой. В то же время с судов эскадры высылался десант на береговые позиции.

Между тем, с возвращением эскадры 11 июня в Порт-Артур, временно командующий эскадрой стал получать от Главнокомандующего категорические приказания перейти с эскадрой во Владивосток. При этом Наместник указывал контр-адмиралу Витгефту, что эскадра должна выйти в море неожиданно для неприятеля и следовать во Владивосток, по возможности избегая боя, в случае же неизбежности боя, - принимать его с уверенностью в успехе.

Собрание флагманов и капитанов, созванное временно командующим эскадрой в Порт-Артуре 4 июля, решило, что в данное время главное назначение флота - оказывать поддержку крепости, а потому эскадре не следует оставлять Порт-Артура, пока есть возможность исполнять эту задачу.

Не согласившись с решением собрания флагманов и капитанов, Главнокомандующий телеграфировал контр-адмиралу Витгефту, что флот, имея особое назначение, не может связывать свою участь с судьбой крепости, а потому эскадра должна выйти в море и проложить себе путь во Владивосток, избегая боя, если позволят обстоятельства. Протокол упомянутого собрания флагманов и капитанов генерал-адьютант Алексеев представил вместе со своим мнением на Высочайшее Его Императорского Величества благовоззрение; получив Высочайшее одобрение высказанного им мнения, Главнокомандующий телеграфировал об этом контр-адмиралу Витгефту с подтверждением своих прежних приказаний относительно перехода эскадры во Владивосток. Телеграмма эта была получена в Порт-Артуре в ночь на 25 июля, поэтому утром 26 июля контр-адмирал Витгефт, собрав флагманов и командиров, приказал быть готовыми к выходу на следующее утро. Между тем, неприятель установил осадную артиллерию на Волчьих горах и 25 июля открыл огонь по порту, причем в этот день несколько снарядов попало в суда и одним из них был легко ранен в руку, находившийся на броненосце Цесаревич, контр-адмирал Витгефт. 27 июля, эскадра, по неготовности, не могла выйти в море и осталась в гавани. Неприятель продолжал стрельбу, при чем было много попаданий в суда эскадры, и осколком попавшего в броненосец Ретвизан 120 мм снаряда был легко ранен в голову командир броненосца капитан 1-го ранга Щенснович; другой снаряд попал в тот же броненосец ниже броневого пояса и произвел подводную пробоину значительных размеров, вследствие которой броненосец принял до 400 тонн воды. Стоявшая около броненосца баржа, с предназначавшимися для него двумя 6" орудиями, была потоплена третьим неприятельским снарядом.

Суда эскадры ставили недостававшие 6" орудия, заменяя их снятыми со стоявшего в доке крейсера Баян, грузили уголь и запасы, и отвечали редким перекидным огнем на стрельбу неприятеля.

Перестановка шестидюймовых и других пушек, более мелких калибров, вызывалась стремлением уравнять недостаток артиллерии на разных судах, происшедший вследствие передачи части орудий на берег с самого начала осады; такое перемешивание орудий, хотя бы и той же системы, не могло не отозваться неблагоприятным образом во время боя.

Цельность судовых команд также была нарушена посылками людей на береговые позиции, причем не всегда посланные люди возвращались на свои суда.

Эскадра, не имевшая за время осады Порт-Артура почти никакой практики в совместном плавании и в большей своей части простоявшая последние три месяца в гавани, занимаясь по преимуществу береговыми работами и исправлением судов, получивших минные пробоины, к 28 июля уже не представляла из себя единое целое, а лишь собрание отдельных судов, часть которых не имела даже полного вооружения и сплоченной команды. Контр-адмирал Витгефт, не командовавший раньше эскадрами или отрядами судов, не считал себя подготовленным к ответственной роли начальника эскадры и совершенно не верил в возможность прорыва эскадры во Владивосток. Флагманы и командиры, в огромном большинстве, считали нашу эскадру гораздо слабее блокирующего флота и почти не надеялись на возможность успеха.

При выходе, 28 июля, на эскадре не хватало, в общей сложности, одного 12" орудия (на броненосце Севастополь), десяти 6" (Ретвизан - 2, Пересвет -- 1, Победа — 1, Аскольд — 2, Диана - 2 и Паллада — 2) и двенадцати 75 мм пушек (Цесаревич --4, Диана — 4 и Паллада — 4).

28 июля эскадра начала выходить из гавани с 4.30 утра; на внешнем рейде суда становились на якорь по диспозиции и в тоже время выстраивался тралящий караван. В 8.30, с выходом последнего броненосца, эскадра снялась с якоря и в строю кильватерной колонны пошла в море вслед за тралами. С рассветом на горизонте, по направлению от острова Кэп, были усмотрены неприятельские канонерские лодки с миноносцами, к которым в скором времени присоединились три крейсера 2 класса и два броненосных крейсера; почти в то же время от островов Миао-тоу показались — один броненосный крейсер, три крейсера 2 класса и несколько миноносцев.

В начале 10-го часа командующий эскадрой поднял сигнал: "флот извещается, что Государь Император повелел идти во Владивосток".

Два неприятельских броненосных крейсера Ниссин и Кассуга скрылись на Ost. В 10 часов 30 мин., когда эскадра отошла на 10 миль от мыса Ляоти-шань, Командующий отпустил тралящий караван и взял курс SO 52°, построив эскадру в одну кильватерную колонну, в следующем порядке: броненосцы — Цесаревич (флаг контр-адмирала Витгефта), Ретвизан, Победа, Пересвет (флаг контр-адмирала князя Ухтомского), Севастополь и Полтавец крейсера — Аскольд (флаг контр-адмирала Рейценштей-на), П аллода и Диана; крейсер Новик шел впереди форзейлем; миноносцы Выносливый (брейд-вымпел капитана 2-го ранга Елисеева), Властный, Грозовой и Бойкий - с правой стороны, Бесшумный, Бесстрашный, Беспощадный и Бурный с левой стороны, на траверзах адмирала; транспорт Красного Креста Монголия шел за эскадрой.

Команде дали обедать. В это время на броненосце Цесаревич случилось повреждение в рулевом приводе и броненосец, подняв "К", вышел из строя; исправив повреждение, броненосец вступил в свое место. Справясь, может ли броненосец Ретвизан увеличить ход, несмотря на подводную пробоину, и получив утвердительный ответ, адмирал увеличил эскадренный ход сначала до 10-ти, а затем до 12-ти узлов. Число неприятельских миноносцев постепенно возрастало, и некоторые из них шли впереди нашей эскадры.

Около 11.30 показался от Ost броненосный отряд неприятеля из четырех эскадренных броненосцев и крейсеров — Ниссан и Кассуга, державшийся в кильватерной колонне на пересечку кура нашей эскадры. Отряд неприятельских крейсеров показавшийся от островов Миао-тоу, шел на соединение со своим броненосным отрядом.

Крейсер Новик был отозван и вступил концевым кораблем, а миноносцы были переведены на правую сторону.

В 12 час. 20 мин. с расстояния около 75 кабельтовых неприятель открыл огонь из крупны} орудий, на что тотчас последовал ответ с судов нашей эскадры. Вероятно, для того, чтобы воспрепятствовать неприятелю, шедшему на пересечку, охватить голову кильватерной колонны наших судов, контр-адмирал Витгефт изменил курс последовательно на 3—4 румба влево и разошелся с неприятелем почти контр-курсом правыми бортами.

С броненосца Цесаревич была усмотрена первая банка плавучих мин, которую броненосец обошел благополучно, предупредив о минах остальные суда условными короткими свистками и семафором. Сосредотачивая огонь на нашем головном броненосце, неприятель, пройдя траверз, повернул всеми судами вдруг на обратный курс и, не прекращая огня, пошел курсом, почти параллельным курсу нашей эскадры.

Пройдя некоторое время этим курсом, неприятель опять повернул всеми судами вдруг на обратный курс и разошелся с нашей эскадрой (схема № 2), перенеся огонь на концевые броненосцы и крейсера, шедшие в хвосте нашей колонны. За дальностью расстояния наши крейсера не могли с успехом отвечать из своих 6" пушек на огонь неприятельского броненосного отряда, между тем как неприятельские снаряды большого калибра падали кругом и несколько крупных снарядов попали в крейсера; поэтому наши крейсера вышли из линии и, увеличив ход, выстроили вторую кильватерную колонну на левом траверзе броненосцев, в расстоянии около 10 кабельтовых. Почти в то же время отряд неприятельских быстроходных крейсеров, шедший от островов Миао-тоу на соединение со своим броненосным отрядом, повернул также обратно и начал охватывать хвост кильватерной колонны наших судов, сосредотачивая огонь на концевых судах: крейсерах - Аскольд, Паллада, Диана и Новик.

Постепенно ход нашей эскадры был доведен до 14 узлов, причем броненосец Полтава, концевой правой колонны, начал немного отставать.

Наши миноносцы в двух кильватерных колоннах держались левее отряда крейсеров.

Вскоре после выхода крейсеров во вторую колонну, эскадра попала на вторую банку плавучих мин, которую миновала также благополучно, как и первую.

Разойдясь с неприятелем, эскадра прекратила огонь в начале второго часа дня и адмирал снова взял курс на Шантунг, продолжая идти 14-узло-вым ходом.

Отряды неприятельских судов были в это время в следующем положении (схема № 2) относительно нашей эскадры: броненосный отряд (4 эскадренных броненосца и 2 броненосных крейсера 1 класса) был за кормой нашей эскадры на правую раковину, в значительном от нее расстоянии, и, повернув последовательно, лег на курс почти параллельный ей, медленно ее догоняя; отряд неприятельских быстроходных крейсеров (1 броненосный крейсер класса и три бронепалубных крейсера 2 класса) держался на левой раковине нашей эскадры, вне района действия орудий большого калибра; отряд из четырех легких крейсеров и другой отряд из трех крейсеров типа Матсусима, и броненосец класса Чин-иен находились к N от нашей эскадры; несколько отрядов миноносцев (в общем числе до 50-ти) держались преимущественно впереди и к S от нашей эскадры.

При первом бое суда нашей эскадры серьезных повреждений не получили; более других кораблей пострадали головной броненосец Цесаревич и концевой — Полтава, но и повреждения этих кораблей нельзя отнести к разряду серьезных; Неприятельские корабли, по-видимому, также мало пострадали в этом бою, и порядок неприятельского строя не был нарушен.

После первого боя неприятельские - броненосный и крейсерский отряды остались далеко за кормой, путь к Шантунгу был свободен, и командующий эскадрой лег на прежний курс, чтобы следовать во Владивосток.

С 3 часов неприятельские - броненосный и крейсерский отряды начали медленно нагонять нашу эскадру. Видя, что неприятель снова собирается начать сражение, контр-адмирал Витгефт, по предложению своего начальника штаба, разработал несколько возможных способов маневрирования с целью отнять у неприятеля выгодное положение относительно солнца и принять бой на отступлении в строю фронта; строй этот, при предположении, что неприятель будет преследовать нашу эскадру также в строю фронта, давал нам значительные преимущества в силе артиллерийского огня 6" пушек (как 26:12), тогда как при кильватерном строе японской и нашей эскадры преимущество это было на стороне вражеского броненосного отряда (как 33:41); соотношение силы артиллерийского огня из крупных орудий было при том и другом строе почти равное.

Разбор маневрирования показал, что эскадра наша не могла занять выгодное положение относительно солнца, так как для этого ей необходимо было расположиться в SW-й части горизонта, между тем как, направляясь во Владивосток, приходилось идти на SO. Кроме того, перестроение эскадры в строй фронта, чтобы вести бой на отступлении, повело бы к сближению с неприятелем, а адмирал опасался, что на близкой дистанции наши суда могут получить слишком серьезные повреждения по корпусу и скорострельной артиллерии, после чего не в состоянии будут продолжать путь во Владивосток и отражать ночью минные атаки неприятеля. Поэтому адмирал Витгефт решился остаться в том же строю и продолжал идти тем же курсом; но, чтобы не связывать в следующем бою крейсерский отряд и дать ему возможность маневрировать, пользуясь своим большим ходом, адмирал приказал сделать сигнал семафором: "в случае боя начальнику отряда крейсеров действовать по усмотрению".

Японские отряды продолжали медленно нагонять нашу эскадру, но наступал уже пятый час пополудни и, по-видимому, командующий эскадрой полагал, что до наступления темноты ему удастся избежать решительного боя с неприятелем; ночью же контр-адмирал Витгефт надеялся рядом поворотов заставить неприятеля потерять связь с нашей эскадрой и таким образом получить возможность дойти до Владивостока; с этой целью адмирал приказал сделать семафором сигнал на крейсер Аскольд, для передачи по линии крейсеров, чтобы ночью крейсера не светили прожекторами, и чтобы миноносцы держались около крейсеров.

Команде дали ужин. Линия наших броненосцев в это время значительно растянулась, так как концевые броненосцы — Севастополь и особенно Полтава сильно отстали.

В исходе пятого часа, когда головной корабль неприятельского броненосного отряда вышел на траверз четвертого корабля нашей линии, броненосца Пересвет и был от него в расстоянии около 40 кабельтовых, начался второй бой. Командующий эскадрой увеличил ход до 15 узлов, чтобы спутать расчеты неприятеля на ход нашей эскадры, так как нагоняя ее, неприятель не мог не определить ее хода; в то же время адмирал Витгефт изменил курс на 2 R <румба> влево, чтобы перевести неприятеля на раковину и держать его в наисильнейшем угле обстрела орудий всего борта, а также подставлять свою броню под наивыгоднейшим углом удара. Вскоре, однако, адмирал уменьшил ход до 14 узлов, чтобы дать броненосцам Севастополь и Полтава возможность догнать эскадру.

Перед началом второго боя броненосный крейсер 1 класса, шедший головным в отряде неприятельских быстроходных крейсеров, отделился от своего отряда и вступил концевым кораблем в колонну своего броненосного отряда, так что у японского адмирала было в линии 7 броненосных судов: 4 эскадренных броненосца и 3 броненосных крейсера 1 класса, - против шести эскадренных броненосцев, бывших в линии у контр-адмирала Витгефта.

Все другие отряды неприятельских судов держались к N от нашей эскадры.

Артиллерийский бой завязался по всей линии нашего и неприятельского броненосных отрядов, шедших почти параллельными курсами; неприятель сосредоточивал свой огонь на наших флагманских броненосцах - Цесаревич и Пересвет, наши же броненосцы, по распоряжению адмирала, переданному по линии семафором, должны были сосредоточивать огонь по головному неприятельскому кораблю. Упорный бой продолжался около часа с одинаковым успехом: как наши, так и неприятельские корабли не получили видимых серьезных повреждений и только броненосец Пересвет потерял обе стеньги.

Вскоре, однако, неприятель пристрелялся к броненосцу Цесаревич и в начале шестого часа 12" снарядом, разорвавшимся около боевой рубки броненосца, был убит командующий эскадрой контр-адмирал Витгефт, ранен начальник штаба контр-адмирал Матусевич и убиты или ранены почти все офицеры штаба. Неприятель, обладая преимуществом в ходе, медленно подвигался вперед и начинал понемногу склоняться в сторону наших судов, с очевидным намерением охватить головную часть нашей кильватерной колонны. Броненосец Цесаревич был буквально засыпан неприятельскими снарядами; в исходе шестого часа в просвет боевой рубки влетела головная часть разорвавшегося неприятельского снаряда крупного калибра, причем были убиты: старший штурманский офицер, стоявший на штурвале рулевой старшина и несколько нижних чинов, и ранены: командир броненосца, старшие — артиллерийский и минный офицеры и все нижние чины, находившиеся в рубке. Этот же снаряд повредил рулевой привод и все приборы в боевой рубке для управления броненосцем и артиллерийским огнем, и броненосец, остался неуправляемым. За несколько мгновений до попадания этого снаряда, на броненосце было положено право руля для удержания корабля на курсе, и руль так и остался в этом положении, вследствие чего броненосец начал описывать циркуляцию влево. Броненосцы Ретвизан и Победа последовали за Цесаревичем, но заметив, что Цесаревич, описав почти полную циркуляцию, прорезывает линию наших судов, поняли, что Цесаревич неуправляем и, переложив руль, начали поворачивать на прежний курс. Таким образом, строй наших судов совершенно нарушился и все суда сбились в кучу: Цесаревич продолжал описывать циркуляцию, Пересвет сошел с курса и уменьшил ход, чтобы избежать столкновения с Цесаревичем, Ретвизан и Победа поворачивали на прежний курс.

Видя, что неприятель с успехом действует артиллерией по нашим судам, сбившимся в кучу, и находя такое положение весьма опасным, командир броненосца Ретвизан решил отделиться от общей группы наших судов и пошел на сближение с неприятелем. Броненосец Ретвизан кроме подводной пробоины, полученной им накануне в Порт-Артуре, с которой он вышел в море, получил во время первого боя пробоину снарядом большого калибра в носовую часть с правого борта около WL; через эту пробоину в лазаретное отделение вливалась вода, и командир броненосца заметил, что нос корабля "повисает", вследствие чего и решил, что его броненосец не может дойти до Владивостока, а должен вернуться в Порт-Артур.

На мостике броненосца Цесаревич в это время происходило следующее: очнувшись через одну или две минуты после ранения, старший артиллерийский офицер лейтенант Ненюков увидел, что в рубке никого нет, кроме нескольких убиты, и что броненосец катится влево; бросившись к штурвалу, лейтенант Ненюков заметил, что руль не действует, почему и отдал приказание в центральный пост — перевести на нижний штурвал, но ответа оттуда не последовало; в это время в рубку вошли мичман Дараган и лейтенант Пилкин, также раненый и только что пришедший в сознание у входа в боевую рубку. Лейтенант Ненюков отправил мичмана Дарагана завести румпель-тали и, почувствовав, что он теряет сознание, так как был ранен уже вторично, и не ясно видит, ибо у него лицо затекало кровью, сдал командование лейтенанту Пилкину и отправился на перевязку. Вступив в командование, лейтенант Пилкин убедился, что машинный телеграф не действует и, переведя управление кораблем на центральный пост, начал выводить броненосец из опасного положения. Пришедший затем в боевую рубку старший офицер капитан 2 ранга Шумов, только что потушивший пожар в батарейной палубе, принял командование броненосцем, стал, разворачиваться машинами и приказал поднять сигнал, что адмирал передает командование контр-адмиралу Ухтомскому, так как раненый начальник штаба потерял сознание и не мог управлять эскадрой.

Отряд крейсеров повернул в это время последовательно в NW четверть. Чтобы восстановить возможно скорее строй, контр-адмирал князь Ухтомский приказал поднять сигнал "следовать за мною"; но так как стеньги и реи на броненосце Пересвет были сбиты, то этот сигнал не на чем было поднять, и флаг-офицер привязал его к поручням верхнего мостика. Броненосец Пересвет смотрел носом на N, но не имел в это время определенного курса; все компасы на нем были повреждены. Неприятельский броненосный отряд постепенно склонялся к N и охватывал дугой сбившиеся в кучу наши суда, сосредоточивая огонь на броненосце Ретвизан, продолжавшем идти на сближение с врагом.

Заметив, что некоторые суда повернули на N, броненосец Победа, лежавший на прежнем курсе, повернул и вступил в кильватер броненосцу

Пересвет, с целью возможно скорее восстановить строй; но на броненосце Пересвет в это время никакого определенного решения принято еще не было и броненосец лежал на случайном курсе. Броненосец Ретвизан, сблизившись с неприятелем до 17 кабельтовых, хотел таранить концевой неприятельский корабль, но в это время командир броненосца получил удар в живот горячим осколком снаряда и, почувствовав себя очень скверно, послал за старшим офицером; не имея возможности, вследствие боли, управлять с уверенностью броненосцем и видя, что остальные суда не следуют за Ретвизаном, командир положил право на борт и пошел на соединение с эскадрой. Обогнав большим ходом броненосец Пересвет и шедший за ним броненосец Победа и считая себя, по его показанию, старшим в отряде броненосцев, командир Ретвизана взял курс по направлению к Порт-Артуру.

Контр-адмирал князь Ухтомский тотчас приказал держать в кильватер броненосцу Ретвизан и последовал за ним, а остальные броненосцы - Полтава, Севастополь и Цесаревич также повернули в NW четверть; таким образом вся эскадра пошла по направлению к Порт-Артуру.

Бой с броненосным отрядом противника в это время прекратился, но находившиеся в NW четверти горизонта неприятельские крейсера типа Матсусима и броненосец 2 класса Чин-иен открыли огонь по нашим судам; после нескольких удачных выстрелов с броненосца Пересвет эти неприятельские суда должны были отступить, и бой прекратился.

В продолжение всего второго боя отряд крейсеров держался, как и раньше, в кильватерной колонне, левее колонны наших броненосцев. Заметив крутой поворот Цесаревича, когда он выходил из строя, начальник отряда крейсеров контр-адмирал Рейценштейн повернул последовательно в NW четверть, чтобы лечь на курс, параллельный флагманскому броненосцу.

В это время, как выше было изложено, произошло замешательство в строю нашей броненосной колонны и на Цесаревиче был поднят сигнал о передаче командования, разобранный также и на Аскольде. Видя, что наши суда сбились в кучу, и что неприятель, как казалось младшему флагману контр-адмиралу Рейценштейну, окружает нашу эскадру кольцом, стягивая его все теснее, контр-адмирал Рейценштейн полагал, что план неприятеля совершенно ясен и заключается именно в том, чтобы, охватив нашу эскадру, стрелять с окружности в центр. Полагая поэтому необходимым прорвать кольцо неприятельских судов возможно скорее, чтобы не дать ему окончательно замкнуться, и имея в виду, что до наступления темноты остается мало времени, контр-адмирал Рейценштейн решил идти на прорыв. Все наши броненосцы в это время лежали уже на курсе в NW четверти и отстреливались от неприятеля кормовым огнем, вследствие чего начальник отряда крейсеров, предполагая прорвать кольцо неприятельских судов в месте его наименьшего сопротивления, должен был взять курс на пересечку нашим броненосцам, пройти у них под носом приблизительно на W, и увеличить ход сначала до 18, а затем до 20 узлов; вместе с этим, начальник отряда крейсеров приказал поднять на Аскольде сигнал: "крейсерам следовать за мною".

Проходя мимо броненосцев, не видя никаких сигналов на броненосце Пересвет и предполагая, что контр-адмирал князь Ухтомский мог выбыть из строя, контр-адмирал Рейценштейн приказал спустить позывные крейсеров, оставив один сигнал: "следовать за мною"; при этом начальник отряда крейсеров рассчитывал, что если контр-адмирал князь Ухтомский выбыл из строя, то Пересвет пойдет за крейсерами, а если не выбыл, то броненосцы последуют за своим адмиралом.

Крейсер Новик последовал за Аскольдом, a крейсера Паллада и Диана не могшие развить такого большого хода, поневоле должны были отстать от своего адмирала.

Рассчитывая увлечь в погоню за собою несколько неприятельских крейсеров, контр-адмирал Рейценштейн предполагал этим маневром прорвать кольцо неприятельских судов и очистить путь для наших броненосцев; следуя по направлению, взятому крейсером Аскольд, наша эскадра могла бы, по соображениям начальника отряда крейсеров, которые не могли выйти из кольца неприятельских судов и, соединившись впоследствии ночью с Аскольдом, уменьшившим ход, продолжать следовать во Владивосток, в чем контр-адмирал Рейценшнтейн и видел первенствующую цель, к которой должна была стремиться эскадра.

При сближении с судами, составлявшими часть кольца, которым неприятель окружил нашу эскадру, крейсеру Аскольд пришлось выдержать сильный огонь нескольких неприятельских крейсеров 2 класса, броненосца 2 класса Чин-иен и только теперь опознанного броненосного крейсера 1 класса; прибавив ход до самого полного и произведя пожар своим артиллерийским огнем на неприятельском броненосном крейсере 1 класса, Аскольд прорвался через линию неприятельских судов, но много неприятельских снарядов попало и в крейсер; удачно отбив затем минную атаку и утопив при этом, по донесению контр-адмирала Рейценштейна, один неприятельский миноносец, крейсер Аскольд изменил курс к югу, увлекая в погоню за собою несколько неприятельских крейсеров 2 и 3 классов и один броненосный крейсер 1 класса.

Все дальнейшие предположения контр-адмирала Рейценштейна, относительно следования нашей эскадры по проложенному крейсером Аскольд пути, не оправдались: за Аскольдом следовал один крейсер Новик, который, впрочем, в 11-м часу ночи, также от него отстал, так как не мог держать столь большого хода, вследствие неправильной работы холодильника, все же остальные суда эскадры следовали своим прежним курсом в NW четверть; между тем, наступила темнота и крейсер Аскольд потерял из вида все наши суда.

Не сумевшие развить такого же хода, как Аскольд и Новик, крейсера Паллада и Диана присоединились к остальной нашей эскадре; крейсер Диана прошел при этом так близко от броненосца Пересвет, что на Диане слышали, как старший штурман броненосца крикнул, что просят дать дорогу, так как руль временно не действует на броненосце, а флаг-офицер контр-адмирала князя Ухтомского, пользуясь этим случайным сближением судов, передавал через большой рупор, чтобы на крейсере отрепетировали сигнал адмирала "следовать за мной", но последнего на Циане не слыхали или не могли разобрать.

В кильватер броненосцу Пересвет в это время следовали броненосцы Победа и Полтава, сам Пересвет старался держать в кильватер броненосцу Ретвизан, обогнавшему его большим ходом и тем же ходом уходившему вперед в NW четверть; броненосцы Севастополь и Цесаревич, крейсера Диана и Паллада сильно отстали, но лежали приблизительно на том же курсе. Вскоре броненосец Ретвизан, шедший впереди всех большим ходом, изменил курс к W и скрылся за наступившей темнотой. Не имея впереди себя судна, которому можно было бы держать в кильватер, броненосец Пересвет остался головным кораблем; отставшие корабли — броненосцы Цесаревич, и Севастополь, крейсера Паллада и Диана — также скрылись в темноте, а в это же время начались минные атаки от разных направлений. Уклоняясь от минных атак, наши суда начали круто менять курсы в разные стороны, и очень скоро вся эскадра совершенно рассеялась. Каждый корабль действовал по своему усмотрению; эскадра, как единое целое, перестала существовать даже номинально.

Потеряв из вида Ретвизан, на котором не видели сигнала семафором с Пересвета с приказанием уменьшить ход, контр-адмирал князь Ухтомский решил, по его показанию, на ночь остаться на месте сражения, меняя последовательно курсы на N, S, О и W, а чтобы легче держаться соединенно, уменьшить ход до 7 - - 8 узлов, К рассвету броненосец Пересвет, вместе с державшимися около него броненосцами Победа и Полтава, а также миноносцем Властный, оказались, однако, не на месте сражения, а около острова Роунд; определив свое место, эти суда направились в Порт-Артур, куда и прибыли, благополучно пройдя минные заграждения, утром 29 июля. В это же утро в Порт-Артур вернулись броненосцы Ретвизан и Севастополь, крейсер Паллада и миноносцы Выносливый и Бойкий.

Остальные суда нашей эскадры действовали так: Броненосец Цесаревич сильно отстал от отряда броненосцев, так как имел значительные повреждения в дымовых трубах и, при управлении с центрального поста, где компас не действовал, не держался на курсе и сильно рыскал. Видя, что броненосец совершенно отделился от остальных судов, что с наступившей темнотой начинаются минные атаки, от которых броненосцу будет весьма трудно уклоняться при управлении рулем и машинами с центрального поста, и что эскадра скрылась, - старший офицер, командовавший тогда броненосцем, решил повернуть на S и идти во Владивосток, чтобы исполнить Высочайшее повеление; спросив по этому поводу мнения офицеров, находившихся на верхней палубе, и получив одобрение ими своего решения, капитан 2 ранга Шумов около 8-ми часов вечера повернул броненосец на S, правя по Полярной звезде.

На следующее утро, 29 июля, когда были подробно осмотрены все многочисленные повреждения, полученные броненосцем в бою, командир броненосца Цесаревич нашел, что броненосец не в состоянии дойти до Владивостока, главным образом из-за повреждения боевой фок-мачты и по недостатку угля; фок-мачта была пробита "снарядом большого калибра под верхним мостиком почти по всей окружности и угрожала падением, так как держалась почти только одним верхним мостиком, расход же угля увеличился на броненосце в чрезвычайной степени от сильного повреждения труб и полного отсутствия естественной тяги, а при искусственной тяге уголь, очень мелкий, выносился из топок в трубы, не успевая сгореть; при таких условиях, на броненосце не хватило бы угля на переход во Владивосток. Вследствие этих причин броненосец зашел в Киау-Чау, где затем был разоружен.

Отставший от прочих судов эскадры крейсер Диана с наступлением темноты потерял се из вида. Принимая во внимание, что эскадра возвращается в Порт-Артур, что начальник отряда крейсеров прорвался на Аскольде. и поднимал сигнал "следовать за мной", и, наконец, что по общему смыслу распоряжений высшего начальства, объявленных в Порт-Артуре, главная цель выхода эскадры в море состояла в том, чтобы флот не попал в руки неприятеля в случае падения крепости, командир крейсера решил отделиться от эскадры и пойти на юг. С этою целью, около 8-ми часов вечера, когда начались минные атаки, командир взял курс сначала на Ost и, пройдя некоторое время этим курсом, повернул затем к Шантунгу. Миноносец Грозный, державшийся около крейсера, следовал за ним.

В бою 28 июля особых повреждений крейсер Диана не получил, но имел одну подводную пробоину, от которой заполнились водой три отделения коффердама; палуба над этими отделениями была повреждена и в лазаретное отделение выступила вода, вследствие чего палуба была укреплена деревянными подпорками.

Подсчитав на следующий день остающийся на крейсере запас угля, командир крейсера пришел к заключению, что угля у него не хватит для того, чтобы дойти до Владивостока. Недостаток угля, по донесению командира крейсера, объяснялся следующими соображениями: идя экономическим ходом, необходимо было все-таки до Владивостока поддерживать пары во всех котлах, так как иначе, даже заблаговременно открытое неприятельское судно, могло слишком приблизиться к крейсеру, пока он разводил бы во всех котлах пары; во-вторых, нужно было рассчитывать на сутки полного хода, проходя Корейским проливом; наконец, в-третьих, было весьма трудно использовать уголь, находившийся в запасных угольных ямах, так как для этого пришлось бы перегружать через верхнюю палубу 260 тонн угля, из запасных угольных ям в обыкновенные, для чего надо было употребить всю команду и беспрерывно работать три дня. По этим причинам командир крейсера Диана не пошел во Владивосток, а продолжал идти дальше на юг.

Миноносец Грозовой отделился от крейсеров и пришел в Шанхай, где затем был разоружен.

Спускаясь на юг, крейсер Диана зашел для пополнения угля в порт Кван-чау-ван и в бухту д'Алонг, после чего пришел в Сайгон, где впоследствии и был разоружен.

Крейсер Аскольд, прорвавшись через линию неприятельских судов и уйдя от погони, к ночи уменьшил ход. На следующий день утром после подробного осмотра было выяснено, что крейсер имеет несколько подводных и надводных пробоин, два перебитых шпангоута около миделя, разошедшиеся швы в обшивке и значительные повреждения в дымовых трубах, отчего увеличивался расход угля. Имея такие повреждения, контр-адмирал Рейценштейн решил отказаться от немедленного следования во Владивосток, так как, по мнению адмирала, крейсер без дока не мог совершить безопасного дальнего плавания, если встретит свежую погоду. Поэтому крейсер пошел в Шанхай с целью исправиться там в доке и затем идти во Владивосток; но после прибытия в Шанхай крейсер был там вскоре разоружен.

Крейсер Новик, прорвавшись вместе с крейсером Аскольд, около 11-ти часов вечера принужден был остановить бортовые машины для осмотра холодильников, вследствие чего потерял Аскольд из вида.

Во время боя крейсер Новик особых повреждений не получил, но имел одну подводную пробоину в левом борту, около переднего мостика. На следующее утро, подсчитав количество угля, командир убедился, что его не хватит, чтобы дойти до Владивостока, и потому решил зайти в Киау-Чау; чтобы пополнить запасы.

Придя в Киау-Чау, с 5.30 вечера крейсер принял там 250 тонн угля и в 4 часа утра следующего дня вышел во Владивосток, взяв курс вокруг Японии. В Киау-Чау крейсер застал миноносец Бесшумный, а в 7-м часу вечера туда пришел броненосец Цесаревич.

Во время перехода Тихим океаном на крейсере увеличился расход угля, вследствие неисправности в холодильниках, и крейсер не мог дойти до Владивостока, а должен был зайти в Корсаковский пост, куда и прибыл 7 августа. В этот же день у Корсаковского поста появился неприятельский крейсер 3 класса; Новик вступил с ним в бой, после которого вернулся в пост, имея три подводных пробоины в рулевом отделении и поврежденный руль. Обнаружив затем в ночь на 8 августа присутствие в море нескольких неприятельских судов, командир Новика ночью затопил крейсер.

Миноносцы - Бесшумный, Бесстрашный, Беспощадный и Бурный, после отделения от эскадры крейсеров Аскольд и Новик, с наступлением темноты решили также отделиться от эскадры, чтобы исполнить Высочайшее повеление и идти во Владивосток. Не имея возможности следовать за флагманским крейсером, вследствие встречной зыби, эти миноносцы пошли соединенно, взяв курс на Ost, но ночью миноносцы Бесшумный и Бурный отделились от остальных двух миноносцев, продолжавших плавание соединенно.

Миноносец Бурный в ночь на 29 июля разбился у берегов Шантунга и был взорван командиром; офицеры и команда пришли пешком в Всй-хай-вей.

Миноносец Бесшумный 29 июля утром встретил неприятельский броненосный отряд, от которого был отделен в погоню за миноносцем крейсер Миссии. После упорной за ним погони миноносец израсходовал такое количество угля, что не мог достичь Владивостока и должен был идти для пополнения запасов в Киау-Чау.

Миноносцы Беспощадный и Бесстрашный в то же утро встретили отряд неприятельских судов, от которого были отделены крейсера 2 класса в погоню за миноносцами. После упорной погони оба наши миноносца израсходовали такое количество угля, что также не могли дойти до Владивостока и для пополнения запасов должны были идти в Киау-Чау. Впоследствии все три миноносца - Бесшумный, Бесстрашный и Беспощадный были разоружены в Киау-Чау.

Транспорт Красного Креста Монголия вернулся в Порт-Артур.

Мнение Комиссии

В конце 1903 года силы нашего Тихоокеанского и японского флотов были почти равные; в японском флоте было 12 современных броненосных судов (6 эскадренных броненосцев и 6 броненосных крейсеров), а в нашем Тихоокеанском флоте их было 11 (7 эскадренных броненосцев и 4 броненосных крейсера) и 12-е - эскадренный броненосец Ослябя находился в Красном море, на пути в Тихий океан.

По дислокации нашего Тихоокеанского флота, которая должна была вытекать из принятого плана войны с Японией, наши броненосные суда были разделены: три броненосных крейсера 1 класса и один бронепалубный находились во Владивостоке, остальные суда эскадры — в Порт-Артуре. Такое разделение сил было весьма опасно в стратегическом отношении, так как японский флот, опираясь на свои порты - Сасебо, Куре, Майдзуру, занимал центральное положение между Порт-Артуром и Владивостоком.

В конце 1903 года Япония приобрела в Европе два сильных броненосных крейсера 1 класса Ниссин и Кассуга, вследствие чего нарушилось равновесие сил японского и нашего флотов; это обстоятельство, по-видимому, не отразилось на принятом у нас плане морской войны с Японией, и наш флот, делавшийся уже чувствительно слабее японского, не был своевременно сосредоточен.

Внезапное нападение неприятеля, без объявления войны, вывело из строя два наших сильнейших броненосца и один бронепалубный крейсер в Порт-Артуре и уничтожило один бронепалубный крейсер и канонерскую лодку в Чемульпо. Вследствие этого флот наш с самого начала войны был поставлен в весьма трудное положение.

Между тем, в войне с Японией флоту принадлежала первенствующая роль; благоприятный для нас исход морских операций предрешал участь всей кампании в нашу пользу. Но, чтобы сломить морское могущество Японии, необходимо было сосредоточить достаточную морскую силу, не расходуя ее предварительно по частям. Присоединение с началом войны к ослабленной Порт-Артурской эскадре отряда Владивостокских броненосных крейсеров уже не усилило бы нашу эскадру настолько, чтобы она могла вступить в открытую борьбу с японским флотом, с шансами на успех; к тому же и переход отряда Владивостокских крейсеров в Порт-Артур являлся операцией настолько рискованной, что выгоды этой операции не уравновешивались се риском. Поэтому, для успешной борьбы с Японией оставалось только одно средство - усилить наш Тихоокеанский флот присылкой боевых судов из Европы, а до тех пор ограничить деятельность Порт-Артурской эскадры, по возможности, активной обороной прибрежных вод, избегая решительного боя с сильнейшим неприятелем.

Гибель броненосца Петропавловск, подводная пробоина, полученная от мины заграждения броненосцем Победа и повреждения броненосца Севастополь, полученные им при столкновении с броненосцем Пересвет, во время маневрирования эскадры в море, настолько ослабили нашу эскадру, что она должна была отказаться и от активной прибрежной обороны; это позволило неприятелю произвести беспрепятственно весьма трудную операцию высадки в Бидзыво, ближайшие последствия которой оказались весьма важными: Порт-Артур был отрезан, а затем неприятель овладел г. Дальним и приобрел таким образом, в ближайшем соседстве с Артуром, весьма удобный порт для выгрузки осадных орудий и развития сухопутных операций против крепости.

В это время надлежало бы направить всю деятельность Порт-Артурской эскадры к скорейшему исправлению поврежденных судов, поставить ей ближайшей целью возможно активную оборону берегов и в частности бой с неприятелем, но лишь при явно благоприятных для нас обстоятельствах.

Между тем, Главнокомандующий, наряду с указанием на необходимость скорейшего исправления поврежденных судов, предписывал временно командующему эскадрой принять все меры для усиления сухопутной обороны крепости пушками, прожекторами и командами с судов эскадры. Вследствие таких распоряжений эскадра начала расходовать свои силы для нужд сухопутной обороны и уже при защите Кинчжоуской позиции потеряла одну судовую 6 пушку Канэ. Но материальное ослабление эскадры было еще не так важно, — хуже всего было то, что при такой деятельности эскадры, личный состав ее, начиная с высших начальников, постепенно утрачивал правильный взгляд на роль и назначение флота, втягивался в интересы сухопутной обороны и начинал стремиться перейти с кораблей на береговые позиции.

Присылка боевых судов из Европы затягивалась. Эскадренный броненосец Ослябя, вышедший из Кронштадта осенью 1903 года, в январе 1904 года оказался лишь в Джибути и с началом войны был возвращен обратно в Балтийское море, где готовилась 2-я эскадра, которая могла выйти по назначению лишь осенью, при чем большую часть судов этой эскадры предполагалось направить в Тихий океан кругом мыса Доброй Надежды. Таким образом, стратегическая операция, сосредоточение всех наших морских сил в Тихом океане, откладывалась на весьма долгий срок и задача сберечь для этой операции Порт-Артурскую эскадру становилась все труднее и труднее.

В начале июня исправление поврежденных броненосцев в Порт-Артуре было закончено и командующий эскадрой имел в своем распоряжении 6 эскадренных броненосцев, 1 броненосный и 4 бронепалубных крейсера; но сила этой эскадры была уже значительно ослаблена не только в материальном, но и в моральном отношении. Долгое пребывание в гавани, со свозом на берег судовых орудий и команд весьма вредно отразилось на боевой готовности судов; суда не имели полного вооружения; орудия снятые с одного корабля ставились на другой; цельность судовых команд была нарушена постоянными посылками людей на берег; наконец, более 2-х месяцев не представлялось возможности производить какие-либо учения и не было практики в плавании. Кроме того, личный состав флота, видевший успешное применение боевых средств эскадры на сухопутных позициях, начинал приходить к заключению, что без содействия этих средств эскадры крепость долго не продержится и в морских кругах начинало распространяться мнение, что эскадра не должна покидать крепости и что, при существующем положении вещей, главное ее назначение — содействовать сухопутной обороне Порт-Артура.

Ошибочность такого мнения едва ли требует доказательств: взятие Порт-Артура потому и представлялось особенно важным для неприятеля, что эта крепость служила базой флота, который в ней скрывался; с уходом же из нее флота крепость в глазах неприятеля утратила бы свое главное значение.

Хотя в начале мая неприятельский флот был ослаблен потерею двух эскадренных броненосцев на нашем минном заграждении, тем не менее, преимущество в силе оставалось на стороне неприятеля. Устроив временную базу на одном из близлежащих островов, неприятель установил тесную блокаду Порт-Артура, располагая для этого следующими силами: 4-мя эскадренными броненосцами, 4-мя броненосными крейсерами, значительным числом бронепалубных крейсеров и весьма большим числом миноносцев; кроме того, отряд из четырех броненосных крейсеров вице-адмирала Камимуры всегда мог приблизиться к Порт-Артуру.

Возложить на эскадру, как раньше, активную оборону прибрежных вод, с целью искать случая напасть при благоприятных обстоятельствах на неприятеля и разбить его по частям, было уже нельзя, так как внешний рейд Порт-Артура и ближайшие воды в июне были настолько забросаны неприятельскими минами, что всякий выход в море сопровождался большим риском получить минную пробоину; независимо от этого, выйдя в море и встретив более сильного неприятеля, эскадра не могла отступить под защиту крепости, так как при этом она попадала в район мин заграждения и могла оказаться в весьма опасном положении. Полная изолированность Порт-Артура и отсутствие поблизости какого-либо другого нашего порта, куда могла бы укрыться эскадра от сильнейшего неприятеля, хотя бы временно, — лишало Порт-Артур значения маневренной базы флота.

Выход эскадры в море 10-го июня убедил в том, что неприятель поддерживает блокаду Порт-Артура с превосходными силами и что выйти в море неожиданно для неприятеля - нельзя, так как выход из гавани и проход через минированный рейд требуют нескольких часов времени.

Между тем, неблагоприятный для нас исход сражения при Вафангоу указывал, что в ближайшем будущем нельзя было рассчитывать на выручку Порт-Артура с сухого пути; неприятель обкладывал крепость все теснее и теснее, участь ее внушала серьезные опасения.

Оценивая положение, в котором находилась Порт-Артурская эскадра в июне 1904 года, Комиссия полагает, что можно было принять относительно ее два решения: 1) использовать и израсходовать наличные силы флота в Порт-Артуре, или 2) попытаться спасти часть эскадры, переведя во Владивосток те корабли, которые могли прорваться. Приняв первое решение, надо было предписать эскадре выйти в море, вступить в решительный бой с неприятелем и приложить все усилия к тому, что бы уничтожив несколько неприятельских кораблей, подготовить победу для второй эскадры. Приняв второе решение, необходимо было поставить командующему эскадрой задачу - прорваться во Владивосток с быстроходными судами, которые одни могли фактически совершить такой прорыв, оставив тихоходные корабли в Порт-Артуре.

При удаче прорыва являлась еще возможность соединить впоследствии вышедшие из Порт-Артура корабли со 2-й эскадрою и таким образом сосредоточить, наконец, в Тихом океане необходимые силы для более успешных действий против неприятеля на море.

Для выполнения такого прорыва следовало бы отделить от эскадры два наиболее тихоходные броненосца - - Севастополь и Полтава, связав судьбу этих броненосцев с судьбою крепости; все остальные суда эскадры: 4 эскадренных броненосца, 1 броненосный и 4 бронепалубных крейсера - развивали около 17-ти узлов хода и, вероятно, могли бы прорваться во Владивосток, избежав решительного боя с неприятелем.

После 10 июня Главнокомандующий неоднократно требовал от командующего эскадрой перехода во Владивосток, по возможности избегая боя; в случае же неизбежности боя рекомендовал принимать его с уверенностью в успехе. Выход в море предлагалось обсудить в собрании флагманов и командиров судов.

Собрание флагманов и капитанов, в виду невозможности избежать встречи с неприятелем, и не веря в успех боя, выразило мнение, что эскадра должна оставаться в гавани и содействовать обороне крепости. Адмирал Витгефт, не имевший случая командовать ранее отрядами или эскадрами, не считал себя подготовленным к такой ответственной должности и также не верил в возможность успеха, сознавая превосходство сил неприятеля.

Не согласившись с постановлением собрания флагманов и капитанов в Порт-Артуре, что эскадра должна оставаться в гавани и содействовать обороне крепости, Главнокомандующий предписал эскадре выйти в море и проложить себе путь во Владивосток, по возможности избегая боя.

Контр-адмирал Витгефт, получая прежде самые подробные указания от Главнокомандующего относительно действий флота, понял, по-видимому, последнее его распоряжение в буквальном смысле - проложить себе путь во Владивосток во что бы то ни стало.

Только уверенностью командующего эскадрой в совершенной невозможности выполнить поставленную ей задачу можно объяснить то обстоятельство, что перед выходом эскадры в море 28 июля не было составлено на общем собрании флагманов и капитанов плана прорыва во Владивосток, боя с неприятелем и даже, вопреки указаниям Главнокомандующего, не было донесено заблаговременно о предполагавшемся выходе эскадры в море, вследствие чего отряд Владивостокских крейсеров не мог быть своевременно выслан для соединения с эскадрой.

При таких условиях эскадра с рассветом 28 июля начала выходить в море. Трудно было ожидать, чтобы этот выход мог дать благоприятные для нас результаты; это начало выясняться очень скоро: в 12 час. 20 мин. дня в 20-ти милях от Порт-Артура эскадра имела уже первое столкновение с неприятелем и, таким образом, боя избежать не удалось.

Перед боем командующий эскадрой, желая не допустить неприятельский броненосный отряд охватить голову своей кильватерной колонны, склонился в сторону неприятеля, при чем изогнул свою линию как раз в тот момент, когда надо было открывать артиллерийский огонь, и позволил неприятелю занять положение к S от эскадры; вследствие этого неприятель усматривался сначала под острым курсовым углом и против солнца. Такое маневрирование нашей эскадры можеть быть объяснено только настойчивым желанием командующего исполнить буквально понятое приказание - проложить себе путь во Владивосток, избегая боя; если бы командующий эскадрой, по выходе в море, имел в виду прежде всего бой, вес равно неизбежный, то, вероятно, маневрировал бы так, чтобы постараться самому занять выгодное положение относительно неприятельского флота и ввести эскадру в бой таким образом, чтобы она сразу могла развить полную силу своего артиллерийского огня. Но для этого необходимо было прежде всего отрешиться от поставленной эскадре неверной цели.

Конечно, благодаря преимуществу в ходе неприятельского броненосного отряда, нашей эскадре трудно было занять выгодное положение относительно неприятеля, но при активном маневрировании можно было достигнуть этого хотя бы отчасти. Но к этому не было сделано никаких попыток.

Было также ошибкой вводить в бой бронепалубные крейсера в одной линии с броненосцами, так как крейсера эти значительно увеличили длину кильватерной линии, весьма мало ее усилили и были лишены возможности самостоятельно маневрировать большим ходом, вследствие чего неприятельские миноносцы могли беспрепятственно держаться перед нашей эскадрой и, вероятно, именно эти суда бросали плавучие мины, которые эскадра принуждена была два раза обходить.

Повреждения броненосца «Цесаревич»

На исходе 5-го часа дня начался второй бой.

Контр-адмирал Витгефт не принял совета своего штаба построиться в строй фронта, выгодный для боя, а повернул только на два румба влево, и этим ограничилось все маневрирование нашей эскадры; эскадра по-прежнему продолжала идти во Владивосток и попутно отвечала на огонь противника.

Идя почти параллельным курсом с неприятелем, эскадра долго вела упорное артиллерийское состязание; такое положение становилось для наших броненосцев более и более невыгодным, так как все преимущества были на стороне японского флота, а с присоединением к нему броненосного крейсера 1 класса получилось чувствительное превосходство в силе его бортового огня, как крупных орудий, так и артиллерии среднего калибра; кроме того, неприятельский флот лучше стрелял, лучше сосредоточивал огонь, лучше маневрировал, лучше держался в строю, долго занимал выгодное положение относительно солнца и имел преимущество в ходе.

Когда неприятель пристрелялся к броненосцу Цесаревич и его снаряды стали часто попадать, стало ясно, что нельзя продолжать бой при таких условиях; но наша эскадра упорно шла все тем же курсом, направляясь во Владивосток, и не было сделано никакой попытки изменить условия боя и выйти из столь невыгодного положения. Преследовалась одна главная цель - идти во Владивосток, и, собственно говоря, эскадра не сражалась, а лишь терпела бой. Дойти таким образом до Владивостока было, конечно, нельзя, и около 6-ти часов вечера головной корабль, броненосец Цесаревич, был выбит из строя.

Выход из строя броненосца Цесаревич и сигнал о передаче командования контр-адмиралу князю Ухтомскому произвели на эскадре полное замешательство. Сигнал этот был сделан по сигнальной книжке, так как условного сигнала, требуемого ст. 110 Морского Устава, на эскадре не было установлено. Плохо организованная эскадра распалась при первом толчке и не могла уже больше собраться. Контр-адмирал князь Ухтомский не принял необходимых мер, чтобы взять эскадру в руки и заставить ее повиноваться своей воле; он не нашел даже способа оповестить все корабли о вступлении в командование эскадрой, так как привязанный на Пересвете к поручням мостика сигнал видели и разобрали лишь немногие корабли, а попробовать завести хотя бы одну пару сигнальных фалов на топ мачты младший флагман считал невозможным. Он также считал невозможным перенести свой флаг на другой, менее поврежденный корабль, согласно ст. 109 Морского Устава, хотя крейсер Диана прошел так близко от броненосца Пересвет, что с ним переговаривались голосом, и был почти штиль.

Не видя присутствия начальника, отдельные корабли делали что хотели: контр-адмирал Рейценштейн счел необходимым пойти прорывать линию неприятельских судов, броненосец Ретвизан пошел сначала на сближение с неприятелем, а потом ушел вперед эскадры к Порт-Артуру, другие суда действовали по усмотрению и вся эскадра рассеялась.

После расстройства нашей эскадры, младший флагман, к которому перешло командование, был в нерешительности и как будто не знал, что ему следует предпринять, и только когда впереди Пересвета появился броненосец Ретвизан, шедший по направлению в Порт-Артур, контр-адмирал князь Ухтомский приказал держать ему в кильватер.

Потеряв Ретвизан из вида, князь Ухтомский, как он сам показывает, держался на месте всю ночь, меняя последовательно курсы на N, S, О и W, что представляется непонятным, так как броненосец Цесаревич, шедший за эскадрой, отстал от нее, а сам князь Ухтомский с броненосцами Пересвет, Победа и Полтава и с миноносцем Властный, с рассветом 29 июля, оказался около острова Роунд.

Контр-адмирал Рейценштейн, решившись прорваться, поднял сигнал: "крейсерам следовать за мной", а затем спустил позывные крейсеров, придав таким образом своему сигналу "следовать за мной" общее для всей эскадры значение. Контр-адмирал Рейценштейн, при этом предполагал, что если младший флагман князь Ухтомский выбыл из строя, то броненосцы последуют за Асколъдом, если же князь Ухтомский не выбыл из строя, то броненосцы последуют за своим адмиралом.

Однако, если у контр-адмирала Рейценштейна являлось предположение, что младший флагман князь Ухтомский выбыл из строя, то начальнику отряда крейсеров необходимо было это выяснить, так как после князя Ухтомского командование эскадрой переходило к нему самому, и во всяком случае отделяться от эскадры ему не следовало.

Относительно мнения контр-адмирала Рейценштейна о необходимости прорвать линию неприятельских судов и, увлекши за собою погоню, очистить путь для броненосцев, Комиссия полагает, что легкий бронепалубный крейсер Аскольд не должен был пробивать путь для броненосцев, которые, если бы это нашел нужным командующий эскадрой, могли гораздо успешнее сами проложить себе путь через линию неприятельских крейсеров. Совершив же прорыв только для себя и для крейсера Новик, Аскольд вместе с тем получил настолько серьезные повреждения, что сам уже не был в состоянии воспользоваться прорывом и дойти до Владивостока, а принужден был зайти для исправлений в Шанхай, где затем был разоружен. Таким образом, результатом прорыва явилось разоружение крейсера в нейтральном порту.

С наступлением темноты броненосец Цесаревич, крейсер Диана, миноносцы - Бурный, Бесстрашный, Беспощадный, Бесшумный и Грозовой также отделились от эскадры с тем, чтобы следовать во Владивосток.

Хотя никакого рандеву 28 июля не было назначено, но для всех было ясно, что после боя эскадра направилась в Порт-Артур, и Комиссия полагает, что все эти суда не должны были отделяться от эскадры.

Возвратившаяся в Порт-Артур часть эскадры, а также и броненосец Цесаревич, после боя 28 июля, не могли бы следовать во Владивосток, так как броненосцы Полтава, Ретвизан, Пересвет и Цесаревич имели значительные повреждения, которые поставили бы эти суда в весьма опасное положение в свежую погоду.

Бой 28 июля едва ли можно признать решительным, в тактическом отношении, так как ни одно судно не было уничтожено или окончательно выведено из строя, ни у нас, ни у неприятеля. Критическим моментом боя был выход из строя броненосца Цесаревич, после чего наша эскадра сбилась в кучу и не могла уже восстановить строя; произошло это, однако, не столько вследствие полученных судами повреждений и невозможности управляться, сколько потому, что личный состав эскадры не был достаточно обучен и имел мало практики в совместном плавании, что эскадрой собственно никто не управлял и что, вообще она не представляла единого целого, а лишь собрание отдельных судов. Правильно организованная и хорошо обученная эскадра продолжала бы бой с неприятелем и после выхода из строя головного корабля, не пришла бы в замешательство и не рассеялась бы, как это случилось после боя 28 июля.

По своим последствиям бой 28 июля имел огромное значение, решив борьбу за обладание морем в первую половину войны в пользу Японии. После этого боя наша эскадра разложилась окончательно; суда, отделившиеся от эскадры, были разоружены в нейтральных портах и не принимали больше участия в военных действиях, а суда, вернувшиеся в Порт-Артур, погибли в этой крепости под огнем 11" мортир с сухопутных позиций неприятеля.

Резюмируя изложенное в настоящем заключении, Комиссия находит, что причинами неудачной борьбы нашего Тихоокеанского флота за обладание морем, которая окончилась боем 28 июля 1904 года, послужили следующие обстоятельства:

1. Неблагоприятная для 1-й эскадры Тихого океана стратегическая обстановка, выразившаяся к началу войны в совершенном разъединении двух портов, на которые должна была опираться эскадра, в плохом оборудовании, в морском от ношении Порт-Артура как базы флота, в разделении эскадры на две части и в мало обеспечен ном сообщении Порт-Артура с Главной Квартирой действующей армии.

2. Неустойчивость плана морских операций, вследствие которой от флота, с начала осады крепости Порт-Артур, требовались активные действия и на ряду с ними своз на берег судовых орудий для усиления сухопутной обороны.

3. Недостаточность боевой подготовки эскадры. До войны эскадра мало плавала и управление ею было не на должной высоте, а с началом войны пробел этот не мог быть пополнен вследствие плохого оборудования Порт-Артура и неудовлетворительности его как морской базы.

4. Отсутствие самостоятельности у адмиралов, командовавших эскадрами в Тихом океане, как результат установившегося там обычая непосредственного управления эскадрами с берега. Такое воспитание личного состава привело к тому, что даже накануне войны начальник эскадры не счел себя в праве принять меры к охране се без разрешения Наместника Его Императорского Величества.

5. Неудовлетворительное, в техническом отношении, снабжение судов боевыми принадлежностями. На эскадре совсем не было оптических прицелов, а снаряды обладали столь незначительными разрывными зарядами, что фугасное действие их было ничтожно.

6. Неудачный, в тактическом отношении, состав эскадры из броненосцев различных типов и качеств, без достаточного числа крейсеров (броненосных 1-го и легких 2-го классов) и эскадренных миноносцев; большая часть последних к тому же не была пригодна для дальнего плавания.

7. Неподготовленность и недостаточная самостоятельность адмирала, которому вверено было командование эскадрой после отъезда из Порт-Артура Главнокомандующего, что в связи с известными Главнокомандующему настроением и взглядами большинства старших чинов эскадры на стратегическое положение вещей, вызывало необходимость более определенного указания цели последнего выхода эскадры в море, т.е. — или прорваться с более быстроходными судами во Владивосток, или вступить в бой с целью ослабить противника и тем облегчить задачу 2-й эскадры Тихого океана.

"Проложить себе путь во Владивосток, избегая боя" - эскадра не могла, одержать победу командующий эскадрою не надеялся, а прорваться с одними быстроходными судами, оставив в Порт-Артуре часть эскадры, он, по-видимому, не считал себя в праве без прямого приказания Главнокомандующего;

8. Рассеяние эскадры на обратном пути ее в боя и окончательно решившее вопрос о владении Порт-Артур, не вызывавшееся обстоятельствами морем не в нашу пользу.

Председатель: Адмирал Диков

Члены: Вице-Адмирал Гильтебрандт

Вице-Адмирал Никонов

Контр-Адмирал Бар. Штакельберг

Флигель-Адъютант Капитан 1-го ранга Дабич

Делопроизводитель: Лейтенант фон-Шульц.

Схема боя 28 июля 1904 года

Комментарии

Спасибо! Хороший "разбор полётов" был устроен тогда...

Хороший разбор, много стало понятно.

Казалось логичным 1й эскадре подождать 2ю в Порт-Артуре и устроить подобное сражение уже на подходе 2й эскадры. Тогда или флот джапов был бы разделен, или 2я эскадра соединилась бы с 1й.

А так джапы по очереди уничтожили 1ю, а затем всеми силами и 2ю.

Интересно еще, почему после разгрома 1й эскадры не вернули 2ю в Балтику. Шансов у нее практически уже не было.

1. ТОЭ не могла ждать подхода помощи, так как база к июлю была плотно обложена осаждающими сухопутными силами, и корабли начали подвергаться обстрелу с суши тяжелой артиллерией, получая повреждения. До выхода второй эскадры оставалось не менее трех месяцев, плюс требовалось один-два месяца на переход вокруг Африки и Азии.

2. Вторая эскадра по силам мало уступала японскому флоту. Опыт боя 28 июля давал надежду прорваться, пусть и получив повреждения. 28го - ни один корабль в бою не был потерян, все ушли своим ходом. Правда - в разные стороны. Но ушли.

В ту войну японцы смогли полностью использовать стратегические преимущества, которые им давало удаленность ТВД от российской метрополии и близость к самой Японии. Русское командование, главным образом на суше, допустило все возможные ошибки. Главное для судьбы 1й эскадры - и флот и сухопутчики перекидывали ответственность за Порт-Артур друг другу, как горячую картошку.

Спасибо, и в общем не спорю. Но, как оказалось (и об этом написал), комиссия рассматривала вариант "ждать подхода 2й эскадры" как вполне разумный, один из двух. Второй - прорыв быстроходных броненосцев во Владиосток под прикрытием боя под Порт-Артуром, завязанного более медленными кораблями.

Поэтому полагаю, что не все было так мрачно. Да, обстрелы с берега 1й эскадры, начались летом, но реальной опасности до взятия в ноябре горы "Высокой" не было. Конечно, какие-то потери были неизбежны, но до катастрофы далеко. 2я эскадра, пусть в сильно урезанном виде, могла выйти уже летом и к ноябрю добраться до Кореи. Ее задержки были связаны с ожиданием подкреплений. А так мог бы и успеть.

Все это "сфероконина", конечно. Попытка интерпретации этого варианта комиссией как вполне разумного.

Весть о разгроме 1й эскадры Рождественский получил еще на Мадагаскаре. После чего надо было решаться на приказ о возвращении домой. Но не хватило политической воли. У Того над Рождественским был большой перевес в огневой мощи.

Комиссии той - до войны бы такими умными быть. То они не знали, что боевая подготовка не ведется? Что сил на ДВ маловато, в общем-то, а Япония - усиливается день ото дня? Знали все всё прекрасно, но телились. Шапками думали закидать макак желторожих.

Вся РЯВ велась "на авось". Но в тот раз кривая не вывезла.

дел