Ближний Восток: постмодерн ушел вчера

Трансформация, погрузившая Ближний Восток в хаос, может рассматриваться в историко-философской перспективе как конец постмодернистской парадигмы развития современного мира. Параметры мира после постмодернизма пока еще туманны, однако некоторые его черты ближневосточная реальность позволяет описать.

Стремительно развивающуюся на Ближнем Востоке ситуацию в последнее время с чем только не сравнивают. Обычно — с войнами.

С Тридцатилетней — из-за многочисленности и разнородности участников, роли негосударственных акторов, конфессионального фактора. И тогда спорят о возможности «ближневосточного Вестфаля».

С русско-турецкими войнами XVIII в. — не только из-за проблем двусторонних отношений, но и из-за роли государственных лидеров. И тогда оптимисты ждут Кючук-Кайнарджийского договора.

С Первой мировой — из-за эгоистичных и противоречивых устремлений участников событий, постепенной эскалации под всеобщие заверения о неустанной борьбе за мир. И тогда ждут разрастания кровопролития и нового соглашения Сайкса — Пико.

Со Второй мировой — из-за наличия новой версии абсолютного зла в лице «Исламского государства». И тогда ждут формирования коалиции против ИГ.

С холодной — и тогда ждут то ли Карибского кризиса, то ли разрядки, то ли перестройки.

Все эти сравнения — их ряд можно продолжить — говорят не только о нарастающем ощущении тревожных, непрогнозируемых и поэтому потенциально катастрофических изменений, но и, что важнее, о растерянности перед лицом неизвестности, проистекающей, по-видимому, из очевидной неадекватности нашего языка реальности. Каждое из приведенных сравнений позволяет обозначить какие-то черты этой реальности, но не дает возможности выразить ее полноту и, соответственно, понять ее.

Сравнение с холодной войной может служить отличным примером. Шумная риторика, словно пришедшая к нам из 1960-х гг., подталкивает некоторых региональных лидеров играть так, как будто мы и в самом деле оказались в ситуации полувековой давности, и сегодня, как и тогда, можно извлекать двойной профит из противоборства двух сверхдержав, мысля себя лидерами несуществующего третьего мира.

Такое непонимание реальности — следствие той ситуации постмодерна, к которой мы привыкли и в которой чувствовали себя вполне комфортно.

Коллапс постмодерна

В самом деле, еще вчера мир был постмодернистским. И не только европейская континентальная философия, искусство, литература — таким было наше общее мировоззрение, а значит, и политика.

Это была вселенная релятивизма, отказа от идеологий и «больших нарративов» (почти всеобщая идеология демократии и либерализма утратила способность быть идеологией именно в результате своей тотальности), жонглирования словами, слоганами и дискурсами.

Свергнутые в 2011 г. арабские лидеры все как один когда-то демонстрировали блестящие способности к этому. Они становились по мере необходимости то защитниками демократии и прав человека, то поборниками традиционных ценностей, но обходились, в сущности, без всякой идеологии и внятной стратегии развития. И в этом их принципиальное отличие от первых поколений арабских президентов — Г.А. Насера, А. Садата, Х. Бургибы, воспринимавших самих себя как авторов незавершенных нарративов.

Впрочем, два человека — Я. Арафат и М. Каддафи — сумели вместить в свою биографию и модернистский (нарративный), и постмодернистский периоды. При этом второй, виртуозно объяснявший «третьей мировой теорией» то социалистические эксперименты и политику самообеспечения, то открытый рынок и либеральные реформы, показал наиболее экстравагантный пример идеологической эквилибристики эпохи постмодерна.

Духом постмодернизма была пропитана и трагедия 11 сентября 2001 г. со всем ее символизмом, медийностью, имиджевой значимостью, и развернувшаяся вслед за ней война с терроризмом — более или менее абстрактным врагом, который никак не поддается точному определению. И даже тот факт, что эта война позволила решить целый ряд вполне реальных международных проблем, создав на время почву для позитивного российско-американского взаимодействия, не отменяет общий постмодернистский характер эпохи.

Это был мир симулякров — бесконечно подвижных кажимостей, символов, не требующих означаемого, мир игры и иронии.

Все закончилось в 2011 г. протестами, прокатившимися по всему свету. Известный лозунг арт-групп " Бомбилы" и «Война» «Мы не знаем, чего хотим», заявленный в ходе их совместного перфоманса в 2007 г., во многом обогнал свое время. В нем воплотились ощущение исчерпанности постмодерна и острая потребность «рассерженной молодежи» в новом месседже и возвращении к означаемому.

Так началась эпоха после постмодернизма, становление которой мы наблюдаем сегодня, причем особенно остро на Ближнем Востоке.

После иронии. Не только ДАИШ

Не до конца осознанная ее сущность пока сводится к преодолению постмодернизма, овладению его методами и техниками для реализации вполне модернистского высказывания.

Вопрос: какого именно?

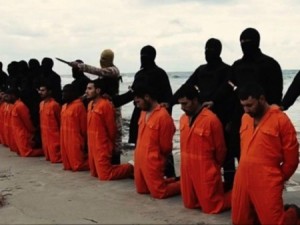

ДАИШ показывает наиболее страшный и одновременно яркий пример того, о чем идет речь. В своей технике организация развивает методологию «Аль-Каиды», порой доводя ее до совершенства. Медийное насилие, страсть к эффектам, цитатность, эклектичность…  Об этом говорят оранжевые комбинезоны приговоренных к смерти, напоминающие зрителю образ Гуантанамо, выступления Абу Бакра аль-Багдади в мечети борца с крестоносцами Нур ад-Дина Занги, само имя «халифа» аль-Багдади, отсылающее и к первому праведному халифу, возглавившему общину мусульман после смерти пророка Мухаммеда, и к легендарной столице халифата, разоренной в результате американской интервенции.

Об этом говорят оранжевые комбинезоны приговоренных к смерти, напоминающие зрителю образ Гуантанамо, выступления Абу Бакра аль-Багдади в мечети борца с крестоносцами Нур ад-Дина Занги, само имя «халифа» аль-Багдади, отсылающее и к первому праведному халифу, возглавившему общину мусульман после смерти пророка Мухаммеда, и к легендарной столице халифата, разоренной в результате американской интервенции.

В техническом отношении ДАИШ довело до логического предела постмодернистский характер методологии «Аль-Каиды». Это относится по меньшей мере к двум вещам: к инструментализации насилия и к методам террористической деятельности.

ДАИШ превратило медиатизацию насилия в рутину, в своеобразный сериал в жанре снафф, где граница между реальностью и изображением полностью стирается.

Эта линия деятельности организации, по-видимому, вполне соответствует глобальным трендам. Помните «Ведьму из Блэр» — фильм ужасов, снятый на любительскую камеру и получивший всевозможные кинопремии? Помните симпатичного маньяка Декстера? Помните вечерние новости?

Если наша культура день за днем последовательно вытесняет насилие из реальной жизни в медиапространство, попутно стирая видимые границы между двумя реальностями, то почему бы однажды этому насилию не оказаться вытесненным обратно? В мире, где зритель всегда оказывается соучастником драмы, висящее на сцене ружье когда-то должно выстрелить в зал нехолостыми патронами.

В этом смысле ДАИШ обладает двойной идентичностью. С одной стороны, это феномен ближневосточной социально-политической реальности, с другой — чудовищный результат глобального культурного развития.

Одновременно организация сумела достичь максимальной «эффективности» в террористической деятельности. Дешевые и простые в техническом плане теракты в музее Бардо и на пляже города Сус (Тунис), подрыв российского самолета над Синаем (Египет) привели к обрушению туристического сектора двух стран. «Реклама» насилия — съемки видеосюжетов, распространение информации через Интернет и т.д. — обходится организации гораздо дороже, чем само насилие.

Однако ДАИШ не просто развило, но и преодолело присущий «Аль-Каиде» постмодернизм. Деятельность ДАИШ, направленная на государствостроительство, очевидно, означает возвращение к большим нарративам эпохи модерна, иначе говоря, желание предложить миру глобальный альтернативный социально-политический проект. ДАИШ со всеми его аватарами действительно расширяет рамки политического ислама, обращая свое послание ко всем неудовлетворенным современным мироустройством. Отсюда его привлекательность для некоторых граждан западных государств, в том числе и России. В этом отношении его идеологический посыл может быть сопоставлен как с нацистским, так и с ультралевым. Можно согласиться с французским политологом-востоковедом Оливье Руа в том, что именно глобальный месседж, не имеющий никакого отношения ни к Ближнему Востоку, ни к религии, но попадающий в резонанс с социальными, психологическими и культурными проблемами западных обществ, привлекает в ДАИШ выходцев из Европы и Америки.

В этих условиях главной проблемой становится не военное и даже не идеологическое противодействие ДАИШ или терроризму в целом, а противодействие ценностное.

Парадоксальным образом в мире «креативного класса», где чуть ли не большая часть общества в силу своей профессиональной принадлежности должна производить «смыслы», смыслов этих как раз и не оказалось. Единственной силой, действительно их производящей, стали джихадисты, действующие в регионе, где этот самый «креативный класс» представлен довольно скудно.

Именно джихадисты ныне определяют дискурс на Ближнем Востоке. Они когда-то провозгласили конфессиональную войну в регионе — и сегодня весь мир обсуждает суннитско-шиитскую рознь, а внерегиональные акторы спешат встать на защиту конфессиональных меньшинств.

Они когда-то поставили перед собой цель разрушить «империалистическую систему» Сайкса-Пико — и сегодня тысячи экспертов и политиков обсуждают судьбу региона после Сайкса — Пико.

Наконец, джихадисты стали нашими врагами, и именно на их агрессию нам реактивно приходится отвечать.

Впрочем, все это не впервые. Был опыт ультралевых движений в той же Латинской Америке — жестоких, подчас варварских, для кого-то привлекательных и романтизированных, тоже креативных. И был соответствующий опыт борьбы с ними и преодоления насилия в этом регионе.

Этот опыт показывает, что цивилизованный мир Запада и Востока будет проигрывать новым варварам до тех пор, пока будет отвечать на их вызовы, а не определять повестку дня сам. А определять ее он сможет только тогда, когда осознает, что эпоха симулякров и игр прошла, и необходимо обратиться к реальности, для начала — к настоящим проблемам ближневосточного региона (и не только его), которые нуждаются в ответе.

В. Кузнецов - к.и.н., руководитель Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, эксперт РСМД

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7469#top-content

Возрождение «домодерна»

Трансформация, погрузившая Ближний Восток в хаос, может рассматриваться в историко-философской перспективе как возрождение «домодерна» и первичных форм организации общества. Однако эпоха постмодернизма не окончена, да и вряд ли может быть окончена, пока существует западный мир как самое яркое проявления плюрализма и постмодернизма. Собственно, поэтому он и постмодернизм, что допускает одновременное существование множественных нарративов и практик, множественность форм и оснований социальной интеграции. Другое дело, что как ранее в обществе модерна, так теперь и в обществе постмодерна на поверхность периодически всплывают более древние и глубокие формы социальной интеграции, которые современному человеку постмодерна кажутся архаичными и иррациональными. Именно это мы наблюдаем сегодня на Ближнем Востоке.

Было в истории множество попыток поставить под вопрос существование современного государства модерна и постмодерна и предложить взамен иные формы социальной интеграции. Этот опыт заставляет нас задуматься о том, что не так с «цивилизованным миром», коль скоро он способен порождать такие чудовища?

Почему так происходит или о значении «больших нарративов»

Любая форма социальной интеграции предполагает «жертвование» определенной частью приватной сферы индивида. Будучи членом общества, мы вынуждены считаться с нормами, принятыми внутри него, допускать определенное вмешательство в свое индивидуальное пространство, иногда даже физическое. Так, например, мы допускаем и считаем справедливым заключение под стражу в случае определенных нарушений, мы допускаем те или иные ограничения в одежде, мы привыкли или, наоборот, не привыкли открыто выражать свою сексуальность, отношение к женщине и пр. Существование тех или иных норм жизни общества всегда подкрепляется неким нарративом, определенным набором смыслов, неким когнитивным основанием — «картиной мира». Именно этот нарратив и легитимирует вторжение в приватную сферу индивида и те ограничения, которым индивид вынужден повиноваться, коль скоро он намерен жить в этом обществе. Именно этот нарратив заставляет нас добровольно согласиться с состоянием «подвластности», в котором каждый пребывает, живя в обществе. Ответ на вопрос, ради чего я жертвую частью своей свободы, должен быть всегда. А современное государство эпохи постмодерна его, увы, не предлагает, зато постоянно осуществляет вмешательство в приватную сферу гражданина (1).

Если мы обратимся к достижениям такой науки, как этология, то увидим, что легитимация и доверие присутствуют уже в основе поведения любого социального животного (2). Каждая особь внутри сообщества социальных животных допускает вторжение в свое физическое пространство только тех особей, которым она доверяет. Уже у социальных животных есть доверие, основанное на узнавании «своего», оно закреплено в социальной иерархии и подкреплено четкими нормами. Это то, что делает возможным социальную интеграцию и сосуществование в сообществе.

В обществе «домодерна» функцию интегрирующего нарратива выполняла религия. Именно она служила легитимацией вторжения в приватную сферу индивида. Доступ к «тайному знанию» служил основанием для причастности к власти, а власть имущий обладал монополией на трансляцию в общество смыслов и образов, поддерживающих социальную интеграцию.

Общество модерна предприняло попытку пересмотреть основания социальной интеграции. Поведение человека было объявлено рациональным, а религия утратила монополию на управление смыслами. «Магия» власти, присущая ей в эпоху «домодерна» и имевшая иррациональные основания, была разрушена. Однако нельзя сказать, что эпоха модерна не пыталась изобрести новую формулу власти, которая позволила бы снова монополизировать производство образов и смыслов. Такими изобретениями стали модель либерального государства и демократия (3).

В либерально-демократической системе по определению не может быть монополии на генерирование и трансляцию образов и смыслов. Плюрализм подразумевает, что каждый человек имеет право на самостоятельное производство образов и смыслов, что, вообще говоря, значительно затрудняет социальную интеграцию. «У меня своя правда — у тебя своя». В результате такое общество зачастую функционирует как агломерация социальных сетей, внутри которых циркулируют собственные смыслы и образы. Это мы и называем постмодернизмом: множественность нарративов, ни один из которых не имеет права на превосходство. Следствием этого стало, однако, то, что процесс формирования доверия между этими сетями, интегрированными разными нарративами, оказывается значительно затрудненным, т.к. доверие требует наличия некоего существенного сходства картин мира. И уж тем более, никакое доверие не может сформироваться, если политическими элитами беспрестанно осуществляется манипуляция разными дискурсами и нарративами, зачастую взаимоисключающими. Внутренняя и внешняя политика ближневосточных лидеров последнего десятилетия нам это ярко демонстрировала. Ряд примеров и их последствия четко видны и на постсоветском пространстве. Кстати сказать, именно следствием частой смены элит и их политических ориентаций, а также оторванности от социальных ожиданий общества стало формирование на Сицилии в XIX в. мафии как альтернативной государству формы социальной интеграции (4). «Мафиозные» принципы организации наблюдаются и во многих современных «несостоявшихся государствах».

Вера в рациональность индивида сыграла с человечеством злую шутку. Разумность для одного не означает разумности для всех. Нельзя все же было допустить, чтобы любое поведение считалось нормой, ибо это привело бы к «войне всех против всех». Поэтому государству модерна пришлось изобрести феномен «структурного насилия» — способ изоляции от общества тех, чье поведение представляется девиантным. О таких практиках структурного насилия много писали М. Фуко и Дж. Агамбен (5) (речь о феноменах безумия, психиатрии, тюрьмы, практиках превентивного задержания и др.). И в принципе государство модерна и постмодерна с этой задачей справилось — практик «структурного насилия» в нашем «цивилизованном мире» хоть отбавляй.

Не справилось оно с другой задачей — с задачей интеграции тех, кто границ нормы вроде бы не нарушает, но и доверия у него нет — ни к государству, ни к остальной части общества. А человек, как животное социальное, не способен выжить в одиночку. Поэтому процесс выстраивания доверия между людьми все же происходит, но уже на таких основаниях (нарративах, образах и смыслах), которые современное государство контролировать не готово и не способно. Происходит возврат к исходным основам социальной интеграции, которые были характерны для общества «домодерна». Это иррациональные религиозные представления и страхи, физическая сила, управление сексуальностью, четкий символизм в обозначении «своих» и «чужих» и др. Эти основания заведомо более сильные, потому что они более древние, иррациональные и основаны на глубинных основах поведения человека как социального животного. А уже когда некое сообщество на основании этих принципов интегрировано, то и нарушить порядок — разрушить ваш «цивилизованный мир» и заявить о себе и своем праве на место под солнцем — святое дело. Именно это происходит с теми мусульманами, которые с рождения живут в Европе, имеют паспорт гражданина Евросоюза, но потом вдруг взрывают стадионы и аэропорты.

Не справилось оно с другой задачей — с задачей интеграции тех, кто границ нормы вроде бы не нарушает, но и доверия у него нет — ни к государству, ни к остальной части общества. А человек, как животное социальное, не способен выжить в одиночку. Поэтому процесс выстраивания доверия между людьми все же происходит, но уже на таких основаниях (нарративах, образах и смыслах), которые современное государство контролировать не готово и не способно. Происходит возврат к исходным основам социальной интеграции, которые были характерны для общества «домодерна». Это иррациональные религиозные представления и страхи, физическая сила, управление сексуальностью, четкий символизм в обозначении «своих» и «чужих» и др. Эти основания заведомо более сильные, потому что они более древние, иррациональные и основаны на глубинных основах поведения человека как социального животного. А уже когда некое сообщество на основании этих принципов интегрировано, то и нарушить порядок — разрушить ваш «цивилизованный мир» и заявить о себе и своем праве на место под солнцем — святое дело. Именно это происходит с теми мусульманами, которые с рождения живут в Европе, имеют паспорт гражданина Евросоюза, но потом вдруг взрывают стадионы и аэропорты.

То, что мы наблюдаем сегодня на Ближнем Востоке, есть проявление этой ограниченности рациональности — возрождение «домодерна» и глубинных принципов социальной интеграции. В основе идеологии «Исламского государства» - запрос на глубокую социальную интеграцию, на четкие правила игры и однозначность нарратива. Вместе с тем это отражение потребности в четких ориентирах, в жестких критериях «черного» и «белого», «своих» и «чужих», «праведного» и «неправедного». В этом смысле, это, безусловно, вызов постмодернизму.

Ограниченность рационализма и потребность в глубокой социальной интеграции четко демонстрирует и внутренняя организация «Исламского государства». Вот уж где от приватной сферы индивида остаются рожки да ножки — нарушение жесткого кодекса поведения может караться любым истязанием вплоть до публичной смертной казни. Но и это мы уже видели в разные периоды истории: достаточно вспомнить принципы организации жизни при фашизме — критерии «истинного арийца», «кодексы чести» сицилийской мафии и чем каралось их нарушение. «Цивилизованный мир» удивляет готовность членов всех этих сообществ это нормы и кодексы соблюдать и тем самым практически полностью отказаться от своей приватной сферы. Но происходит это именно потому, что есть «картина мира» и нарратив, имеющий отсылки к самым глубинным принципам социальной интеграции и тем самым формирующий доверие внутри сообщества. В этом смысле нарратив эпохи «домодерна» гораздо более эффективен, чем множественные нарративы эпохи постмодерна, которые задачу поддержания доверия в обществе по сути провалили.

Еще одна злая шутка истории заключается в том, что постмодерн и век технологий дали множество способов самовыражения и распространения своего нарратива. И вот теперь вся это «домодерновая» сущность «Исламского государства» транслируется абсолютно постмодерновыми методами: публичная казнь, но не на многолюдной площади, а в Интернете.

Что делать?

Очевидно, что на сегодняшний день «цивилизованному миру» ответить нечем. В ответ на жесткую иерархию и глубокую онтологическую интеграцию мы демонстрируем раздрай, неготовность объединить усилия, отсутствие своего проекта социальной интеграции. Самое яркое подтверждение последнего — неспособность западных государств решить проблему интеграции мигрантов на протяжении нескольких десятилетий. Нет у «цивилизованного мира» такой «новой религии», которая дала бы обществу ту степень социальной интеграции, к которой он стремится, будучи существом социальным и не вполне рациональным. Более того, современное либеральное государство не готово даже обсуждать этот вопрос и продолжает защищать и культивировать индивидуализм,секулярность,рационализм и множественность нарративов.

Единственное, что нам остается при таких исходных — надеяться на преимущество военной силы, финансовой и технологической мощи.

Е. Алексеенкова -к.полит.н., программный менеджер РСМД, научный сотрудник Центра глобальных проблем ИМИ МГИМО (У) МИД России

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7481#top-content

Комментарии

этологию зачем-то переименовали в этиологию

Автоматом ...

Итог всех "бунтов" и революций, построенных на какой либо единой идеологеме, против глобального эволюционного пути - разложение и слияние с мэйнстримом. ДАИШ так же разложится изнутри, если его конечно не прихлопнут раньше. Дольше всех продержалась (надо отдать должное, поначалу круто продержалась) коммунистическая идея. И где сейчас коминтерновцы и коммунисты? На виллах бабки подсчитывают!

П.С. Основными практиками насилия в либерально-демократическом обществе являются не тюрьмы и психушки, а школы, СМИ, культура и масскультура, исполняющие заказ коллективного разума небольшой группы с общими интересами гипербогатых людей. На Земле заката правления Золотого Тельца пока не предвидится. Правило: "Хочешь изменить Мир - измени себя", пока единственное и сработает, как видно, не в обозримом будущем.