На примере использования высокотемпературной сверхпроводимости в ИТЭР можно почувствовать разницу между бумажными преимуществами технологии и ответственным инженерным компромиссом. Несмотря на то, что ВСТП сулят значительное упрощение термоядерных реакторов, в ИТЭР они нашли крайне ограниченное применение из-за общей сырости и неотработанности технологии. Думаю, мало кто в такой же степени, как инженеры-проектировщики ИТЭР, хотел бы заменить жидкий гелий в охлаждении на что-то попроще, избавиться от криоэкранов повсюду и сотен трубок (и контроля утечек из них) с холодным гелием для создания рабочего захолаживания в низкотемпературных сверхпроводниках. Однако обо всем по порядку.

В прошлых эпизодах я рассказал о катушках полоидального, тороидального поля и центральном соленоиде. Все они примерно одинаковы по току, текущему в проводнике, - от 45 до 70 тысяч ампер. Кроме того, вы наверное помните и о системе питания всего этого хозяйства - двух здоровенных зданиях, заставленных выпрямителями, а так же о переключателях, обеспечивающих быстрый сброс тока из системы на резисторы. Осталось рассказать про «провода», которыми это все соединено.

Шины питания и коммутирующее оборудование в здании токамака. Белые цилиндры - вводы в криостат.

Вся система токопроводящих шин разбита на 2 участка - “теплый” и “криогенный”. Очевидным моментом перехода от одной к другой является вход в криостат — гигантскую вакуумную кастрюлю, где вакуум работает теплоизоляцией между зданием токамака (300 К) и сверхпроводящими магнитами (4.5 К). Для дополнительного снижения теплопотоков в гелиевый теплосьем, 4.5 К элементы укутаны 80К криоэкранами. Фактически сразу за границами криостата происходит переход от внутренних сверхпроводящих шин к внешним традиционным.

Всего в ИТЭР пойдет 5,5 км таких проводников или около 500 секций.

Традиционными в случае ИТЭР выступают алюминиевые бруски, сечением до 240 х 200 мм, плотностью тока 1.4-2.3 А/мм^2. При такой плотности тепловыделение составляет до 40 ватт на килограмм, или 4,5 киловатта на метр шины. Разумеется, шину приходится охлаждать текущей водой. Для этого в ее центре сделано отверстие диаметром 20 мм, по которому течет вода под давлением 3 атмосферы. Поскольку длина секции выбрана в 12 метров, бруски изготавливаются методом экструзии (сразу с отверстием по центру) и затем прессуются в нужную геометрию и мехобрабатываются для подключения гибких промежуточных медных вставок и водяных штуцеров.

Здесь можно разглядеть соединение секций гибкими медными вставками и водяные шланги. Вся сборка в целом имитирует TF токопровод.

С точки зрения инженерии этих в общем-то простых изделий есть один необычный момент. Шины на десятки тысяч ампер широко используются, например, в электролизерах. Сложность их изготовления обычно связана с тепловой и электромеханической стойкостью к токам короткого замыкания. Но в шинах электролизерах не встречается напряжений в 30 киловольт, которые могут возникать в аварийных случаях в сверхпроводящих системах. Поэтому вопрос подбора изоляции для данных токопроводов потребовал отдельного НИИОКР.

Как можно понять по картинкам - изготовление всех шинопроводов общей длиной в 5,5 километров (550 секций общим весом ~500 тонн) возложено на Россиию, и конкретно на НИИЭФА им. Ефремова. Поставки на площадку планируются с 2015 по 2018 год.

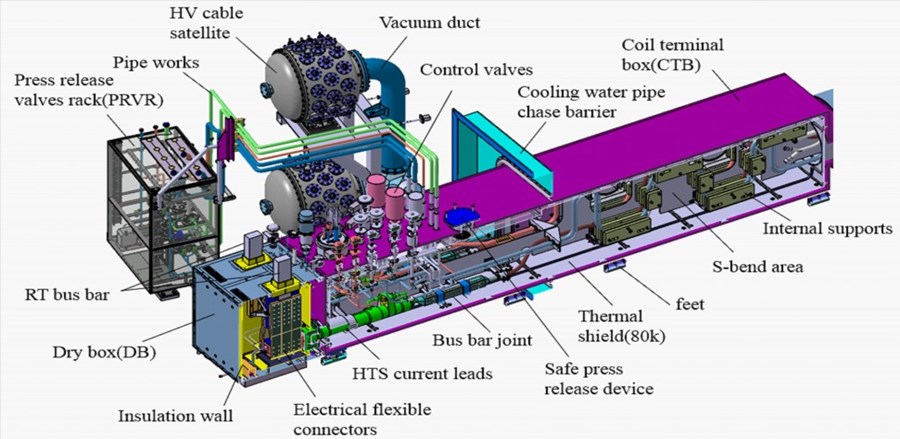

Если подсоединение данных шинопроводов к выпрямителям в здании конверторов магнитной энергии не отличается какой-либо экзотичностью, то вот для подключения к сверхпроводниковой шине требуется весьма высокотехнологичное изделие. Для ввода в токамак используюся сборки CTB (coil terminal box) – шкаф подключения катушки. Эта конструкция нужна для решения задачи передачи тока с алюминиевой шины на сверхпроводящую, вакуумной и тепловой изоляции криогенной части, экранирования нейтронной радиации от термоядерного реактора, которая проходит вдоль питающих шин, управления потоками охлаждающего гелия и высоковольтной развязки всех информационных кабелей. Но обо всем по порядку:

Питающий ввод, которым российская катушка PF1 подключается к российским алюминиевым шинам.

Сборка прототипа CTB в Китае. Рабочие для масштаба.

Первая очевидная задача - передачи тока - лежит на сверхпроводящих токовводах. Основная идея их устройства проста: мы берем медную трубу, подключаем с одной стороны нашу алюминиевую шину при температуре 320 К (50 С), а с другой стороны - сверхпроводник при температуре 4.5 К. Теперь со стороны сверхпроводника мы подаем холодный гелий, который, идя вдоль трубы, нагревается, попутно охлаждая ее. Устанавливается градиент температур вдоль нашей трубы, и все работает.

Ввод тока в сверхпроводник на 70 кА, проектное изображение. Слева резистивная часть, справа сверхпроводящая.

Разрез токоввода по теплообменнику. Слева подается газообразный гелий при 50К и вдоль теплообменника создается градиент температуры.

Однако, расчеты показывают, что в случае ИТЭР расходы энергии на охлаждение только токовводов (которых нужно порядка 60 штук на все магниты) составили бы 2,1 мегаватта. Тут-то и и выходят на сцену высокотемпературные сверхпроводящие проводники, позволяющие снизить эту цифру с 2.1 до 0.6 мегаватта. Если холодный конец “резистивной” части токоввода будет иметь температуру 65К, а не 4.5К, то это позволит сэкономить 60% мощности холодильников. Поскольку проводники от входа в криостат до катушек в ИТЭР выполнены из знакомого нам NbTi с рабочей температурой порядка 5К, то переход 65К - 5К выполняется сверхпроводящими лентами из Bi-2223. Одним концом они припаиваются к холодному концу медного токоввода, другим - к охлаждаемому до 6.5 К концу NbTi кабеля. Ленты расположены вокруг цилинда из нержавеющей стали, который служит с одной стороны тепловым аккумулятором, с другой стороны - имеет большое тепловое сопротивление и снижает теплоприток от резистивной части к холодной сверхпроводящей.

ВТСП перемычка - синие ленты вокруг вставки из нержавеющей стали. Слева НТСП, справа - теплообменник.

Так в реальности выглядит спай высокотемпературного СП с низкотемпературным. Каждый элемент токовводов ИТЭР проводит примерно 2000 А.

К сожалению, к моменту окончания перепроектирования ИТЭР ВТСП проводники не были отработаны достаточно, чтобы работать в других местах сверхпроводящей системы. Исследования CERN 2001 года показывали заметную деградацию ВТСП проводов и лен после нескольких тысяч циклов в магнитном поле, и хотя в БАК в итоге высокотемпературные шины нашли применения, для ИТЭР их посчитали слишком рискованными. Но вернемся к CTB.

Проектное изображение сборки CTB. Внутри этот ящик вакуумирован.

В CTB располагается вся клапанная система, отвечающая за распределение потоков охлаждающего гелия и возвращающегося теплого для охлаждения всех элементов катушки. Речь идет как о 4.5K → 6.5K кипящем гелии, так и 50К, 80К газообразном хладогенте, используемом для охлаждения экранов и элементов токовводов. Тут же расположены клапаны аварийного сброса.

Сборка кабелей и труб, которая идет от катушки к CTB. Инженеров ИТЭР хлебом не корми, дай что-нибудь сделать посложнее.

Кроме того, через CTB выводятся все кабели от датчиков, которыми насыщена катушка, по ИТЭРовским традициям их может быть до сотни штук на один вывод. Поскольку кабели могут попадать под высокое напряжение в момент квенча и сброса катушки, их разъемы выполнены на специальной высоковольной вакуумной платформе в виде барабана, утыканного разъемами как еж (кстати, после того, как я увидел этот элемент первый раз, я очень долго гадал о предназначении такой странной штуки :)) Ну и наконец, описанная выше система резистивно-сверхпроводящих токовводов (называемая HTS current lead) и их подключение к алюминиевым шинам.

Изготовление металлического основания токоввода в Китае. Не выглядит особо высокой технологией, но все сварные соединения - электронно-лучевая сварка.

Предсерийные токовводы на 10 кА. Этой зимой были испытаны в полномасштабном тесте, имитирующем работу уже в ИТЭР.

Все внутренности CTB вакуумированны, а все вводы, соответственно, вакуумно-прочные. В сторону реактора CTB развивается сначала в S-bend box, где все коммуникации делают несколько S-образных изгибов, которые нужны для компенсации термических расширений-сжатий. Далее коммуникации собираются в вакуумную трубу с криоэкраном, которая проходит подвижное соединение с криостатом (подвижное - чтобы компенсировать температурные изменения размеров элементов) и идет уже внутри криостата, подводя токовые шины, трубки хладогента и измерительные кабели к целевой катушке.

Ввод в криостат с подвижной гармошкой.

Всего в системе ИТЭР будет 31 такой фидер — 9 для TF, 6 для CS, 6 для PF, 5 для корректирующих катушек, остальные для вывода измерительных кабелей. Изготовление фидеров полностью лежит на Китае, поставка первых элементов планировалась на 2017 год.

Наконец, коротко расскажу и о корректирующих катушках — в общем-то находящихся в тени своих больших собратьев. Расположенные в 3 поясах по 6 штук, они используются они для создания более равномерного и точного поля.

Форма и расположение корректирующих катушек СС (желтые)

Они выполнены из NbTi сверхпроводящего кабеля в стальной оболочке, только меньших параметров, чем кабель катушек PF. Рабочий ток может достигать 10 кА, поле — 0.5 Т. Катушки 2х типов, по 16 и 32 витка, располагаются в стальном корпусе со стенками 20 мм. Их изготовление так же лежит на Китае.

Изоляция корпуса первого прототипа катушки нижнего пояса.

P.S. Заходите в мой блог, там есть новости по строительству ИТЭР.

Комментарии

Спасибо за статью, очень интересно! Но мне одному кажется, что всё это очень сложно? А значит ненадёжно? Я инженер электронщик, обслуживаю на порядок (а может и на 2 порядка) менее сложные системы, и то проблем выше крыши! ВВЭР гораздо проще (имел с ними дело в молодости на службе), будет ли у нас Термояд? Может Бор-10 с ускорителями протонов и литий проще будут?

Ну, я в предыдущей статье в резюме уже писал и про сложнось/дороговизну и про перспективы. Кроме того, я считаю, что сложные машины обязательно надо строить, что бы уметь, когда понадобится. Врядли можно освоить Космос, если мы не можем спроектировать и запустить машину класса ИТЭР.

Что касается ускорительного термоядерного синтеза, то для него не удастся получить положительный энерговыход, да и не сказать бы, что ускоритель с током в десятки килоампер проще ИТЭР.

Да, не Вам одному кажется (в прошлой статье мы это обсуждали).

Слишком, слишком, слишком сложно.

Причем сложность эта - "низкоуровневая", применен МЕТОД ГРУБОЙ СИЛЫ : вместо простых, но качественно новых технических решений - нагромождение старых технических решений одно на другое, но на старом техническом уровне (ничего концептуально нового не дающем).

Столько наворочено железа и систем !

И ради чего ?

Просто ради того, чтобы сверх-быстрыми (даже не быстрыми, а ультра-быстрыми) нейтронами "погреть" бланкет и снять с него тепло обычным паро-газовым циклом !!!

Это как чайник вскипятить на процессоре ПЭВМ, вскипятить видимо удастся (рассеиваемая мощность позволит), но идиотизм чистой воды !

(+ уже через час работы получив такую радиоактивность всего этого монстра, что на 100 метров даже робот подъехать не сможет, микросхемы погорят от вторичного излучения - проблемы с БНами просто курортом на этом фоне покажутся).

---

Мораль : проект этот надо воспринимать как "тренажер" для простаивающих и находящихся буквально в "теоретической коме" тысяч НИИ и всей "международной научной инфраструктуры", которая ничего нового уже целый век "родить" в теоретическом плане неспособна, а распустить ее страшно (т.к. потом вообще некому будет простой интеграл посчитать).

Вот чтобы эти "научные мощности" не простаивали вообще впустую - и заняли их ИТЭРом.

(чтобы избежать совсем уж несовместимых с жизнью "пролежней" в том лежачем режиме "научной мысли", в котором она сейчас пребывает).

на i5? балуешься? TDP 35-65

>вместо простых, но качественно новых технических решений - нагромождение старых технических решений одно на другое, но на старом техническом уровне (ничего концептуально нового не дающем).

Предложите качественно новые. Только желательно не урановую плазму в токамаке.

>(+ уже через час работы получив такую радиоактивность всего этого монстра, что на 100 метров даже робот подъехать не сможет, микросхемы погорят от вторичного излучения - проблемы с БНами просто курортом на этом фоне покажутся).

У БНов в останове фон примерно такой же, а в работе слегка меньше. Но ТЯР явно выигрывает по объемам и длительностям захоронения - никаких тебе минорных актинитов с распадом за сотни тысяч лет. Правда это все теория в обоих случаях, так что особо обсуждать ее нет желания.

Почему же? Если процессор будет считать что-то нужное и полезное, то подобное кипячение вполне разумно. Может кипячение дастся с трудом, но для обогрева или сушки продуктов использовать процессор вполне можно.

А если биткойны майнить, то еще и прибыльно!

если на мерлезонском балете на вас не будет подвесок и это не взлетит то я не знаю что с вами сделаю!

Да, анекдот был такой : "Господа, вы находитесь на борту супер-современного авиалайнера, у нас есть бар, кегельбан, бассейн, библиотека, кинозал и публичный дом. А теперь пристегните ремни - мы попробвем со всей этой фигней взлететь !"

Вот примерно так она и "взлетит" :(

Впечатляют потери только на передачу тока.

Через поле нельзя передать энергию от горячей к холодной части?

Типа трансформатора, где одна обмотка холодная...

В холодной части выпрямить механическими переключателями. Или что-то такое.

Совсем не мой профиль. Просто мысли вслух.

Ну да - какое то уж очень "загадочное" решение... Можно было "замагнитить" сердечник импульсом тока на первичную обмотку с батареи конденсаторов (как это делают при производстве постоянных магнитов), во вторичной сверхпроводящей короткозамкнутой обмотке возникнет постоянный незатухающий ток, уравновешивающий возникшее магнитное поле намагниченного сердечника - и никакого выпрямителя даже не нужно. Остановить ток в сверхпроводнике можно "размагнитив" сердечник импульсом тока в обратной полярности. Разумеется, что в данном случае не "короткозамкутый виток" - а виток, нагруженный на индуктивность соленоида. Но и первичная обмотка тоже имеет индуктивность и скорость нарастания тока не будет бесконечной, ее можно отрегулировать так, что бы перенапряжение не превышало десятков киловольт. Ток же в замкнутой цепи все равно будет постоянный и колебаний не должно было бы возникать - сверхпроводящий виток в установившемся уже постоянном магнитном поле должен его стабилизировать. Для подавления небольших колебаний можно ввести в "холодном контуре" несверхпроводящий резистивный демпфер, подключаемый после завершения переходного процесса к соленоиду - напряжения в сверхпроводниках в установившемся режиме должны быть уже нулевые.

В любом случае, "тиражировать" такого "монстра" как этот ИТЭР будет невозможно.

>Можно было "замагнитить" сердечник импульсом тока на первичную обмотку с батареи конденсаторов (как это делают при производстве постоянных магнитов), во вторичной сверхпроводящей короткозамкнутой обмотке возникнет постоянный незатухающий ток, уравновешивающий возникшее магнитное поле намагниченного сердечника - и никакого выпрямителя даже не нужно. Остановить ток в сверхпроводнике можно "размагнитив" сердечник импульсом тока в обратной полярности.

Учитывая, что активное сопротивление у нас ноль, передаваемая мощность в такой системе будет ~dI/dt * L', где L - индуктивность нагрузки с учетом коэфф связи, а энергия - интеграл по мощности до насыщения ярма. Индуктивность у нас задана, для пары TF катушек она будет примерно 2 генри и я очень сомневаюсь, что можно через вообразимый трансформатор одним импульсом загнать 4,6 гигаджоулей, которые должны очутиться в катушке. Если хотите - можете посчитать.

>В любом случае, "тиражировать" такого "монстра" как этот ИТЭР будет невозможно.

Тиражировать, конечно, возможно, вопрос в рациональности этого поступка. Если взять 10 гигаваттный термоядерный реактор, то его сложность (=стоимость) будет сопоставима с 10 одногигаваттными ядерными.

Если там 2 Гн, тогда конечно - "суб-гигавольтная техника" пока еще "не наш размерчик"... Если -L * dI/dt уменьшить до чуть меньше мегавольта, а длительность импульса - растянуть то: На стандартном железе с индукцией насыщения 1 Тл, ограничившись допустимым напряжением на соленоиде 100 kV, для достижения необходимого тока в соленоиде в 50 kA потребуется длительность импульса 1 сек - получаем сердечник с площадью поперечного сечения ~300х300 метров. ... Если добиться от материала магнитопровода индукции насыщения 10 Тл, то 100х100 метров. Но это для одного витка во вторичной сверхпроводящей обмотке. Для тысячи витков "сверхпроводящей вторички" сечение сердечника будет уже 10х10 метров даже на стандартном железе с 1 Тл. Тогда первичная обмотка должна быть из десяти тысяч витков с допустимым током не менее 5kA и напряжением на батарее конденсаторов 1 MV. Но "первичку" то можно и "секционировать", так же как и конденсаторы - "растянуть" эти мегавольты в пространстве и увеличивая число витков "первички" уменьшать "пиковый" ток до разумного.

..Тогда только "хрендостаний" с "насыщением" порядка 1000 Тл может спасти "всемирную демократию".

Ну вот что-то такое я и думал, когда говорил, что трансформатор "не очень завязывается". Хотя в рамках ИТЭР смотрелось бы на своем месте ;)

Во всяком случае, чем то уж очень "вызывающим" это бы не выглядело - ну еще одна "пятиэтажка", мало ли их там... Можно даже еще и упростить - сделать в тех же габаритах (10х10х30 м) обыкновенный постоянный магнит и просто его двигать (корабельным) мотором - избавившись от первичной обмотки и имея тогда возможность плавного регулирования тока соленоида в любой момент (не зависимо от фазы зарядки конденсаторов).

Ну, я думаю, что сама идея потратить на этот трансформатор в 80 раз больше сверхпроводящего проводника, чем для магнитов довольно экстравагантна. Это же я привел характеристики пары тороидальных катушек, а всего их 9 пар + 6 модулей центрального соленоида + 6 PF катушек... ИТЭРовский комплекс бы скрылся за системой электропитания магнитов, а здесь бы еще громче бы говорили про невозможность термоядерной энергетики.

Т.е. всего в "тороиде" 2412 витков и 36 Гн?

Ну так и "прикидка" делалась ориентируясь на параметры "конкурентных" магнитных материалов. Если бы кто то в рамках проекта занялся этим специально, то "спецматериал за дорого" хотя бы с 5..10 Тл "насыщения" мог бы позволить сделать все не столь ужасно нелепым - и "тысяч витков" могло бы не понадобится. Но по видимому, энергоэффективность не самый главный приоритет этого проекта - наверное такой подход оправдан в экспериментальной установке, где многие режимы потребуют оперативной "подстройки на ходу" и потому в этом случае лучше запитывать все "напрямую". Если из этого ИТЭР хоть что то выйдет, то при "тиражировании" такие проблемы все равно придется как то решать по-другому.

>Типа трансформатора, где одна обмотка холодная...

А как вы будете выводить ток из системы в случае квенча? Слишком большие токи, слишком низкие рабочие частоты.

>В холодной части выпрямить механическими переключателями. Или что-то такое.

Механические ключи для 2-х квадрантного выпрямителя с достаточной скорость (хотя бы 5 мс на выключение) на ток 70 кА и еще и в криогенной радиоактивной зоне - это запредельно даже для ИТЭР :)

Глупый вопрос, а как люминий с медью соединяют? Они же пару составляют.

Если нет влаги (а точнее электролита), то и гальванической пары не получается.

Точно такой же вопрос задавал мне завкафедры технологии когда я сдавал проект с использованием холодной сварки медь/алюминий, нормально свариваются ленты до 1-1.5 мм толщиной. Пара эта, как ни странно, очень устойчива, не только на сухом воздухе но и в водной среде (само собой не в сильно щелочной или кислотной), корродирует слабо в отличие от пары медь/железо - это своего рода исключение из правил, все дело в окислах алюминия. Если поищите, книжек по сварке алюминия с медью - полно.

Благодарю. И Лектора тоже.

Можно ударной волной что угодно соединить.

Спасибо за статью.

Сборка прототипа CTB в Китае. Рабочие для масштаба.

Картинка битая.

Странно, а у меня видна - http://s5.postimg.org/ctelr9fbp/2015_05_04_12_32_38.png

Эта у меня тоже отлично видна, а в статье картинки не видно.

У меня тоже не видна.

Похоже то ли фотохостинг, то ли движок афтершок спотыкается на пнг. Перезалил джпегом.

Фотохостинг что-то делат с линками. Вот такой должен быть: http://s5.postimg.org/yftm8adw5/2015_05_04_12_32_38.png . Он отличается от того, что несколькими комментами выше.

Сейчас уже в статье не этот пнг стоит, а по стандартному сценарию.

что-то эта картинка по ссылке у меня какая-то ужатая по горизонтали.

А в статье - не видна тоже.

А теперь?

Да, спасибо, сейчас правильно)

а у меня вопрос, гибкие вставки из меди, они не охлаждаются что-ли?

и еще вопрос, почему алюминий? почему не медь?

по идее после секции должен быть сброс воды т.к. теплосъем с одной секции 54 Квт

и вода нагреется до кипения

зачем она загоняется в следующую секцию?

>а у меня вопрос, гибкие вставки из меди, они не охлаждаются что-ли?

Ну, контактно охлаждаются.

>и еще вопрос, почему алюминий? почему не медь?

Думаю, просто дешевле.

>по идее после секции должен быть сброс воды т.к. теплосъем с одной секции 54 Квт и вода нагреется до кипения, зачем она загоняется в следующую секцию?

Ну это зависит от скорости движения воды. Если предположить 2 м/сек, то вода будет успевать подогреваться всего на 20 градусов. Загоняют в следующую секцию, думаю, что бы упростить водяную систему, она и так запредельно сложная. Но в целом, судя по испытательному стенду, как раз 2-3 секции одна водяная линия и будет обслуживать.