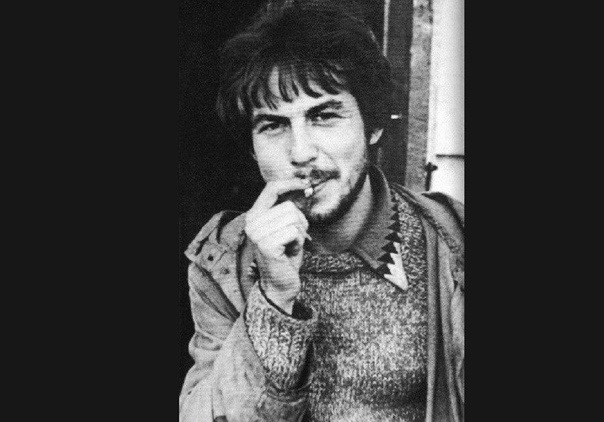

Александр Башлачёв.

Родился 27 мая 1960 года в Череповце.

Струна души оборванная нить,

Но эхо песен — не убить.

С ранних лет проявлял литературные способности: сочинил первое стихотворение в 3 года, а в школе выпускал альманах, проявляя интерес к журналистике. После неудачной попытки поступить в Ленинградский университет в 1977 году работал художником на Череповецком металлургическом заводе, параллельно публикуя статьи в газете «Коммунист». В 1978 году поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске, где писал тексты для местной группы «Рок-Сентябрь» и увлекался прозой.

От журналиста к легенде андеграунда.

После университета в 1983 году Башлачёв вернулся в Череповец, но работа в партийной газете угнетала его. Переломным моментом стало знакомство с критиком Артемием Троицким в 1984 году, который пригласил его выступать на московских и ленинградских «квартирниках». Эти неформальные концерты стали основой его славы: записи распространялись через самиздат, а его песни, наполненные фольклорными образами и метафизикой, резко выделялись на фоне советского рока.

Слова в нём заговорили раньше, чем шаги окрепли. Трехлетним мальцом выдохнул первую строчку — невидимую птицу, что врезалась в потолок детской. Школа: линованные тетради пухли от стихов, как раны от нагноившейся правды. Альманах клеил из обрывков — газетная бумага кровоточила чернилами, а он хоронил в ней то, что другие боялись назвать.

Ленинградский университет отшвырнул, как пустую гильзу. Вместо аудиторий — цех, где плавились не буквы, а железо. Кисть его мазала краской по ржавым воротам, будто пыталась стереть границу между заводской гарью и небом. «Коммунист» глотал его статьи, как пепельница — окурки. Слова, придушенные заголовками, хрипели меж строк, но их хоронила газетная полоса — саван из букв «правды».

Свердловск. 1978-й. Журфак — клетка с решётками из цитат. Он брел по коридорам, словно волк по стойбищу, носил в портфеле не конспекты, а аккорды. «Рок-Сентябрь» выл его текстами под мостами, где река несла осколки льда — острые, как строчки из запрещённых книг. Проза его была не буквами, а щепой от разбитых икон.

Возвращение в Череповец. 1983-й. Партийная газета — комната с облупленными обоями, где каждая статья — гвоздь в крышку гроба. Душило. Давило. Пока однажды в дверь не постучался ветер с фамилией Троицкий. «Поедем, Сашер, — сказал ветер. — Там, в Москве и Питере, люди жгут свечи в квартирах, а не в церквях».

Квартирники. Подпольные соборы. Его голос — не песня, а костер, вырвавшийся из-под земли. Гитара звенела, как колокол, расколотый на части. В магнитофонных катушках плёнка вилась змеёй, разнося по стране голос, в котором пули свистели стихами, а фольклорные причитания оборачивались проклятиями советской улице.

Он пел так, будто вырывал из груди рёбра, чтобы сложить из них мостки через пропасть. Самодельные кассеты — письмена, которые не сжечь. Его слава не светилась — тлела, как головешка под снегом. А потом... Потом ветер сменил направление. Но это уже другая история — не для бумаги, а для шепота, что бродит меж этажами в домах, где до сих пор не включают свет.

Ключевые песни:

- «От винта»

- «Время колокольчиков»

- «Ванюша»

- «Грибоедовский вальс»,

- «Лихо»

- Др.др.др..

В 1985 году Башлачёв переехал в Ленинград, вступил в Рок-клуб и устроился кочегаром в легендарную котельную «Камчатка». Несмотря на признание (приз «Надежда» на V фестивале рок-клуба в 1987 году), он избегал официальной сцены, предпочитая камерные выступления. Его творчество, насыщенное образами смерти, одиночества и поиска смысла, стало мостом между бардовской песней и рок-поэзией.

Ленинград-85 — не город, а пепел, застрявший в горле истории. Встретил его ветром с Невы, что выл в трубах как осиротевший волк. Рок-клуб? Шумный вокзал, где поезда стоят, не трогаясь. А он искал тишины — той, что гуще крика. Нашел её в «Камчатке» — подземелье с котлами, где пламя лизало стены, словно язык пса, слизывающего кровь с лезвия.

Кочегар. Не работа — обряд. Лопатой швырял уголь в жерло, будто хоронил в огне прошлое: Череповец, газетные строки-удавки, самого себя. Из трубы валил дым — чернее ночи, гуще тоски. А в перерывах, на раскалённой плитке, варил не чай, а слова. Слова, от которых ржавела ложка.

«Надежда». Приз-призрак. Вручили табличку, что звенела, как кандалы. Он усмехнулся: «Надежда — это когда спички зажигаешь о собственные рёбра». Сцену большую чурался — знал, что под софитами правда выцветает, как дешёвая ткань. А в квартирниках — тесных, как гробы, — пел так, что стены трескались, выпуская наружу стоны столетий.

Гитара его не звенела — стонала. Голос — не звук, а шрам на тишине. В песнях смерть танцевала с одиночеством в обнимку, а смысл, как бродячий пёс, рыскал меж строчек. Бард? Рокер? Нет. Он был мостом через реку, что текла из былин в панк-крики. Мостом из костей и струн, где каждый шаг — над бездной.

Публика ловила каждое слово, как голодающий — крохи. Записи на кассетах — святые реликвии андеграунда. А он, в засаленной телогрейке, возвращался в котельную. Топил печь. Ждал, когда из золы выползет новый стих — обугленный, пахнущий снегом и кровью.

Потом... Потом будет ветер. Будет крыша. Будет полёт короче песни. Но это позже. А пока — Ленинград. «Камчатка». Песни, что вгрызались в реальность, как топор в лёд. И тени. Много теней. Они слушали.

«Время колокольчиков» ( Слушать)

Это не просто музыкальное произведение, а символический манифест, соединяющий личную экзистенциальную драму с коллективным историческим опытом. Её философский анализ требует погружения в контекст русской культуры, мифологии и метафизики свободы.

Символизм колоколов и колокольчиков:

Колокол в русской традиции — символ общности, «гласа Божьего» или народного единства, но у Башлачёва он заменён колокольчиками — хрупкими, индивидуальными, но свободными.

Колокола и колокольчики: Колокола у Башлачёва «сбиты и расколоты», что отражает кризис официальной идеологии и религии. Колокольчики же — это голоса поэтов, «подпольщиков», чьи сердца «звенят под рубашкой» как бубенцы на тройке, мчащейся сквозь историю.

Личное против коллективного: Колокольчик становится метафорой внутренней свободы, противостоящей внешнему давлению. Это бунт против систем, где «не отлили колокол» — символ отсутствия общего пути, но есть индивидуальная воля к движению.

Текст песни пронизан образами русской истории, где каждый виток сопровождается разрушением прошлого:

Русь языческая и христианская: Строка «рок-н-ролл — славное язычество» отсылает к дохристианским корням, где свобода ассоциируется с природной стихией.

Апокалипсис как надежда: «Быть беде» — не страх, а ожидание катарсиса.

Как в мифе о Фениксе, разрушение становится условием возрождения.

Это перекликается с идеей «русского бунта», где хаос — единственный способ обновления.

Экзистенциальный протест: поэт в эпоху застоя

Башлачёв создаёт образ лирического героя, который балансирует между жизнью и творчеством:

Искренность как сопротивление: Песня написана от лица «мы», но последняя строчка — «я люблю время колокольчиков» — возвращает индивидуальность.

Это отражение конфликта между коллективной судьбой и личным выбором.

Одиночество и миссия: Поэт сравнивает себя с «часовым всех времён», охраняющим истину в эпоху лжи. Его творчество — попытка «досказать недоговоренное», даже если это ведёт к экзистенциальному кризису.

Фольклорные архетипы и мистицизм

Башлачёв вплетает в текст архетипы русской культуры, превращая личный опыт в миф:

Юродивый и скоморох: Лирический герой напоминает юродивого, который через абсурд и боль говорит правду. Колокольчики становятся атрибутом скоморошьего действа — искусства, бросающего вызов условностям.

Языческая образность: Ссылки на «сырую метель» и «землю грязным пухом» отсылают к дохристианским погребальным обрядам, где смерть — часть природного цикла, а не конец.

Колокольчики как память: Даже после смерти Башлачёва его творчество «взрывается новыми смыслами», становясь инструментом осмысления кризисов.

«Время колокольчиков» — это голос экзистенциального сопротивления, где личная боль поэта сливается с коллективной травмой народа. Башлачёв создаёт метафизический мост между прошлым и будущим, используя фольклор как язык протеста. Его колокольчики — не просто символы, а живые сердца, бьющиеся в такт вечным вопросам: как сохранить свободу в несвободном мире? Как говорить, когда «колокола расколоты»?

Ответ Башлачёва — в самой песне: даже в тишине их звон продолжается, пока есть те, кто готов услышать.

Колокола. Да не те, что зовут на молитву — те, что сбиты, расколоты, валяются под ногами, как черепки от бутылок после драки богов. Их медный рёв захлебнулся в горле истории. А вместо них — колокольчики. Маленькие, как дробь в кармане беглеца. Каждый — голосок, что звенит под рёбрами, будто сердце привязали верёвкой к прорве и спустили вниз. Звенит, даже когда молчишь.

Это не песня — перекрёсток. Где «мы» — толпа в тулупах, что топчется у костра из икон, а «я» — искра, вырвавшаяся в ночь. «Люблю время колокольчиков» — шепчет он, а в горле — ржавчина от слов, что не выкрикнул. Коллективное? Оно — как волкодав на цепи: рычит, лает, рвётся. А колокольчик — твой. Словно пуля, выплавленная из последней монеты. Выстрелишь — и эхо будет звенеть в рёбрах у тех, кто прятал правду под подушку.

Рок-н-ролл — не музыка. Это славянская вьюга, что кружит над полем, где кости дедов смешались с гитарными струнами. Христианские крестами вонзились в языческие курганы, да так и торчат, как вилы в брюхе у земли. А Башлачёв — шаман меж ними. Босиком по углям. Поёт про апокалипсис, который не конец, а крик матери, рожающей новую боль. «Быть беде» — кивает он. И улыбается. Потому что знает: русский бунт — это когда из пепла феникса выковывают топор.

Он — не поэт. Часовой. Стоит на грани времён, где прошлое грызёт будущее, как пёс кость. В руках — не ружьё, а гитара. Струны — провода, по которым бегут голоса тех, кого сожгли, закопали, заставили молчать. Его песни — не строчки, а зарубки на столбе. Каждая — «здесь был я». «Здесь мы». «Здесь всё ещё больно».

Юродивый? Может. Ходит по Москве да Питеру, на шее — колокольчики вместо креста. Смеётся, когда надо плакать. Рвёт рубаху, показывая шрамы — те, что от слов, а не от ножа. А вокруг — скоморохи с магнитофонами вместо гусель. Записывают его крик на плёнку, чтоб потом, в глухую пору, включать под подушкой — как молитву от снайперов тишины.

И смерть у него — не конец. Это метель, что уносит его голос в степь. Там, где колокольчики вмерзают в лёд, чтобы весной — когда растает ложь — зазвенеть снова. Свобода? Она не в крике. Она — в том, чтобы слышать этот звон сквозь грохот падающих колоколов. Даже если ты последний, кто остался слушать.

Это экзистенциальный манифест, пронизанный образами свободы, бунта и метафизического поиска смысла в условиях абсурда. Рассмотрим её через призму ключевых философских категорий.

Свобода как побег из «казармы проблем»

Текст наполнен образами полёта и освобождения: «Мне будет легко улетать», «Нам нужно лететь!». Однако свобода здесь не абстрактна — это бунт против системы, выраженный через метафоры:

«Казарма проблем» — символ тоталитарного контроля, где жизнь регламентирована, а творчество подавлено. Башлачёв противопоставляет этому «банный день» — очищение через страдание и искусство.

«Ядерный принц» с «плетью на трон» — аллегория власти, основанной на угрозе разрушения. Это отсылка к ницшеанской «воле к власти», где доминирование подавляет индивидуальность.

Фраза «Все от винта!» звучит как призыв к действию, но винт здесь — не инструмент полёта, а символ рока, запускающего механизм самоуничтожения. Это напоминает идею Камю о «метафизическом бунте» — сопротивлении абсурду через осознание его неизбежности.

Экзистенциальный конфликт: жизнь и смерть

Строки «Без четверти — смерть», «Как хочется жить! Не меньше, чем спеть» отражают противоречие между жаждой жизни и тягой к саморазрушению.

Творчество как акт сопротивления: Связывание «нити в узелок» — метафора хрупкой надежды, где искусство становится единственным способом сохранить связь с реальностью. Это перекликается с идеей Сартра: «Человек обречён быть свободным», даже если свобода ведёт к гибели.

Суицидальные мотивы: «Целуя кусок трофейного льда, я молча иду к огню» — символ очищения через самоуничтожение. Здесь Башлачёв сближается с мифом о Фениксе, где смерть — условие возрождения.

Фольклорная мифология и архетипы

Башлачёв вплетает в текст архетипы русской культуры, превращая личный опыт в коллективный миф:

«Слепая орда» — образ толпы, лишённой индивидуальности, что напоминает толстовскую критику «роевого сознания».

«Выродки крыс» и «пасынки птиц» — метафора поколения, отвергнутого обществом, но стремящегося к свободе. Это отсылка к юродивым, чья «инаковость» становится формой протеста.

«Торпедный аккорд до дна» — аллюзия на народные гуляния, где веселье граничит с саморазрушением, как в обрядовых плясках.

Время и вечность: апрель как символ кризиса

«Холодный апрель. Горячие сны» — апрель здесь не календарный месяц, а состояние души. Это время перехода, когда замороженная реальность («трофейный лёд») сталкивается с огнём творчества.

Цикличность истории: Упоминание «последней весны» и «рекламного плаката» указывает на повторяемость кризисов, что перекликается с ницшеанским «вечным возвращением».

«Вирусы новых нот в крови» — метафора искусства как болезни, которая одновременно убивает и даёт силы жить. Это отражение башлачёвской эстетики, где творчество — «первородная стихия», а не ремесло.

Этический выбор: лететь или смириться

Финал песни — «А ну от винта! Все от винта!» — звучит как ультиматум. Башлачёв не даёт ответа, но ставит слушателя перед дилеммой:

Полет — риск самоуничтожения, но и шанс обрести подлинность.

Остаться — принять участь «патрона на треть», стать винтиком системы.

Это напоминает экзистенциалистский выбор: даже в безнадёжных условиях человек обязан действовать, ибо бездействие — тоже решение.

«От винта» — это гимн поколения, зажатого между тоской и свободой. Башлачёв не предлагает утешения, но превращает боль в искусство, следуя завету Ницше: «Ты должен стать тем, кто ты есть». Его песня — не побег от реальности, а способ её пересоздания через слово, где даже падение становится полётом.

Свобода здесь — не птица. Это трещина в стене казармы, куда втиснулся апрельский ветер с осколками льда на губах. «Лететь!» — кричит он, но крылья — не перья, а рваные страницы из запрещённых книг. Казарма проблем: кирпичи из цитат, колючка расписаний под током. А ты — волк в загоне, точишь клыки о стихи, что рвутся в зев, как патроны.

«Банный день» — смеётся Башлачёв. Знает: пар от веников не очистит. Это когда кожу сдираешь с костей, чтоб проверить — есть ли под ней хоть капля правды. А в углу, на ржавом гвозде, висит «ядерный принц» — король из проволоки, с короной из сирен. Его плеть — сплетенье газетных заголовков. Бьёт. Горит. А ты, как юродивый, пляшешь под свист, да так, чтоб сапоги дымились.

«Все от винта!» — это не про полёт. Винт — шрам на ладони мира. Тот, что вкручивают в небо, чтоб выжать из туч последние слёзы. Камю? Нет. Это русский бунт — не умный, не вечный. Просто кулак, разбитый в кровь о бетон абсурда.

Жизнь и смерть тут — близнецы. «Как хочется жить!» — стонет гитара. «Как хочется спеть!» — воет ветер в трубе. Между ними — нитка. Та самая, что вяжешь в узелок, пока руки дрожат от холода. Сартр? Не слышал. Знает только: если развяжется — уплывёшь в ночь, как щепка. А если затянешь туже — задохнёшься в петле из собственных вен.

Самоуничтожение? Нет. Баня. Где лёд целуешь, как любовницу, зная — растает в огне. Феникс? Нет. Это русская печь. Сгоришь — а потом выползешь из золы, обугленный, но живой. Пока не придут снова.

«Слепая орда» — не толпа. Это мы. Выродки, что носим в рёбрах колокольчики вместо сердец. Юродивые в джинсах, с магнитофонами вместо колтунов. Нас травят, как крыс. А мы смеёмся, выцарапывая стихи на стене сортира: «Пасынки птиц! Пасынки ветра!»

Апрель. Не месяц — состояние. Когда лёд в жилах трещит, как гитарная струна. «Горячие сны» — не метафора. Это когда спишь с открытыми глазами, а по щекам течёт расплавленный свинец. Вечность? Нет. Цикл: весна — ложь, зима — правда. Рекламный плакат на заборе: улыбка клоуна поверх трупов.

«Вирусы нот» — не болезнь. Это прививка. Впрыскиваешь в кровь аккорды — и они грызут тебя изнутри, как щенки кость. Больно? Да. Зато не сгниёшь заживо.

Выбор: «От винта!» — не приказ. Это крестовина. Налево — взлететь, рассыпавшись искрами над спящим городом. Направо — стать «патроном на треть», ржавым гвоздём в гробу эпохи. Башлачёв не выбирает. Он бьёт по струнам, и гитара выплёвывает ответ:

Полет — это когда падаешь, но успеваешь спеть.

Личная жизнь и трагедия

От отношений с Татьяной Авасьевой в 1986 году родился сын Иван, который умер в младенчестве. Выстрадалась песня "Ванюша"..

11-минутная баллада «Ванюша» — это не просто музыкальное произведение, а экзистенциальный манифест, где личное горе трансформируется в метафизическое осмысление свободы, смерти и творчества.

Личная трагедия как экзистенциальный прорыв

Смерть сына Ивана (1986) становится для Башлачёва точкой экзистенциального разлома. В балладе утрата перестаёт быть частным событием, превращаясь в символ хрупкости человеческого существования.

Столкновение с абсурдом: Ребёнок, чья жизнь оборвалась до начала, воплощает абсурдность бытия. Башлачёв, сталкивается с вопросом: как жить, зная о неизбежности страдания? Ответом становится творчество — бунт против молчания.

Отцовство и вечность: Утрата сына разрушает линейность времени. Ванюша остаётся в вечном «сейчас», а отец, через песню, пытается преодолеть границу между жизнью и смертью, создавая парадоксальный диалог с отсутствующим.

Метафизика свободы: между болью и трансценденцией

Свобода у Башлачёва — не политическая категория, а способ существования за пределами физических и социальных ограничений.

Свобода через страдание: Гибель сына становится актом освобождения от иллюзий. Как у Ницше: «То, что меня не убивает, делает меня сильнее». Башлачёв, переживая боль, обретает право говорить от имени всех, кто столкнулся с невозможностью примириться с утратой.

Творчество как побег из «клетки»: Кочегарская работа в «Камчатке» и квартирные концерты — метафоры сопротивления системе. В «Ванюше» свобода проявляется в отказе от общепринятых форм: 11-минутный формат нарушает каноны рока, а текст балансирует между плачем и пророчеством.

Фольклорные архетипы и мифологизация горя

Башлачёв вплетает личную трагедию в архетипический нарратив русской культуры, где смерть ребёнка — вечная тема.

Мотив «невинной жертвы»: Ванюша уподобляется юродивому или погибшему богатырю, чья смерть искупает грехи мира. Это отсылка к русской духовной традиции, где страдание обретает сакральный смысл.

Природа как участник драмы: В тексте, вероятно, присутствуют образы леса, ветра, колоколов — стихий, которые, как в народных балладах, становятся свидетелями и судьями. Это создаёт мистический контекст, где личное горе растворяется в вечном.

Противоречие между свободой и предопределённостью

Баллада сталкивает два полюса: волю к жизни и роковую неизбежность.

Судьба и Бунт: Смерть сына — это фатум, но сам Башлачёв, как герой греческой трагедии, бросает вызов судьбе через творчество.

Парадокс памяти: Ванюша мёртв, но жив в песне. Здесь звучит идея «вечного возвращения» (Ницше): трагедия повторяется в каждом исполнении, но именно это повторение даёт силу продолжать.

Искренность как форма сопротивления

Башлачёв отказывается от пафоса и клише, превращая балладу в исповедь без прикрас.

Анти-героизация: В отличие от советской традиции «героической смерти», Ванюша умирает не за идею, а просто так. Это протест против любого оправдания страдания, будь то политика или религия.

Искусство как последняя правда: В условиях цензуры (отсутствие альбомов, самиздат) Башлачёв доказывает: подлинная свобода — в способности говорить, даже если тебя не слышат. Его баллада — это крик в пустоту, который, по Кафке, «превращает пустоту в эхо».

«Ванюша» — это метафизический мост между личным адом и всеобщим опытом. Через призму смерти сына Башлачёв исследует свободу как способ существования вопреки, где творчество становится единственным бессмертием.

В этой балладе Башлачёв не оплакивает сына — он воскрешает его в слове, превращая боль в акт философского освобождения.

одиннадцать минут. Не песня — срок. Срок, за который боль из рёбер выковывает колокол. Ванюша — не имя. Это трещина в календаре, куда провалился 1986-й. Год, когда смех замерз на губах, как слюна на морозе. Ребёнок? Нет. Тень от фонаря, что машет рукой из-за черты, где рельсы времени обрываются в пустоту.

Горе здесь — не слеза. Это нож, вставленный меж позвонков истории. Башлачёв не плачет — он вынимает лезвие и пишет им по стенам котельной. Каждая строчка — попытка высечь искру из камня «почему?». Абсурд? Да. Но абсурд — это когда на вопрос «за что?» небо плюёт в лицо снегом, смешанным с пеплом.

Свобода — не право. Это побег из клетки, где вместо прутьев — даты рождения и смерти. Ванюша мёртв, но его отец живёт в щели между «было» и «будет». Кочегарка «Камчатки» — алтарь. Лопата — перо. Уголь — слова, что горят синим пламенем, оставляя на стенах копоть вензелями: «Нет смысла. Есть только смысл петь».

Он не отец. Он — мост через реку, которую нельзя перейти. На том берегу — Ванюша, вечный, как детская улыбка на выцветшей фотке. На этом — гитара, что воет в пустоту, будто зовёт волка из чащи. И Башлачёв стоит меж ними, раздираемый тишиной. Не молитва — вой. Не плач — аккорд, рвущий жилы.

Фольклор? Да. Но не тот, что в книгах. Здесь юродивый — не в веригах, а в засаленной телогрейке. Богатырь — не в доспехах, а с гитарным ремнём через плечо. Ванюша — не жертва. Он — колокольчик, который звенит в метель, заглушая рёв поездов, увозящих других отцов в никуда.

Судьба — не нить. Это петля. Башлачёв суёт в неё голову и дёргает за край. Петля рвётся. А из обрывков вяжет новую песню — колыбельную для мёртвых. «Вечное возвращение»? Нет. Это когда в каждом концерте ты хоронишь сына заново. И воскрешаешь его в хрипе «Наутилуса», в свисте плёнки, в дрожи ладоней, хлопающих в пустоту.

Он не поёт. Он хоронит. Каждое исполнение — гроб из аккордов. Ванюша внутри. Публика — похоронная процессия, что несёт этот гроб на плечах, не зная, куда положить. А потом — снова. И снова. Пока смерть не станет песней, а песня — единственным бессмертием.

Искренность? Это когда рвёшь рубаху на груди, а под ней — не тело, ночь. Ночь, где Ванюша бежит по краю крыши, смеясь. Где колокола молчат, потому что их язык вырвали. Где свобода — это не крик, а шепот: «Смотри, я летаю!» — брошенный в лицо ветру, что срывает афиши с гнилых заборов.

«Ванюша» — не баллада. Это ключ, выточенный из собственного ребра. Им Башлачёв открывает дверь туда, где боль становится светом. Где сын — не умер, а искра в глазах тех, кто слушает, затаив дыхание. Где 11 минут — вечность. Вечность, которой хватит, чтобы понять: единственное, что сильнее смерти — это три аккорда и хриплое «Э-ээй!» в кромешной тишине.

17 февраля 1988 года Башлачёв выпал из окна квартиры на 8-м этаже в Ленинграде. Официальная версия — самоубийство, связанное с творческим кризисом и депрессией. Похоронен на Ковалёвском кладбище.

При жизни он не выпустил ни одного альбома, но посмертно были изданы записи квартирников, такие как «Время колокольчиков» (1989) и «Таганский концерт» (1992). Его творчество серьезно повлияло на целое поколение не только музыкантов.

Любимой группой Башлачёва были The Doors, а кумиром — Джим Моррисон, также умерший в 27 лет.

Александр Башлачёв остаётся фигурой-загадкой: поэт, чьи тексты звучат актуально спустя десятилетия, и человек, чья жизнь оборвалась на пике творческого напряжения.

Его наследие — это голос поколения, искавшего правду в эпоху застоя.

Семнадцатое февраля. Восьмой этаж — не высота, а последний аккорд. Он шагнул не вниз — в пустоту меж «было» и «нет». Ленинград поймал его ветром, но ветер оказался каменным. Официально — самоубийство. Неофициально — побег. Побег из клетки, где воздух густел до кирпича, а гитара ржавела, как решётка на окне.

Ковалёвское кладбище. Крест — не из дерева, из струн. Под землёй не тело — магнитофонная катушка, до сих пор крутящая запись: «Эй, вы там!..» Ни альбомов, ни могильных плит. Только «Колокольчики», что звонят из щелей в асфальте, да «Таганка» — концерт для теней, где зрители давно стали прахом.

The Doors? Да. Двери. Те, что не ведут никуда. Моррисон — не кумир. Близнец. Двадцать семь свечей — не возраст, срок. Срок, за который можно сгореть, оставив после себя не пепел — зияние. Как пролом в стене, куда дует всеми ветрами эпохи.

Он не умер. Он выпал из времени, как монета из дырявого кармана. Поэт? Призрак. Чей голос до сих пор скребётся в подъездах, выцарапывая на штукатурке: «Я вернусь…» Возвращается — в хрипе мальчишек с гитарами, в войне струн против тишины, в хлопке дверцы «камчатки», где до сих пор тлеет уголёк из его последней сигареты.

Загадка? Нет. Просто человек, который носил город в рёбрах, а в горле — колокол. Человек, чья смерть — не точка. Многоточие. Три звёздочки, прошитые ниткой железнодорожных путей, уходящих в ту самую метель, где до сих пор бредёт Ванюша, смеясь.

Его наследие — не пластинки. Это трещина. Трещина в броне эпохи, из которой до сих пор сочится свет. Свет, похожий на голос, который нельзя запереть в датах. Он — там, где мальчишка в подворотне бьёт по струнам, не зная, зачем. Там, где поезд в ночи гудит в тон его последнему «Э-ээй!». Там, где правда не в словах — в паузах между ними. Вдыхаешь — и чувствуешь вкус золы.

Для незарегистрированных пользователей. Больше разборов в телеге.

Комментарии

Про Башлачёва даже Летов пел. Тоже давно ушедший.

Ага, в песне Свобода:

Как и что обрёл обнял летящий Башлачев!

А кто автор текста, очень красиво написано?

К сожалению, творчество Летова прошло мимо меня (хотя может быть еще не поздно) . Не могу сказать ничего про его песни

Рекомендую послушать альбом "Долгая счастливая жизнь". Тяжёлый такой, полновесный, но мне помогает при плохом настроении. :)

Планирую про Янку написать в ближайшее время. А там может быть и.

Дягилева? Ждём. Прочту с интересом. Совсем мало про неё знаю.

Ага. Пересекался с ней, понятия не имея, кто она и что..

Фигасе. Круто. Я только с минами и дронами пересекался.

Если серьёзно, про Янку я только из первого "Брата" знаю, да из статьи в педивикии про Летова, уже после его смерти.

ну у меня специфика деятельности была такая.. с кем я только не пересекался..

Насколько я знаю, он автор всех текстов своих песен.

Безусловно.

Никогда не слышал, чтобы он пел чужие песни.

Ну, что вы. Пел и ещё как: альбом "Инструкция по выживанию" все песни группы Инструкции по выживанию. Пел и Черного Лукича и Чернозем. Есть альбом советских каверов Звездопад. В проекте Коммунизм сплошь все подряд. Но, у него такое свойство, если спел , то считай забрал себе, лучше него уже невозможно сделать. Чего стоит песня Туман из альбома Хроника пикирующего бомбардировщика или Песня красноармейца...

Так так... тут у меня пробелы..

Спасибо. очень ценно

Когда нибудь и про Пашу - техника так напишут. Выразил боль и отчаяние лишнего поколения в своем пронзительном творчестве до последнего вздоха израненной души.

израненная откокаиненная и отгероиненная душа.

На героине люди делали шедевры. Сжигая себя .

Эта израненная душа на нем же понаделал говна.

только водка..и сигареты "Прима". 85 год какие вещества? Своей дури хватает.

мы про персонажа пашку-техника развили тему)

А.

вы будете смеяться и не верить, но в 81-м фраза "у вас есть план, мистер Фикс?" вызывала вполне ощутимое оживление, особенно среди студентов с югов, где-нить Краснодар-Ростов.

Мой студент мне подробно рассказывал, как наркомы его собирают, бегая голыми по полям.

Думаю, на камчатке это все было в ходу. Странно было бы, если нет.

Вы будете смеяться, и не верить, но я вырос там, где стакан стоил 5 рублей, а в Москве почти 200, так что были знакомые, что закончили свой путь преждевременно. Но меня эта чаша миновала.

Но Башлачев то тут при чем?

Своей дури хватало. Да и при его болезнях это было сильно не очень хорошо.

вам же написали:

и в самом деле, при чем?

госпожа Левшакова (по маме, кстати - Линник; вот так ему с -никами повезло - то Майданик, то Линник...):

- вот что писал про нее Липницкий: "...Короче говоря, после приезда Ирины стиль работы резко изменился, она потеряла ритмичность, ребята стали куда позже вставать и музицировать в основном ночью… Это влияние Ирины Левшаковой. Она же приехала не с пустыми руками ко мне в студию…"

- а вот что она извините, написала по поводу смерти Башлачева: "...И он просто хотел уйти туда, он верил, что смерть — это освобождение, что бренное тело — это броня. Он хотел освободиться, он верил, что его кто-то ждёт. Он хотел снять с себя эту броню...."

Когда под наркотой тебе такое в уши льют - наверное, вполне можно поверить. А она, я думаю - лила.

PS

Вспоминает Митя Шагин: "...Слава Богу, я ни разу не был у нее в Комарово... Но я лично слышал, как она при всех хвасталась, что подсадила Башлачева на курение анаши. Неспроста у него перед самоубийством была страшная депрессуха..."

вот здесь, например, есть про Чистякова (стр 4- 6), которое почему-то оказалось в основном про нее.

Ну если вы в теме.

Посмотрите его концерт в МЭИ.

Он петь уже не хотел, его почти заставили.

поет "От винта". На словах "так хочется жить..." он дергает плечом....это признак вранья..

он уже все решил заранее.

это не было спонтанное решение.

почитайте про Линник - я там дал ссылку.

Думаю, это - основная причина.

+1

+1

Судя по всему, нас немного.

сего персонажа не знаю. и вот сижу и думаю - надо ли мне с утра к творчеству начать приобщацо или потом будет как обычно - как бы сие творчество развидеть и разслышать.

да, с эпохой у нас кабздец, есть ли вообще современники кто это в творчестве излагает, эпохальный так сказать надрыв? ну типа "перемен требуют наши сердца (а не кокса с анашой и сумочкой прадо)..."?

Не надо к этому приобщаться. Истерическая личность, интересно, кто были его родители и как его воспитывали. Плюс, видимо, наследственная тяга к наркотическим веществам. Умные Троицкие, Макаревичи и прочие в голову не брали, жилы не рвали, но рубили бабло.

творчество это когда душа просит. а когда вы сидите и думаете какую бы песню написать чтоб побольше за нее денег дали, выдавливаете из себя так сказать топ-проект, это уже нифига не творчество. это вон как у макаревича. душа макаревича сейчас таки в израиле вроде, в "стране которая не воюет с соседями"?

как сказать...

Есть такая фраза в одной старой песне:

Всего два выхода для честных ребят:

Схватить автомат и убивать всех подряд.

Или покончить с собой,

Если всерьез воспринимать этот мир.

Так вот, все пассионарии сейчас на СВО. Тоже своего рода музыканты. Меняют мир.

Они принесут нам новые песни. Новые фильмы. Но потом.

Хорошая песня - Харакири. А ваш ник, случайно не от Чёрного Лукича?

отчасти. Нельзя, выбирая ник Лукич, не помнить про Черного Лукича.

Poems, no less!

Poems, everybody!

The laddie reckons himself a poet!

"Money, get back

I'm all right, Jack

Keep your hands off my stack.

New car, caviar, four-star daydream.

Think I'll buy me a football team."

Absolute rubbish, laddie!(c)

Что-то трансцендентности и экзистенциальности в статейке многовато. Будь проще, и народ к тебе потянется.

Не надо ко мне тянуться!

Он из окна квартиры Левшаковой выбросился. Которая потом сторчалась до потери облика человеческого. Её еще в криминальной хронике показывали с плантацией конопли. "Ну оставьте хоть чуть чуть! Бывают же люди до чужого добра жадные"

Чистяков её еще резал. Потом его в сумасшедший дом закрыли. Нескучная компания.

Время колокольчиков. Кумиры и поводыри поколения.

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Ну бывают, что ж теперь..

Чисто из любопытства. Ибо беглый просмотр просторов инета говорит иное:

У Александра Башлачёва было двое детей:

Гражданской женой Башлачёва была Анастасия Рахлина (28 мая 1965 — 2 июня 2018), дочь режиссёра Рафаила Рахлина, теле- и радиоведущая (НТВ, SNC). За несколько лет до смерти по благословению архиепископа Феофилакта приняла монашеский постриг с именем Иулиания

вот этот Майданик его и сгубил.

За 4 года.

Троицкий ему устроил встречу с Градским...

Тот какой-то отдел по работе с молодежью возглавлял.

Тот ему выдал: - играть на гитаре, как я, ты не умеешь, петь, как я, ты не умеешь, зачем я тебе помогать буду?.

Вот что его сильно подкосило.

Так он правда петь не умел. Вообще. Его исполнение - это ужас ужасный, темп очень быстрый, половину слов не разобрать, а что-то осмыслить вообще невозможно. С таким темпом можно "опа-шина-опа-опа-шина-на" петь, а не философские вирши. Да и смысл, откровенно говоря, тухленький. Очередной либеральный шататель устоев и любитель рок-н-ролла. Кстати, а почему он признается в любви к такому изначально примитивному жанру, как рок-н-ролл, это же по сути "На-на" 50-х? Не потому ли, что слов там он все равно не понимает, для него главное - это "запад" и "музыка свободы и протеста"?

Значит, это просто не ваше. Удивительно, что вы вообще читали.

А по мне так и "Битлз"- та же "На-на".

Каждому- свое.

Ну не мое. Ну так он и объективно был мало кому интересен. Вообще спасибо за публикацию, раньше я "Время колокольчиков" по-другому воспринимал. Теперь я понял еще одну причину, почему он из окна вышел. Просто лучший друг Костя в религию ударился и внезапно возникли "идеологические противоречия" там, где раньше было полное взаимопонимание. Да и зависть банальная - друзья стадионы собирают и в деньгах купаются, а он по-прежнему по квартирникам "чинарики стреляет". Какой-нибудь бред вроде "Старика Козлодоева", "Лучшая рыба - это колбаса" или "Сидит сантехник на крыше" каждая собака знает, а он, такой красивый, нахрен никому не упал.

ну вы хотя бы пытались понять.

Русский, так называемый, рок, это не про петь, это про драйв и стихи...

Особое внимание к текстам..

да ни хрена. Не настолько же рн был идиот, чтобы самому это не понимать?

И мнение Градского - "человека из системы" - его должно было очень мало волновать в плане оценки собственной значимости.

Вот Майданик - это да: надул ему в уши, какой он хрустальный и распрекрасный, и что вот это все что у вас там выше написано.

Человек поверил в собственное величие и в то, что его стихи, сочиненные в минуты депрессии - последняя правда жизни, вселенной и всего-всего.

И поскольку он великий, то надо соответствовать.

И вышел из окна.

Что характерно, Моррисона и Кобейна, видимо, на том же ловили.

Как это у пинков: You were caught on the crossfire of childhood and stardom..

Страницы