Любопытный материал по истории развития отечественной промышленности нарыл на просторах этого вашего электрического интернета. Опубликовано было ещё в 2017 году, но на АШ ранее не видел.

Изложено, на мой взгляд, довольно взвешенно, поэтому уверен, что будет интересно и фракции "засоветчиков", и фракции "хрустобулочников".

----------------------------------------

Насколько верно представление о дореволюционной России как о промышленно неразвитой стране? Какие из достижений науки и техники царской России «присвоены» большевиками? Какой была экономическая политика императора Николая II? Об этом наша беседа с Дмитрием Леонидовичем Сапрыкиным – руководителем Центра исследований научно-образовательной политики Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова Российской академии наук, историком науки и образования, инновационным предпринимателем.

Путиловский завод

Ориентиры развития – в прошлом. Но в каком?

– Дмитрий Леонидович, обращаюсь к вам как авторитетному исследователю истории науки и техники, прежде всего – российской, который сам имеет опыт реализации промышленных проектов. После грандиозного спада 1990-х годов ситуация стала меняться, уже много лет говорят об «инновациях», а теперь и об «импортозамещении», возрождении отечественного производства. Оптимисты надеются на грядущий рост, говорят, что Россия в начале нового пути. Но куда должен вести этот путь? Какие цели ставит перед собой страна, чтобы в очередной раз не зайти в тупик?

– Наша страна последние лет 40 находится в состоянии упадка образования, науки, промышленности – точнее сказать, находилась; это не первый раз, когда упадок сменяется подъемом, и я надеюсь, что ситуация переломится, – уже переломилась. Сейчас действительно много говорят о необходимости восстанавливать образование, технологии, науку, промышленность, которые после развала 1990-х годов мало кому были нужны. Понятно, с нуля трудно что-либо создавать, поэтому люди пытаются найти ориентиры в прошлом.

Для очень многих таким прошлым, по которому собираются строить будущее, является советский период. Вспоминают про индустриализацию, про великую советскую науку, про успехи СССР в разных отраслях промышленности, образования, науки. Типичный представитель таких взглядов – нобелевский лауреат академик Российской академии наук Жорес Алферов.

– На первый взгляд это не лишено оснований: действительно, в СССР и космос осваивали, и образование создали, которое американцы считали лучшим в мире, и еще много чего было…

– Советский период, конечно, свои достижения имел, но он и многие проблемы создал, которые до сих пор не преодолены и во многом являются причиной нынешнего состояния нашего государства. Наша история началась не 100 лет назад, в 1917 году, она – гораздо глубже, значительнее. Мы тоже «стоим на плечах гигантов», это надо понимать и постоянно помнить.

Русской инженерной школе как минимум 300 лет, и всё это время она остается одной из сильнейших в мире. Еще при Петре I была создана Школа математических и навигацких наук, из которой впоследствии выросли лучшие военно-инженерные учебные заведения России. Вдова первого российского императора Екатерина I, исполняя волю венценосного супруга, основала Императорскую Академию наук, которая в XVIII веке стала одним из центров мировой научной мысли. В это время в Соединенных Штатах Америки ничего подобного не было. И даже в такой стране, как Англия, инженерное образование было менее организованным. Об этом свидетельствовал в своих книгах великий ученый и инженер Степан Тимошенко, по сути создатель американской школы прикладной механики. Утверждая превосходство русской инженерной школы над американской, он знал, о чем говорил: получив инженерное образование в Российской империи и став здесь знаменитым ученым, Степан Прокопьевич после революции был вынужден эмигрировать в Европу, а потом в Америку, где своим трудом и талантом снискал огромный авторитет – и как ученый, и как инженер-практик, и как организатор инженерного образования, ученики которого занимают кафедры в лучших университетах мира.

Мы стоим на плечах гигантов

– Но ведь считается, что Российская империя была отсталой страной в области промышленности.

– Стоит посмотреть на историю русской промышленности без идеологических шор. Великая держава не может долго развиваться экономически, осваивать территорию и выдерживать тяжелейшие войны без мощной промышленности. Это всё сказки, что можно выехать на голом энтузиазме или на импорте техники и технологий.

В Российской империи уже в XVIII веке существовала серьезная военная промышленность в трех центрах: Тула, Сестрорецк, Ижевск. В том же столетии была создана горная и металлургическая промышленность – на Урале в основном. Тогда сложились три старейших русских промышленных района – центральный с Москвой, северо-западный с Санкт-Петербургом и уральский. В XVIII и начале XIX века были созданы грандиозные водные системы – Тихвинская, Вышневолоцкая, Мариинская, построены тракты, связавшие страну в единое экономическое пространство. В целом на рубеже XVIII и XIX веков промышленность трех стран-лидеров – России, Франции и Англии – была сопоставима по масштабам, что, кстати, проявилось и во время Наполеоновских войн. И в первой половине XIX века русская промышленность продолжала расти. В это время были созданы мощные текстильная и пищевая промышленность, начали развиваться машиностроение и паровое кораблестроение.

Но вплоть до последнего десятилетия XIX века британская, французская, а потом и немецкая и американская промышленность росли быстрее. Одной из главных причин этого было создание грандиозных колониальных империй (прежде всего Британской), разорение и подчинение Западом огромных экономик Индии и Китая, раздел «испанского наследства». Другой причиной был технологический переход. В частности, в XIX веке промышленность стран Запада перешла с дров на каменный уголь. У России в XIX веке не было ни колоний, ни угля. Серьезная добыча каменного угля в России началась в последнее десятилетие XIX века с созданием так называемого горно-промышленного района юга России – Донбасса.

Чтобы угольная и металлургическая промышленность юга России стала быстро развиваться, Российская империя должна была много чего сделать. Во-первых, надо было решить политические проблемы, выиграть кровопролитные русско-турецкие войны, построить города и порты Новороссии – Одессу, Николаев, Екатеринослав. Потом по воле Николая I и Александра II русские инженеры во главе с великим Павлом Петровичем Мельниковым должны были проложить сеть железных дорог. И только тогда новый, четвертый промышленный район России – Донбасс – дополнил прежние.

– Порой можно услышать, что сами по себе мы ничего не сделали бы в Донбассе без англичан, в частности без промышленника Джона Юза – основателя Донецка.

– Да, в угольные и металлургические предприятия юга России вкладывались и англичане, в частности Джон Юз, и французы с бельгийцами. Но в них участвовали и русские промышленники, представлявшие русские купеческие роды, некоторые из которых развивались столетиями. Совершенно неверно утверждать, что русская промышленность создана иностранцами. Как я сказал, горно-промышленный район юга России возник в результате целенаправленной политики Российской империи на протяжении десятилетий. Это общее положение: для того чтобы какая-то промышленность появилась, необходимо создать определенную инфраструктуру, которая требует колоссальных затрат, времени и усилий. В России с ее огромными территориями и разнородным населением это сделать не мог никто, кроме империи. Поэтому считать, что промышленность на юге России возникла сама собой, по воле англичан, – глупо.

Немцы съехались на родину возрождать страну. А русские – вернутся?

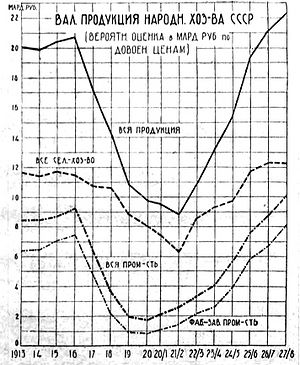

Сводные данные ВСНХ СССР о производстве отраслей промышленности СССР по сравнению с 1912 г. 1925 г. Видно, что, несмотря на быстрое восстановление, в 1925 году промышленность СССР еще сильно уступала довоенной. Интересно, что в 1925 году большевики сравнивали свои достижения не с 1916-м и даже не с 1913-м, а с 1912 годом. Дело в том, что между 1912 и 1916 годами, например, русское машиностроение, химическая и электротехническая промышленность выросли более чем в два раза

– Получается, весь XIX век Россия, так сказать, собиралась с силами, чтобы совершить рывок. Или некоторая медлительность развития объясняется тем, что ресурсов особых не было, а появились, когда кто-то пришел на помощь?

– Вспомним такой вроде бы провал, как Крымская война (которая на самом деле была мировой войной). Доля Российской империи в мировой экономике в то время составляла примерно 6–7%, а противостояла она Британской империи, которая подчинила себе примерно четверть мирового населения и создавала примерно четверть мирового валового продукта. Это была гигантская мировая империя, над которой, как говорили, солнце не заходило. Союзниками Британии в войне против России были еще две огромные империи – Французская и Османская, все вместе они составляли больше 40% мировой экономики. Так что это был поединок Давида и Голиафа, а не демонстрация российской отсталости. И антирусская коалиция свою задачу полного сокрушения мощи Российской империи и ее колонизации в той войне не выполнила. В этом был смысл героической обороны Севастополя.

Первый подъем русского машиностроения наметился именно во время Крымской войны

Во всяком случае Крымская война показала, что у нас есть потенциал противостоять таким мощным странам и в техническом отношении. Кстати, и первый подъем русского машиностроения наметился именно во время той войны. В это время морские инженеры Николай Иванович Путилов и Иван Алексеевич Шестаков по поручению великого князя Константина Николаевича Романова за одну зиму построили целый флот паровых канонерских лодок, не допустив высадку британско-французского десанта у Санкт-Петербурга. А горный инженер Павел Матвеевич Обухов под покровительством другого великого князя, Михаила Николаевича, начал создавать русское производство стальных орудий.

– Но к концу XIX века лидерами в технологиях и промышленности были уже не французы и англичане, а немцы. Может быть, есть чему у них поучиться?

– Да. Примерно с 60-х годов XIX века, после объединения Германии, в этой стране начался грандиозный рост науки и промышленности. Кстати, в начале этого рывка Германия находилась примерно в том положении, что и современная нам Россия. Как и немцы в XIX веке, сейчас многие русские ученые, инженеры, предприниматели распылены по всему миру, среди них много высокообразованных, талантливых людей. В середине XIX века в Германии в создавшихся условиях немецкие инженеры и предприниматели не смогли найти возможности работать по специальности, зато нашли ее за рубежом – кто в Америке, кто в Англии, кто в России… А в конце 1860-х годов после возрождения Германской империи эти люди стали работать на свою страну, и она быстро вышла в мировые лидеры в области промышленности. Экономика Российской Федерации сейчас составляет 1,5–2% мировой, но представьте себе, что государство сумеет создать условия для возвращения энергичных одаренных людей, которые своими знаниями и талантом будут способствовать развитию российских предприятий и научных учреждений. Как вырастет тогда доля России в мировой экономике, как увеличится ее значение? В Германии XIX века произошло нечто подобное. На свою родину вернулись немцы, успешно трудившиеся во многих странах мира. В то же время имперское правительство стало вкладывать большие средства в развитие инженерного и естественнонаучного образования. Тогда и произошел значительный скачок в развитии. К концу века Германия доминировала в науке и технике.

Крупнейшей экономикой мира в то время по-прежнему оставалась британская, но она начала отставать в технологическом плане.

Сталин шел вслед за царем

Самый длинный в Российской империи железнодорожный мост из 26 пролётов, проложенный через реку Аму-Дарью близ г. Чарджуя (ныне Туркменабад). Фото: С.М. Прокудин-Горский. 1911 г.

– А как шло развитие в России?

– К началу царствования Николая II у нас была развитая текстильная промышленность и пищевая, в частности сахарная, развитие этих отраслей шло поступательно на протяжении всего столетия. Уже при Александре II развернулось крупное железнодорожное строительство и было построено несколько мощных машиностроительных, сталелитейных и военных предприятий, среди них Путиловский и Обуховский, Коломенский и Сормовский заводы, верфи Санкт-Петербурга. Но колоссальный скачок в области промышленности был сделан именно в царствование Николая II. В начале царствования был построен великий Сибирский путь – Транссиб, до сих пор являющийся транспортным хребтом страны. Тогда же было закончено создание горно-промышленного района юга России с его огромными металлургическими, угольными, машиностроительными, химическими предприятиями. Потом было несколько лет кризиса, связанного с неудачной японской войной и революцией 1905 года. Но с 1907–1908 годов начался новый беспрецедентный подъем промышленности, продолжавшийся ровно до февраля 1917 года. В это время активно стали развиваться именно высокотехнологичные отрасли: еще больше выросло машиностроение, была создана электротехническая, химическая, промышленность, приборостроение, совершен грандиозный скачок в области кораблестроения. Перед войной бурно развивалось и производство предметов для частного потребления – текстильная, пищевая, строительная промышленность. Эти отрасли пострадали во время войны. Но военные заказы еще больше подтолкнули рост самых наукоемких отраслей – машиностроения, электротехнической и химической промышленности. Во время войны сформировались и новые крупные отрасли – радиотехническая и оптическая промышленность, точное станкостроение, авиастроение.

Вообще по числу созданных крупных промышленных предприятий обрабатывающей промышленности эпоха Николая II существенно превзошла все другие, включая и сталинскую индустриализацию. К началу Первой мировой войны в России было больше 400 гигантских предприятий обрабатывающей промышленности с числом рабочих на каждом больше 1000. В Германии и в Великобритании таких больших заводов было примерно столько же, а в США – около 600. Во Франции аналогичных предприятий было примерно 150, в других развитых странах – Италии, Японии, Австро-Венгрии – около 100.

Русская промышленность занимала четвертое место в мире, уступая американской, британской и германской, но заметно опережая французскую. Интересно, что по крупной обрабатывающей промышленности Россия была на уровне Англии и Германии, а вот в добывающей промышленности – по добыче угля, выплавке чугуна, числу шахт и домен – только на уровне Франции. То есть Российская империя вовсе не была «сырьевой» державой, скорее наоборот – «обрабатывающей».

– Чаще всего приводят другие данные: Россию ставят на 5-е место, причем со значительным отставанием от Франции.

– Такое понимание уровня развития промышленности Российской империи базируется на пропагандистских публикациях советской статистики, в которых утверждалось, что СССР в 1926–1927 годы восстановил уровень промышленного производства 1913 года, а затем развивался колоссальными, невиданными никогда и нигде в истории темпами. Лига Наций в 1930–1940-е годы приняла советские статистические выкладки за чистую монету и, взяв их за базу, вычислила, что российская промышленность в 1913 году составляла примерно 5% от мировой. В 70–80-е годы прошлого века рядом исследователей, в частности крупнейшим европейским экономистом и историком экономики Паулем Байрохом, эти оценки были подвергнуты пересмотру. Было показано, что советские статистические данные и базировавшиеся на них расчеты экспертов Лиги Наций некорректны, они сильно завышают темпы роста экономики Советского Союза и занижают роль Российской империи в мировой промышленности. Оценки Байроха и других экономистов показывают, что Россия была действительно четвертой промышленной державой мира, ее доля в мировой промышленности в начале ХХ века составляла 8–9%.

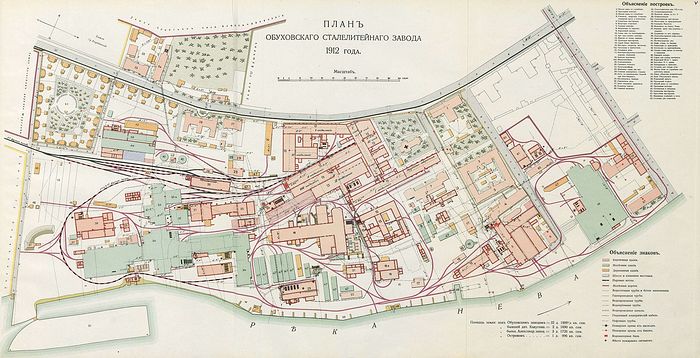

План Обуховского завода в Санкт-Петербурге. 1912 г.

– Выходит, еще долго после бесчеловечной казни императора Николая II советская власть боролась с ним, точнее – с тем, что он сделал для России. Государь превратил нашу страну в одно из самых развитых государств мира, а большевики изо всех сил старались его оболгать и приписать заслуги императора себе. Чувствуется какое-то соревнование с теми законами, по которым развивалось мощное государство, разрушенное Лениным и его соратниками.

– Сначала Сталин делал всё ровно так, как учили критики царской власти. Он всеми силами развивал добывающие отрасли промышленности вместо обрабатывающих, потому что царя упрекали в возникновении «топливного» и «чугунного голода». К примеру, Сталин вместо договора с Францией заключил договор с Германией. И получил 1941 год. А в 1941 году Иосиф Виссарионович надел френч, как у Николая II, объявил себя Верховным главнокомандующим, потом восстановил погоны и пропагандистскую риторику времен войны (при Николае II ее называли Великой или Отечественной, а при большевиках она стала Первой мировой или империалистической) – сознательно или бессознательно копируя даже внешние формы убиенного императора… Как бы де-факто советский вождь признал, что Николай II всё делал правильно.

Америка – сырьевой придаток России?

– Для российской промышленности эпохи императора Николая II характерны какие-то особенности развития?

– В некотором смысле промышленность Российской империи была полной противоположностью промышленности позднего СССР и особенно Российской Федерации. О современной экономике нашей страны мы часто говорим с определенной долей презрения как о сырьевом придатке Запада, и это совершенно верно: сегодня обрабатывающие отрасли промышленности России серьезно отстают от добывающих. Эта ситуация сложилась не сейчас. Действительно, многие обрабатывающие отрасли пришли в упадок в 90-е годы прошлого века, но перекос возник еще в Советском Союзе, причем даже не в брежневские годы, а в годы сталинской «индустриализации». Поздняя советская экономика отличалась преобладанием топливно-энергетического комплекса и добывающих отраслей над обрабатывающими, наукоемкими. Другой диспропорцией советской экономики было преобладание военной и тяжелой промышленности над отраслями, работающими на частное потребление и открытый рынок, – производством жилья, одежды и обуви, пищевой промышленности.

А вот в Российской империи всё было строго наоборот: обрабатывающая промышленность была гораздо более развита, чем добывающая, чем первичная переработка. При этом удельный вес отраслей, продукция которых направлялась на непосредственное потребление населением, был несколько выше, чем удельный вес тяжелой индустрии. Слабым местом российской экономики были именно добывающие отрасли – прежде всего именно угольная промышленность, а также черная металлургия. Зато по обрабатывающим предприятиям Россия была на уровне Германии и Великобритании, по крайней мере по их числу и масштабам. При этом Россия ввозила очень много сырья, не только уголь из Англии и чугун из Германии, но и хлопок-сырец из Америки. Что же, скажете, что Америка, Англия и Германия были сырьевыми придатками царской России?

– Думаю, такую явную глупость всё-таки никто утверждать не станет. Мировая экономика, по-моему, – это сообщество, разделение функций; это сотрудничество, пусть и не без конкуренции.

Власти царской России обвиняют чаще всего в том, что они, как говорится, пустили развитие страны на самотёк. Погнались за выжиманием прибыли, наплодили текстильных фабричек и прочих подразделений легкой промышленности – некоторое пренебрежение даже в советском названии чувствуется. И только советская власть бросила все силы на основу основ народного хозяйства – добывающую промышленность, энергетику, тяжелое машиностроение.

– На самом деле в России отрасли промышленности развивались параллельно. Конечно, люди понимали, что нужны и уголь, и металл… Если говорить о машиностроении, кораблестроении, электротехнической и химической промышленности, то, как я сказал, они сложились при Николае II, в основном – в последние десятилетия перед революцией. При этом от развития добывающих отраслей тоже никто не отказывался. Мы говорили об освоении Донбасса как одной из составляющих целенаправленной политики империи на протяжении десятилетий. Перед Первой мировой войной было начато и освоение Кузбасса. И потом большевики шли по пути, намеченному императором Николаем II, – даже не намеченному, а проложенному государем. Какие богатства там лежат под землей, давно было известно, но ведь туда же надо было добраться; значит, чтобы осваивать природные богатства Сибири, надо было сначала проложить Транссибирскую магистраль. Так же происходило и в области энергетики. То есть все понимали, что надо опираться на собственные «естественные богатства России», избавляться от импорта иностранного сырья, будь то уголь, чугун и цветные металлы, натуральный каучук или хлопок-сырец. Но еще раз повторю: обрабатывающая промышленность развивалась гораздо быстрее добывающей.

Развитие промышленности царь считал личным делом

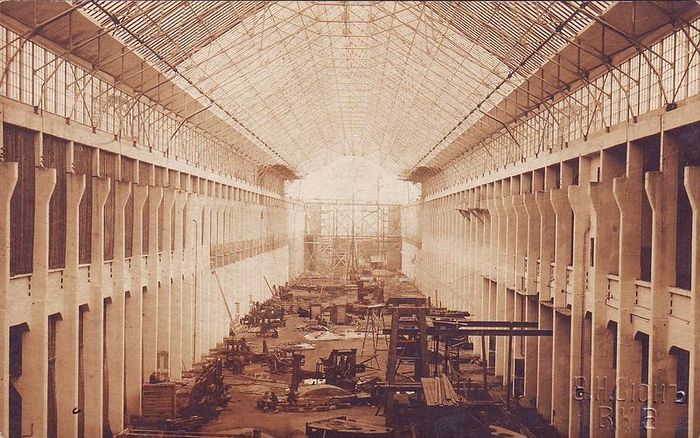

Строительство завода «Электросила» в Харькове – флагмана электромашиностроения СССР. 1915 г.

– Мы то и дело упоминаем императора Николая II как, используя нынешний термин, высокопоставленного куратора промышленного развития России. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Леонидович, какова всё-таки личная роль государя в том расцвете науки и техники, который наблюдался в период его царствования? Может быть, просто вокруг него в то время собрались такие гениальные работники, мощные специалисты, а сам он в процессе участия не принимал?

– Роль императора Николая II в развитии промышленности России больше, чем роль предыдущих государей, уж не говоря о советских вождях. Из тех 400 крупных обрабатывающих заводов, работавших в 1913 году, примерно половина построена в царствование Николая II. Больше того, тогда в России были созданы несколько абсолютно новых отраслей: электротехника, радиотехника, приборостроение, химическая промышленность, авиастроение… Этот скачок даже трудно с чем-то сравнить – ни при Александре II, ни при Николае I такого не было. Для сравнения: в годы сталинской индустриализации – знаменитых первых пятилеток – было построено всего около 1500 объектов. Но из них только примерно 60–70 были по-настоящему крупными, и на них уходило больше половины капитальных инвестиций. Причем только некоторые из них – в частности тракторные и автомобильные заводы, построенные по американской лицензии: – «Уралмаш» и «Уралвагонзавод»; два огромных текстильных комбината в Средней Азии – относились к обрабатывающей промышленности.

Большинство грандиозных сталинских строек – это электростанции или предприятия черной металлургии и угледобывающей промышленности. Недаром главный герой сталинской индустриализации – шахтер Стаханов. Обрабатывающая промышленность, существовавшая к 1941 году: в частности машиностроение, кораблестроение, химическая, электротехническая, военная промышленность, – была в основном построена при царях, прежде всего при Николае II. Так что Великую Отечественную мы выиграли во многом благодаря царским заводам. Хотя Сталин смог успешно эвакуировать их за Урал и быстро наладить там выпуск продукции. В целом при Сталине в 1930-е годы обрабатывающие отрасли развивались существенно медленнее, чем при царе. А настоящий рост в СССР начался только после Великой Отечественной.

– Был какой-то личный интерес государя к этой сфере деятельности?

– Ну, во-первых, Николай II был, что называется, глубоко в этой теме. Он ведь как государственный деятель начал со строительства Транссиба: Александр III поставил его председателем комитета по строительству этой железнодорожной магистрали, и будущий «Хозяин земли Русской» познавал науку управления именно в ходе реализации этого «мегапроекта». Как свидетельствовал, например, Игорь Иванович Сикорский, Николай II любил технику и хорошо разбирался в ней. Игорь Иванович писал в воспоминаниях по поводу своих личных встреч с Николаем II: «Император был среди очень немногих людей, которые не задают вопросов без того, чтобы они были корректны и осмысленны. Все его расспросы были разумны и здравы с инженерной точки зрения».

Впрочем, техническое образование характерно для многих членов Дома Романовых. Николай I вообще называл себя «инженером на троне». Его сыновья Константин Николаевич и Михаил Николаевич были инженерами: один служил во флоте, другой – в артиллерии. И вообще чуть не половина Романовых – военные и морские инженеры по образованию.

Император Николай II со свитой и авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский после осмотра первого в мире многомоторного пассажирского самолета «Гранд». Июль 1913 г.

Николай II имел прекрасное инженерное и военно-техническое образование, а также естественнонаучное. Конечно, он серьезно изучал и экономику, право, историю – то есть получил те знания, что нужны для управления государством, – и был человеком с широким кругозором.

Свою стратегию в отношении развития промышленности Николай II выдерживал последовательно. Взять, например, знаменитую резолюцию царя, вынесенную им в апреле 1912 года после обсуждения Особым совещанием и Советом министров вопроса о необходимых мерах по развитию высшего образования. На заключении император Николай II начертал: «Я считаю, что Россия нуждается в открытии высших специальных заведений, а еще больше в средних технических и сельскохозяйственных школах, но что с нее вполне достаточно существующих университетов». Над этим издевались, утверждали, что император не хочет развивать высшее образование, а ведь слова-то царские о другом: Николай II считал, что нужно готовить больше специалистов для промышленности и сельского хозяйства. И большие кораблестроительные программы 1907–1914 годов, давшие толчок развитию высоких технологий, и «Столыпинский курс», важнейшей частью которого было развитие народного образования, сельскохозяйственной науки и сельхозмашиностроения, состоялись только благодаря последовательной личной поддержке государя, во многих случаях – вопреки позиции Государственной Думы и большой части элиты.

Индустриализация: достижение революции – или «проедание» царских запасов?

Здание «Электрозавода» в Москве – это построенная в 1914 году резиновая фабрика

– Эта резолюция не открыла нового направления в российском образовании, а лишь подтвердила государственное внимание к развитию специального и технического образования. Об этом свидетельствует открытие под Вологдой одного из сельскохозяйственных вузов в 1911 году, его назвали Молочным институтом, он готовил специалистов для маслоделия и животноводства. Вуз и сейчас существует, это теперь – Молочно-хозяйственная академия имени Н.В. Верещагина. Разве не доказательство, что позиция государя императора была совершенно правильной, продуманной и дальновидной?

– Благодаря реформам Николая II в области среднего образования и открытию большого числа новых инженерных вузов на рубеже веков Российская империя между 1907 и 1914 годами (вместе с США) стала мировым лидером в области технического образования, заметно обойдя Германию. В первые годы царствования Николая II было создано много новых инженерных вузов, а старые были расширены; соответственно, где-то после 1907 года пошли выпуски прекрасно подготовленных инженеров, техников.

Простой пример. Мы сейчас привыкли, что Россия – нефтяная сверхдержава, но в конце XIX века крупная нефтяная промышленность была только в России и в США, из нефти делали в основном керосин. Благодаря русским инженерам стало широко использоваться нефтяное топливо, а затем возникла новая отрасль – нефтехимия. Выработка продуктов нефтепереработки была последним словом техники на тот момент. В начале XX века русскими учеными было разработано больше сотни нефтепродуктов, в том числе все основные виды смазочных масел, которые стали одной из важнейших статей экспорта из Российской империи. Немецкая химическая промышленность тогда нефтехимией не занималась, в Америке делались только первые шаги в этом направлении.

График Госплана, показывающий, что катастрофическое падение промышленности началось точно с февраля 1917 года. М.: Изд-во «Плановое хозяйство», 1930. 3-е изд. С. 14

– А нам до сих пор говорят, что Россия только зерном и могла торговать…

– Крупными статьями русского экспорта были высокотехнологичные изделия – продукты нефтепереработки и резиновые изделия. Лидирующие позиции в мире занимала русская резиновая промышленность. В России были огромные резиновые заводы – в Риге, в Петербурге, в Москве, они относились к числу наиболее технологичных в мире на тот момент, и резиновые изделия были еще одной крупной статьей русского экспорта в Европу. Кстати, Россия была в числе пионеров в производстве полимеров: карболит – отечественная разработка – стал серийно выпускаться в годы Первой мировой войны.

И еще об экспорте. Говорят, что Россия продавала пищевые продукты, калоши и текстиль и ввозила станки, что показывает ее отсталость. Но большой ввоз станков говорит о том, что промышленность быстро развивается, – производством станков занимались и в России, просто их уже не хватало. А во время Первой мировой войны производство станков, в частности высокоточных, сильно шагнуло вперед. Тогда же в годы войны машиностроение, электротехника, радиотехника, химия стали ведущими отраслями промышленности России, обойдя сжавшиеся тогда текстильную и пищевую отрасли. И именно эти высокотехнологичные отрасли больше всего пострадали после революции: падение производства в 1917–1921 годах было катастрофическим. В 1920–1921 годах, по данным Госплана СССР, промышленное производство составило примерно 13% от показателей 1913 года.

«Лампочка Ильича» зажглась бы и без большевиков

Турбинный зал Гиндукушская ГЭС. Фото: С.М. Прокудин-Горский

– Из гражданской войны Россия вышла разоренной. На каких основах тогдашние руководители страны начинали ее восстанавливать?

– Ставка советского руководства была сделана именно на добывающие отрасли, черную металлургию и электроэнергетику. Машиностроительный комплекс вплоть до самой Великой Отечественной войны практически оставался тем же, что в 1916 году: он очень сильно вырос за время Первой мировой войны. Производство товаров народного потребления к началу Великой Отечественной войны пришло в упадок. Вообще хотя считается, что к 1927 году СССР восстановил объемы производства на уровне 1912–1913 года, качество продукции очень сильно упало. Есть данные, что брак составлял до 50% продукции, тогда как до революции продукция русских предприятий отличалась высоким «европейским» качеством.

– Папа мой вырос в вологодской деревне, он был мальчишкой, когда у них появился первый трактор. Смотреть на него не шли – бежали, взрослые наперегонки с детьми… И так было, конечно, повсеместно. Что русские крестьяне любовались американским чудом – и в голову не приходило, это же выдавалось за советское чудо техники…

– Трактора Форд начал делать массово совсем не для русского крестьянина, а для нужд Великобритании в 1917 году. В то время немцы развернули подводную войну, и возникла реальная угроза голода: корабли с продуктами не доходили до острова. Было решено распахать и засеять все свободные участки, в том числе и знаменитые газоны. Рабочей силы мало, большинство мужчин в армии – значит, нужна механизация. Вот тогда Англия сделала огромный заказ на трактора, Форд за зиму развернул их массовое производство, и Британия была спасена от голода.

Ни в Соединенных Штатах, ни в странах Европы трактора до Первой мировой войны массово не применяли, ограничивались экспериментальными моделями. Такие же «пробы пера» были и в России, где существовали небольшие производства тракторов на крупных машиностроительных заводах.

– Так что трактора у нас всё равно появились бы – раньше или позже… Советская пропаганда называла электрические светильники «лампочками Ильича». Думаю, что и без Ильича, не к ночи будь помянут, электричество зажглось бы по всей России, причем едва ли не раньше, чем это произошло.

– Электроэнергетика тоже создавалась в основном на дореволюционном потенциале. Советский Союз только в 1929 году вышел на уровень производства электроэнергии 1916 года. Крупнейшие электротехнические и радиотехнические заводы были построены перед Первой мировой войной и непосредственно в 1914–1916 годах. Кстати, работа по строительству ДнепроГЭСа была начата еще до Первой мировой войны, ее отложили до окончания военных действий. Хотя дореволюционный проект был другим. Предполагался не один, а несколько каскадов, существенно меньшими были намечены зоны затопления. Этот менее эффектный с пропагандистской точки зрения проект был выбран царским правительством из экологических соображений. План ГОЭЛРО, как писал сам Ленин, был разработан «буржуазными спецами». В частности теми инженерами и экономистами, что участвовали в деятельности Особого совещания по топливу, созданного по воле императора в 1915 году. Даже термин «пятилетний план» появился в бумагах царского правительства в 1916 году. Пятилетний план 1916 года по строительству дорог, кстати говоря, до сих пор не выполнен.

– Еще один громкий проект первых десятилетий советской власти – ликвидация безграмотности. Многие, наверное, помнят снимки бородатых мужиков с книгами в руках, которым молоденькая учительница под «лампочкой Ильича» открывает новый мир – светлое будущее…

– В Российской империи к 1915 году было больше 105 тысяч школ. В начале царствования Николая II, между прочим, их число составляло чуть больше 70 тысяч. Школьная сеть расширилась в полтора раза. Она дала возможность обеспечить массовое общедоступное образование, и вопрос всеобщей грамотности и всеобщего начального образования спокойно решился бы за несколько лет, всё для этого было создано. Революция отсрочила этот момент лет на десять по крайней мере. В 1930 году советская власть постановила всех неграмотных, так сказать, согнать в школы. Но технически это можно было сделать только потому, что эти школы существовали: «проклятый царизм» создал школьную сеть по всей стране.

В советское время школьная сеть долго была стабильной, а сейчас она заметно меньше, чем была при Николае II. На нынешней территории Российской Федерации школ меньше, чем было в 1914 году. И школьников, кстати, учится не намного больше (детское население ведь сильно сократилось!).

– Использование опыта царской России в советское время совершалось довольно оригинально: трубили о недостатках – подлинных и мнимых, а о достижениях старались умолчать.

– Надо сказать, что у советской власти на первом этапе строительства народного хозяйства есть бесспорная заслуга – то, что ресурсы в значительной степени не разворовывались. После 1917 года рабочие захватили власть на заводах. Это означало, что инженеры и хозяева были изгнаны, управлять стали рабочие. Кончилось это, естественно, катастрофой – остановкой производства или резким падением качества… Но имущество было всё-таки по большей части сохранено. Получается, единственное, что сделали «красные хозяева», – не дали разворовать станки. Новое оборудование, сделанное и закупленное при царе (в том числе во время Первой мировой войны для нужд оборонной промышленности), так и простояло несколько лет в законсервированном виде. Именно поэтому, начиная с 1921–1922 годов, удалось довольно быстро восстановить промышленность. Причем основная заслуга в восстановлении промышленности в 1921–1928 годах принадлежит так называемым «спецам» – инженерам старой школы, а кое-где и бывшим хозяевам. И именно на них в конце 1920-х годов и «повесили» провалы некомпетентных советских руководителей.

Последние конкуренты большевиков

– Одно мне всё-таки остается непонятным: почему большевики с такой страстью уничтожали образованных и профессиональных людей по всей стране во все время их властвования? За что выкосили хозяйственных, умелых и работящих крестьян?

– Исследуя уже много лет историю русской науки и техники, я всё больше убеждаюсь: Россия должна развиваться как самостоятельная цивилизация, опирающаяся на свои ресурсы, на свою науку, на свое образование, на своих – и это главное – хозяев, то есть на людей. Людей, которые относятся по-хозяйски к своему достоянию. Жизнь показала, что надо вернуться к неким естественным принципам развития.

– Наша страна ведь так и развивалась – до 1917 года… Впрочем, ведь и в советское время никто не отрицал, что надо по-хозяйски относиться к народному добру. Сколько говорили и писали о необходимости воспитывать у трудящихся это самое хозяйское отношение – и что?

– Да, но сначала десятилетиями уничтожали самих «хозяев» – начав с «Хозяина земли Русской», продолжив крупными промышленниками и закончив просто «хозяйственными мужиками» – зажиточными и средними крестьянами. Если у нас основой государственной идеологии является материализм, он, что вполне логично, побуждает к борьбе с хозяином, то есть с человеком, по-хозяйски, творчески относящимся к добру, данному ему Богом. Человеком-созидателем, который видит в своем достоянии не только источник материальных благ, но и предмет ответственности – перед Богом и людьми.

Владимир Павлович Рябушинский, представитель славного московского купеческого рода, писал в своих воспоминаниях «Купечество московское»: «Старик-фабрикант с полным убеждением в своей правоте говорил: “Много у меня грехов, но одно себе в заслугу ставлю: фабрику учредил и дело развил: теперь 10 000 народу кормлю”». И старые рабочие хозяину, с которым в детстве вместе в бабки играли, это тоже в заслугу ставили. Но шли годы, и в глубокой старости тому же хозяину во время забастовки приходилось слышать, как ему из толпы рабочей молодежи кричали: «Нас 10 000, а мы тебя одного, толстопузого, кормим». В этом суть революционного понимания жизни, основанного в значительной степени на зависти. Но на самом деле, чтобы было что «отнять и делить», надо это сначала создать.

Русского предпринимателя называли промышленником – здесь явно слышится «Промысл», Промысл Божий. Слово «промышленник», «промысленник» встречается в древнерусских текстах, например в знаменитом «Златоструе». Промысленник – это, прежде всего, отец семьи, он заботится обо всём и определяет, как должно быть, – потому что думает, мыслит обо всех, выполняя заповедь Божию.

Владимир Павлович Рябушинский видел корни русского хозяина, промышленника в Православии – как видел основу западного капитализма в протестантизме известный социолог Макс Вебер. «Что же касается сознания своего положения лишь как Божиего доверенного по управлению собственностью, – пишет Владимир Павлович в статье «Русский хозяин», – то оно было внедрено в православного еще прочнее, чем в пуританина».

При победе материализма промышленность разлагается довольно быстро. Более того, наиболее интеллектуальные наукоемкие части ее начинают удивительным образом схлопываться, зато растут отрасли добывающие – грубая материальная составляющая.

Революция, собственно, была направлена против хозяев. То есть хозяин – это враг, с точки зрения революции. Страна хозяев, какой была Россия, превратилась в страну полной бесхозяйственности.

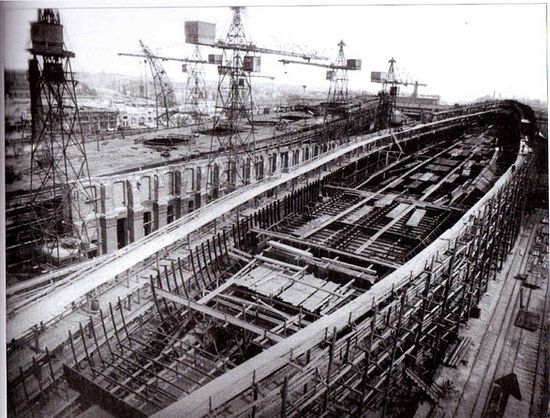

Сборка корпусов линейных крейсеров «Бородино» и «Наварин» на стапелях Адмиралтейского судостроительного завода

– Как вы думаете, Дмитрий Леонидович, это навсегда?

– Давайте подведем некоторые итоги. Значительная часть промышленного потенциала России, причем именно в обрабатывающих отраслях и именно в наиболее высокотехнологичных, таких как машиностроение, электротехника и химия, судостроение, создана при Николае II, причем в последние годы его царствования, перед Великой войной и во время ее. Развитие промышленности опиралось на высокий образовательный потенциал, который тоже создан в те годы.

Важно, что всё это развивалось органично – то есть, во-первых, на тех духовных основах, которые для русского народа характерны, а во-вторых, более-менее равномерно. Развивалось одновременно и то, что создается для людей, то есть пищевая, текстильная промышленность, строительство, – и в то же время и машиностроение и тяжелая промышленность, на которую был сделан упор в советское время.

И еще важно, что развитие шло естественным путем. Голова – наверху, а ноги внизу; сложные производства, обрабатывающие были более развитыми, чем сырьевые и добывающие.

Российская империя имела совершенно сбалансированную самодостаточную экономику. При советской власти естественные принципы строительства экономики были нарушены. Со временем ушли ученые и инженеры, воспитанные при царе, и их непосредственные ученики, и материалистическая тенденция – упор на сырье, на добывающую отрасль – победила окончательно. Вот тогда, собственно, и наступил коллапс. В каком-то смысле, когда потенциал, созданный реформами Николая II, оказался исчерпанным, в общем-то кончились и советские достижения.

– Сможем ли подняться снова? Возможности есть, нужна политическая воля и четкое понимание, что еще одного истребления своего потенциала Россия может и не пережить…

– Во-первых, должно измениться отношение, то есть в нормальном здоровом обществе промышленник должен стать центральной фигурой. Он может заниматься сельским хозяйством, какими-то гуманитарными вещами – важно именно отношение к делу, ориентация на созидание чего-то. И это имеет духовную основу. Русская инженерная школа, русская промышленная традиция показали свою жизнеспособность в разных непростых условиях – и в войнах, и в мирной жизни.

Ну, а что XX век, очень тяжелый для нас, дал такие неутешительные результаты… Страна-то выжила, она существует. Совсем не все, кстати, сумели сохраниться: Британской империи нет, Германской, в общем, тоже. Россия существует, и не в таком всё-таки урезанном виде, как Британская империя, которая уменьшилась больше чем в 10 раз, а Россия – только в два.

Хотя сейчас мы в нижней точке, но потенциал для подъема есть.

17 июля 2017

Очередное разоблачения большевицкого вранья.

Впрочем выводы статьи спорны. Как-то такое дно в 2017 году?

Дно было в 1998

Комментарии

Николай Второй лишился власти. Не уберёг наследника. Лишил власти династию Романовых. Угробил институт монархии в России.

Проиграл две войны. Допустил две революции.

Во всём остальном вроде приличный человек.

Так ведь и к большевикам примерно те же претензии, не находите? Вроде ж тоже приличные люди, а страну раздербанили так, что до сих пор собрать не получается.

Большевики захватили и удержали власть. Выиграли Гражданскую войну и Интервенцию. Создали организацию которая продержалась у власти 70 лет. Выиграли Вторую Мировую. Запустили человека в космос.

И где здесь похожесть?

Вы какую страну собрать хотите? Вместе с Поляками, Финами и прочими басмачами?

Династия Романовых 300 лет.

Рюриковичи не считал, но много больше.

А тут 70 лет не набрали. Были люди что родились до революции, а умерли после развала СССР. Меньше жизни одного человека.

Слабовато

В современной России капитализму тридцать лет. И он уже не справляется. Переформатировать приходится.

Полагаю всё дело в ускорении прогресса. В стародавние времена пока на кобыле до Самарканда доедешь забудешь зачем ехал. Сейчас интернет. Пара кликов.

П.С. Рюриковичи порядка 800 лет, а Романовы всего 300 ай-яй-яй.

С чем он не справляется?

Уж с маразмом Брежневизма-Горбпчевизма не сравнить.

Есть вообще все. И есть работа. Что ещё надо?

Рост экономики России ниже мировой (3,5%).

В РФ ниже. мы деградируем.

Да какже забудешь, если месяц задом на этой кобыле трясешься.

Сейчас напротив, пара кликов и можно забывать, уже новые требования выписали.

Большевики царя не свергали. Его свергли царские генералы.

Не большевики развязали гражданскую.

Большевики смогли не дать раздербанить Россию. И создали сверхдержаву СССР.

Так что претензий к большевикам 20х-40х нет.

Благодарность им есть.

Да, да. Но вот только все 70 существования СССР утверждалось строго обратное. Причём официальной советской пропагандой - вот, ниже скан. Официальнее не бывает. Это даже в школах заставляли заучивать.

Более того, она - гражданская война в России - была желанной и запланированной:

Свергли царя, развязали гражданскую войну, в результате которой в России погибло впятеро больше народу, чем в империалистической, о чëм и советская пресса писала не стесняясь -

- а теперь, чисто с хохляцкой непосредственностью, вопить что "Це не мы, це они!" - это очень по-марксистски, да. Сколько мы ещё подобных кульбитов на 180 градусов с переобуванием в воздухе мы увидим, интересно?

Насчёт пропаганды большевиков вы правы. Они приписали себе чужие заслуги.

Но это не меняет того факта, что в феврале их заслуг не более 10%. Остальное - великие князья и ряд генералов, либеральная и социалистическая интеллигенция, еврейская и старообрядческая буржуазия и как вишенка на тортик, зарубежные друзья. Про масонскую версию не буду говорить, ибо конспирология.

А какую вторую, кроме японской, он проиграл?

ПМВ

Хотя формально мир подписали большевики в Бресте. Но фронт развалили февралисты.

А его вина в том, что допустил бардак.

Ух ты, так это он заключал Брестский договор?

Перечитайте мой коммент полностью. Писал на телефоне, поэтому пришлось исправлять.

Фронт развалили в том числе и большевики. Сам Ленин об этом с восторгом писал.

А потом они подписали не мир, а позор.

На заборе было написано...

А заглянули, а там доски.

Выше писал, что большевики присвоили себе чужие заслуги. Позднее Сталин, при всем моем уважении к нему, тоже присваивал себе заслуги многих революционеров.

Вы должны об этом знать.

Это политика

Правильно. Вторую - 1-ю мировую - проиграли большевики, заключив сепаратный мир (по сути проигрыш с потерей территорий) всего за пол года до капитуляции Германии.

Ага-ага...приличный.

Самое главное его приличие - это отстрел собак, кошек и ворон.

"За шесть лет Николай II убил 3786 собак, 6176 кошек и 20 547 ворон"

Явные отклонения в психике у кренделя...явные.

Сейчас несчастную проводницу требуют чуть ли не линчевать за одного котика, а николашку значится за 20 тысяч кошечек и собачек можно чуть ли не в святые возвести.

булкохрустная ахинея

Наваристая такая.

Царь угробивший буквально все, начиная со своей коронации и кончая Империей и семьей. При чем тут Николай к Транссибу? Спроектировано все при родители который указом послал Николая тачку отвала привезти в полотно дороги проездом из Японии, где этот лузер ухитрился еще шашкой по голове получить.

При Николае втором страна стремительно превращалась в колонию. Никакого будущего у России на этом пути не было, вообще никакого.

самый хороший ответ на статью. Которая не учитывает ни исторические факты: например кто начал строить Транссиб (а до этого ж/д вообще) и политические, и экономические факторы - концентрация капитала/собственности в руках западных банкиров. А большевикам пришлось наводить порядок в этом "фундаменте". И это очень напоминает ситуацию сейчас в России. Наведение порядка будет не легким и длительным

Бабушко, хватит уже транслировать сюда набившую оскомину манипулятивную хрень. Вот Вам ссылки на статистику, опровергайте.

Мифы о Российской Империи

да опять понимаешь злые коммуняки бонбу заложили, заодно этому деятелю сюртук заблевали и в штаны насрали:

Ну ничего, щас потомство расстрелянного царя как восстановят в праве на царствование! ужо тогда науки и инженерия у нас замироточат....

Не мешайте авторам. Им клятве коммуняки так в штаны насрали, что они с 17 года штаны отчистить не могут. Про "великую". промышленность РИ перед первой мировой сказок рассказывать не надо, есть ведь такая вещь как губернские адрес-календари, сборники статистики МВД . Берешь их и просвещается, что в 14 году в губернском центре было 4 кузни, слесарная мастерская, 6 кожевенных и 1 свечной заводик. На которых работает 120 человек в сумме. И даже табличка красивая, сколько на каждом в человеках. А ещё в сарае купчихи Евлоховой построена электростанция на 12 кобыльих сил, которая питает дом, магазин и два уличных фонаря...

...ука! вооот! вот где секрет побед прошлых, настоящих и будущих! сарай купчихи Евлоховой! святое место! надо срочно откопать и сделать там музеум царской промышленности! так победимЪ! А ты молчал столько времени - уххх, вражина!

Когда об экономике рассуждают без цифр и без сравнения с другими странами, то читать даже смысла нет. Чего это эксперт не привёл, например, цифры производства оружия и боеприпасов во время Первой мировой, сравнение между Россией и другими воюющими странами? Стыдно? Они не подтверждают выдвинутые тезисы? Видимо да, поэтому все рассуждения вообще без конкретики. "Достаточно просто верить" (с).

А потому и не привел, так как сразу же всплывет, что у японцев "Арисаки" покупали...Про самолеты и даже пулеметы и говорить нечего.

фуй с ней с арисакой - свои духоскрепные мосинки у пендосни заказывали. И патроны - там же.

Пулемет, говорили они, вещь в войсках вредная, так как приводит к перерасходу патронов.

А солдатиков бабы нарожают.

> булкохрустная ахинея

Причем очень старая ...

Ни гугл, ни яндекс не знают "Центр исследований научно-образовательной политики Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН"

И на самом сайте ИИЕТ РАН ( http://ihst.ru/iiet/structure/ ) нет никакого упоминания ни про "Центр исследований научно-образовательной политики", ни про самого г-на Сапрыкина ...

Правда, страничка такого сотрудника - таки сохранилась ... нашел методом подстановки фамилии по аналогии с другими страницами

Вот она - http://ihst.ru/iiet/structure/saprikin/

Очень похоже, что сей наброс откопан из каких-то архивов, т.к. последние данные о деятельности г-на Сапрыкина датируются 2013 годом ...

Подозреваю, что где-то могут найтись и баталии по поводу этой и других статей сего автора

А вот АнТюр пишет, что в XIX веке Индия приносила Англии сплошные убытки. Англичане по всей Индии строили города, фабрики, школы, морские порты, прокладывали железные дороги, несли культуру в массы... А взамен получали только хлопок, х/б ткани, индийский чай и немного селитры. И ещё немножко - опиум из Калькутты для китайцев.

Ну и, как водится, ненависть к проклятым колонизаторам, устроившим в Индии голодомор.

Про "огромную" экономику Китая в те времена... Ну, блин, это вообще художественный свист на форсажном режиме.

Экономика Китая была огромна. Это бесспорный факт.

несомненно!

чай,шёлк и фарфор!

Хотелось бы посмотреть на экономические показатели Цинской империи. Сколько они производили паровозов, пароходов, ткацких станков, строили железных дорог, сколько университетов и технических вузов было в Китае в то время...

В том числе и о них, родимых. Так-то, товары сами по себе вполне ценные, спросом на мировых рынках пользуются. Вопрос только, каким именно спросом. Каково было производство того же фарфора или китайского чая в тогдашнем денежном выражении? Что-то шепчет мне, что в масштабах мировой экономики - микроскопическим. Но, тут пусть уж АнТюр цифры покопает. Интересно, сколько двор императрицы Цыси выручал в год за экспорт чая.

Китайцев было много и производили они много.

Товары не были передовыми но все равно объемы !

Китайцев было много, и потребляли они много! К концу 19 века - из 400 миллионов китайцев порядка 100 миллионов - потребляли опиум.

За опиум платили серебром. И, в меньшей мере - товарами произведенными китайцами, древним фарфором, шелком, драгоценностями.

Китайцы весь 19 век называют четко - "век унижений."

Ну да. Полезных ископаемых они производили много. Лично.

В этом вопросе есть большая путаница, в том числе и на АШ. Есть кустарное промышленное производство и есть индустриальное промышленное производство. Какие бы объёмы не имело кустарное промышленное производство, его не следует сравнивать с индустриальным. Это разные категории. Китай и Индия не имели индустриальных производств. Здесь и говорить не о чем.

антюр фееричен в своих ахинеях

у него и Россиия вечный партнёр и союзник пиндостану

Фееричен или как там ещё, это другой вопрос. В данном случае вопрос: что конкретно англичане грабили в Индии до такой степени, что Индия считалась "жемчужиной в короне Британской империи"? Драгоценные камни там есть, немного. Золото - тоже немного. В Австралии больше было. Дерево ценных пород? В Бразилии в десятки раз больше. Селитра? Хлопок и ткани из него? Ну, ХЗ, не знаю.

Причём, для лучшего грабежа, повторюсь, строили ж/д, порты, фабрики какие-то и прочее. Т.е., не просто тупо вывозили всё до последнего ростка бамбука, но и вбухивали в развитие инфраструктуры тоже громадные средства. Вы только на фотку ж/д вокзала в Бомбее посмотрите! Это что за такой колониальный грабёж-то?

"Поля Кашмира усеяны костями ткачей".(с)

Железные дороги строились для того чтоб вывозить сырье и завозить сырье переработанное в промтовары. Фабрики не строились - не лгите. Перенос промпроизводства в колонии в Британской Империи был законодательно запрещен.

Именно на этом строилась мощь Британской Империи - вывоз за пенни дешевого сырья и принуждение к покупке сырья переработанного в промтовары. Можете посмотреть политическую программу Ганди Старшего.

А вообще - удручает необразованность нынешней молодежи. Хоть бы источники изучили - не по газете таймс.

Ага. По газете "Правда".

У индусов поинтересуйся, у китайцев. Не у нагличан.

Китаезы нынче не зря рынки Европы и САСШ накачивают фентанилом. Отдают должок столетней давности.

А у себя за распространение наркоты - без церемоний шпокают в затылок. И счет за пулю отправляют семье фигуранта.

Что конкретно вывозили? Простой же вопрос.

Залужные колонии устроили Бостонское чаепитие по той же причине, что и Махатма Ганди через 150 лет)))

А ещё убивали друг дружку не за свободу черножопых, а из-за желания владельцев черножопых по прежнему менять сырье на импортные промтовары.

Зачем нам ваши доморощенные корявые северные поделки, все что нам надо мы за морем купим. Гораздо лучшего качества.

Valeryma,

Попробую на пальцах специально для вас:

1. Налоги в Индии устанавливались английскими колониальными властями

2. Сбор большей части налогов, осуществлялся под строгим контролем колониальных властей в пользу английской казны.

3. На эти налоги покупались товары внутри страны.

4. Англия не тратила ни пенни на индийские товары.

5. Инфрастуктура строилась за счёт этих же налогов в виде кредитов, которые погашались теми же самыми налогами.

6. Конкурирующие отрасли были уничтожены, а конкурирующие товары запрещены к продаже на международном уровне.

7. Продажа остальных индийских товаров в другие страны осуществлялась или исключительно английскими представителями или со сбором налогов, опять-таки в пользу английской казны.

Достаточно для понимания, что Англия не платила ни копейки из своего бюджета за индийские товары, тратясь только на их вывоз?

Ну, если не представляете градус грабежа, вспомните наши девяностые...

Колониальная администрация не просто сидела на шее страны, сотни их представителей работали в самом Кремле или держали под контролем все принимаемые законы.

Это когда чуть было не поставили под пиндосский контроль продажу всей нашей нефти, да, и вообще, вся нефть даже в недрах чуть не стала пиндосской. Прибыль со многих газовых месторождений шла только в пиндосскую пользу. Наша страна получала компенсацию за добычу и продажу только в виде налогов. И это лишь пара из тысяч примеров.

Что продавалось в другие страны? Конкретно.

В том-то и дело... Не важно, что продавалось. Важно, что налоги с продажи шли в английскую казну. Продавалось всё, что было позволено.

Страницы