План голода и геноцида для СССР и русских: полный текст нацистских директив. «На страницах этого документа раскрывается заранее разработанный план убийства миллионов невинных советских граждан путем голодной смерти. В документе ясно указано, что убийство миллионов невинных было преднамеренным. Документ показывает, что этот план убийства должен был проводиться в таком огромном масштабе, что превосходил все границы человеческого представления» (Нюрнбергский процесс, Т. 4: 282).

Нацистский план голода. Первая полная публикация (Дмитрий Пучков и Егор Яковлев)

***

23 мая 1941 года: Директивы по экономической политике для Экономической организации «Ост», группы «Сельское хозяйство» (План голода и геноцида для СССР и русских)

Экономический штаб «Ост» 23 мая 1941 года

Объяснение этих противоречий следует искать в следующем:

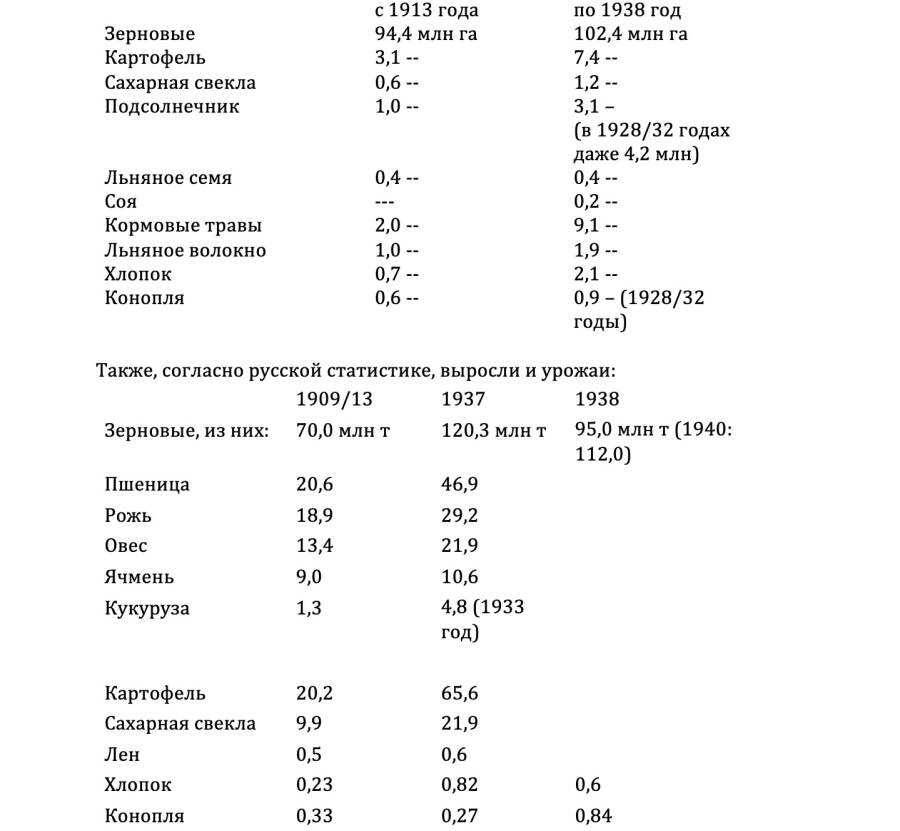

1) Общее население выросло со 140 млн чел. в 1914 году[1] до 170,5 млн чел. в 1939 году. Особенно сильно, с 10 % до 30 %, увеличилась доля городского населения.

2) Выросло поголовье свиней с 14,2 млн в 1913 году до 30,6 млн в 1938 году, соответственно, выросла потребность в кормах.

3) Выросло поголовье коз и овец с 74 млн в 1913 году до 102,5 млн в 1938 году.

4) Наконец, решающую роль при сравнении объемов урожая мирного времени играет тот факт, что ранняя статистика, как и в Европе, исходила из «фактического сбора», в то время как нынешние оценки — это оценки урожая «на стебле», так называемые «биологические» оценки. То есть в этих современных данных не учитываются обычные потери при сборе. Таким образом, сегодняшние цифры, несомненно, завышены.

С другой стороны, упала потребность в лошадином овсе. По сравнению с 33,9 млн лошадей в 1913 году, в 1938 году их поголовье составляло лишь 17,5 млн.

Можно предположить, что сегодняшние урожаи, несмотря на расширение посевных площадей, в действительности не выше, чем в предвоенное время.

Это предположение подтверждается расчетами из работы планового отдела:

1) При исправленных средних объемах урожая в 76–77 млн т, то есть на уровне примерно 1913 года, и среднем экспорте в 1 млн т потребление хлеба и картофеля в пересчете на зерно получилось бы следующим:

250 кг на человека в год

8 центнеров овса на лошадь

4 центнера на свинью

15 кг на курицу

2) Применяя эти рационные нормы к 1909–1913 годам, мы приходим к выводу, что тогда не могло бы быть никакого экспорта.

3) Если принять уровень урожая 1909–1913 годов примерно в 75 млн т, вычесть около 10 млн т экспорта, а затем рассчитать рационные нормы, исходя из оставшегося количества, то для четырех основных видов злаков и картофеля в пересчете на зерно выходят следующие нормы:

170 кг на человека в год

3,5 центнера на лошадь

4 центнера на свинью

15 кг на курицу

4) Поскольку подобное улучшение питания населения с тех времен полностью исключено (наоборот, скорее можно предположить, что сегодня население питается хуже), плановый отдел рассчитал следующие показатели:

220 кг на человека в год, а не 250 кг или 170 кг

6 центнеров на лошадь, а не 8 центнеров или 3,5 центнера

При этом для экспорта остается не 1 млн т, а 8,7 млн т.

Таким образом, высвечивается суть проблемы. Избытки урожая в России решающим образом определяются не объемами урожая, а объемами потребления. Даже небольшое его снижение всего на 30 кг в год на человека (220 кг вместо 250 кг) и снижение рациона лошадей на 25 % дают излишки для экспорта, которые почти достигают уровня мирного 1913 года.

Этот факт является ключевым пунктом, определяющим наши действия и нашу экономическую политику. Потому что:

а) Несомненно, военные события поначалу и, возможно (в зависимости от степени разрушений), на годы уменьшат объемы выращивания урожая. На новый рост объемов урожая понадобятся годы.

б) Поскольку Германия и Европа в любом случае нуждаются в этих излишках, необходимо соответствующим образом снизить потребление [в России]. Насколько большими за счет снижения потребления могут оказаться излишки, показывает вышеприведенный пример.

в) В отличие от оккупированных до сих пор территорий, такое снижение потребления вполне осуществимо, поскольку основные области, производящие излишки продовольствия, географически отделены от областей, в основном эти излишки получающих. В отличие от генерал-губернаторства, протектората, Франции и Бельгии, в данном случае мы имеем дело не с перемешанным расположением областей-доноров и областей-получателей, между которыми осуществляется постоянное транспортное сообщение и возможна нелегальная торговля. Области-доноры расположены в черноземной полосе (то есть на юге и юго-востоке) и на Кавказе. Области-получатели расположены в основном севернее, в лесистой зоне.

Из этого следует: отсечение черноземных районов [от остальной России] в любом случае должно обеспечить более или менее высокие излишки продовольствия. Последствием будет прекращение поставок на всю территорию лесистой зоны, включая важные промышленные центры Москву и Петербург[2].

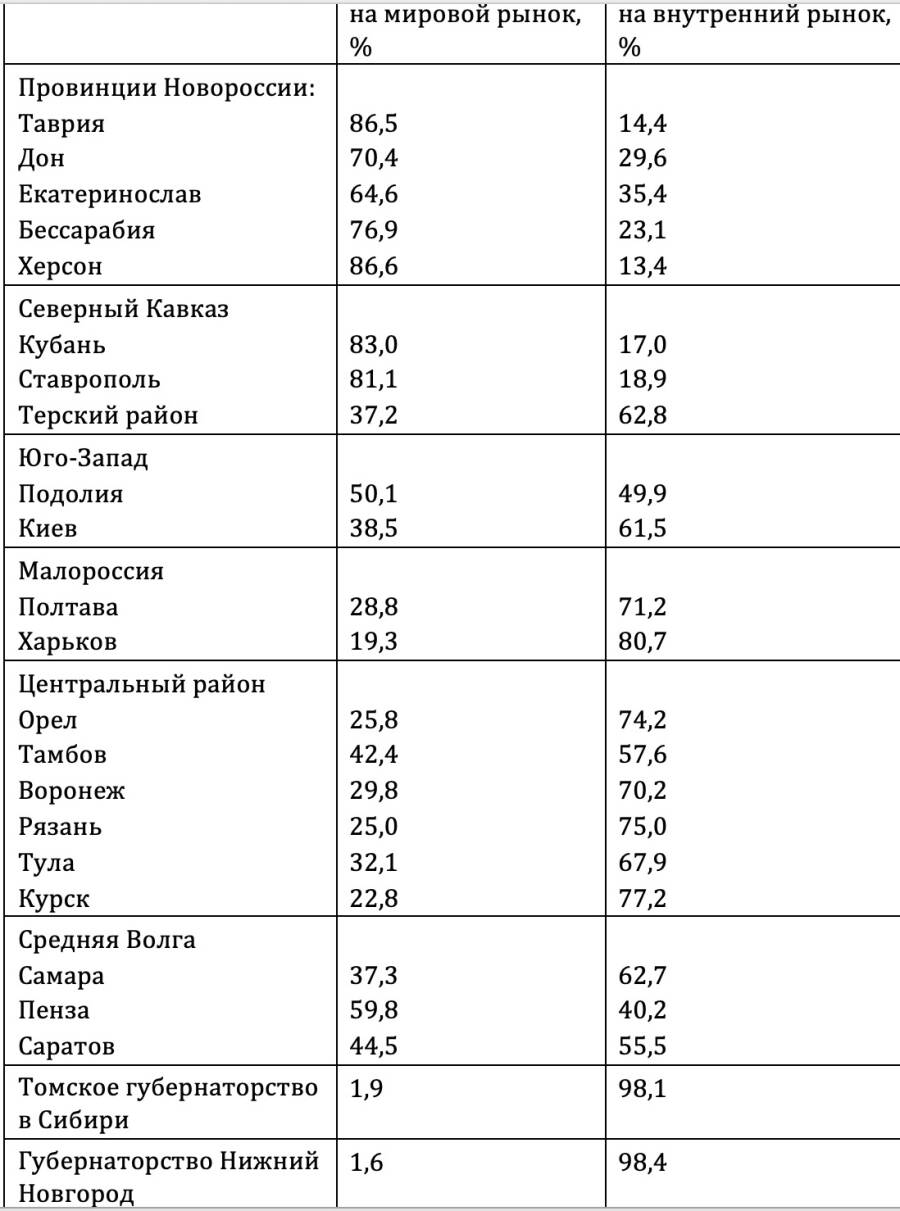

В среднем в 1909–1911 гг. от общего количества своих излишков урожая зерновых поставляли:

Эти цифры помогают нам понять, что регионы с наилучшими транспортными возможностями для мирового рынка, то есть Новороссия и Северный Кавказ на Черном море, почти все свои излишки без остатка направляли на экспорт. Значительными также были излишки в волжском регионе, и по рекам и Балтийскому морю также доставлялись на мировой рынок. Напротив, центральные регионы и, в особенности, далеко расположенные регионы Сибири поставляли свои излишки в соседние области-получатели.

И теперь необходимо снова и без остатка высвободить для Европы эти все еще имеющиеся излишки, даже если они несколько снизились из-за урбанизации и появления тяжелой промышленности в регионе Донецка. Другими словами: речь о том, чтобы восстановить структуру 1909/1913 или даже 1900/1902 годов. Это означает:

1. Отказ от всей промышленности в областях-получателях, главным образом от перерабатывающей промышленности в московском и петербургском промышленных районах, а также в промышленном районе Урала. Можно предположить наверняка, что эти регионы получают сегодня из «продуктивной зоны» 5–10 млн т излишков.

2. Исключением должен стать нефтяной регион Закавказья, хотя он и является регионом-получателем. Этот поставщик нефти, хлопка, марганца, меди, шелка и чая по особенным политическим и экономическим причинам непременно должен снабжаться.

3. Любые другие исключения по сохранению того или иного промышленного района или предприятия должны отклоняться.

4. Сохранена может быть лишь промышленность в областях, производящих излишки. Кроме нефтедобычи Кавказа это в основном тяжелая промышленность Донецкого бассейна (Украина). Насколько вообще удастся после удержания излишков в пользу Германии полностью сохранить эту промышленность, особенно расположенную на Украине перерабатывающую промышленность — должно показать время.

Из этого положения, получившего одобрение в вышестоящих инстанциях, поскольку оно согласовывается с политическими тенденциями (сохранение малороссов, сохранение Кавказа, балтийских провинций и Белоруссии за счет вытеснения великороссов[3]), проистекают следующие последствия:

I. Для лесистой зоны:

а) Сельскохозяйственное производство в лесистой зоне, то есть в областях-получателях, должно «натурализоваться»; то есть сельское хозяйство превратится в ряд отдельных домашних хозяйств. Из этого следует, что прекратится выращивание продукции для рынка, в особенности льна и конопли, а использовавшиеся ранее для этого земли будут засеваться культурами для собственного потребления (зерно, картофель и т. д.). Кроме того, прекращение поставок кормов приведет к коллапсу молочной промышленности и свиноводства в этих областях.

б) Германия совершенно не заинтересована в сохранении промышленности этих регионов, за исключением случаев, когда речь идет о снабжении стоящих там войск. Население будет использовать эти земли старыми традиционными способами для собственного пропитания. При этом бесполезно ожидать, что там появятся какие-то излишки. Только через многие годы экстенсивное сельское хозяйство этих регионов может быть настолько интенсифицировано, что сможет создать избыток продукции. Население этих регионов, в особенности городское, столкнется с величайшим голодом. Необходимо будет выслать население на сибирские пространства. Но поскольку использование железнодорожного транспорта для этих целей исключено, то эта проблема окажется чрезвычайно сложной.

в) В такой ситуации Германия может получить для себя значительные преимущества из этих регионов только посредством раннего и единовременного вмешательства; то есть необходимо будет вывезти весь без остатка предстоящий урожай льна для целей Германии, причем не только волокно, но и семена. Также важно использовать выкормленную в этих регионах скотину для целей Германии; то есть необходимо как можно раньше взять под контроль поголовье скота и использовать его не только для сиюминутных, но и для долгосрочных целей армии, а также для перевозки в Германию. Поскольку поставки корма прекратятся, поголовье коров и свиней в этих регионах сократится в кратчайшие сроки. Если Германия не захватит его как можно скорее, местное население забьет скот для собственного пропитания, а Германия не получит ничего.

г) При недостатке или поломке тягачей в «продуктивной зоне», возможно, понадобится вывезти из областей-получателей лошадей. Как раз в этих регионах поголовье лошадей пока наибольшее. Поставка масла, запчастей и прочего для тракторов в области-получатели практически исключена.

д) Для пропитания армии необходимо вывезти из сельской местности (областей-получателей. — Примеч. пер.) также зерно и другие продукты питания, а кроме этого, фураж, овес, сено, солому. Поскольку эти области в будущем станут областями голода, необходимо как следует и вовремя организовать вывоз.

Эти общие принципы для лесистой зоны будут по-разному варьироваться для некоторых особых областей, для которых принимаются в расчет их особенное положение или интересы Германии в них.

1. Балтикум (Эстония, Латвия, Литва)

Здесь довольно рано по сравнению с Россией появилось интенсивное сельское хозяйство. Несмотря на грабежи, от которых пострадала эта земля при большевизме, важно организовать восстановительную работу, чтобы использовать этот регион, очень удачно расположенный в транспортном отношении, для пропитания Европы. Балтика давала Европе около 50 000 т сливочного масла, зерно, корнеплоды и особенно семена: клевер, горох, бобы и т. д. Как в сливочном масле, так и в овощеводстве Германия особенно заинтересована. Таким образом, с Балтикумом необходимо обращаться точно так же, как с недавно включенными в рейх восточными гау[4].

2. Белоруссия

Этот регион будет подчиняться не той же экономической инспекции[5], но впоследствии тому же гражданскому комиссару[6], что и Балтикум. Он обладает по большей части бедной почвой и обширными лесами, поэтому будет иметь более важное значение для лесной промышленности, чем для сельского хозяйства. Ведь, являясь получателем зерна, он в то же время является центром свиноводства. Поскольку подвоз зерна с юга, скорее всего, станет невозможен, необходимо особенно позаботиться о том, чтобы как можно раньше изъять поголовье свиней для целей Германии и достичь [в данном регионе] совпадения количества скота и количества корма. При этом необходимо будет не только обеспечить за счет этого поголовья снабжение армии, но и найти пути его вывоза к портам Балтийского моря, чтобы перевезти скот на бойни городов северной Германии. Требование фюрера — к осени справиться с проблемой снижения мясного рациона. Это возможно только путем активного изъятия скота из России, особенно из данного региона, так удачно расположенного в транспортном отношении. При этом появится ряд специфических проблем, связанных с изготовлением консервов для нужд вермахта и другими способами консервирования мяса (заморозка, засолка, копчение). Также немецкая экономика заинтересована в этом регионе из-за льна. С другой стороны, необходимо по возможности стремиться к тому, чтобы — по политическим причинам, из-за противостояния белорусов и литовцев против русских — обращаться с этим регионом достаточно мягко. Будущее покажет, насколько это возможно.

3. Проблема рыболовства

Особенная проблема — это рыболовство на Севере. Германия заинтересована в том, чтобы получить в свое распоряжение имеющиеся в Мурманске, на Кольском полуострове и т. д. около сотни рыболовецких судов для использования их на пользу Германии для рыболовства на базе Норвегии. Интерес Германии к этим транспортным средствам особенно высок, так как они работают на угольном топливе, в отличие от норвежских судов, потребляющих нефтяное топливо, а также потому, что немецкий рыболовецкий флот почти полностью передан на нужды военного флота. Так что здесь речь идет не об уничтожении русской рыболовецкой отрасли, а о завоевании русского рыболовецкого флота.

4. Наконец, возникает проблема, касающаяся всего региона Великороссии: получение в наше распоряжение предметов потребления и сырья. Поскольку области-доноры будут поставлять свои излишки на рынок в достаточных объемах только в том случае, если взамен им предоставят потребительские товары (особенно текстиль, обувь, резиновые сапоги, товары из металла и дерева, механизмы и пр.), и поскольку перерабатывающая промышленность лесистой зоны в будущем остановится, необходимо обязательно заполучить уже имеющиеся там потребительские товары в руки рейха, чтобы потом на условиях экономической монополии расплачиваться ими в областях-донорах за излишки сельскохозяйственной продукции. Так что в лесистой зоне важно захватить не только ресурсы для целей Германии, но и всевозможные потребительские товары. Поскольку эти потребительские товары из-за их низкого качества все равно в основном непригодны для Германии, они будут использоваться как средство обмена в областях-донорах. Немецкое экономическое командование в этом регионе (то есть лесистой зоне. — Примеч. пер.) должно полностью осознавать все последствия. Попытка сохранить в этом регионе русскую перерабатывающую промышленность (включая машиностроение) будет — учитывая наши знания русского менталитета и процессов, проявившихся после мировой войны и во время военного коммунизма, — просто невозможна. Здесь важно не проводить какие-то опыты на непригодном объекте, а прежде всего без остатка обеспечить немецкие интересы, касающиеся сырья и излишков продовольствия.

Разрушение русской перерабатывающей промышленности в лесистой зоне — это также абсолютная необходимость для мирного будущего Германии. Уже в царской России высокие цены на потребительские товары наряду с налогами были средством увеличения излишков в «продуктивной зоне». Крестьянин из этих мест вынужден был продавать всю продукцию и оставлять себе самый минимум для существования, чтобы выплачивать все налоги и покупать потребительские товары. В будущем юг России должен будет повернуть свое лицо к Европе. Но производимые там излишки продовольствия можно будет оплатить только в том случае, если он будет получать потребительские товары из Германии или Европы. Таким образом конкуренция со стороны русской лесной зоны должна исчезнуть.

Из этого следует, что немецкая администрация этого региона может попытаться уменьшить издержки неизбежно наступившего голода и ускорить процесс натурализации. Может попытаться возделывать эти земли интенсивней в смысле расширения площадей под картофель и другие высокоурожайные культуры. Но это не остановит голод. Многие десятки миллионов людей в этом регионе станут излишними и умрут или будут вынуждены переселиться в Сибирь. Все попытки спасти это население от голодной смерти посредством переброски излишков из черноземной зоны могут быть осуществлены только за счет снабжения Европы. Они подорвут стойкость Германии в войне, помешают Германии и Европе преодолеть блокаду. На этот счет должна быть абсолютная ясность. Перерабатывающая промышленность Бельгии и Франции намного более значима для Германии и ее военного потенциала, чем перерабатывающая промышленность России. Так что гораздо важнее снабдить излишками продовольствия с Востока эти страны, чем из простого честолюбия предпринимать попытку сохранения русской промышленности в потребляющей зоне. Ни на минуту нельзя забывать, что великороссы, все равно при царе или при большевиках, всегда остаются основным врагом не только Германии, но и Европы. Отсюда также следует, что регулирование рынка и нормирование продуктов для этого региона (то есть России. — Примеч. пер.) исключены, потому что такое нормирование означало бы, что у немецкой администрации есть какие-то обязательства перед населением. Подобные претензии заранее исключаются.

Второй вопрос касается того, насколько за счет полученных из этих областей излишков продукции, после покрытия всех потребностей вермахта, получится обеспечить продовольствием столовые того или иного предприятия, которые по определенным причинам можно оставить работать в этом регионе — например, для временного удовлетворения потребности Юга в потребительских товарах.

В остальном можно указать, что даже при наличии доброй воли немецкой администрации снабжение лесистой зоны излишками с юга будет невозможным, поскольку оно провалится просто по транспортным причинам. Русская железнодорожная сеть сама по себе слаба и будет без остатка задействована для снабжения армии и для экспорта в Европу.

II. Для черноземной зоны

Последствия для черноземной зоны будут прямо противоположны последствиям для лесистой зоны. Черноземная зона — важнейший регион, производящий излишки зерна и масличных культур (помимо таких культур как хлопок, конопля, сахарная свекла и т. д.) Поэтому:

1) здесь, в отличие от лесистой зоны, важнейшая и единственная цель — сохранение и увеличение сельскохозяйственного производства. Важно, чтобы немецкие районные сельскохозяйственные руководители[7]быстро освоились в специфических условиях этого континентального региона и вступили в битву за урожай.

2) Предпосылкой для этой битвы за урожай и одновременно предпосылкой для захвата излишков является сохранение крупных форм предприятий (колхозов и совхозов). Необходимо четко понимать, что возвращение земли в частные руки и наделение ею крестьянства, как это произошло в 1917/18 годах, будет иметь серьезные последствия, вплоть до краха всего сельскохозяйственного производства. Как минимум проблема недостатка средств производства для мелких крестьянских хозяйств ни при каких обстоятельствах не позволяет отменить их (колхозы и совхозы. — Примеч. пер.). Но не только эти негативные факторы заставляют сохранить крупные предприятия. С русским менталитетом рост продукции возможен только при наличии управления «сверху». Уже нынешнее общее количество колхозов (250 000) не позволяет поставить в каждый из них немецкое начальство. Другими словами: даже при наличии 250 000 хозяйств каждое по 500 гектаров управление ими на немецкий манер невозможно. Разделение на несколько миллионов отдельных крестьянских хозяйств сделает немецкий контроль над ними и над производством совершенной утопией. Поэтому любая попытка ликвидации крупных предприятий должна пресекаться самым жестким образом.

3) Необходимость получить как можно больше избыточной продукции в этих областях означает, с другой стороны, что крестьянам в колхозах нужно создать достойные условия жизни и заботиться о них. По сообщениям из России, около 25 % рабочей силы в колхозах занято в сфере управления, то есть это чистая бюрократия. Поэтому важно всех лишних едоков задействовать в практической производительной работе. Если окажется невозможным интенсифицировать производство так, чтобы эти лишние кадры были заняты продуктивным трудом, то придется найти им применение в других сферах. Поскольку политическая линия направлена против великороссов, важной задачей становится вытеснить великороссов в лесистую зону, а освободившиеся колхозы занять оставшимися малороссами. Стоит кратко упомянуть, что эта эвакуация должна происходить не так, как в недавно включенных в рейх восточных землях. На первом месте при любых обстоятельствах стоит сохранение и обеспечение сельскохозяйственного производства. Все остальное должно быть подчинено этой цели. Все, что может помешать этой задаче, например, нагрузка на транспорт при эвакуации, необходимо отложить на более позднее время. Здесь все будет зависеть от хорошей координации и управления. При этом могут возникнуть особенные проблемы и задачи, связанные, например, с разрушением тракторов, машин и прочего. Бесполезно направлять требования в высшие инстанции. Каждый задействованный сотрудник должен сам разбираться с возникающими проблемами, прежде всего, принимая в расчет великую задачу обеспечения пропитания для Германии в войне.

4) При решении этих задач в данном регионе необходимо избегать любого распыления сил. Важны несколько основных задач, а именно:

а) получение избытков зерна;

б) получение избытков масличных культур, прежде всего подсолнечника;

в) обеспечение снабжения всей армии на Востоке из этих областей.

5) В качестве специфических задач могут появиться следующие:

Попытка обеспечения Германии рыбной мукой как источником белка из крупных рыболовных мощностей на Каспийском море. Задача, имеющая центральное значение.

Кроме того, появятся специфические задачи в области овощеводства и выращивания фруктов, особенно в Крыму, на Волге и в Закавказье. Задачи, которые могут быть решены лишь с учетом дальнейшего развития. Прежде всего, эти специальные культуры будут служить целям снабжения армии или, если подлежат хранению, будут заготавливаться, чтобы послужить продовольственному снабжению Германии.

В этой связи необходимо особенно и однозначно указать, что запасы жести, предназначенные в первую очередь для консервирования мяса, ни при каких обстоятельствах не должны использоваться для избыточного консервирования овощей и фруктов.

На сегодняшний день могут быть даны только эти общие указания для решения первоочередных проблем. В остальном все инстанции и ведомства могут рассчитывать на собственные силы и возможности. Для того, чтобы они при этом оставались верными целям великой Германии, необходимо еще раз кратко обрисовать эти цели:

I. Снабжение армии. Положение Германии на третий год войны настоятельно потребует, чтобы снабжение армии полностью осуществлялось не из рейха и не из включенных в рейх или дружественных территорий. Эта минимальная цель — снабжение вермахта с вражеской территории на третий и, возможно, четвертый год войны — должна быть достигнута при любых обстоятельствах. Это означает, что треть вермахта можно будет снабжать с оккупированной территории Франции, а две трети, или даже больше, должны полностью снабжаться с Востока.

1. Хлебное зерно. Потребность вермахта в хлебном зерне составляет около 1,5 млн т в год. Франция поставляет в соответствии с Гаагскими соглашениями и договором о перемирии 470 000 т ежегодно. Столько же ей придется поставлять и на третий год войны. В будущем около 1 млн т должен будет дать Восток. При снабжении вермахта хлебным зерном должны также учитываться задачи снабжения макаронными изделиями и пивом.

2. Овес. Потребность в овсе составляет около 1,8 млн т в год. Около 600 000 т поставляют Франция и другие страны Запада. Соответственно 1,2–1,5 млн т достаются Востоку.

3. Мясо. Потребность вермахта в мясе составляет около 600 000 т ежегодно. До сих пор Франция вместе с Голландией, Бельгией и Данией поставляли примерно 200 000 т, а на третий год войны смогут поставлять максимум 125 000 т. Остальные около 475 000 т мяса должен будет поставлять Восток; в пересчете на стоимость зерна — 2,4 млн т зерна.

4. Жиры. Потребности армии составляют около 100 000 т ежегодно. Франция ни сейчас, ни в будущем жиры поставлять не может. Все 100 000 т достаются Востоку.

5. Кроме того, Восток должен будет полностью покрыть потребность вермахта в сене и соломе, а также поставлять по мере необходимости овощи, фрукты, сахар, макаронные изделия, бобовые.

Из этого следует, что восточные территории должны будут поставить [на третий год войны] 1 млн т хлебного зерна, 1,2 млн т фуражного зерна, 2,4 млн т зерна для производства мяса, итого: 4,5–5 млн т зерна для нужд армии, помимо поставок сена, соломы, жиров, яиц и прочего. Следует принять во внимание, что это повлечет за собой существенное облегчение транспортной ситуации для вывоза продукции с Востока в Германию и снабжения [вермахта] из Германии.

Данные объемы на Востоке должны быть предоставлены армии при любых обстоятельствах. Они могут быть увеличены, если Франция не сможет выполнить план поставок.

Сегодня трудно предвидеть, какие перемещения войск последуют на третий год войны (возможно, даже демобилизация значительного количества солдат). Далее, стоит помнить, что часть армии — зенитчики, учебные роты, особенно самые младшие новобранцы, и т. д. — по-прежнему будет оставаться на территории Германии. Предполагаемая численность вермахта на Востоке на третий год войны может сильно уменьшиться, что приведет к росту числа едоков в самой Германии. В этом случае все предполагаемые поставки из восточных территорий для 2/3 всего вермахта при любых обстоятельствах также должны быть осуществлены. Правда, это приведет к большой нагрузке на транспортную систему.

II. Снабжение немецкого гражданского населения.

Только после покрытия всех продовольственных нужд армии, которые должны быть обеспечены за счет восточных земель при любых обстоятельствах, могут быть организованы поставки в Германию для покрытия продовольственных нужд гражданского населения. При этом ни в коем случае не должно быть распыления на вторичные задачи. На первом месте стоит транспортировка в Германию масличных семян — особенно семян подсолнечника, но также семян льна, хлопка, соевых бобов — с целью улучшения снабжения источниками жиров. Потому что на третий год войны мы лишимся около 150 000 т растительного масла, которые до сих пор поставляли Япония и Манджоу-го через Россию. Кроме того, на третий год войны истощатся еще имеющиеся резервы масличных семян. Поэтому потребуется получить с Востока 400–500 тыс. т растительного масла, что равно примерно 1,5 млн т масличных семян. С этой транспортной проблемой необходимо справиться в любом случае. Причем никакого облегчения транспортной ситуации из-за того, что на Востоке из семян сразу делается масло, не ожидается, поскольку Германия не может отказаться и от масличного жмыха. Придется решить, что более целесообразно: везти в Германию масличные семена или же везти масло и жмых. Конечным результатом должна стать поставка 400 000 т растительного масла и 1 млн т жмыха.

Только после организации поставок масличных культур может быть начат вывоз зерна, что, разумеется, в высшей степени желательно, так как Германия должна снабжать зерном завоеванные территории [в остальной Европе], да и сама нуждается в резервах с учетом плохого урожая 1940 года и ожидаемого весьма среднего урожая в этом году. В любом случае, необходимо вывезти в Германию излишки зерна из новых приграничных областей и регионов с благоприятным транспортным положением, чтобы скорее достичь тех объемов, которые русские поставляли бы нам добровольно[8]. В том случае, если немедленная транспортировка окажется невозможна, необходимо обязательно конфисковать все излишки зерна, выходящие за рамки потребностей армии, с тем чтобы в течение следующего года вывезти их в Германию.

Как уже показало сокращение рационов в Германии, слабое место нашего питания — снабжение мясом. Даже если две трети армии будет снабжаться мясом с Востока, этого все равно будет недостаточно, чтобы к осени справиться с недостатком мяса [для гражданского населения], поскольку положение с кормами в Германии делает неизбежным сокращение поголовья свиней. Поэтому будет необходимо снабжать мясом с Востока [не только армию, но] и рейх.

При этом, если снабжение армии (в зависимости от количества расположенных в отдельных регионах войск) будет происходить из всех регионов Востока, а вывоз зерна и масличных культур — в основном из черноземной зоны, то мясо для удовлетворения текущих потребностей Германии необходимо брать из лесистой зоны, в особенности из Белоруссии и центральных регионов вокруг Москвы.

Необходимо полностью осознавать положение: поголовье коров во всей России составляет около 63 млн, в то время как в Германии — 22 млн. Поголовье свиней — 30 млн против 24 млн в Германии. Поголовье коров сконцентрировано в основном на природных пастбищах, это регионы севернее Москвы (кроме Балтикума) и до Сибири и степных областей юго-востока. Поголовье свиней находится в основном в северо-западных лесистых областях вплоть до Москвы. После прекращения подвоза зерна из черноземной зоны эти поголовья неизбежно и очень значительно сократятся. В такой ситуации есть опасность, что если наша администрация своевременно не захватит их, чтобы снабжать армию и гражданское население, то местное население начнет забивать коров и свиней для собственного пропитания, ничего не оставив для целей Германии.

Поэтому важно не просто обеспечить мясо с Востока для двух третей вермахта на один год, важно не только вывезти живой скот из северо-западного и центрального регионов к балтийским портам, чтобы переправить его на бойни северной Германии и использовать для нужд гражданского населения. Но также решающе важно по возможности обеспечить запасы мяса и на далекое будущее. Проблема консервирования мяса, таким образом, будет иметь решающее значение как раз в северных регионах. Всю жесть, которую можно будет получить или изготовить в России, не тратя на прочие консервы, необходимо применить для консервирования мяса, которое только в жестяных банках может храниться достаточно долго. Возможные исключения — например, рыбные консервы — могут быть сделаны, если необходимо, лишь позже. Важно также применять и другие методы консервирования (засолка, заморозка, копчение). Все мясные фабрики, расположенные в данном регионе, необходимо подчинить этой решающей цели. Необходимо еще раз подчеркнуть важность и первоочередную роль этой задачи. Потому что позднее из-за прекращения подвоза захват скота станет невозможен.

III. Специальные задачи. Только после решения перечисленных основных задач можно перейти к решению специальных задач на местах.

1) Захват рыболовецкого флота в Белом море и его перегон в Норвегию, чтобы использовать его для целей Германии с норвежскими рыбообрабатывающими предприятиями. Насколько известно, речь идет о 100 судах на угольном топливе. Очень значительное число, если учесть, что в нашем распоряжении в настоящее время всего около 80 рыболовецких судов.

2) Необходимо предпринять попытку использовать для целей Германии и остальные рыболовецкие регионы, например, в Каспийском море (Астрахань, Баку) — ежегодно 400–500 тыс. т, это весь немецкий океанический промысел — построив там фабрики для производства рыбной муки, чтобы решить актуальный вопрос снабжения Германии содержащими белок продуктами.

3) Хорошо развитое консервное производство овощей и фруктов, а именно в Крыму, на Волге и в Закавказье, будет использовано, прежде всего, для снабжения вермахта. Лишь позднее и в зависимости от наличия запасов жести можно подумать о том, насколько ее возможностей хватит для снабжения гражданского населения.

4) Наконец, необходимо будет заняться еще рядом специальных проблем, которые здесь будут только перечислены:

а) хлопковые культуры южной Украины и Закавказья;

б) получение шерсти с имеющегося поголовья овец;

в) соевые культуры;

г) природные каучуковые культуры;

д) чайные и шелковые плантации в Закавказье;

е) выращивание сахарной свеклы на Украине;

ж) выращивание табака на Кавказе и в Крыму.

Все эти проблемы должны рассматриваться с позиций интересов германской армии и гражданского населения и с учетом транспортной ситуации.

Руководящим принципом при всем этом должно быть: никакого распыления на вторичные области, лишь решение главной задачи — облегчения продовольственного положения Германии.

***

IV. Заготовка. Решение [перечисленных] проблем требует, помимо сохранения сельскохозяйственного производства в «продуктивной зоне», также наличия работающей системы заготовки продукции. Уже только по этой причине должна быть сохранена структура колхозов: чем крупнее предприятия, тем легче осуществить сбор и заготовку. При заготовке продукции в зоне сельскохозяйственного производства необходимо позаботиться о достаточном снабжении производящих ее крестьян и сельскохозяйственных рабочих, чтобы добиться сохранения и увеличения производства на следующие годы. Подобная забота не представляется возможной и даже необходимой в отношении населения потребляющих регионов лесистой зоны, разве что за исключением особого обращения с Прибалтикой и — если это окажется возможным — Белоруссией. Помимо заготовок для продовольственного снабжения вермахта, важной целью в этих потребляющих регионах станет захват большей части урожая масличных культур и как можно большего количества зерна для вывоза в Германию. Необходимость захвата поголовья скота уже упоминалась. Чтобы иметь средства обмена для крестьян из «продуктивной зоны», нужно будет также полностью захватить сахарное производство. То же самое касается табака, алкоголя, мехов, кожи, текстиля, а также угля, нефти и прочего.

Так как производство сливочного масла в России составляет всего лишь 180 000 т при 63 млн штук коров (В Германии 600 000 т при 22 млн коров), то захват запасов масла обеспечит лишь потребности вермахта. У нас просто не хватит сил, развивать в России производство масла. Исключение составит Прибалтика и, возможно, некоторые части Белоруссии.

***

V. Эти объяснения показывают, что имеет особенную важность. Минимальная цель — на третьем году войны полностью освободить Германию от снабжения собственных вооруженных сил, чтобы дать немецкой продовольственной экономике возможность, сохранить прежние объемы рационов и запастись резервами на будущее. Кроме того, необходимо как можно сильнее увеличить объемы ввоза в Германию трех решающих видов продукции — масличных культур, зерна и мяса — для обеспечения пропитания не только Германии, но и завоеванных территорий на севере и западе.

Эта задача требует от руководителей всех инстанций величайшей инициативы и служебного рвения. Поскольку в нашем распоряжении нет низших органов местной администрации, а количество наших учреждений и сельскохозяйственных руководителей может быть лишь ограниченным, то любой бюрократической работы необходимо решительно избегать. Наши люди должны находиться на переднем крае своего фронта работ, лично руководить и отдавать распоряжения. Люди, не умеющие проявить подобную инициативу, не годятся для наших целей и должны быть как можно скорее заменены. При такой сильной личной приверженности делу и необходимости быстро принимать решения и отдавать приказы постоянно будут случаться промахи. С ними придется мириться. А вот с чем мириться нельзя — так это с нерешительностью и недостатком инициативы из страха принять неправильное решение. Наши люди должны четко понимать, что они могут полагаться только на себя и на этих обширных пространствах не могут ждать письменных или телефонных приказов сверху. Они должны работать самостоятельно и с полной отдачей в соответствии с приведенными здесь принципами[9]. Они не должны ничего требовать от вышестоящих инстанций, потому что эти требования — по крайней мере, в первые месяцы, — не смогут быть удовлетворены. Напротив, при недостатке запчастей для сельхозмашин, при нехватке или поломке тягачей или при отсутствии топлива для них они должны решать эти проблемы своими силами, и пусть даже самыми примитивными методами, чтобы обеспечить выполнение основных задач: уборка урожая, заготовка урожая, посевная кампания для нового урожая. Наши люди должны понимать: они смогут подчинить себе население, только если будут действовать четко, по существу и непреклонно. Русский привык, что им командуют. Приказы и указания должны быть такими короткими, простыми, ясными и четкими, чтобы не вызывать у русских никаких вопросов и дискуссий. Дискуссии должны быть задавлены в зародыше. Только так можно успешно управлять русскими[10].

В заключение необходимо еще раз указать на самое важное: при большевистской системе Россия ушла из Европы, нарушив, таким образом, равновесие в европейском разделении труда. Наша задача — вернуть Россию в это европейское разделение труда, что будет неизбежно означать крах экономического равновесия в самом СССР. Поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть речи о сохранении существующего порядка, наоборот, последует сознательный отказ от него и включение продовольственной промышленности России в европейские рамки. Из этого неизбежно следует вымирание как промышленности, так и большей части населения в прежних областях-получателях.

Эту альтернативу нельзя подчеркнуть более жестко и остро.

Игнорирование Европой основ продовольственной автаркии уже привело к тому, что северная и западная Европа сегодня голодают. Оно привело к тому, что Германия, сделавшая выводы и вступившая в «битву за производство»[11], фактически должна обменивать свои продовольственные припасы и урожай на уголь, железо, машины и т. д. в Бельгии, протекторате, губернаторстве и даже по Франции. Высокоиндустриальная, после Англии самая нуждающаяся в поставках продовольствия Германия вынуждена снабжать продуктами питания в обмен на промышленные товары регионы с лучшим климатом и сельским хозяйством, снабжать страны, которые считаются аграрными. Трудно представить себе более гротескное воплощение ошибочной европейской продовольственной политики. С другой стороны, оно как нельзя лучше показывает высокие достижения немецкого сельского хозяйства, особенно учитывая тот факт, что в четырехлетнем плане 1936 года фюрер потребовал промышленной автаркии, чтобы освободить валюту для импорта продовольствия.

Но теперь из-за событий на Востоке и из-за продолжительности войны ключевой вопрос продовольствия должен стоять на первом месте. Потому что от этого зависит не только победа в войне, но и последующее сохранение мира.

Главной целью европейского сельскохозяйственного производства останется сама Европа. Присоединение Востока ни в коем случае не означает снижения сельскохозяйственного интенсифицирования в Германии и Западной Европе. Наоборот, это интенсифицирование продолжится и усилится после войны. России во время войны и после войны отводится роль поставщика дополнительного продовольствия, которое [впоследствии] будет составлять не более 10 % от нашего собственного урожая.

Речь идет, таким образом, не о замене европейского интенсивного сельского хозяйства посредством присоединения новых земель на Востоке, а о замене ввоза продовольствия из-за океана ввозом его с Востока. При этом важны две вещи:

1) Земли на Востоке послужат нам для преодоления дефицита продовольствия во время войны и в послевоенное время. Из этого следует, что нельзя уклоняться от вмешательства в [экономическую] сущность восточных регионов. С европейской точки зрения такое вмешательство гораздо более допустимо, чем вмешательство в сущность европейского сельского хозяйства. Потому что в первом случае речь идет об обеспечении всего 10–15 % пищевой основы Европы, а во втором — об остальных 90 %.

2) В новом порядке (то есть послевоенном. — Примеч. пер.) за счет интенсифицирования сельскохозяйственного производства и роста урожаев продуктивные регионы Востока должны будут стать постоянным и растущим дополнением европейской продовольственной экономики.

Первая задача должна быть решена любыми путями, в том числе за счет жесткого сокращения потребления среди местного населения; при этом, естественно, следует делать различия между «продуктивной зоной» и регионами-получателями.

Вторая задача предполагает достаточное питание работников «продуктивной зоны, поскольку рост сельскохозяйственного производства невозможен без достаточного питания людей, которые его обеспечивают.

Поэтому не стоит даже напоминать о том, что освоение обширных восточных пространств для европейской продовольственной экономики не освобождает немецкое крестьянство от его продовольственных задач в войне и не отнимает у крестьянства его важного значения после войны. Важно также, чтобы наши люди на Востоке всегда помнили об этих основных принципах, дабы не повторить ошибку миллионов немцев в последнюю 1000 лет; немцев, которые шли на Восток, строили там чужое государство и превращались в его высший слой, не видя при этом, что служат силе, направленной против Германии и против Европы.

[1] Нацистские руководители — Г. Гиммлер и Г. Геринг — делали заявления о том, что одним из результатов похода на Восток будет сокращение населения СССР на 30 млн человек. По всей видимости, происхождение этой цифры следует усматривать в расчетах Бакке, полагавшего, что население России с 1914 г. выросло на 30,5 млн человек, с 140 до 170,5 млн. Соответственно, именно такое число людей обрекалось на голодную смерть насильственным возвращением оккупированных территорий Советского Союза к модели зернового экспорта времен кануна Первой мировой. Подробнее см. статью в настоящем издании.

[2] Именно этим в немалой степени обусловлен отказ Гитлера от планов снабжения и вообще оккупации двух советских столиц. В конечном итоге выбор был сделан в пользу блокады Ленинграда и Москвы с целью избавиться от излишних едоков. Приказы не занимать эти города, разрушить их обстрелами и бомбежками и не принимать капитуляции, даже если она будет предложена, были изданы одновременно 7 октября 1941 г.

[3] Это замечание выдает знакомство Бакке с наработками политического бюро по делам Востока, которое 17 июля 1941 г. превратится в министерство оккупированных восточных территорий. Глава этого ведомства А. Розенберг выдвигал принцип дифференцированного отношения к разным народам СССР. Согласно его замыслам, необходимо было умеренное отношение к украинцам, прибалтам, народам Кавказа, но драконовские меры к русским — как к государствообразующему народу СССР. Расчеты экономического штаба «Ост» относительно распределения пищевых ресурсов среди местного населения черноземной и нечерноземной зоны Советского Союза идеально легли на политическое планирование Рейха.

[4] Восточная Пруссия, Силезия, Вартеланд и Данциг-Западная Пруссия были включены в состав Третьего рейха в 1939 г. после разгрома Польши.

[5] Экономические инспекции — региональные подразделения экономического штаба «Ост». Прибалтика входила в сферу действия инспекции «Ленинград (Холштейн)», а Белоруссия — в сферу действия инспекции «Москва (Заксен)».

[6] Имеется в виду гражданский руководитель административно-территориальной единицы в подчинении министерства восточных территорий — рейхскомиссар. Интересно, что опять же Бакке известно о намерении Розенберга объединить Прибалтику и Белоруссию в рамках одного рейхскомиссариата. Это образование получит название Остланд, а возглавит его Генрих Лозе.

[7] Сельскохозяйственный руководитель (Landwirtschaftsführer или La-Führer) — должностное лицо в округах и районах на оккупированных территориях. Находилось в подчинении экономических инспекций.

[8] Согласно советско-германскому договору о поставках от 11 февраля 1940 г., советская сторона поставила в Третий рейх чуть менее 1 млн т фуражного зерна. На 1941 г. Москва согласилась экспортировать в Германию также кормовое зерно — пшеницу. Общее количество зерна, которое Берлин получил до вторжения вермахта в 1940–1941 гг., составляет1,6 млн т зерна.

[9] Этот тезис совпадает с последним пунктом инструкции от 1 июня 1941 г., которую Бакке написал для своих сотрудников на Востоке: «Вы полностью предоставлены самим себе, поэтому не должно быть никаких жалоб и взываний о помощи в высшие инстанции. Помогай себе сам, тогда и Бог поможет тебе!» См.: Инструкция уполномоченного по продовольствию и сельскому хозяйству Герберта Бакке о поведении должностных лиц на территории СССР, намеченной к оккупации // Политико-стратегическое содержание планов Третьего рейха в отношении СССР: Сборник документов и материалов. М., 2015. С. 252.

[10] Данную интенцию Бакке также повторил в инструкции от 1 июня 1941 г.: «Русские всегда хотят оставаться массой, которой правят. Так они воспримут и приход немцев, ибо этот приход отвечает их желанию: “...приходите и владейте нами”. Поэтому у русских не должно возникать впечатления, будто вы в чем-то колеблетесь. Вы должны быть людьми дела, которые без лишних слов, без долгих разговоров и без философствования четко и твердо устанавливают и проводят необходимые мероприятия. Тогда русские будут вам охотно подчиняться». Инструкция уполномоченного… С. 250–251.

[11] Битва за производство (нем. Erzeugungsschlacht) — программа повышения урожайности, целью которой было завоевать для Третьего рейха независимость от пищевого импорта. Разработана Бакке и торжественно провозглашена его шефом, министром Рихардом-Вальтером Дарре на Крестьянском собрании в Госларе 17 ноября 1934 г. Подразумевала улучшение почвы, кредитование фермеров, строительство комфортных общежитий для рабочих-мигрантов, широкое государственное консультирование. В целом эта программа успехом не увенчалась.

Комментарии

Документы о геноциде русских есть, а в отношении евреев нет и до сих пор не сфальсифицированы. Выдумщики лохокоста работают отвратительно.

Великолепно! Более точно и не скажешь.

Когда местечковые нацисты жонглируют цифрами отдельных перемог, они напрочь не в состоянии каким-либо образом интерпретировать эти цифры в контексте понимания того,что экономика является "целостной взаимосвязанной системой" (в масштабах странны и в масштабах мира). И вписывать в эту "целостную" систему увиденные параметры они не умеют. И,что хуже всего, даже не пытаются. Чем уводят общественное сознание в сторону от проблем.

Не давая картины взаимосвязей, они по сути занимаются дезинформацией хотя вроде бы не лгут.

Хотя именно выстраиванием взаимосвязей в экономике нужно описывать ее "картину бытия". Пути же реализации могут быть разными.

Неважно как "вывозить хлеб", - "лошадями или пароходами". Важен именно вывоз хлеба.

Зерно, зерно...

Смотрим ТОП--5 компаний Украины с зерном. Удивительные вещи. Хозяева молодые люди.

Бронь стОит дорого (с) Или наоборот, дёшево- про лайфхак "мёртвые души" писал ещё хохол Гоголь.

В любом случае, там рулят те, кому надо.

Объемно, подробно, педантично. Мы так не можем, по этому мы просто бахнем

Эти планы провалились благодаря стойкости советского народа, разгрому фашистской Германии. И немцы не получили зерно из СССР, во всяком случае западные немцы. Восточных мы сами кормили по доброй воле. Они это знают...Между тем в последнее время та же Германия благополучно снабжала сама себя продуктами питания. Голода не наблюдается. Почему? А у них урожаи выросли в разы! У них очень высокие нормы внесения удобрений, причём государство субсидирует это. Почему вдруг Россия вышла на второе место по экспорту зерна? Немцы организовали голод и у нас народ повымер? Нет! Запад организовал запрет на вывоз удобрений из России! А химические заводы, производящие удобрения, не могут останавливаться, они от этого умирают...И пришлось вносить удобрения в свои земли! Во! А эти заводы и были для для того построены, не для вывоза удобрений за границу, нет, а для нашей Земли, для повышения благосостояния советского народа, и произошло чудо!...Между прочим, тупо вывозить сельхозпродукцию, и не вносить в эквивалентном количестве удобрения есть преступление перед следующими поколениями, ибо вывозится плодородие своих земель. Там есть жёсткий баланс. Но, сами понимаете, здесь нужен искусственный интеллект, чтоб догадаться до этого и начать наконец вносить столько, сколько надо.

Ни война, ни фашизм в отдельно взятой стране для победы над голодом в наше время не нужны...

Егор такоё скелет выкопал, он еще даже до конца не представляет.

Что интересно: на "Западе" этот "скелет" откопали еще в 60-х прошлого века. Там все заинтересованные отлично знали и про геноцид русского народа и про его причины.... А в России только сегодня начинают понимать...

Всё подсчитали и распланировали. Но не рассчитали свойственную советским людям злость и ненависть к оккупантам. И не зря.

Самоуверенно самообманулись:

"Приходите и правьте нами...", - мол, русские привыкли что бы ими командовали. А то, что слова эти от их же предков с обманом в историю вписаны, не учли.

Доброту, спокойствие и мягкость, опять же, за слабость принимают.

А вот почему эти их планы не распространены у нас в широком инфополе - вопрос, уодящий туда же, что и тот, откуда эта очевидная бредовая глупость "приходите и владейте" (кстати, широчайшие распространённая!). Надо менять здесь очень многое: от воспитания целостности восприятия окружающего мира до выявления и выкорчёвывания врагов и дураков, работающих в этой области.

Победа в инфопространстве гораздо более значима нежели относительно более просто достигаемая, но при этом весьма не надёжная победа на силовом уровне.

Золотые слова. Лучше не скажешь