Попадается интересное и удивительное. Делюсь.

Путин назвал причины распада Советского Союза

но вопрос гораздо интереснее, и ответ на него гораздо шире -

-------------------------------------------------------------------------------

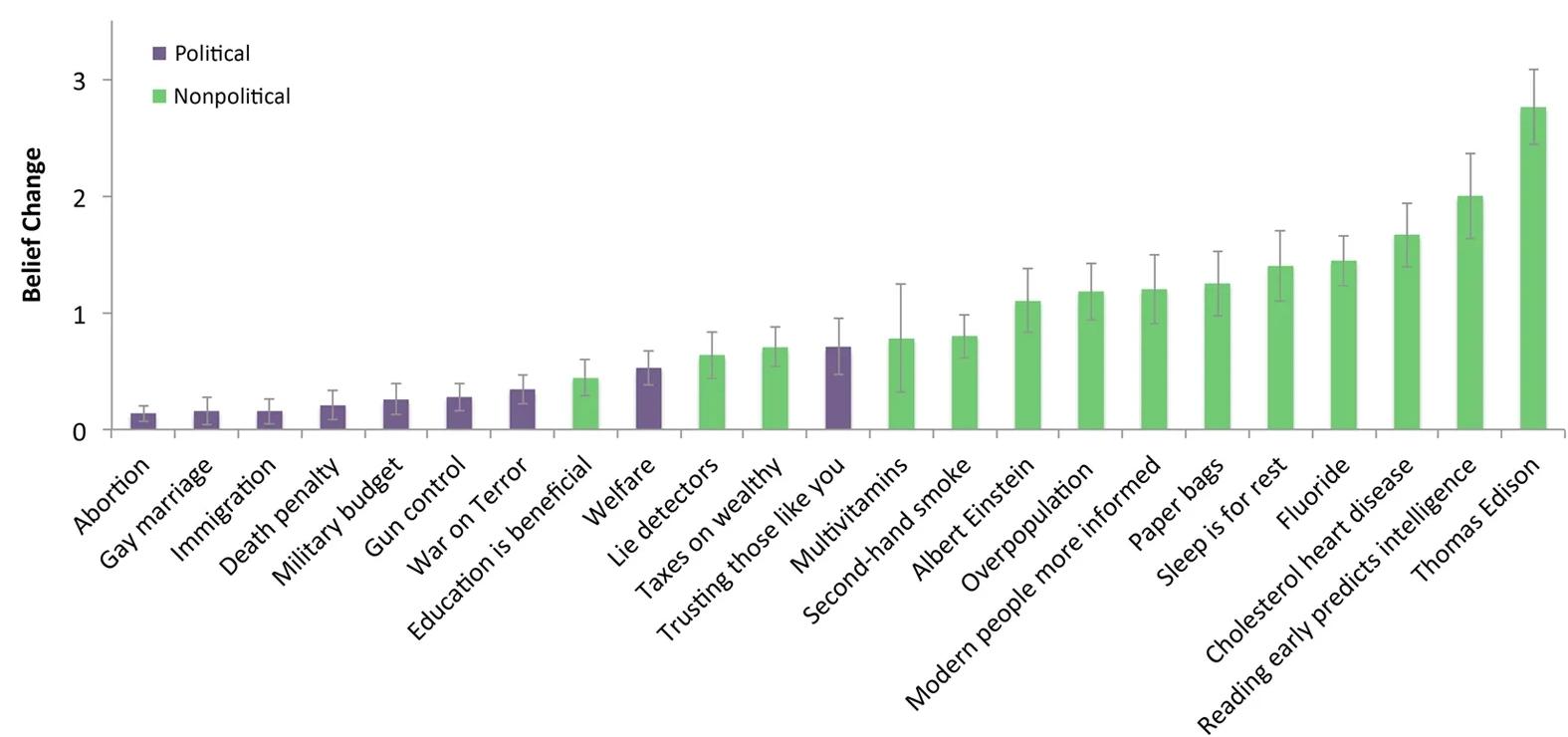

Нейробиологи увидели реакцию мозга на контраргументы

Если человека пытаются заставить поменять собственные убеждения, то у него активируются области мозга, которые ассоциируются с эмоциональной реакцией на угрозу и с представлениями о себе.

остальное в чулане -

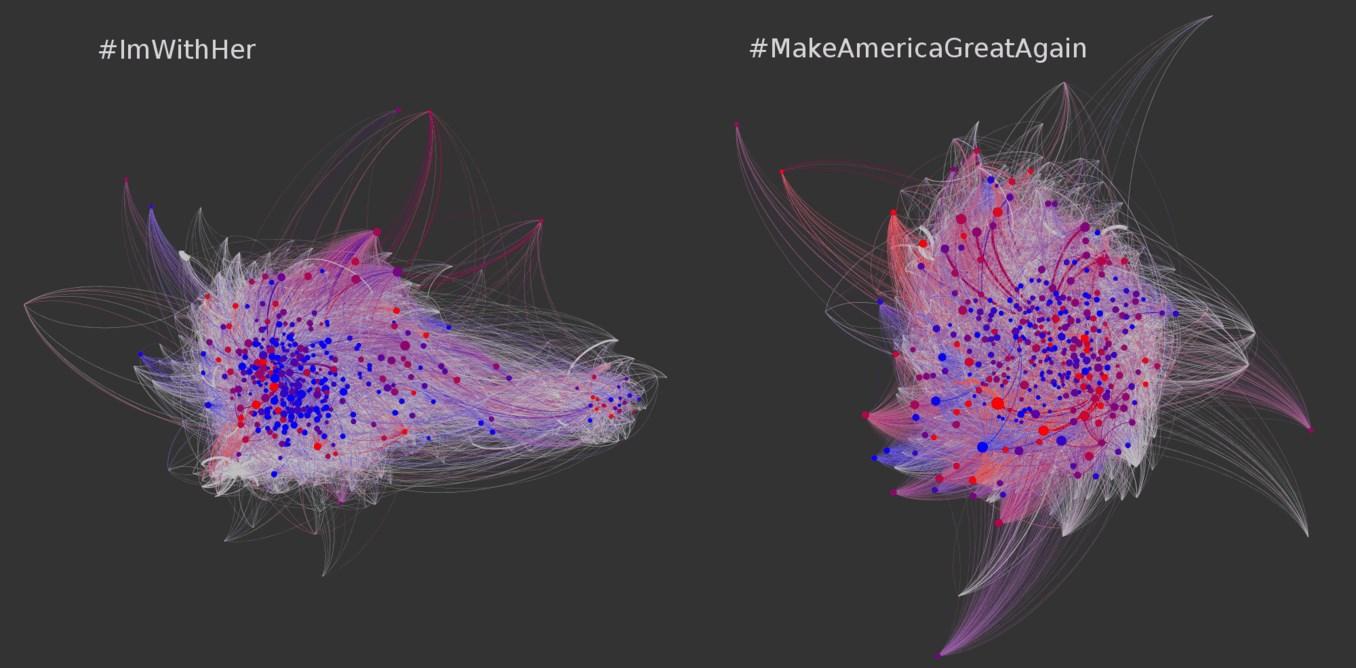

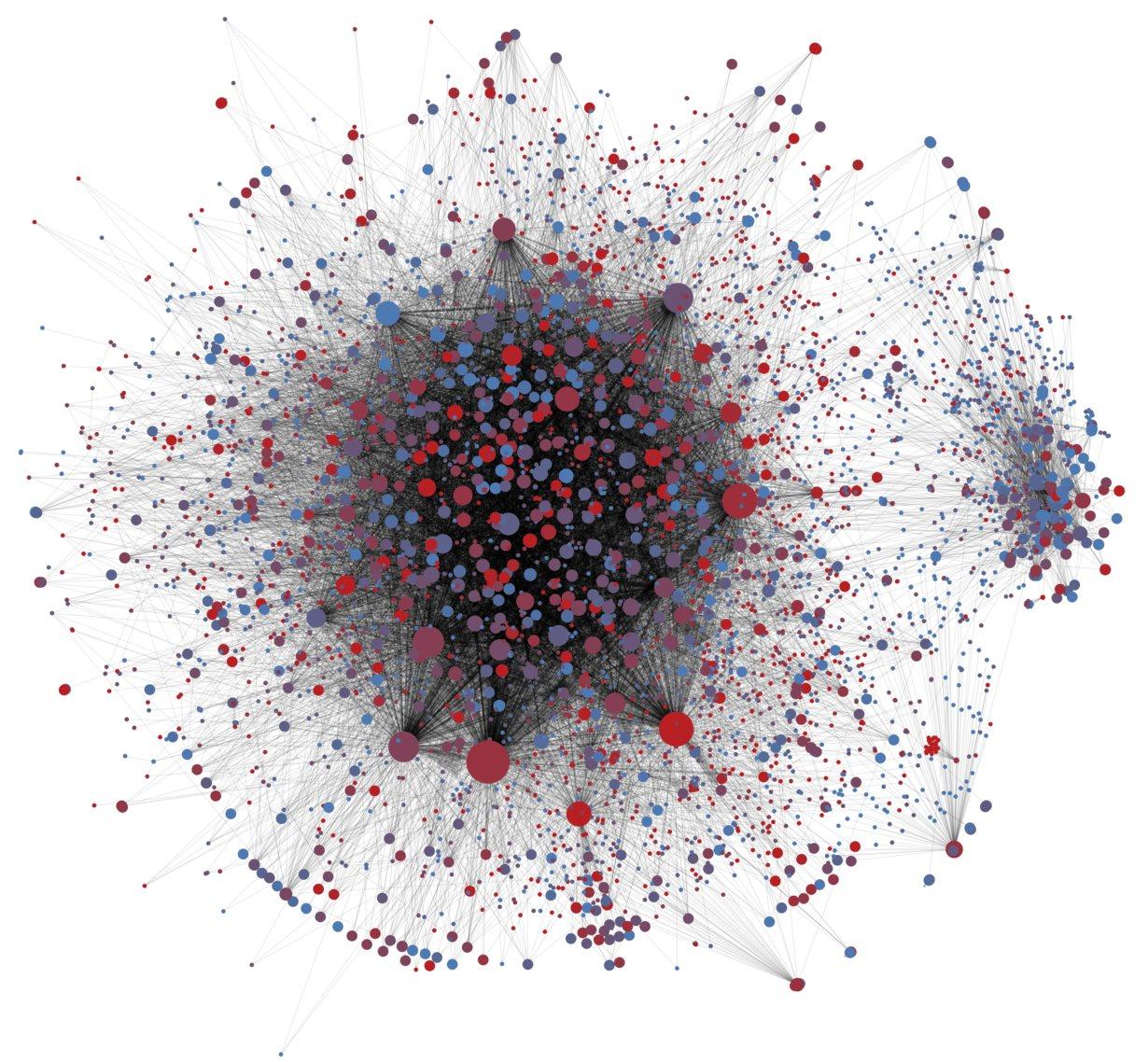

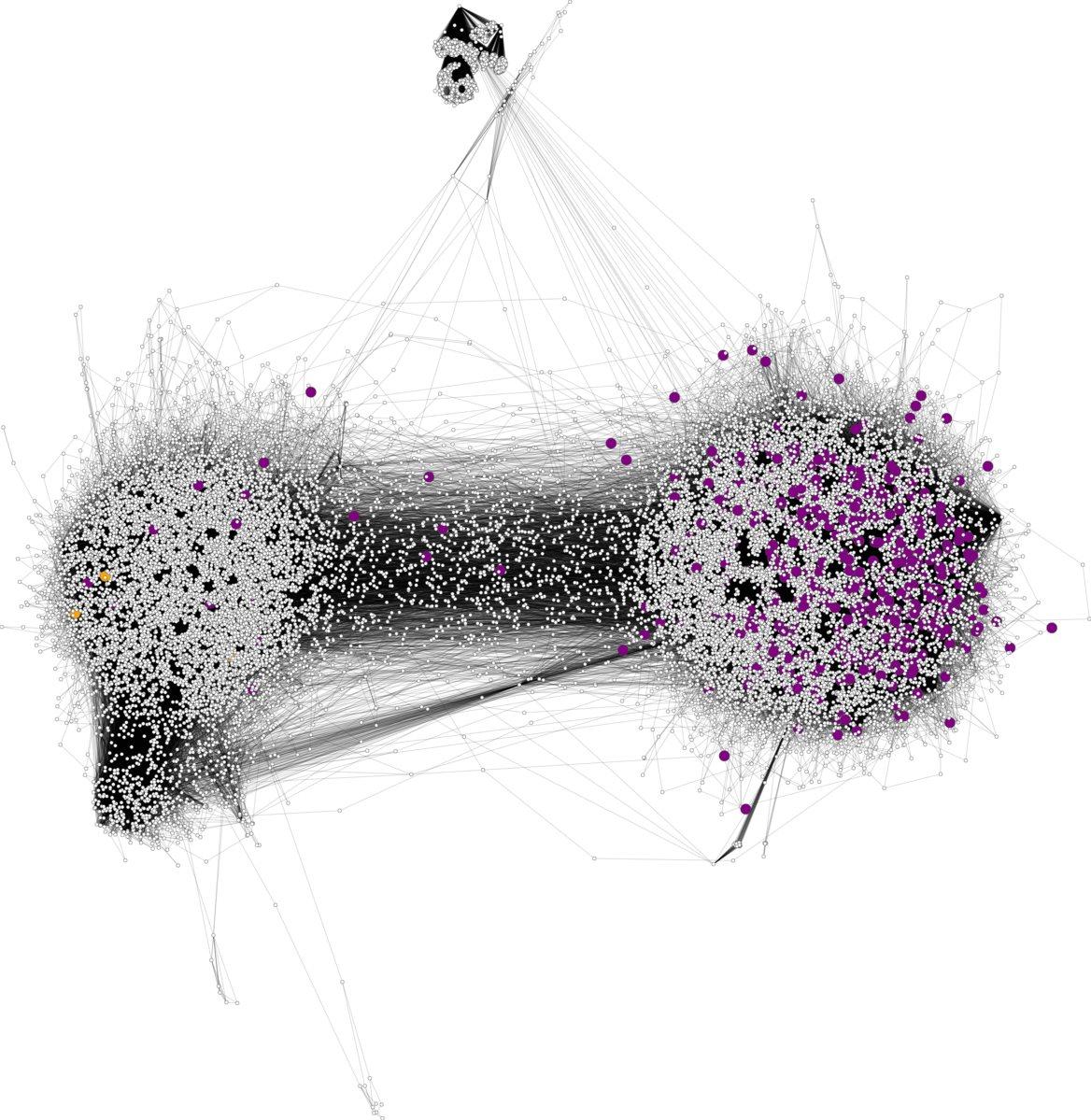

Недавно мы опубликовали материал, посвященный тому, как на убеждения человека влияют социальные сети. В нем обсуждается, каким образом распространяется информация в сети и как создаются «информационные пузыри», искажающие наши представления о реальности. Вот он -

«Максимальный репост». Как социальные сети победили нашу способность отличать правду от лжи

04/01/2017,Способны ли социальные сети искажать наше представление о реальности? Почему мы склонны доверять своим друзьям даже в тех случаях, когда они делятся с нами ссылками на непроверенные сообщения, а то и на прямую дезинформацию? И как эта доверчивость влияет на наши поступки в реальном мире — например, на наше решение проголосовать за того или иного кандидата в президенты? Читайте об этом в статье профессора компьютерных наук и информатики Филиппо Менцера, которую опубликовало издание The Conversation.

остальное в кладовке -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поведение сложных систем в точках бифуркации по И.Р. Пригожину Одним из общенаучных результатов И.Р. Пригожина явилось понимание того, что на траектории эволюции некоторых сложных систем при изменении внешних параметров имеется чередование: устойчивых областей, где доминируют детерминистические законы, и неустойчивых областей вблизи точек бифуркации, где перед системой открывается возможность выбора нескольких вариантов будущего развития… «Таким образом, мы видим, что вдали от равновесия, то есть при существенном ограничении степеней свободы, система может приспосабливаться к своему окружению несколькими различными способами или, выражаясь менее антропоморфически, при одних и тех же значениях параметров возможно несколько различных решений. И лишь случай решает, какое из этих решений будет реализовано. Тот факт, что из многих возможных вариантов был выбран лишь один, придаёт системе историческую размерность, своего рода «память» о прошлом событии, произошедшем в критический момент и оказавшем влияние на дальнейшую эволюцию». Г. Николис, И. Пригожин, Познание сложного, М., «Урсс», 2003 г., с. 19. ПРИМЕР. «… теория самоорганизации имеет дело с открытыми, нелинейными диссипативными системами, далекими от равновесия. Флуктуационная гипотеза Больцмана, развитая школой Пригожина. Создана безупречная и математически красивейшая модель. Вдали от равновесия система достигает некоторой критической точки, называемой «точкой бифуркации». И вот тут на эволюцию системы способны влиять даже ничтожные флуктуации, которые в «прочном», равновесном состоянии системы не могут влиять на неё никак. Так что заранее категорически непредсказуемо, как будет развиваться система, достигнув и проходя точку бифуркации. Если математический аппарат модели перевести для «особо одарённых» на разговорный язык, то получится примерно следующее: Когда какая-то система, организация, процесс находится в шатком, неустойчивом, ослабленном состоянии и для дальнейшего существования требуется реорганизация, переделка, кардинальные изменения - то малейшая случайность может необратимо повлиять на весь дальнейший ход событий. И как всё сложится - предсказать невозможно. То есть: «Полцарства за коня!» «Пусть Груши скорее идёт к Ватерлоо!» «А если бы Наполеона убили на Аркольском мосту?» Веллер М.И., Кассандра, СПб, «Фолио», 2003 г., с. 396-397.

Источник: https://vikent.ru/enc/1877/

на всякий случай - точка может быть не би, а полифуркации. и "И лишь случай решает" - может это и не случай.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

рождение осы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Алхимия и жизнь

В «Тайной Доктрине» упоминается такой философский спор: атомы водорода и кислорода перестают ли существовать в молекуле воды?

Спор именно философский, особенно в переложении на самоидентификацию человека. Помимо очевидных химических аналогий я бы отметил тут ещё и такую: человек в объективности является алхимической молекулой, связностью разных алхимических атомов, но сам себя воспринимает как нечто цельное. Алхимия от химии отличается так же, как макрокосм от микрокосма. С эзотерической точки зрения «семь главных планов нашей Солнечной системы — всего лишь семь подпланов космического физического плана» — то есть на аналогии с агрегатными состояниями физики наше с вами «эмоциональное» это макрокосмическое-жидкое, а наше микрокосмическое-ментальное — газообразное с высшей точки зрения. Это одна из базовых истин, известная всем изучающим. Именно из неё напрямую следует, что алхимически человек-формальный это молекула, да хотя бы та самая «соль земли», схематически как минимум состоящая их трёх атомов: физического, астрального и ментального. Соли бывают разными, люди бывают разными, но не по случаю разными, а в силу эволюции сознания, вершиной которой является живой философский камень человека людей. Путь к алхимической вершине давно и широко известен узкому кругу лаборантов бытия:

CALTINATION > SUBLIMATION > SOLUTION > PUTREFACTION > DISTILLATION > COAGULATION > TINCTUR

тот же автор -

Епитафия Робеспьеру

«Свободу» в обществе может обеспечить только компетентный самоконтроль каждой единицы этого общества. Если такого самоконтроля нет (а его нет, и эгоцентризм таковым самоконтролем не является) — концепция «свободы» фактически становится концепцией «анархии», на практике ведущей к распаду, либо к той или иной форме диктатуры, как результату стремления сохранить общественную цельность, связность и контроль.

«Равенство» в обществе можно обеспечить только приведением к соответствию места индивида в субъективной эволюции и объективного места гражданина в социальной организации. Поскольку субъект человека сегодня не формализуем, а сам факт индивидуальной эволюции находится за пределами социального понимания — концепция «равенства» не может быть реализована в сущности, только фиктивно.

«Братство» в обществе обеспечивает отождествление каждой личности общества со своей душой, поскольку «братство» по факту (метафизическому) есть характеристика отношений души («все души едины»). Никакие внешние организационные методы и инициативы не в состоянии привести общество к субъективному «братству».

— — — — — —

Предсказуемое падение и смерть идеалов в несовершенной социальной материи открывает перспективы к их перерождению в более прагматичных целях и ценностях, которые смогли бы обеспечить предварительное развитие в индивидах качеств, необходимых для возвращения и реализации первичных идеалов в их подлинном значении.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Умненькие дебилы: умны в деле-в-малом, дебилы в деле-в-большом

Человеческая деятельность коллективна. Но почему-то образование в части мышления часто сводят к умению пораскинуть мозгами в части решения каких-то олипиадных задачек: условие таких задачек полностью однозначно, время решения 2-4 часа одного человека, уточнений условий задачи не требуется, ответ короткий и по факту нигде дальше не используется (проверка/верификация есть, приёмки/валидации нет). Вот из школы и из вузов ровно такие люди и выходят: победители олимпиад, крайне сообразительные, умненькие.

От одного из наших преподавателей я услышал краткую характеристику студенческой группы: "умненькие, но дебилы". Это похоже на талебовских ИНИ (интеллектуалы, но идиоты), ибо знают теории, но не знают как их применять в жизни. Но это определение было не по Талебу, формула просто совпала. Талеб сам в какой-то мере ИНИ: его теория ИНИ критикуется по тем же самым линиям, по которым он критикует всех других. И он ни разу не инженер. И не менеджер. И очень и очень ограниченно предприниматель (он не организует производство нового продукта или сервиса). И с этой точки зрения для меня он тоже "умненький, но дебил".

Расшифровка фразы "умненькие, но дебилы" была про то, что умненькие в решении олимпиадных задач из самых разных областей, но дебилы в коллективной деятельности -- понимании места этой маленькой задачи во множестве других больших задач. Люди обычно уточняют постановку задач у других людей и ставят уточняющие эксперименты, когда спросить не у кого, и это занимает огромное время. Потом они решают олимпиадную задачу (но их обычно сотни штук на их часть проекта, и все эти решения взаимосвязаны, и нужно не запутаться), да ещё и согласуют решение с другими людьми и ставять уточняющие эксперименты, чтобы убедиться, что решили именно нужную задачу, а не какую-то им показавшуюся. И проверяют, что это их решение ничего не испортило вокруг. И что решение не такое дорогое, чтобы обессмыслить весь большой проект. И что решение получено вовремя для большого проекта, а не вовремя с точки зрения кого-то из жюри.

остальное тама тама -

В программировании это различение известно как программирование-в-малом (по сути, олимпиадное программирование, programming-in-the-small) и программирование-в-большом (programming-in-the-large). Я потом эту тему обобщил до моделирования, онтологизирования, проектирования (это ведь в всё одно и то же по большому счёту) в малом и большом (см. пост "Онтологические модели -- это про проектирование/программирование/моделирование-в-большом" ещё 2009 года, https://ailev.livejournal.com/748188.html). А потом говорил и про производство в малом и в большом (см., например "стандарты производства-в-большом, 2010 -- https://ailev.livejournal.com/851977.html, и продолжение про стандарты каталогизации -- https://ailev.livejournal.com/852642.html).

Сейчас я понимаю, что тема "малого" (давайте будем это называть "олимпиадным рукоделием") и "большого" (давайте будем называть это проектной деятельностью -- проекты обычно коллективны, личные проекты это как раз "рукоделия") много шире. И тут я коснусь образования. Нынешняя система образования (за исключением весьма экзотического сегодня interactive collaborative learning и ещё некоторых других техник в части формы, но в части содержания -- это ж полная беда) не учит целенаправленно участвовать в проектах, в коллективной работе. Система образования нацелена на олимпиады, на рукоделия. Даже WorldSkills -- это те же рукоделия, та же олимпиада.

Настоящие, жизненные, рабочие компетенции -- это компетенции участия со своей экспертизой какого-то дела в нормальных, а не рукодельных проектах. Это знание того, как делать своё дело-в-большом. Писать кусочек программного кода, который часть огромного программистского проекта: договариваться с командой, согласовывать интерфейсы с результатами работы других команд, проходить не только через проверки удовлетворения требований, но и приёмки удовлетворения потребностей. Понимать наличие не только ролей в команде, но и внешних проектных ролей (в том числе понимать, что инженерной и менеджерской работы в проекте будет маловато, нужна ещё и предпринимательская).

Даже когда кажется, что твоя работа -- это решение олимпиадных задач, это обычно оказывается не так. Ну, или у тебя есть шеф, который обеспечивает тебе контакт со всем окружающим миром, договаривается со всеми, а когда ты напортачил с твоей работой -- ещё и подтирает за тобой. А ты вроде как делаешь всю работу -- не замечая того, что это вписывание работы в мир тоже работа, и немаленькая, и она требует хорошего кругозора, хорошего тренинга в коммуникации, хороших мозгов.

Мой пойнт тут в том, что деятельности-в-большом нужно и можно учить. Но это обучение не какой-то прикладной "олимпиадной" дисциплине. Это обучение трансдисциплинам: логике, онтологии, коммуникации (важно! коллективный характер проектов тут!), коллективному принятию решений (важно! это не самому "напружиниться, и решить"), научному мышлению, далее системному мышлению, вычислительному мышлению -- все из которых оказываются коллективными (да, и вычислительное мышление тоже! олимпиадное программирование имени Дональда Кнута осталось в далёком прошлом), а дальше кругозоры -- про практики системной инженерии, менеджмента, предпринимательства и т.д., и множество ролей для этих практик, без понимания которых проект в голову не уложишь. А не уложишь проект в голове -- будут проблемыв со вписыванием своей работы в работу команды, и работы команды в ещё более широкий круг работы всех остальных людей на планете. Будешь очень умным в части решения никому не нужных проблем, но идиотом в части реальной проектной работы. Умным теоретически (ибо хорошо вышколен в плане рукоделия -- хоть мыслительного, хоть ремесленного!), но бесполезным "по жизни".

Чтобы про вас не говорили "умная голова дураку дадена" -- обращайте внимания не только на своё рукоделие, но и на проект в целом, на окружающую жизнь. Для этого придётся разобраться, как они устроены. И это совсем не ваши любимые дисциплины, в которых вы собаку съели. Это те самые трансдисциплины: методологические, кругозорные.

После этого вы сможете говорить о своих компетенциях в практиках-в-большом, а не компетенциях в практиках-в-малом. Ибо будет инструментарий разбирательств с большим и разнообразным, инструментарий вписывания в проекты.

Это просто ещё один способ говорить о Т-людях (глубокие прикладники, но с широким кругозором -- https://ailev.livejournal.com/1459798.html). Но в посте ещё и акцент на различие самих практик-в-большом и практик-в-малом. Владение трансдисциплинами позволит легче разобраться с более сложными практиками-в-большом (программирование того же кровавого энтерпрайза, например, по сравнению с олимпиадным программированием, или менеджментом в крупной организации по сравнению с менеджментом команды из только себя, любимого).

Отдельный вопрос -- а чем же практики-в-большом отличаются от практик-в-малом? Судя по тому, что происходит с тем же программированием по мере его превращения в программирование-в-большом -- практически всем! Собственно, мои посты 2010 года были как раз об этом. Вот трансдисциплины и нужны, чтобы понять -- учат вас прикладным рукодельным практикам-в-малом, или проектным практикам-в-большом. И далее принять осознанное решение по изучению той или иной прикладной практики -- даже не в момент её применения в каком-то проекте, а ещё в момент принятия решения об обучении!

Техноэволюция идёт (open-endedness, https://ailev.livejournal.com/1463013.html ), жизнь становится сложней. Нужно учиться, нужно как-то этой жизни соответствовать. Быть умненькими и не дебилами.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утренняя Доставка Детей в Школу США

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Признаки одержимости бесами и как с одержимостью бороться

Ни в коем случае не претендую не только на «истину в последней инстанции», но даже и на какую-то минимальную авторитетность. Тем не менее, в изложенном ниже уверен — на собственном печальном опыте и опыте других людей, страдающих тем же недугом. Итак, вот симптомы:

1. Склонность к РЕЗКИМ И МАСШТАБНЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ПОСТУПКАМ. Одержимый ломает жизнь себе и окружающим — неожиданно, безо всяких видимых (или хотя бы веских) причин может бросить любимого человека, уйти с хорошей работы, рассориться с друзьями и т.д. Крайний вариант — убийство и/или самоубийство. Разглядеть такое в другом или в себе заранее и принять меры трудно — см. ниже — но всё же, надеюсь, возможно.

2. Отключение РАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕЛЕПОЛОЖЕНИЯ и мышления. Одержимый не может объяснить, чего он хочет добиться своим поведением, что он желает получить в результате своих поступков — не может объяснить ни другим, ни (в первую очередь) себе. Планирование как таковое у него отсутствует. Он живёт и действует практически полностью в текущем моменте, «здесь и сейчас», что во многом опускает его до уровня животных.

3. Склонность к НЕГАТИВНЫМ ЭМОЦИЯМ (чаще всего это гнев, раздражительность, но не обязательно). Все понимают значение слов «бешенный», «взбесился» и т.д. Вот это оно обычно и есть — одержимый на раздражители реагирует неадекватно: как правило, с ничем не оправданной яростью и злобой. В нём могут проснуться нехарактерные для него ранее наглость, дерзость, самоуверенность и т.д. Если ранее он не использовал матерную лексику или использовал мало — может начать её активно применять. У одержимого появляется ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЖАДНОСТЬ: он может начать играть в азартные игры, впасть в разврат, употреблять много алкоголя... Вариантов много, начиная с самых безобидных (типа «никогда не смотрел сериалов, а тут вдруг резко подсел») и заканчивая «адреналиновой наркоманией». Одержимые, даже если они депрессивны и тревожны, перестают бояться обычных пугающих людей рисков, это один из очень характерных симптомов.

4. Концентрация на себе, ОТКЛЮЧЕНИЕ СОСТРАДАНИЯ, ЭМПАТИИ. Одержимый зациклен на своём «Я», он ведёт себя крайне эгоцентрично — не эгоистично (в плане выгоды для себя, этого как раз НЕ наблюдается или наблюдается, так сказать, случайно...), а именно эгоцентрично. Интересы, чувства, ценности других людей, в том числе самых близких теряют для него значение, он перестаёт с ними считаться. Увещевания, попытки его как-то образумить, обратить его внимание на всю рискованность и неадекватность его поведения и т.д. он, в лучшем случае, тоже игнорирует — или же они его злят и раздражают.

5. Одержимость чаще всего охватывает НЕСКОЛЬКИХ ОБЩАЮЩИХСЯ людей. В разной степени и (может быть, случается, бывает...) в разных формах — но болезнь эта ЗАРАЗНА и передаётся В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ (!!!). Общения любого, увы — да хоть по электронной почте. Поэтому, если Вы столкнулись с чьей-либо одержимостью — надо иметь в виду и окружение этого человека тоже. Он мог заразиться от близких, родных, от коллег на работе и т.д. — и, скорее всего (если и правда одержим) может заражать окружающих.

КАК СО ВСЕМ ЭТИМ БОРОТЬСЯ. Если в себе — собственным смирением и милосердием к другим. Это может казаться несправедливым (что, например, лично для меня было чрезвычайно чувствительно...), глупым, унизительным и т.д. — НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. Бесы всё равно искажают восприятие, так что даже большой «запас в сторону смирения и милосердия» лишним не будет. Да и вообще — лучше побыть покладистым и добреньким дурачком, чем безумно разломать собственную и чужую жизнь в считанные дни или даже минуты. А то и реально в ад отправиться — как это, похоже, предстоит Олегу Соколову.

Если речь о другом человеке... Тут мне трудно что-то однозначное посоветовать. Нужно не дать ему разрушить собственную жизнь, это понятно — но не менее важно самому не заразиться. То есть, не подхватить от него бесовские раздражительность, гневливость, тревожность и т.д. Так что смирение и милосердие и здесь не будут лишними — хотя бы в целях профилактики собственного заражения. Достаточно ли этого?.. Не знаю, но, полагаю, что всё же вряд ли. Нужно ещё как-то выводить другого человека из состояния одержимости. То есть — осторожно ОТВЛЕКАТЬ ЕГО ОТ ЕГО ЭГОЦЕНТРИЗМА. Мягко показывать и рассказывать что-то, РАСШИРЯЮЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ. Что и правда очень трудно: одержимый будет этому сопротивляться — точнее, будут сопротивляться бесы, овладевшие его сознанием.

https://nezrim.livejournal.com/93576.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чеснок с точки зрения Аюрведы (не проверено)

В 1950 году я был авиаконструктором. Штатный хирург приходил к нам чуть ли не каждый месяц и напоминал всем: «И не вздумайте брать в рот никакой пищи с чесноком в течение 72 часов до полета на наших самолетах, потому что это в два-три раза снижает реакцию. Съев хотя бы чуть-чуть чеснока, вы станете в три раза заторможеннее». Тогда мы еще не понимали, почему так происходит. Но двадцать лет спустя, когда я уже был владельцем корпорации «Альфа-Метрикс» по производству оборудования с обратной биологической связью, мы открыли, что чеснок полностью расстраивает функции мышления. Я провел исследование в Станфорде, и те, кто принимали в нем участие, единодушно заключили, что чеснок ядовит. Вы можете потереть головкой чеснока подошву своей ступни - и вскоре ваши запястья будут тоже издавать чесночный запах. Итак, он проникает внутрь тела. Вот что делает яд, содержащийся в чесноке, похожим на испарения диметилсульфоксида: сульфанил-гидроксильные ионы проникают через любые оболочки, в том числе и через мозолистое тело мозга.

Те из вас, кто занимаются садоводством, знают, что при желании можно уничтожать вредителей с помощью чеснока - вместо ДДТ.

Большая часть человечества наслышана о пользе чеснока. Это - просто невежество.

Если у вас есть пациенты с жалобами на слабую головную боль, невнимательность или рассеянность, если есть среди них те, кто не могут после обеда сосредоточиться на работе с компьютером, просто поставьте опыт и убедитесь сами. Посоветуйте таким людям исключить из рациона чеснок, и вы увидите, насколько улучшилось их самочувствие. Это произойдет в кратчайшие сроки. Затем, недели три спустя, позвольте им съесть немного чеснока. Они скажут: «Боже мой, мы и подумать не могли, что причина наших страданий в этом!..»

Все вышесказанное в равной степени относится и к дезодорированному чесноку, киолику, и к некоторым другим продуктам. Очень непопулярно, но я должен был открыть вам эту неприятную правду".

В восьмидесятых годах Боб (Роберт) Бэк, исследуя функции человеческого мозга, открыл, что чеснок оказывает вредное воздействие на мозг. Лишь потом он узнал, что многие направления Йоги и философские учения предостерегают своих адептов от употребления лука и чеснока, хотя это и входит в противоречие с медицинской практикой. Любой человек, занятый интеллектуальным или творческим трудом, поставив эксперимент с часноком, подтвердит, что после употребления чеснока мышление действительно затуманивается.

Если рассмотреть отношение Аюрведы к часноку, то в ней чеснок и даже спиртовые настойки на нём рекомендуются при некоторых заболеваниях, в сугубо медицинских целях. Однако в той же Аюрведе сказано, что тем, для кого ясность мышления и способность постигать высшее знание стоят на первом месте, а также тем, кто намерен обуздать свои низшие плотские инстинкты, чеснок вреден.

Хотя открытие Бэка не умаляет медицинские свойства чеснока, но все-таки необходимо прибавить к его антимикробному и антивирусному влиянию то воздействие, которое он оказывает на мозг и сознание.

Источник: лекция д-ра Роберта К. Бэка в Сиэтле (США), март 1996 года

Тут http://www.healingcancernaturally.com/garlic-brain-toxin.html оригинал с комментариями, перевод всё-таки оставляет желать лучшего, например пропущенно Now, most people have heard most of their lives garlic is good for you, and we put those people in the same class of ignorance as the mothers who at the turn of the century would buy morphine sulphate in the drugstore and give it to their babies to put 'em to sleep.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комментарии

Самое смешное, что люди, которые легко ведутся на любой вброс в интернете и поддаются манипулированию, с гордостью кричат на каждом углу:

мне сложно с вами говорить у вас -

ильдар навсегда Мразь.

А теперь?

тогда прошу прочитать(там матом много, поэтому не выкладываю) -

https://max-andriyahov.livejournal.com/362205.html

а потом скажите здесь - ложь, фейк, или есть что то?

Ухты как грамотно объяснили если человек придерживается своих аргументов, то это не потому что он постоянно получает подтверждения в их верности, а потому что он типа почти шизофреник и воспринимает это как агрессию против него, а типо агрессии в навязывании иного восприятия и не было.

Грандиозная лажа!

че то тут у вас грандиозный вывод выскочил. у меня вот такой вышел -

человеку которому ломают картинку Его мира, воспринимает это как акт агрессии.

А картинку своего мира, даже если она лишь отдалённо напоминает реальное положение вещей, он наверное на распродаже нашёл, а не нарисовал её на основании многочисленных проб и ошибок.

megodan. не спора ради.

религия и представление о ней. - мой только бог правильный, а вы ему - а вот так - а он вам - сами знаете.

можно чуть-чуть добавить?

Человеку, которому ломают картинку Его мира, воспринимает это как акт агрессии, если не привык развиваться. Если имеется привычка к развитию, любая информация сначала обрабатывается, а потом принимается решение - встраивать её в свою картину мира или она негодная.

спасибо. да, так. но я бы углубил - она все равно воспринимается как акт агрессии, надо внутри конструкцию ломать из говен и палок, а ломать больно сложно, народец не любит когда больно.

и да, кто хочет и видит косяки - ломает и перестраивает.

Ну если Вы настаиваете , пусть будет акт агрессии. Хотя сложно и больно ломать то, что уже зафиксировано. Статическая картина мира - это прекращение потока энергии на её развитие, ломать всё равно будут не через одного человека, так через другую ситуацию. И чем больше сопротивляешься, тем больнее и масштабнее чистка.

, пусть будет акт агрессии. Хотя сложно и больно ломать то, что уже зафиксировано. Статическая картина мира - это прекращение потока энергии на её развитие, ломать всё равно будут не через одного человека, так через другую ситуацию. И чем больше сопротивляешься, тем больнее и масштабнее чистка.

Если же у человека интерактивная картина мира, он постоянно в развитии, допускает появление любых вариаций - у него много энергии на это развитие и новая информация ничего ему не ломает. Вопрос только в том, нужен ему этот кирпичик в его здании или нет. А если нужен, то прямо сейчас или "я подумаю об этом позже".

Ломать это всегда сложно и больно. Ломать - это когда сходятся две сущности и одна должна умереть.

Но как пытались ещё объяснять в детсве, это " закон отрицания отрицания", развитие, это всегда отрицание достигнутого, но добавлю, это не всегда отрицание именно своего достигнутого.

согласна.

а вот это не обязательно (я в смысле "умереть"). Когда сходятся две сущности, им совсем не обязательно убивать друг друга или умирать самим. Они могут дополнить и обогатить друг друга и получится третья сущность, отличная от обеих встретившихся. В этом смысле, закон отрицания отрицания будет соблюдён, но никто не пострадает

Когда сущности дополняют друг друга, это лучший вариант, это значит они обе были верные и обе должны умереть чтоб родить новую.

разве? Ну может быть только в смысле аллегории, что ни одна из них не останется существовать сама по себе. Но в третьей то сущности сохранятся обе

да, да, я вот за эту статью получил -

Причина премодерации:

<Заголовки необходимо сделать информативными> (alexsword)

"Отлил Клод, отолью и я "(с)Углублю и я. Почему все-таки иногда "ломать" НЕ больно: если есть внутренний запрос на развитие и есть осознание несовершенства некой концепции, которая не всякий раз отвечает на вопросы и не всегда вырабатывает варианты ответов - то почему бы ее и не поломать, тем более, что в момент пересмысления, с учетом освоенной новизны, наступает интеллектуальный восторг. Озарение, инсайтЭто эволюция, мать всего, или она ломает тебя, или ты ломаеш все, что скопилось вокруг тебя, это все больно и расходно, и требуется стабильность чтоб накопить силы.

ну так, я и говорю, что у меня не так. Не больно мне. Наоборот, ищу таких прелюдий и оргазмов. Почти секс

Ага, и так бывает, как чирий давить, все уже сгнило и такой кайф избавится!

у нас с вами ничего общего, кайф избавитЬся (отвечает на вопрос "что делатЬ?") от чиряков мне не знаком

Посмотрите на навальнят и либероидов.

Они постоянно получают поттверждение, что их аргументы полное и унылое г..., но попробуйте их переубедить. Максимум, что получите в ответ, это истерику (из-за той самой агрессии)

Эй, момомота по пятницам не цитируют.

вот это отлично сформулировано! Спасибо ТС за то, что принёс сюда.

я рад, читаем остальные 24...:)

я комментирую по мере прочтения . Потому что текст большой, информации много. Пока дочитаешь до конца (с отрывом на основную работу

. Потому что текст большой, информации много. Пока дочитаешь до конца (с отрывом на основную работу ) уже забываешь, что хотела прокомментировать вначале

) уже забываешь, что хотела прокомментировать вначале

Общественность интересует били ли либерастов током? Очень правильные исследования. 8-D

Теперь понятно, почему я не достиг высоких глубин. Потому что я чеснок люблю.

(Претензии к моей лености и тунеядству теперь не принимаются)

А может это вампиры написали, чтобы проще к людям приближаться стало?

не надо на Пульс подавать заголовки из которых невозможно понять о чем материал

К этой статье вы три раза меняли заголовок - руки не отвалились? могли бы и здесь помочь.

От Victor-а: Особенности социальной медицины в США, рекомендации для нас по избежанию этого печального опыта

Это не моя обязанность, я так изредка только делаю, когда запись мне *сильно* понравилась, но заголовок недостаточно хороший.

еще потрачу секунд 30 твоего времени (впустую) -

если "я" неформат или раздражаю, или просто не по нраву - скажи открыто,

скажешь - "не пиши ильдар", и я не буду ни статьи, ни комменты. твоя церква - твои предпочтения и пожелания. если "я" ломаю нечто, или не прав постоянно, или уныл и скучен - просто скажи, я перейду в раздел - "читатели".

Я сказал, повторю еще раз - заголовок и анонс должны быть информативными.

вот человек для примера на статьи которого ты подписан - https://aftershock.news/?q=blog/37418

там не так. или так? или так как тебе по нраву? и ведь дело не поводе (придраться, скинуть меня с пульса, премодерацию мне поставить) дело ведь в отношении ко мне, поэтому повторю -

скажешь заткнуться - заткнусь. (только по ушам ездить мне с поводами не надо)

"Наманжетилось"?

Она НЕ НА ПУЛЬСЕ. А ты эту запись именно на Пульс заслал.

алекс ну там же спииисок статей, и те которые на пульсе видны, но речь не про негоооо.

Воля ваша, насчёт чеснока враньё, мне кажется. Бездоказательные утверждения.

В видео о детях в школу - в логистике подъезда машин изъяны, можно бы попроще, как-то идиотски они едут.

про честнок честно написал - инфа не проверена.

про школу и логистику - смотрю какой трешъ и хаосъ у школы и детсада, и сравниваю..

у этих хоть и по идиотски, однако вот.

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Про чеснок и Аюрведу - манипулятивный заголовок,хирурги-лётчики кские-то.Нынче неурожай мёда и орехов,ждём от учОных лекцию об их вреде.

Интересная подборка. Вы тонкий, не ординарный человек и глубоко чувствуете.

раз вы не из маскофобоф:) - вам понравится - https://max-andriyahov.livejournal.com/362205.html

и комменты там сочные.

Тесла уже бытность. Совершенно не понимаю смысл уделять Тесле какое-то специальное внимание.

Если помните рекламма на выборах при Ельцине: "Да, Да, Нет, Да"

Так нам вбивали в голову где ставить галочки.

А здесь среди догм "Тесла - плохо", Маск плохо.

Какой в этом смысл?

раз уж про "это", попробую.

космос и тачки. вчера мы продолжили и сегодня у

Airlibra (4 года 11 месяцев) (02:35:44 / 22-11-2019)

(4 года 11 месяцев) (02:35:44 / 22-11-2019)

1. Создание сверхтяжей для выведения боевых платформ в космос.

2. Низкоорбитальный интернет для управления сетевым беспилотным оружием и системами контроля.. Плюс наднациональные сети ТНК и высокочастотный финансовый трейдинг.

3. Попытка создания новых массовых рынков (приложений и услуг).

сказал он про космос, и я согласен - под шумок идет мощная движуха. и Китай (имхо) - тут вперде.

про тачки - как сотовые телефоны появлялись помните?, а первые авто заместо лошадей? - тяжко такое принимается, а маск еще глумится и стебется (бесплатная реклама однако)

вот.

вопрос - а у вас "рынок" вверх или вниз?