© ГАЗЕТА.РУ И РАМБЛЕР ИНФОГРАФИКА, 2015

ЭПОХА ОХОТЫ И СОБИРАТЕЛЬСТВА

Дефицит в СССР – как это было

«Советская власть делает все для блага человека. И вы знаете этого человека». Так народная память запечатлела «глубоко уважаемого» Леонида Ильича Брежнева, ставшего в 1964 году, после смещения Никиты Хрущева, первым лицом в государстве. Анекдот довольно точно передает суть семидесятых – эпохи «торможения». Новая, «брежневская» элита отказалась от концепции быстрого развития ради «стабильности», обернувшейся на практике отставанием. Темпы роста ВВП, которые в 50-е составляли в среднем 8% в год, снизились в 60-е до 5,5% и в 70-е – до 4%. Соответственно, в условиях «торможения» национальный продукт начал распределяться избирательно. Если каста чиновников и партийных работников ни в чем особо себе не отказывала, то остальная страна, так и не успев «догнать Америку», роптала в очередях и сочиняла анекдоты о «социалистическом изобилии».

Главным героем наступившей эпохи вместо военных и космонавтов становится тот, кто распределяет. Его величество Продавец, Завмаг или, как шутил всесоюзный юморист Аркадий Райкин, – «Директор-магазин». «Вас много, а я одна» – излюбленная фраза «работника прилавка», как почетно обозначалась должность продавца.

“В ТЕАТРЕ ПРОСМОТР, ПРЕМЬЕРА ИДЕТ.

КТО В ПЕРВОМ РЯДУ СИДИТ? УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ СИДЯТ: ЗАВСКЛАД СИДИТ, ДИРЕКТОР МАГАЗИНА СИДИТ, СЗАДИ ТОВАРОВЕД СИДИТ. ВСЕ ГОРОДСКОЕ НАЧАЛЬСТВО ЗАВСКЛАДА ЛЮБИТ, ЗАВСКЛАДА ЦЕНИТ.

ЗА ЧТО? ЗАВСКЛАДА НА ДЕФИЦИТЕ СИДИТ!” –

ГОВОРИЛ ГЕРОЙ АРКАДИЯ РАЙКИНА

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ФИЛЬМЕ “ЛЮДИ

И МАНЕКЕНЫ”.

Аркадий Райкин в кадре из мини-сериала

«Люди и манекены», 1974 год.

Воодушевление от победы над фашизмом и космических побед отходит на второй план. Жизнь советских людей входит в колею обывательскую – поэтапное приобретение, «доставание», тех или иных дефицитных вещей (похоже на китайскую концепцию «трех круглых вещей» -- часы, велосипед, швейная машинка, которые надо обязательно купить). Этапы «потребительского роста» для среднего советского человека выглядели следующим образом – ковер, хрусталь, мебельная «стенка», цветной телевизор, автомобиль. Так как стоило все очень недешево, потребительских кредитов фактически не существовало и за многими вещами приходилось годами «стоять в очереди», стратегию можно было разрабатывать надолго.

Существование среднестатистического человека в условиях дефицита походило на постоянную «охоту»: те, кто не смог оказаться включенным в цепочки ВИП-распределения, старались повсюду заводить «полезные связи». Обычно речь шла о директорах магазинов, заведующих отделами в торговых точках, завхозах. Приобретение дефицита часто напоминало секретную операцию – сначала звонок от «своего человека», потом стремительный рейд в магазин, чтобы там, скрываясь от взглядов прохаживающихся вдоль пустых полок посетителей, полулегально приобрести, зачастую без примерки (если речь шла об одежде), «отложенную» для тебя вещь. О тонкостях вроде нужного цвета или фасона речи не шло. Если вместо ожидаемых джинсов в наличии были, к примеру, вельветовые брюки, приходилось с радостью брать то, что дают. Те, кто не мог приобрести полезные связи, стояли в очередях. Очереди – еще один символ наступавшей эпохи всеобщего дефицита. Они не были еще столь многочисленными и «драматичными», как в эпоху перестройки. Однако советским гражданам мало-помалу приходилось проводить в них все больше времени.

Александр Ширвиндт

Актер

«Дефицит – это движитель существования. Человек – такое животное, которое хочет достать, он хочет жить так, как мерещится, как прочел. И в советское время проникали картинки о других машинах и других прилавках. Я помню, как в первый раз за границей я зашел в супермаркет, очень похожий на сегодняшний рядовой сельский, – и это был шок. Какой там Нотр-Дам, какой «Мулен Руж» – супермаркет! Тогда все надо было достать. Достал кусочек удовлетворения – и побежал дальше, еще достать. Да и качество было замечательным. Вот я ездил на машине «Победа» – она была сделана из металла вот такой толщины. К ней подходил «карбюратор падающего потока» – ведро с бензином, шланг из клизмы под капот, один за рулем, другой ведро держит. А потом вдруг достали прокладку под бензонасос, поставили – и сам поехал! Счастье. И как только возникало удовлетворение от обладания дефицитом, хотелось делать возвышенное. А сейчас, когда все по горло в состоянии – получается, что и делать нечего, и так все хорошо».

Города СССР приоритетного снабжения

Конечно, уровень товарного дефицита в разных регионах сильно различался. Каждый населенный пункт СССР был отнесен к одной из «категорий снабжения». Всего их было четыре: особая, первая, вторая и третья. К особой и первой категориям относились Москва и Ленинград, крупные промышленные центры, а также такие союзные республики, как Литва, Латвия, Эстония и курорты союзного значения, например Кавказские Минеральные Воды. Жители этих промышленных центров имели право получать из фондов централизованного снабжения хлеб, муку, крупу, мясо, рыбу, масло, сахар, чай, яйца в первую очередь и по более высоким нормам. Потребители особого и первого списков составляли примерно 40% от всех снабжаемых дефицитом, но получали львиную долю государственного снабжения – 70–80%. Если не считать городов-миллионников, то в среднем хуже всего продуктами питания и промышленными товарами снабжалось именно население РСФСР.

Таким образом центр «покупал» лояльность союзных республик. Тем, кто жил в небольших городах, приходилось довольствоваться весьма скудным перечнем товаров. При этом в рамках плановой распределительной экономики ситуация часто доводилась до абсурда. К примеру, в городке Юрьев-Польском Владимирской области, где провел детство автор этих строк, в советские времена работал на местном сырье крупный мясокомбинат. Однако до жителей города, по крайней мере простых смертных, продукция не доходила. Ее распределяли по другим городам области, относившимся к более высокой «категории снабжения».

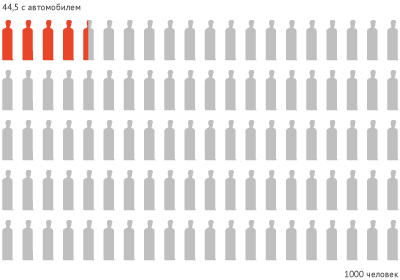

Не секрет, что наиболее высокий уровень жизни в СССР был в республиках Закавказья и Прибалтики. Возьмем в качестве примера главный фетиш советской эпохи дефицита – личный автомобиль. Если в 1985 году в РСФСР уровень автомобилизации составлял 44,5 автомобиля на тысячу населения (причем в основном за счет Москвы, Ленинграда и южных областей), в Грузии этот показатель равнялся 79, а в Прибалтике – 80–110. Сегодня уровень автомобилизации составляет в среднем по России 250 автомобилей на тысячу населения, а в Грузии – 130.

Доступ к дефициту был одним из главных стимулов в советской системе меритократии. Чем выше человек продвигался в иерархии той системы, в которой он работал (совсем не обязательно речь шла о КПСС), тем больше возможности в этом смысле у него появлялось. Как рассказывает «Газете.Ru» трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина, в результате своих побед за сборную СССР ей удалось улучшить свои жилищные условия, а также приобрести автомобиль.

Татьяна Казанкина

Трехкратная олимпийская

чемпионка по легкой атлетике

«Когда приезжали на соревнования, нам всегда предоставляли хорошую гостиницу, питание, массаж, бассейны, стадионы».

При этом она отмечает, что в снабжении спортсменов в Советском Союзе никогда не существовало никаких проблем. Во время выездов на соревнования за границу, рассказывает Татьяна Казанкина, она приобретала главным образом одежду, да и то потому, что в СССР сложно было найти «одежду для худеньких женщин». Знаменитый советский хоккеист Борис Майоров в разговоре с нами признался, что заметил наличие в СССР товарного дефицита только во второй половине восьмидесятых.

Мужчина разглядывает опустевшие полки обувного отдела в универмаге «Московский», 1990 год

Особый доступ к дефицитным товарам имели люди, продвинувшиеся по служебной лестнице в той или иной области. Писатели, актеры, ученые, руководители предприятий, отраслевые управленцы, функционеры . У всех были свои спецмагазины и спецпайки. К борьбе с дефицитом подключались профсоюзы, снабжавшие родные коллективы сгущенкой, тушенкой, колбаской и шпротами – по красным дням календаря, а еще и марокканскими мандаринами и шоколадными конфетами – под Новый год и к «октябрьскому празднику». Глава профсоюза сочинял письмо на бланке предприятия в райпищеторг с просьбой отоварить ударников и передовиков производства продуктами (список прилагался).

В то время, когда одни страдали из-за хронического товарного дефицита, другие на нем зарабатывали. Нехватка определенных товаров, а также разница между регулируемыми госценами и ценами черного рынка, создавали чудовищные диспропорции в товарном обмене. К примеру, в восьмидесятые можно было поменять импортный видеоплеер на долю в кооперативной квартире в центре Москвы. Даже в начале девяностых в столице нередко совершались сделки из разряда «Меняю машину «Москвич» на квартиру». Кому-то эти диспропорции приносили огромные доходы. «Уже в семидесятые годы в одной Москве было несколько тысяч долларовых миллионеров», – уверяет Юрий Бокарев.

Юрий Бокарев

Доктор исторических наук,

заведующий сектором

экономической истории

Института экономики РАН

«Был отдельный магазин для членов-корреспондентов Академии наук и отдельный магазин для академиков.

В одном продавали только черную икру, в другом только красную».

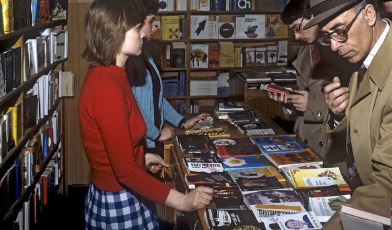

Посетители книжного магазина «Дружба»

на улице Горького в Москве

Весь дефицит, о котором мечтал советский гражданин, можно условно поделить на две основные категории. Первая – товары советского производства той или иной степени повседневной необходимости, начиная от колбасы и заканчивая туалетной бумагой, которую в обиходе обычно заменяли резаными газетами. Те, кто хорошо помнит советские времена, наверняка с иронией относятся к панике по поводу замены итальянского пармезана на «белорусский» или исчезновения мраморной австралийской говядины. В те годы скупали подчистую почти все, включая товары, которые в глазах современного потребителя могут показаться, скажем так, экзотичными. В семидесятые была распространена мода на книги, хрусталь и фарфор. В книжном магазине случались давки за пятитомником Дюма, отца или сына, или за очередным переизданием «Сестры Керри» Теодора Драйзера или «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского. Правда, книги в красивых твердых переплетах покупали в основном для того, чтобы заполнять дефицитные же «стенки» (мебельные гарнитуры), придавая им «престижный вид». Зачастую дефицит имел конкретное название – модно было иметь дома товар какого-то конкретного производителя – так, в промтоварных магазинах охотились именно за чешским хрусталем, гэдээровским сервизом «Мадонна» или люстрой «Каскад» с псевдохрустальными висюльками.

Вторая категория дефицита – разного рода импортные «излишества», символы, как ее называли тогда, «красивой жизни». Джинсы, импортная аудиотехника, кожаные изделия. Произведенные на Западе товары в силу своей недоступности и хорошего качества повсеместно фетишизировались. Неудовлетворенный потребительский спрос доводил ситуацию до того, что советские люди (конечно, далеко не все) заполняли свои серванты пустыми, но красивыми бутылками из-под виски, жестяными пепси-кольными банками и опустошенными сигаретными пачками с изображением ковбоя Мальборо. Эти артефакты в лучших «туземных» традициях с благоговением демонстрировались родственникам и друзьям, которые зачастую не только рассматривали их, но и обнюхивали. Если человек, к примеру, появлялся на публике в импортных джинсах, он неизменно вызывал у других повышенное внимание и даже почитание.

Конечно, власти в СССР понимали ненормальность ситуации, когда вместо «победы коммунизма», обещанной в начале шестидесятых, рядовые советские граждане не обеспечиваются элементарным набором товаром и услуг. Первая половина восьмидесятых была отмечена масштабными попытками победить дефицит. Наибольшие проблемы тогда наблюдались с продовольствием, на 1981 год приходится пик импорта продуктов питания – их закупили на сумму 50 млрд долларов (в долларах 2009 года). Неудивительно, что в 1982 году с большой помпой была утверждена «Продовольственная программа». Ставилась задача ликвидировать в первую очередь нехватку мяса, особенно говядины. В пересчете на душу населения в год на советского человека приходилось 58 кг мяса, рациональная норма – 82–85 кг, утверждали медики.

В ходу сразу появилась шутка: «Питаемся вырезкой из Продовольственной программы». Цели программа, которую, кстати, разрабатывал Михаил Горбачев, ставила грандиозные – к 1990 году увеличить объем производства питания в 2,5 раза. Ликвидации проблем с продовольствием должна была поспособствовать и либерализация дачного строительства. Дачные наделы (по 3–6 соток земли) советским гражданам разрешили тогда приобретать в бессрочное пользование. Выращивать там клубнику, картошку, огурцы – в общем, заниматься «собирательством». Уже став первым лицом в СССР, Горбачев задумал ликвидировать еще один дефицит. Он пообещал, что к 2000 году в соответствии с Жилищной программой «каждая советская семья» будет жить в отдельной квартире или доме. А пока граждане записывались в очередь и стояли в ней десятилетиями в надежде получить «хрущевку» – жилье эконом-класса. Не справившись ни с дефицитом продуктов, ни с дефицитом жилья, Горбачев в итоге ликвидировал страну.

При Горбачеве советская власть фактически объявила о своей неспособности обеспечить граждан элементарным набором товаров и услуг. Обвал нефтяных цен сократил возможности для импорта, а развитие самой советской экономики только замедлялось. Было принято решение развивать «кооперативное движение» – другими словами, разрешили вкладывать в экономику нелегальные капиталы, накопленные за годы распределительной экономики теми, кто имел доступ к дефициту. Эти деньги были инвестированы в производство «вареных джинсов», закупки импортных компьютеров и видеомагнитофонов, скупку недвижимости на тогда еще абсолютно черном рынке. Почти все отечественные олигархи, владеющие сегодня миллиардными состояниями, – выходцы из перестроечной эпохи.

СЛОВАРЬ ЭПОХИ ДЕФИЦИТА

Спекулянт-валютчик

Спекулянт-фарцовщик

Ширпотреб

Макулатурные талоны

Талоны

Очередь

Авоська

Отовариваться

Продуктовый набор

Берёзка

Неликвид

Рыбный день

Товар в нагрузку

Комок

Колбасные поезда

Разнарядка (на товары)

Плюшевый десант

Печка

Котлы

Часы

Чуингамщики

Пласты

Из-под прилавка

Дефицит

Хотя само явление очереди нормально, в условиях товарного дефицита оно приобретает совершенно ненормальный масштаб. Очередь может выстраиваться перед магазином задолго до его открытия, очередь может растягиваться на сотни метров. В больших очередях практиковалась система записи (обычно номер записывался шариковой ручкой на ладони). С очередями связаны такие идиомы, как «вас тут не стояло», «в одни руки» (например: «одна бутылка в одни руки», т.е. покупатель не может купить две) и т.д.

ФЕТИШИ ЭПОХИ ДЕФИЦИТА

Автомобиль

Личный автомобиль был мечтой любого советского человека. Хотя в СССР легковые автомобили выпускали ГАЗ («Волга»), завод в Тольятти («Жигули») и АЗЛК («Москвич») просто так машину было приобрести нельзя. Заводы СССР не могли удовлетворить спрос населения, к тому же автомобили были предметом экспорта и продавались как в развивающихся, так и в капиталистических странах Европы. Так, например, на экспорт шло более 50% автомашин «Москвич», которых в СССР выпускалось более 100 тысяч в год -- капля в море для страны с населением в 140 миллионов человек. В 1978 году Советский Союз экспортировал почти 400 тысяч легковых автомобилей – из них 285 тысяч вазовских. Приоритетом было получение валюты, а не «деревянных» рублей с внутреннего рынка. Потому-то, вероятно, помимо всего прочего приобретение автомашины было не по карману многим гражданам: при средней годовой зарплате в 2 тысячи рублей на автомобиль «Жигули» стоимостью 8 тысяч копить приходилось годами («Волга» стоила аж 16 тысяч рублей). Даже накопив или заработав за границей или «на северах» на машину за ней все равно надо было встать в очередь и после нескольких лет ожидания получить по почте открытку на приобретение автомобиля в специализированном магазине. В связи с этим машины нередко становились предметом спекуляций: их активно продавали в значительно более богатые южные республики СССР, такие как Грузия и Армения, где обладание черной «Волгой» было вопросом социального статуса.

СОВЕТСКИЕ «ГАДЖЕТЫ»

При словах «культовый гаджет» и «дефицит» у современного россиянина, практически без вариантов возникает ассоциация с новым iPhone на следующий день после начала продаж. Однако в СССР, еще тридцать лет назад, и дефицит, и понятие «культовый гаджет» были уже знакомым явлением.

В начале 80-х сложилась ситуация, когда, с одной стороны, развитие микроэлектроники стало уже оформляться в виде потребительских товаров, произведенных внутри СССР, а с другой — «железный занавес» стал менее «железным», и ручеек импортной техники просачивался в комиссионные магазины, магазины сети «Березка» и через спекулянтов-фарцовщиков.

Мы решили рассказать о самых желанных и дефицитных устройствах в СССР периода «зрелого застоя».

«Электроника ВМ-12»

«Электроника ВМ-12» – первый советский кассетный видеомагнитофон формата VHS, был скопирован с видеомагнитофона Panasonic NV-2000. Начала выпускаться «Электроника» в 1984 году. Отличительной особенностью «ВМ-12» были отсутствие пульта ДУ и вертикальная загрузка кассеты.

Первый советский видеомагнитофон обладал массой недостатков: был капризен, регулярно заминал пленку, стоил запредельно дорого — 1200 руб. при средней зарплате в СССР в 1984 году 170 руб. в месяц.

Однако все это не помешало ему стать страшно дефицитным и престижным «девайсом». Альтернатив у него не было. Японский Sony или Panasonic стоили как автомобиль или однокомнатная кооперативная квартира.

Купить «ВМ-12» можно было по предзаказу. Сам процесс немного напоминал приобретение в октябре 2014 года iPhone 6 64 ГБ цвета «серый космос». Но ждать нужно было не две-три недели, а несколько месяцев, либо приобретать его у барыг по завышенной цене. И очереди были живые, а не электронные.

Видеомагнитофон мог записывать телепрограммы, но собственно эта функция мало кого интересовала, главное — это возможность проигрывать видеокассеты с запрещенными в CCCР фильмами. Во многом благодаря «ВМ-12» в Советском Союзесформировалась любовь к голливудскому кинематографу.

Очень популярны были фильмы на тему вьетнамской войны: «Взвод» и «Рожденный четвертого июля» Оливера Стоуна, «Апокалипсис сегодня» Френсиса Ф. Копполы, «Цельнометаллическая оболочка» Стенли Кубрика, «Охотник на оленей» Майкла Чимино. Боевики со Шварценеггером, Сталлоне и Брюсом Ли также весьма котировались. Разумеется, хитами были и эротические фильмы а-ля «Греческая смоковница», а также разнообразные ужастики.

НАУКА ДЕЛАТЬ КОЛБАСУ

Что думают ученые о причинах дефицита в СССР

Бытовая сторона экономики дефицита известна всем, кто в сознательном возрасте застал времена СССР. И конечно же, не раз доводилось слышать нам тогда фразу — «Неужели нельзя взять да и наладить производство колбасы (духов, сапог, автомобилей и т.д.)? Чем мы глупее и хуже других?» Ни дефицита, ни СССР давно уже нет, однако академическая наука до сих пор пытается разобраться в причинах диспропорций, существовавших в советской экономике.

В экономической науке термин «дефицит товара» означает симптом превышения спроса на этот товар над предложением, то есть недостаток отдельных товаров и услуг, которые покупатели не могут приобрести, несмотря на наличие денег. На самом деле в самом факте дефицита нет ничего страшного, говорит доктор исторических наук, заведующий сектором экономической истории Института экономики РАН Юрий Бокарев:

Юрий Бокарев

Доктор исторических наук,

заведующий сектором

экономической истории

Института экономики РАН

«Дефицит – это такое же фундаментальное понятие для экономики, как закон сохранения энергии для физики. Собственно, экономика – это и есть система, решающая проблему дефицита. Если нет дефицита, то нечего распределять, производить. То есть вопрос не в наличии дефицита, а в том, как он решается».

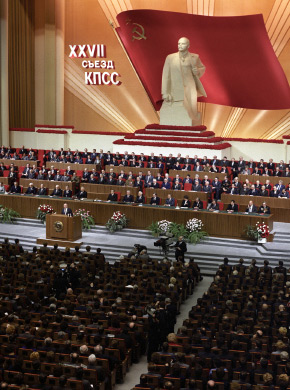

XXVII съезд КПСС, 1986 год

Для того чтобы объяснить причины перманентного дефицита в СССР, необходимо понять, какими принципами руководствовалось советское правительство на заре Советского Союза при решении задачи по модернизации страны. В 1920-х годах теоретики и лидеры партии большевиков вели дискуссию о будущей индустриализации и подходах к вопросам планирования. Основной вопрос заключался в том, как следует развиваться советской экономике. Фракция, позднее названная в историографии «правой оппозицией», поддерживала стратегию сбалансированного роста, предусматривающую постепенное расширение государственной и коллективной собственности, рыночное распределение, скромные темпы накопления капитала, распределение капиталовложений между отраслями для обеспечения их пропорционального развития, значительное повышение эффективности и привлечение зарубежной технологии. Их оппоненты — «левая оппозиция» — выступали за ускоренный, несбалансированный рост экономики. Это привело бы к значительному росту накопления капитала за счет вынужденных сбережений (примитивное социалистическое накопление), концентрации капиталовложений в тяжелой промышленности, расширению доли промышленности, подчинению рынка госплану и жестким ограничениям потребления.

В итоге, как мы знаем, победила вторая концепция, получившая впоследствии название «альтернативной модернизации». «Альтернативная модернизация» была попыткой решить те же задачи, которые решали страны первого и второго эшелонов развития капитализма, но диаметрально иными методами — не путем развития рыночного механизма, а его полной заменой механизмом директивного управления. В самом упрощенном варианте модель командно-административной экономики представляла собой следующую цепочку:

ГОСУДАРСТВО ГОВОРИЛО ПРЕДПРИЯТИЮ, ЧТО ЕМУ НАДО ПРОИЗВОДИТЬ, КАКОГО ЭТОТ ТОВАР ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЧЕСТВА, В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЕГО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ И КУДА ВПОСЛЕДСТВИИ НУЖНО ОТПРАВИТЬ. ПРИ ЭТОМ КОНТРОЛЬ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАСХОДОВАНИЯ РЕСУРСОВ НА ПРОИЗВОДСТВО И ЗА ЛОГИСТИКОЙ ЕГО СБЫТА ТАКЖЕ ЛОЖИЛСЯ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ СТРАНЫ.

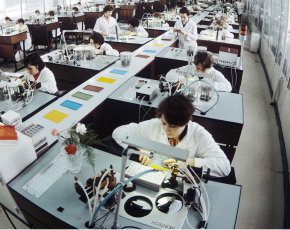

В сборочном цехе Угличского ордена

Трудового Красного Знамени часового завода имени

50-летия СССР, 1983 год

Впрочем, если в условиях одного предприятия эта система и может относительно эффективно работать, то чем больше становится звеньев в цепочке, тем сложнее государству контролировать эффективность производства.

Недостатками командного (директивного) планирования были замедленность его «реакции» на изменение научно-технического прогресса, моды и других обстоятельств нашей быстротекущей жизни. Однако и сменить производство морально устаревших вещей на новые тоже было крайне сложной задачей. Для того чтобы произвести какой-то новый товар, необходимо заново настроить всю производственную цепочку. И пока командная система перераспределяла ресурсы, проходило значительное время, и в результате новый товар, отвечающий всем последним технологическим требованиям, переставал быть современным. Парадокс директивной экономики в том, что дефицит возникал при всеобщей занятости населения и почти полной загрузки производства.

Наглядный пример подобной неповоротливости приводит Юрий Бокарев:

«В конце шестидесятых в СССР начался ажиотаж вокруг плащей из итальянской ткани «болонья». Тот, кто достал такой плащ, считался человеком, который «умеет жить».

Частично их привозили из-за границы, в том числе контрабандно из Финляндии. Было также организовано нелегальное производство в Грузии, причем цеховики закупали ткань и «лейблы» прямо в Италии. И вот тут наше правительство решило — почему бы нам самим не производить плащи «болонья»? Через некоторое время все магазины были забиты миллионами этих плащей, но их уже мало кто покупал. Почему? Советскому человеку хотелось не только одеться, но и выделиться с помощью одежды из общей массы. Плановое производство мыслило «миллионами» и просто не учитывало такие «тонкости».

Автоматизированные машины по вышиванию

аппликаций на одежде, 1983 год

При этом чем сложнее новое изобретение, тем с большим опозданием и достаточно болезненно его воспринимает административно-плановая система, ориентированная фактически на простое воспроизводство. И если в бытовой сфере этот временной лаг еще можно было нивелировать за счет поставки товара из соседних стран соцблока, то в промышленности это приводило к технологическому отставанию и износу оборудования. В результате в 1989 году средний срок службы оборудования в отечественной промышленности составлял 26 лет, превышая более чем в 2 раза существовавший официальный норматив. К тому же удобная для директивного планирования государственная система постоянных цен лишала их необходимой гибкости. Существующие цены уже фактически не отражали ни величину общественно необходимых затрат, ни величину общественной потребности.

Целевой характер финансирования и строгий контроль за использованием выделенных средств также не позволяли гибко использовать имеющиеся ресурсы. Существовавшая система финансирования фактически не стимулировала и экономию уже выделенных средств. Экономия средств, напротив, могла стать основанием для сокращения финансовых ассигнований в будущем году. Проще говоря, если предприятие не смогло в течение года израсходовать все 100% выделенных средств, а израсходовало лишь 90%, то в следующем году сумма ассигнований со стороны правительства будет сокращена на эти неизрасходованные 10%, в то же время планы по производству вновь возрастут.

С течением времени дефицит стал неизбежно приводить и к ухудшению качества продукции. Для того чтобы покрыть возникающий дефицит, властям было необходимо любыми способами увеличить количество производимых товаров, даже жертвуя качеством. Эту стратегию советское руководство было вынуждено применять и в отношении пищевой промышленности. Так, согласно официально утвержденному в СССР ГОСТу, колбасные изделия могли содержать до 35% немясных продуктов: жиры, крахмал, воду и другие ингредиенты.

Еще одна важная причина, в силу которой в СССР производство потребительских товаров никогда не было главным приоритетом, — это постоянная подготовка к вооруженному противостоянию. «План в первую очередь был ориентирован на стратегически важные продукты и отрасли, — рассказывает Юрий Бокарев. — Делали неплохо атомные станции, атомные ледоколы, баллистические ракеты. А на потребительские товары средств уже просто не хватало. Это финансировалось по остаточному принципу». Историк рассказывает апокриф из биографии Никиты Хрущева — руководитель советского государства выступал перед коллективом предприятия в Архангельской области. Как обычно, спросил про житье-бытье. В зале поднялся ропот: масла нет, мяса нет. Тогда Хрущев повернулся к народу задом, раздвинул полы пиджака и закричал, хлопая себя по ляжкам:

Никита Сергеевич

Хрущев

Руководитель СССР

«ВАМ МЯСА ДАЙ, ВАМ МАСЛО ДАЙ?

А АМЕРИКЕ ГОЛЫЙ ЗАД ПОДСТАВЛЯЙ?»

Этот исторический анекдот про эксцентричного советского лидера хорошо иллюстрирует отношение руководства страны к снабжению населения товарами первой необходимости. К тому же надо учитывать следующий момент — в пятидесятые и даже шестидесятые многие, включая партийную верхушку, сопоставляли уровень жизни с периодами довоенного и военного полуголода (а временами и голода), потому граждане не выдвигали особых требований к власти. Однако в семидесятые и восьмидесятые появилось поколение людей, которые не помнили по-настоящему голодные времена и сравнивали уровень жизни в СССР с тем, как обстоят дела в ведущих западных странах, тем более что Советский Союз сам активно продвигал себя как «сверхдержаву».

Возможно, полагает Юрий Бокарев, именно эти завышенные ожидания не дали Советскому Союзу пройти через плавную, постепенную трансформацию экономики и общественного сознания вместо того, чтобы с большими издержками и потерями развалиться на части: «Мне видится поступательное движение от двадцатых, тридцатых годов к послевоенным временам — шестидесятым, семидесятым. Из-за низкого уровня развития страны поначалу был дефицит продуктов питания, даже хлеба, позже появляется уже дефицит другого рода — нехватка «престижных» товаров. Нельзя сказать, что этим никто не занимался. Были определенные сдвиги, в семидесятых годах СССР очень расширил свои международные экономические связи, в том числе и по закупке товаров народного потребления. Одновременно в 1977 году Брежнев принял конституцию, где в преамбуле главным были признаны права человека. Мы встали на путь постепенного встраивания нашей системы в мировую, не нужно было форсировать события, все произошло бы само собой».

«НИ СТАЛИН,

НИ ХРУЩЕВ,

НИ БРЕЖНЕВ

НЕ СМОГЛИ

ПОБЕДИТЬ

ДЕФИЦИТ»

Елена Осокина

доктор исторических

наук, профессор

Об особенностях советской дефицитной

экономики «Газете.ru» рассказала Елена

Осокина — доктор исторических наук,

профессор, автор книг по социально-

экономической истории России 1920–

1930-х годов, в том числе экономического

бестселлера «За фасадом «сталинского

изобилия».

— Елена Александровна, были ли вообще во времена СССР периоды «изобилия», сопоставимые с сегодняшней ситуацией в России?

Очередь за югославскими конфетами

в кондитерский магазин в Москве, 1990 год

— Нет. Были лишь отдельные «оазисы изобилия». Так, Черемушкинский рынок в Москве, благодаря частнику, предлагал ассортимент фруктов, овощей, молочных и мясных продуктов, который был не хуже ассортимента нынешних продуктовых рынков. В валютно-чековой «Березке» можно было купить хорошую обувь и одежду производства Финляндии, Австрии и других капиталистических стран, но тем советским гражданам, которые не работали за границей и не имели чеков «Березки», нужно было покупать их у спекулянтов. Можно было приобрести отечественную машину, бытовую технику или импортный мебельный гарнитур, но для этого порой стояли в «очереди» годами, дневали и ночевали у магазинов в день записи или когда нужно было отмечаться, чтобы не потерять место в этой виртуальной очереди. Именно так мои родители «достали» румынскую мебель, которая до сих пор стоит в их квартире, пережив владельцев. Можно было купить книги, «достав» подписку или сдав макулатуру, но ассортимент определялся представлениями власти о том, что советскому человеку положено или не положено читать. На черном рынке или через друзей-знакомых, которые ездили заграницу, можно было достать желанные товары, но приходилось именно доставать, а не покупать: искать связи, переплачивать, стоять в очередях, долго ждать.

«Добывание товаров было одной из главных составляющих советской жизни и даже причиной нешуточных людских трагедий и побед»

Эмоциональная окрашенность жизни — яркие впечатления, радости и горести — в значительной степени определялись именно поиском и добычей товаров. В современной российской жизни этот компонент отсутствует. Вместо добывания товаров теперь нужно «добывать» деньги. Хочется также отметить, что современный потребительский рынок, особенно в Москве, отличается от советского еще и тем, что в нем много излишеств и гламура, товаров, в принципе, для человека не нужных и предназначенных лишь для того, чтобы выделиться своим богатством. В советское время, даже если бы была такая возможность, вряд ли кто-то стал покупать машину, украшенную стразами Сваровски. И дело не только в том, что человек на такой машине среди «москвичей», «жигулей» и «волг» привлек бы пристальное внимание ОБХСС и КГБ, но, главное, он выглядел бы несуразно, как павлин в сосновом бору или попугай на березе. В современном российском обществе степень социального расслоения гораздо резче, а уровень материального богатства «элиты» гораздо выше, чем в советском.

Пустой прилавок в одном из московских

магазинов, 1991 год

— В чем главная причина перманентной дефицитности советской экономики? Насколько большую роль играл тот фактор, что СССР постоянно находился во «враждебном окружении» и экономика имела ярко выраженный «военный» характер?

— Дефицит — это результат несоответствия спроса на товары/услуги их предложению, состояние неудовлетворенного покупательского спроса. Советская экономика была экономикой дефицита не в силу случайных или отдельных погрешностей или ошибок. Производство и воспроизводство дефицита потребительских товаров было ее хронической болезнью. Создание дефицита было заложено уже в самой системе управления в плановой советской экономике. Частник и капиталистический рынок гораздо точнее, а главное, быстрее реагируют на наличие дефицита товаров, чем громоздкая, бюрократически медлительная, с бумажной волокитой и утверждениями в высших инстанциях система органов госпланирования. И не потому, что частник заботится о человеке больше, а потому, что главная цель для него — это получение максимальной прибыли, а там, где есть неудовлетворенный спрос покупателей, там и прибыли обещают быть большими. У советской плановой экономики, по крайней мере в 1930-е годы, которые я исследовала, главными были совсем иные задачи. Получение прибыли хотя и было одной из них, но главными показателями в оценке работы предприятий были не качество товаров, не ассортимент, не себестоимость и рентабельность, а наращивание объемов производства. Издержками такого подхода были низкое качество товаров, плохой ассортимент, а то и вовсе трагикомичные ситуации, когда предприятия «гнали» продукцию одного размера или одной расцветки, ведь главное требование — рост объемов производства — выполнялось.

Более того, изначально главным приоритетом в развитии советской плановой экономики было наращивание производства средств производства, т.е. машин, станков, оборудования, а также военных заказов, а не потребительских товаров. Эта особенность была прямым результатом ожидания скорой войны и подготовки к ней, которые были определяющими в сознании руководства страны в конце 1920-х и 1930-е годы. Хотя в конечном итоге рост производства средств производства способствовал росту производства товаров потребления, но процесс шел значительно медленнее и с бОльшим количеством издержек, чем в условиях рыночной экономики, где приоритеты и показатели успеха определял частник, а не государство. В результате весь мир знает автомат Калашникова и грандиозные успехи СССР в освоении космоса, но мало кому в мире, кроме советских людей, была известна продукция фабрик «Большевичка» или «Скороход».

Дефицит потребительских товаров питала и политика ценообразования в плановой экономике, когда цены определялись государственными плановыми органами и зачастую были искусственно заниженными.

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЛО ОПТОВЫЕ

И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МНОГИЕ ТОВАРЫ НА НИЗКОМ УБЫТОЧНОМ УРОВНЕ, КОТОРЫЙ НЕ СООТВЕТСТВОВАЛ РЕАЛЬНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, ПОГАШАЛО УБЫТКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ДРУГИЕ ПОТЕРИ.

У пустых прилавков в продуктовом магазине

в Нижнем Новгороде, 1991 год

Политика искусственно низких цен оборачивалась злом для потребителя, так как покупательная способность советских людей все больше опережала предложение товаров и услуг. В конечном итоге «избыточные деньги» уходили на черный рынок, в карманы к спекулянтам и фарцовщикам.

Дефицит, созданный в системе управления экономикой, воспроизводился и обострялся и в системе распределения товаров. В плановой советской экономике снабжение городов, поселков и деревень определялось не численностью их населения, а их важностью с точки зрения государства. В 1930-е годы, как во время карточной системы первой половины того десятилетия, так и после отмены карточек, город всегда имел преимущество над деревней, а крупные индустриальные города над неиндустриальными. Особенно резко выделялась Москва. Как довольно опасно шутил мой преподаватель политэкономии социализма в МГУ (был такой предмет!), государство решило проблему снабжения просто, практически все отправляя в Москву и предоставляя самим людям развозить продукты и товары по городам и весям. Преувеличение, но по сути верно.

Очередь к прилавку в магазине «Подмосковье»

на Можайском шоссе в Москве, 1990 год

В среде городского населения в 1930-е годы, не считая советской элиты, преимущества в снабжении получили те группы, которые были непосредственно вовлечены в промышленное производство. Государство, которое в отсутствие развитого легального рынка и ограниченности ресурсов фактически было основным, а порой и монопольно-единственным снабженцем, отказалось кормить всех или кормить всех поровну, а преимущественно заботилось о тех, кого считало наиболее важным для выполнения своих стратегических задач. Хотя советская экономика 1970–1980-х годов была свободна от массовых трагедий сталинского времени, она сохранила фундаментальные характеристики управления, производства и распределения, заложенные в сталинское время. Жители городков и поселков все так же ездили отовариваться в Москву или другие близлежащие крупные города, а преимущества в снабжении тех или иных категорий потребителей обеспечивались через систему продуктовых заказов, получаемых по месту работы, или закрытых спецраспределителей. В периоды обострения дефицита в регионах вводились и нормы покупки и карточки. Я росла в небольшом городке недалеко от Москвы. В нашем городе были хорошие молочные продукты, осенью и летом — овощи и фрукты, но каждую пятницу мои родители ездили в Москву за мясом, колбасой, сосисками и, по сезону, за тропическими фруктами — ананасами, бананами, апельсинами. Гипертрофия военно-промышленного комплекса в советской экономике, безусловно, достигалась за счет недоснабжения гражданского производства товаров массового потребления, однако ситуация не была столь однозначной и требует исследования, так как оборонные предприятия работали и на гражданские нужды. Так, закрытое предприятие, на котором работал мой отец, не только выполняло военные заказы, но и делало точную аппаратуру для МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Думаю, что не «военные траты» как таковые были причиной потребительского дефицита, хотя и обостряли его, а принципы и механизмы функционирования плановой экономики в целом, в том виде, в каком она существовала в 1970–1980-е годы.

Дефицит мыла в Челябинске, 1991 год

— Если сопоставить уровень потребления усредненного горожанина в России/СССР накануне революции, в тридцатые, в восьмидесятые годы, какая получается динамика?

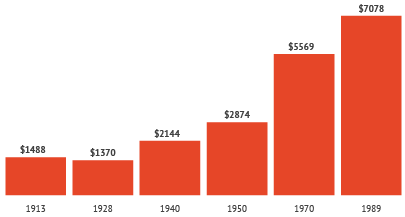

— Сравнивать потребление «среднего горожанина» царского времени с потреблением среднего жителя советских городов можно с оговорками, так как социальное расслоение в царской России было значительно более резким, чем в СССР. «Средний горожанин» царского времени будет усреднением российской аристократии, купца и простого рабочего. Все они жили в городе. В советское время потребление городского жителя с 1920-х к 1980-м годам, конечно, выросло, но точными показателями я не располагаю. Есть следующие данные: показатели расхода домохозяйств на потребление (в ценах 1937 года) выросли с 1928 по 1940 год со 178 млрд до 253 млрд рублей. «Сквозные» данные, показывающие динамику с 1913 до 1989 года, есть о валовом внутреннем продукте (ВВП). ВВП — это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления (таким образом, этот показатель выше показателей внутреннего потребления населения, так как часть произведенного внутреннего продукта идет на экспорт и накопление). Так вот, подушевой ВВП России/СССР в долларах США (1990 года) составлял:

— Как вы думаете, были ли варианты сделать советскую экономику более эффективной с точки зрения насыщения потребительского спроса? Сделало бы это СССР более политически устойчивым?

Женщина читает объявление в витрине магазина бытовой

техники об отсутствии в продаже холодильников. Москва, 1990 год

— Даже в годы сталинской индустриализации после потрясений первой пятилетки, с отменой карточек во второй половине 1930-х годов отчетливо виден поворот в официальной политике в сторону стимулирования потребительского спроса и потребительских ценностей. Лев Троцкий назвал этот поворот «преданной революцией», социолог Николай Тимашев «великим отступлением», а Вера Данэм «большой сделкой». Признание потребительских ценностей преследовало цель стабилизации, экономической, политической и социальной, ценой удовлетворения интересов нарождавшегося советского среднего класса. Сталин и партия провозгласили время радоваться жизни — «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее» — по сути дела отказавшись от революционного аскетизма в пользу вещизма и «обуржуазивания» быта. Партийные работники сменили галифе и кожаные тужурки на шелковые пижамы, в которых, были случаи, отдыхавшая в санаториях номенклатура не стеснялась «выйти к массам». То, что раньше советская пропаганда объявляла буржуазной роскошью, стало желанным и даже обязательным — украшения, косметика, вечерние платья, перманентная завивка, маникюр, лакированные туфли, хотя всего лишь пару лет назад нельзя было даже представить комсомолку с накрашенными губами. Облик процветающего гражданина становился символом процветающей страны. Однако в 1930-е годы в условиях крайне ограниченных ресурсов этот поворот к вещизму был лишь обещанием потребительского изобилия.

Попытки улучшить положение с товарами «широкого потребления», ширпотребом, предпринимались и при Хрущеве и при Брежневе, но все они проходили в рамках плановой экономики без цели перейти к рыночной системе и значительно расширить легальное частное предпринимательство. В этом коренилась причина их неуспеха или половинчатого успеха.

«Проблема была не в том, что руководство страны не понимало проблемы с потребительскими товарами или не хотело ее решить, а в том типе экономики хронического дефицита, в котором предпринимались эти реформы»

В период существования СССР дальше всех пошел Горбачев, приняв серию законов о кооперативах, что значительно расширило сферу рыночного хозяйства и предпринимательства в сфере производства товаров и услуг. Экономическим идеалом и моделью для Горбачева был нэп 1920-х годов, когда «командные высоты» (земля, промышленные предприятия, банки, транспорт, внешняя торговля) оставались в руках государства, а частный капитал был допущен в сферу розничной торговли и мелкого производства товаров и услуг. Именно допущение рынка, хотя и ограниченного, принесло ощутимые изменения в насыщении потребительского спроса. Однако сам по себе рынок не гарантирует политической и социальной стабильности, так как и рыночное хозяйство подвержено кризисам и потрясениям. Бесспорно, однако, то, что рыночная экономика более эффективно удовлетворяет потребности потребителя, чем плановое хозяйство, хотя и у планового советского хозяйства были преимущества перед рыночным. Так, например, есть экономические историки, которые считают, что для осуществления главной экономической задачи 1930-х годов — быстрой индустриализации страны — плановая система при всех ее издержках была более эффективной, чем свободный рынок. Такой точки зрения, например, придерживается известный исследователь советской экономики американец Роберт Аллен (автор книги «От фермы к фабрике. Новая интерпретация советской промышленной революции»).

— На ваш взгляд, возможна ли ситуация серьезного дефицита потребительских товаров в современной России? Если да, то какие для этого необходимы предпосылки?

— На мой взгляд, в современной России существует и усиливается дефицит денег, дефицит платежеспособности большей части населения, тогда как товаров и услуг имеется в избытке. Теоретически создать дефицит можно, резко увеличив доходы населения (зарплаты, пенсии и др.) так, что они будут значительно опережать предложение товаров и услуг, но такой вариант абсолютно нереален. У государства нет ни таких средств, ни такой цели. Дефицит на импортные товары можно создать, прекратив их ввоз в Россию из-за границы. Примеры подобного дефицита можно наблюдать сейчас в России в связи с ответными мерами на введенные европейские санкции. Однако такой дефицит будет временным, так как внутренний рынок и частное производство приспособятся к положению и восполнят вакуум в интересах получения прибыли. Для того чтобы вернуться к глобальному хроническому дефициту товаров и услуг советского времени, нужно уничтожить частный сектор, запретить частное предпринимательство, ввести драконовские меры против черного рынка и спекулянтов, то есть, иными словами, нужно радикально поменять тип экономики.

Комментарии

----------

Теоретически создать дефицит можно, резко увеличив доходы населения (зарплаты, пенсии и др.) так, что они будут значительно опережать предложение товаров и услуг, но такой вариант абсолютно нереален. У государства нет ни таких средств, ни такой цели.

-----------

Да ладно :) нет у государства средств. У государства есть главное средство - печатный станок. При принятии политического решения - в один день можно деньгами затопить страну. А если деньги выплеснутся на потребительский рынок (как при Горбачеве, когда убрали барьер между наличными и безналичными денежными контурами а потом ещё и станок подключили печатный) - с полок всё будет сметено за несколько дней.

Никаких сомнений, что сметут. А потом будут

членлапу сосать.А почему до сих пор ещё Байкал не выпили? Патамушта это выглядит как "кризис перепроизводства пресной воды".

А советское общество было безкризисным.

мы это заметили, так ни одного кризиса и не случилось.

так и живем в бескризисном советском обществе.

Горбачев так и поступил в перестройку.

Ну вот ещё воспоминания очевидца (дневник), жившего в провинции. Охватывают период с 1953 по 1994, рекомендую к прочтению. Есессно, там не только про дефицит, а вообще про всё, что происходило вокруг него, читать интересно.

https://prozhito.org/person/131

"Специально для новых поколений."(ц)

Не забыв добавить, что в 1985 году праздновалось 40 лет Победы. И фотографии "было-стало" не забыв приложить.

пн. Боитесь, что молодёжь в социализм захочет? )))

Не сомневаюсь, что в России и тем более в мире есть много чего. Есть несомненно и те, кто боится, что молодёжь в "социализьм" захочет. Но я сильно сомневаюсь, что количество таких желающих в России будет больше чем например голосующих за ЛДПР или КПРФ. Так что первым нечего бояться вторых. Как минимум в течение будущей половины века. А вот где-то на Кубе или в КНДР действительно есть кому бояться, что молодёжь захочет в "капитализьм".

При Советской власти я жил в высотке на пл. Восстания и ремонтировал автомобили .

Понятное дело ремонтировал тем у кого были приличные деньги.так как моя работа стоила не дешево.

Постепенно познакомился и с начальством гастронама на первом этаже нашего дома.и понятное дело стал покупать продукты в подсобке

Описать ту подсобку слов не хватает .Это огромное помещение с подвале дома и по нему круговое движение для грузовиков .стоят холодильные агрегаты .всякие трубы и провода .два грузовика легко разьезжаются .

В каждый отдел своя большая дверь и там же эстакады и всякие приспособы для разгрузки продуктов

В том подвале было все о чем может только мечтать гурман.

Одной икры видов 5 .любые пирожки и любой хлеб. ветчины .сигареты .любая рыба и балыки.

Я не покупал мясо.мне выносили языки и вырезку.Там же тусовались все знакомые родственники и всевозможные блатные.Я набивал полную машину дефицитом и отоваривал свою семью друзей и родственников.

Такая же схема торговли была во всех магазинах всего СССР.

На прилавки поступал неликвид или излишки.Я не очень понимаю как жили те кто не имел своего мясника или заведующего отделом в магазине.

Так же покупали мебель автомобили шмотки и все остальное.

Люди богаче ходили на рынок. Пришел купил и отправился

домой.

Заведующие хорошими магазинами и прод. базами были не просто богатыми а очень богатыми людьми. Правда их и сажали и даже расстреливали .но им на смену приходили другие бесстрашные.

Хотите и сегодня увидеть очередь в продовольственный магазин ? Это элементарно. Купите тот магазин и тупо снизьте цены в три раза. Начните торговать гречкой по 10 рублей и молоком по 15.

Есть деньги можете устроить шоу.

Большевики, если уж пошли по этому пути, поставив цель в Конституции СССР 1977 года:

были обязаны завалить народ, так чтобы он обожрался и упился. И тогда бы народ начал радостно строить коммунизм! Уга, товагищи!

PS. Хотя нет. Обожраться и упиться - это ведь собственно и есть коммунизьм в понимании электората большевиков.

Всегда забавлял,о как многие не могут простить властям низкий ассортимент в магазинах, считая выбор в магазине самым главным обстоятельством в жизни. Ну что ж, мы живем в эпоху потребительство и шопинга. Теперь у всех дома есть столько всякого ассортимента, который всем уже давно не нужен, типа механизированной машинки для резки лука звездочкой.

И становится ясным почему Запад сделал ставку на санкции. Ведь это уменьшает ассортимент в магазинах. Теперь болгарских перцев и венгерского горошка не достать. Это привело к развалу СССР, а значит приведет и к распаду России. Все логично.

Назвать отсутствие "низким ассортиментом" это так по-советски.

Есть только один небольшой момент...

Сегодня "болгарские перцы и венгерские горошки" ...никому нафиг особо не интересны.

В отличии от..

И мы сами запретили "болгарские перцы и венгерские горошки" .,а не запад.Контрсанкции .Редут ,чёта попутал

Ну в таком случае продолжите эту аналогию и на советский период. СССР точно также подвергался санкциям и точно также сам запрещал некоторые западные товары.

Болгарского перца теперь и в Болгарии сложно найти .Только на рынке .Теперь в Болгарии подсолнечник растет а перцы и томаты это Голландия и теплицы.

Хороший разбор! НО

Разрыв шаблона детектед. Тут, на АШ, упоротые ультракрасные сталинизды упорото верещат, что весь поворот с Великого Пути затеял троцкист Хрущёв, а выходит, Троцкий был против вещизма, а Сталин начал его насаждать (ага, занавесочки и слоники на комоде). Да и коррупция, воровство и злоупотребления чинуш при Сталине зашкаливали...

с Великого Пути сошли 14 марта 1921, еще дедушка Ленин был живой.

в попытках построить коммунизм дошли до адского днища, и решили что у них лапки, давайте вы как-нибудь сами.

через некоторое время партия решила, что пусть она одна будет единственным в стране нэпманом, и так и им и оставалась до 90.

совершенно бестолковым и тупым.

Печаль закорытника о недостаточном заполнении корыта в эпоху СССР

Красные сами Троцкого грохнули , и зарулили в закорытничесво .А он о мировой революции мечтал .

А почему все фото пустых полок из 90-х?

на территориях 4 категории снабжения фотоаппаратов не было!

а ты в союзе на донбассе и жил?

Я родился в Донецке и всю жизнь прожил в Донецке.

ясно.

не везде было так здорово, как в Донецке.

фотки 90-х не означают, что в 80-х таких полок не было, не нужно совсем до маразма то агитировать.

Вы хотите сказать, что в каком-нибудь 1981-82 годах то же можно было встретить такие полки? У меня по отцовской линии родственники жили в селе Луганской области. Там в сельпо так же всё было. Про хозтовары не скажу, но продукты питания в полном объёме. Естественно, рыба или какая-то экзотика на прилавке не лежала, а привозилась периодически, но колбасы, сыры, сладости, напитки и прочее - в ассортименте. Как так?

конечно.

я не хочу сказать, их именно и можно было встретить.

ну вот так, донбасс.

а в москве и грузии было еще лучше.

Я никогда в своей жизни при СССР не встречался с пустыми прилавками, как в 90-х. Где-то больше, где-то меньше. Но всегда всё было.

это я понимаю.

но вот я никогда не ощущал давление солнечного света, а оно есть.

давайте оперировать чуть более разумными аргументами, чем Я и личные ощущения, вы же марксист, ученый!

если ты жил на донбассе, то врядли ты там сталкивался с пустыми полками.

если твой дедушка работал в наркомате по окончательному решению классового вопроса, то врядли он ощутил на себе голод начала 20-х.

но это же не значит, что их не было, разве не так?

Многие не правильно понимают суть дефицита и поэтому делают ошибочные выводы. Дефицит это когда практически всё есть, а нет в свободной продаже только ограниченного перечня определённых продуктов, производимых в небольших количествах. При этом обязательно есть заменители этих продуктов. Вот это и есть дефицит. А пустые полки это разбалансировка экономики, нарушение соотношения между производством категорий А и Б. Такого в Советской экономике, как массового явления, не было. Именно по этому я скептически отношусь к утверждениям о пустых прилавках. Именно по причине знания устройства экономики, а не личных воспоминаний.

я уже начинаю сомневаться в твоем возрасте.

и когнитивных способностях.

упд.

если было бедненько, но сытенько, и главное поровну, так как все-таки объясняются разные категории снабжения?

чем колхозан с твери был хуже тебя с донбасса?

Я рад, что Музыкант вспомнил, как много и разнообразие производимой продукции. И количество рабочих мест для рабочих рук.

Только вот сказав "А" стоит сказать и "Б".

Сейчас, при "развитом" капитализме, рабочие места чудным образом оказались в Китае. Там и делаются часы, шьются тряпки, делаются радиоприемники.

Там же и рабочие руки. Только вот "Китайские рабочие руки" не будут платить пенсии в Россию тем, кто закрыл свои радиозаводы, часовые заводы, да же с автомобилями не всё ладно.

Да, Музыкант?

https://aftershock.news/?q=comment/9328581#comment-9328581

Интересная подборка. СССР уничтожился самостоятельно, руками тружеников и партийных. Стоит ли винить директора магазина, если вся "теневая", хотя какая она теневая, если все заинтересованные были в курсе. А заинтересованными были практически все. Куда-то пропадала совесть советского человека, когда нужно было распределить, поделиться, приобрести.

Сейчас человеки поступают аналогично, но мы то знаем, что по-другому в капиталистическом обществе быть не может.

Если бы дефицит был только потребительских товаров...

То, от чего уехала моя семья, до сих пор, без малого 3 десятилетия спустя, всё ещё рвёт сердце.. За пределами "образцового коммунистического города" всё кроме людей было дефицитом - бытовое обслуживание, медицинское обслуживание, квартиры и места в детских садах, предметы первой необходимости такие как ХЛЕБ!!! Я научилась печь сама (благо мука ещё продавалась) без дрожжей (дефицит) без сахара (дефицит) без сливочного масла (дефицит). Мой ребенок вырос не зная вкуса молока - дефицит! И это всё в то время, как "дефицитные" товары были предметом натурального обмена, так как советский рубль был "деревянным" и не стоил НИЧЕГО! А в начале 90х наступила пора, когда и деревянные рубли стали "дефицитом" и граждане стали получать зарплаты "натурой".. кто где работал, тот тем и получал.. ну а нам тогда молодым программистам ни на обмен нечего было предложить, ни зарплату получить "натурой"... А уж вранья, передержек и откровенного подхалимажа было столько, что у меня до сих несварение.

Вспоминаю, и тошнит нешуточно!!! десятилетия спустя.

Не знаю, может этот феномен надо изучать, но то, что не забывать - это совершенно точно.. и детям рассказывать, чтоб не заморачивались с утопическими идеями всеобщего равенства и братства, где всегда есть, были и будут те, кто равнее и побратче.

Прошу пардону за всплеск, уж очень больно было... по сю пору не соскучилась.

Сейчас в России с 1992 года ценообразование везде рыночное. По этой причине прилавки стали полны буквально с первых дней 1992 года. Кто тогда жил помнит это гайдаровское "чудо". Правда народ стал резко недоедать, что и зафиксировала официальная статистика Росстата:

А что было в СССР с ценообразованием в магазинах государственной торговли? Оно было совершено не рыночным. При этом параллельно существовал рынок с рыночными ценами, которые были выше государственных в несколько раз.

Теперь "загадка": где будет ажиотажный спрос и пустые прилавки? В магазине с ценой мяса 1.70 за килограмм или на рынке, где мясо стоило от 3.5 до 5 рублей за килограмм? Куда народ пойдет покупать картошку? На рынок, где ведро картошки стоит 3-5 рублей или в овощной магазин, где тоже самое ведро ты купишь за рубль? Ответ очевиден.

Для более полного понимания работы рынка предлагаю провести мысленный эксперимент. Представьте себе, что сейчас снизили цены в магазинах в 1,5-2 раза относительно рынка. Что произойдет после этого, представить несложно -- возникнет ажиотажный спрос в магазинах и за один день снесут недельный, а то месячный запас продуктов. После чего будут те самые пустые прилавки до следующего завоза и точно такие же очереди как в СССР.

Продолжим фантазировать дальше. Правительство издаст указ не только снизить цены на продукты в несколько раз, но сделает обязательными для исполнения советские ГОСТы. То есть запретит производителям бодяжить колбасу не из мяса, а молочку не из молока. И эта мера сразу снизит товарную массу в стране, так как немедленно выяснится, что добрая часть того, что мы едим является суррогатом.

Но сейчас так не сделают потому что верят в невидимую руку рынка.

Это советская власть сдерживала десятилетиями цены на продукты и прочие базовые товары и коммунальные услуги. А медицину, образование и жилье так вообще даром обеспечивало гражданам.

При этом зарплаты и доходы все время росли. Производство товаров и продуктов, конечно тоже росло, но не такими темпами, как доходы граждан. Всё это годами копилось и создала огромную денежную массу на руках населения при недостаточной товарной массе.

Затем к власти пришел Горбачев, который сознательно пошел на обострение накопившихся ранее проблем: еще больше увеличил доходы граждан при полном провале экономической части реформ. Всё это очень быстро закончилось крахом -- безумные очереди буквально за всем, талоны и прочее. При этом холодильник и телевизор дружно работали на развал страны. То есть им сознательно была совершена экономическая диверсия с целью развала СССР.

Замечу при этом, что при товарище Сталине такого, как Брежневе и тем более при Горбачеве не было

Строго соблюдался баланс между доходами граждан и товарной массой в стране. Доходы росли в строгом соответствии с ростом производительности труда и снижением себестоимости товаров, что позволяло регулярно снижать цены при росте доходов и потреблении граждан.

Подытоживая. При рынке производители удовлетворяют не спрос, а платежеспособный спрос. Сколько будет покупателей, способных заплатить за товар -- столько товара и будет продано. По этой причине прилавки будут всегда полны, даже если часть народа будет недоедать, что мы видели в 90-е или побираться по помойкам.

хлеб из рыбьей чешуи и пенопласт из молочной пены по 7 раз в неделю утомляют, вы делайте перерывы, ну хот-бы в месяц :)

за амбаром.