Этот день в истории:

Сергей Сергеевич Неждановский (1850—1940) — русский и советский изобретатель, конструктор и исследователь в области летательных аппаратов.

В различные периоды своей деятельности занимался разработкой и испытаниями воздушных змеев, змеев-планёров, летающих моделей (в том числе изучением устойчивости и управляемости этих устройств), воздушных винтов, аэросаней, глиссеров и другой техники. Неждановский — автор ряда изобретений: моторных саней (1924), гребного винта для моторного судна (1926) и других.

Биография

Родился 9 сентября (21 сентября по новому стилю) 1850 года в Москве.

Окончил физико-математический факультет Московского университета (1873), некоторое время обучался в МВТУ, но не окончил его и посвятил себя разного рода исследованиям и изобретениям в области практической механики и воздухоплавания. В течение многих лет (до 1920 года) сотрудничал с Н. Е. Жуковским.

В 1880-x годах исследовал различные проблемы создания реактивных летательных аппаратов, а в середине 1890-х годов предложил ряд оригинальных схем вертолётов (двухвинтовая с перекрытием несущих винтов, одновинтовая с аэродинамическим рулём, одновинтовая с рулевым винтом), предложив несущий винт с приводом от реактивных горелок, установленных на концах лопастей и другие.

В 1893 году Неждановский выдвинул идею самолёта бесфюзеляжной схемы с крылом толстого профиля («летающее крыло»).

В 1900—1904 годах он построил оригинальный летательный аппарат — «змей-планер». Такие воздушные аппараты (размахом до 10 метров) запускались в воздух, а затем освобождались от каната (который привязывался к нему) и летели несколько километров, как планер.

В 1904—1906 годах работал в Аэродинамическом институте (Кучино, под Москвой) и в Центральном аэрогидродинамическом институте в Москве (1919—1929).

В 1905 году журнал «Воздухоплаватель», назвал его аэросани — «санями с воздушным винтом для передвижения по снегу».

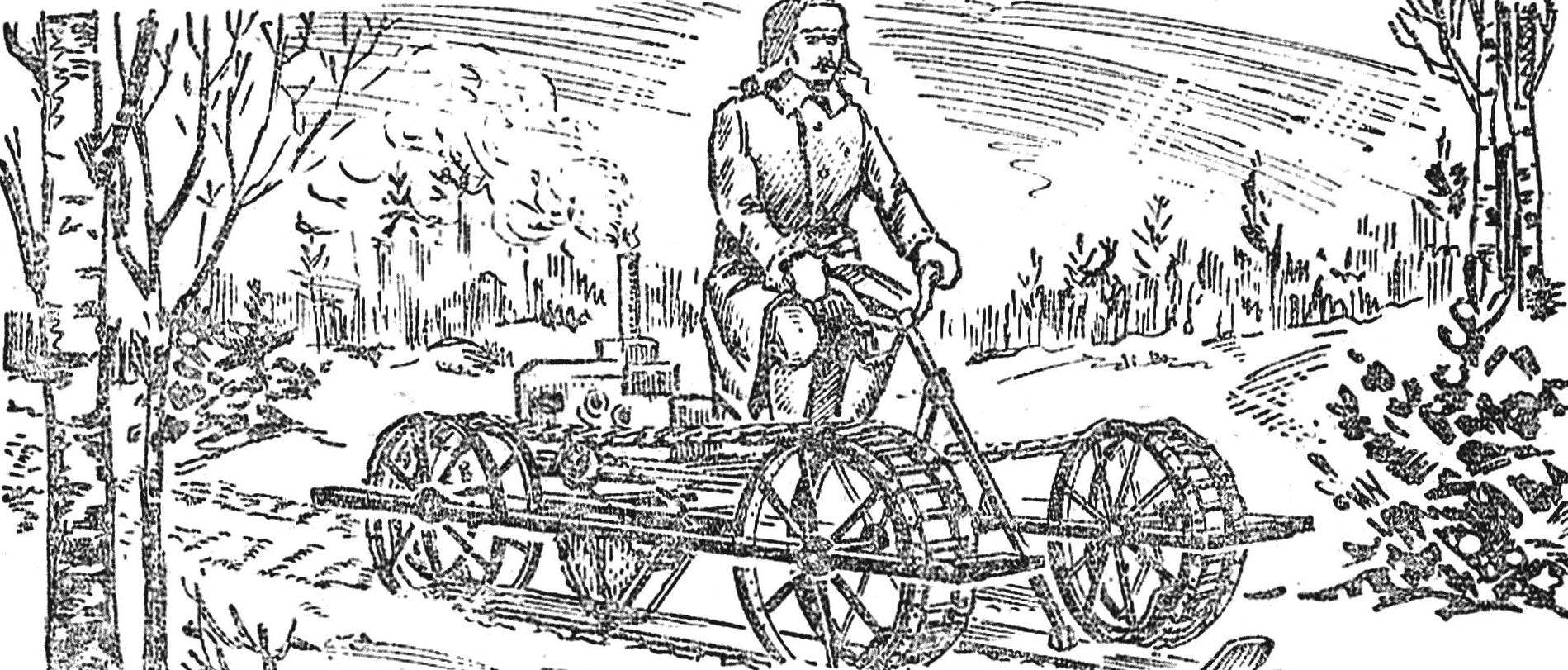

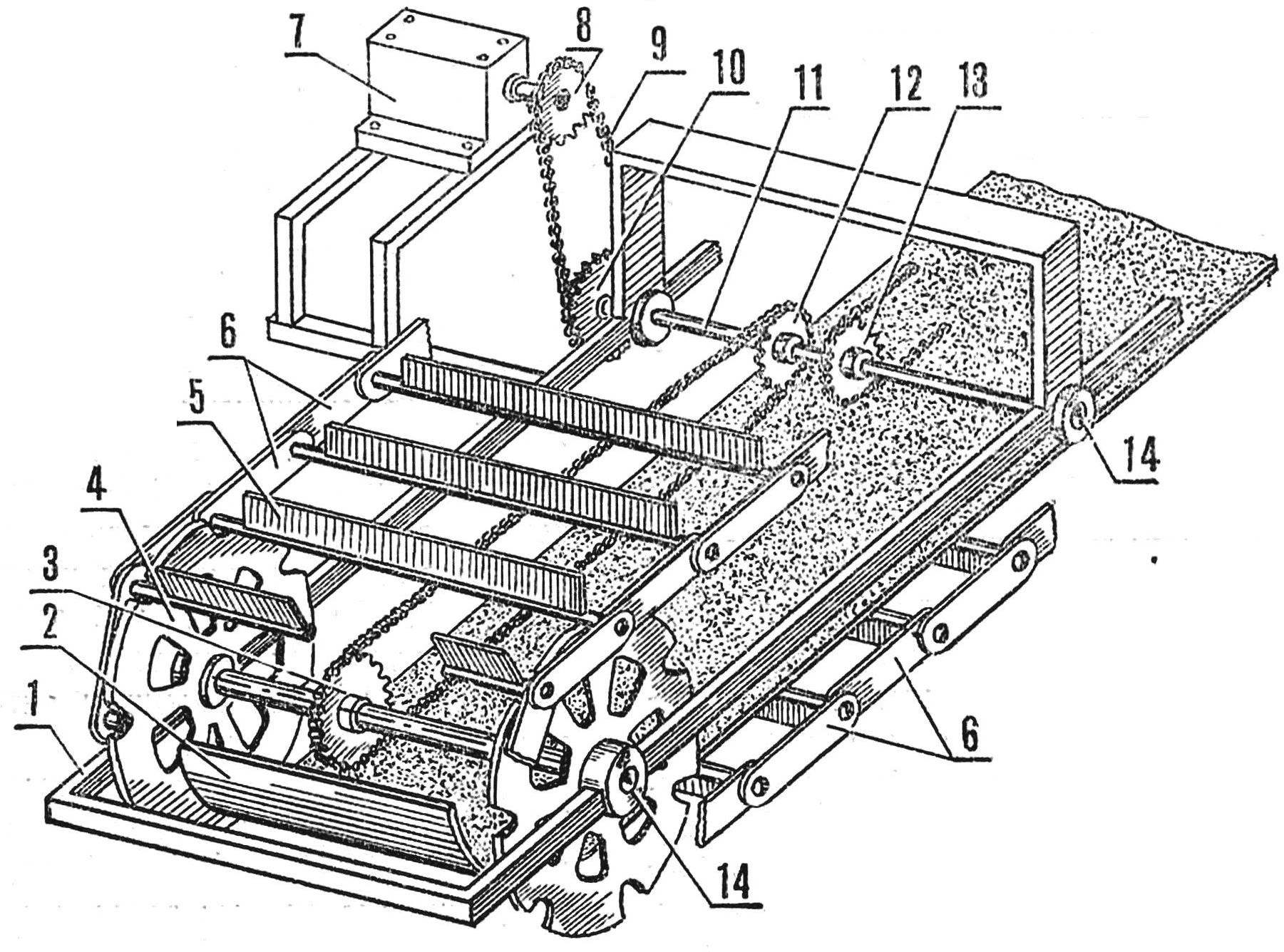

Первые российские моторные сани были испытаны Сергеем Неждановским в 1916 году (по некоторым данным в 1914). Это были сани с оригинальным «лыжно-цепным» движителем, впоследствии названным его именем. Идея состояла в том, что вместо гусеничной ленты использовали лёгкие ажурные цепи, звенья которых имели форму прямоугольных рамок, а поверх нижней ветви гусеницы устанавливались опорные лыжи. За счёт того, что всю массу снегохода воспринимали установленные внутри двух гусениц лыжи, удельное давление на снег составляло всего около 0,05 кг/см, достаточное для езды по любому снегу.

Умер 24 октября 1940 года в Москве.

Записи Неждановского были обнаружены лишь в конце 1950-х годов, поэтому результаты его исследований не были использованы в практических разработках.

Память

В советском художественном фильме «Жуковский» роль Неждановского сыграл актёр Борис Битюков.

Комментарии

Резиновая гусеница эффективнее. Но в своё время да, это был прорыв. Умный был дядька.

Как всегда, русский изобретатель опередил своё, как говорится, время. И очень жаль, что работы Сергея Сергеевича мало практически использовались...спасибо!