Внутрь красной — и вроде как абсолютно монологичной — системы оказалась имплантирована большая элитная группа, не принявшая красный проект. Почему Сталин дал «добро» на укоренение данной группы гуманитариев в недрах советской системы?

Мы проделали длинный путь, рассматривая различные фрагменты биографии Бахтина(опущено(Лем)) — философа, а точнее сказать, идеолога, которого Андропов задействовал в качестве «интеллектуального снаряда сверхкрупного калибра» для разрушения КПСС как «секулярной красной церкви» (использую терминологию С. Кургиняна). Попытаемся, наконец, собрать пазл — сложить из разрозненных фрагментов целостную картину. И ответить на вопрос, почему Андропов определил на роль «снаряда» именно Бахтина. И почему, будучи плотью от плоти советской системы, Андропов произвел этот залп.

Итак, мы установили, что «карнавал» и «смеховая культура» не есть изобретение самого Бахтина. Что Бахтин в некотором смысле воспроизвел «код» петербургского молодежного духовно-интеллектуального сообщества, категорически не принявшего Октябрь 1917-го. Представители этого сообщества вооружились против надвигающегося красного монологизма иронией и насмешкой. Дух карнавала, которому они присягнули, отрицал за теми, кто обратился в красную веру с подлинной религиозной страстью, право на красное вероисповедание.

В конце 1920-х члены «Воскресения», «Братства Серафима Саровского», шутовской «Космической Академии Наук» и других кружков и организаций, входивших в указанное сообщество, а также близкие к ним по духу сотрудники реальной Академии Наук, оказались в заключении либо ссылке по обвинению в контрреволюционной деятельности и «русском национализме». Однако уже к середине 1930-х годов значительная их часть, вернувшись из мест заключения (иногда досрочно), начала делать стремительные научные карьеры, а позже получать госпремии, правительственные награды и т. п.

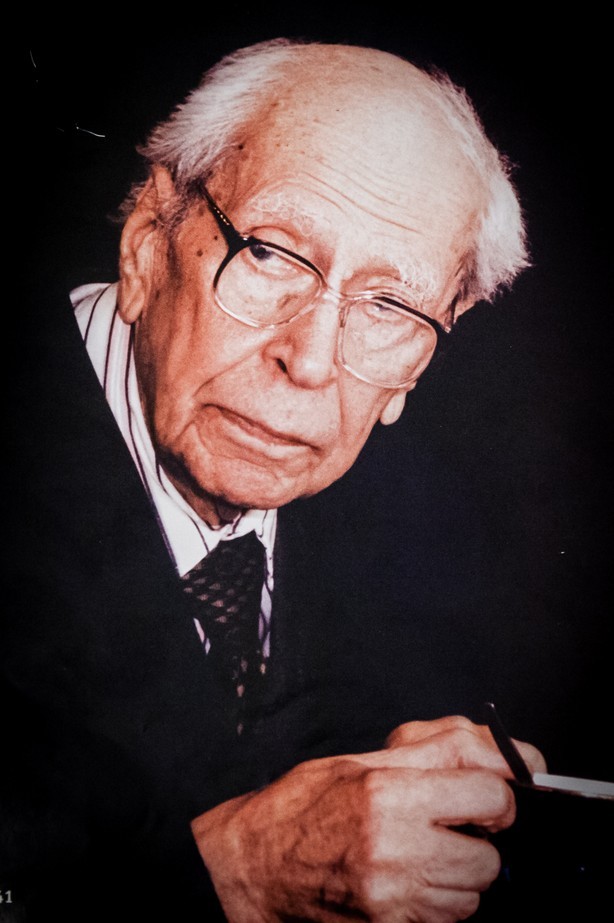

Спустя многие годы С. Аверинцев,

С.Аверинцев.

говоря о все тех же, только уже постаревших, людях, назовет их петербургским «замкнутым кругом более или менее нонконформистской интеллигенции, ориентированной на старые культурные парадигмы», «людьми иной породы, последними гражданами затонувшей Атлантиды», принципиально не вступавшими в диалог с «днем сегодняшним» (то есть с советской реальностью). Несмотря на, казалось бы, очень прочную вписанность в советское научное сообщество, причем не на последних ролях, они в течение нескольких десятилетий проявляли удивительную последовательность, целостность и тотальность в своем неприятии красного, советского. И именно в силу этого представляли огромный интерес для тех, кто вел против СССР информационно-психологическую войну (к данной теме мы еще вернемся).

В. Кожинов настаивает, что мы не понимаем до конца всю сложность и многомерность сталинского периода советской истории. Что инициатором репрессий против описываемой нами группы в конце 1920-х был Бухарин, а традиционно обвиняемый во всех репрессиях Сталин, напротив, вернул в первой половине 1930-х членов этой группы к полноценному существованию. И что не лишенная неприятностей, но все же не катастрофическая судьба Бахтина (после ссылки он смог заниматься преподаванием и даже возглавить кафедру гуманитарного вуза, смог защитить диссертацию) оказалась таковой именно в силу сталинской расположенности к данной группе.

В этой статье я не хочу полемизировать с Кожиновым по вопросу о том, сам ли Сталин оказал такую поддержку сообществу высоких и специфически антисоветских интеллектуалов или же это сделал некий влиятельный клан, на который в каком-то смысле опирался Сталин. Допускаю, что и Кожинов, говоря «Сталин», имеет в виду мощный клан, с которым Сталин должен был строить весьма сложные отношения. Что в рамках этих отношений Сталин все-таки был субъектом, а клан был очень важным для Сталина инструментом. А вот в послесталинскую, в том числе и андроповскую, эпоху уже не нашлось для этого клана адекватного хозяина, каковым являлся Сталин. И клан сам стал хозяином.

При всей важности данной гипотезы, я не могу немедленно заняться ее тщательной проверкой. Я обязательно вернусь со временем к данному вопросу. Но сейчас нам нужно доразобраться в простейшем. И потому будем говорить о поддержке сообщества, в которое входил Бахтин, неким условным Сталиным. Подразумевая, что, говоря «Сталин», мы имеем в виду некий клан, который был теснейшим образом связан со Сталиным и без одобрения Сталина действовать не мог — так что в каком-то смысле можно говорить и о поддержке Сталина. Такая оговорка необходима, дабы в дальнейшем не возникло недоразумения. Сделав же ее, я иду дальше.

И обращаю внимание читателя на то, что от сообщества антисоветских интеллектуалов, которое мы обсуждаем, не потребовалась жесткая «присяга красному». Они, возможно, и прибегали до некоторой степени к «идеологической мимикрии», как Бахтин. Но все же им было позволено в целом сохранить свою не-красную «самость». Крайне важно, что речь идет о филологах, философах, историках, занявших значимые позиции в крупнейших научных и учебных заведениях СССР (в их числе Кожинов, дополняя петербургский список москвичами, называет С. Бахрушина, С. Веселовского, Е. Тарле, Н. Пигулевскую и многих других). То есть о научной гуманитарной элите страны. А гуманитарные науки, как известно, самым непосредственным образом связаны с идеологией.

Таким образом, внутрь красной — и вроде как абсолютно монологичной — системы оказалась имплантирована большая элитная группа, не принявшая красный проект. Группа, не чуждая русскому национализму и даже антисемитизму. Но при этом — не «русопятая», а «западно-ориентированная», в том числе в силу своих научных интересов: в ней были представлены и крупные «античники», и специалисты по западноевропейской литературе и истории средневековья и Нового времени, и много кто еще.

Сделаем пометку на полях: нам еще предстоит вернуться к различию между «русопятыми» русскими националистами («писателями-деревенщиками» и пр.) и «западно-ориентированными» русскими националистами, к которым, безусловно, принадлежал Бахтин. И которые как раз и интересовали Андропова. (О причинах такого интереса опять же поговорим позже.)

Почему Сталин дал «добро» на укоренение данной группы гуманитариев в недрах советской системы? Сказалась ли тут его предрасположенность к монархизму, на чем настаивают некоторые исследователи? (Сталина ведь, в отличие от Троцкого, не заподозришь в том, что он рассматривал Россию как «вязанку дров для разжигания мировой революции»; он мечтал о новой Империи — и создал ее.) Или четкое осознание, что переход с рельсов построения земшарной Республики Советов на рельсы построения социализма в отдельно взятой стране невозможен без придания «русскому фактору» — этому «клею», скрепляющем разнонациональные куски огромной территории, — совершенно иного значения? Красный проект в версии Троцкого предполагал, как мы уже говорили, принципиальный отказ от «русскости» в пользу «всемирности» (отсюда прямо вытекал, к примеру, проект латинизации русского языка, обсуждавшийся в первой половине 1920-х). Но построить социализм в отдельно взятой стране без опоры на русских было попросту невозможно.

Всем памятен знаменитый тост Сталина «За русский народ!», произнесенный на торжественном кремлевском приеме 24 мая 1945 года. Но Сталин обратился к теме величия русского народа гораздо раньше — уже в 1930-е годы. В 1933 г. на встрече с участниками первомайского военного парада он заявил: «Русские — это основная национальность мира, они первыми подняли флаг Советов... Русская нация — это талантливейшая нация в мире. Русских раньше били все — турки и даже татары, которые 200 лет нападали, и им не удалось овладеть русскими, хотя те были плохо вооружены. Если русские вооружены танками, авиацией, морским флотом — они непобедимы».

Когда в начале 1936 г. Бухарин назвал в газете «Известия» русских «нацией Обломовых», последовал резкий окрик газеты «Правда»: «Только любители словесных выкрутасов, мало смыслящие в ленинизме, могут утверждать, что в нашей стране «обломовщина была самой универсальной чертой характера», а русский народ был «нацией Обломовых». Народ, который дал миру таких гениев, как Ломоносов, Лобачевский, Попов, Пушкин, Чернышевский, Менделеев... — народ, свершивший под руководством большевистской партии Октябрьскую революцию, — такой народ называть «нацией Обломовых» может лишь человек, не отдающий себе отчета в том, что говорит».

В ноябре 1939 г. Сталин сказал: «Русский народ — великий народ. Русские — это добрый народ. У русского — ясный ум, он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. Но на него можно положиться в любую беду».

Таким образом, активное вовлечение в 1930-е годы в научную и образовательную сферы высокообразованных приверженцев «русского национализма», не разделявших красной идеи, но способных создать для страны в короткие сроки учебные пособия, разработать школьные и вузовские программы по русскому языку, русской литературе, отечественной истории, выглядит вполне логичным. Кожинов уверен, что именно это, а вовсе не «монархические заморочки» Сталина, привело к тому, что представители указанной группы заняли значимые позиции: «Роль этих людей в дальнейшем развитии русской культуры была неоценимой, поскольку лучшие представители новых поколений отечественной философии, истории, филологии, начинавшие свой путь в 1940 –1960-х годах, так или иначе восприняли их уроки».

Трудно вообразить, чтобы Сталин не осознавал, что уроки, преподанные советской молодежи идеологически чуждым (чтобы не сказать враждебным) красной идее, прекрасно образованным «гуманитарным элементом», могут иметь для молодежи не только позитивные (получение знаний), но и негативные (вирус сомнения в красных ценностях) последствия. Рассчитывал ли он на то, что, побывав один раз в ГУЛАГе, этот «элемент» уже «не забалует»? Или на то, что его можно «приручить»? По факту эти расчеты не оправдались. Принимая «дары власти» (возможность научного роста, карьерного продвижения и пр.), большинство «принимающих», как выяснилось задним числом, так и не простили красным ни своего пребывания в ГУЛАГе, ни ужаса перед революционными толпами «черни», испытанного в Октябре 1917-го (см., например, опубликованные в 1990-е годы «Воспоминания» Д. Лихачева).

Д.С.Лихачёв.

Не будем демонизировать эту группу! Некоторые ее представители развивали и двигали вперед советскую гуманитарную науку и с большим достоинством передавали свои знания многочисленным ученикам, стараясь не проблематизировать в них красные смыслы и ценности. Честь им за это и хвала. Некоторые — но не все.

Мудрый наставник в любые времена значит для молодежи очень много. Она к нему доверчива. Представьте себе мордовских крестьянских парней, завороженно слушающих Бахтина, вдохновенно читающего на память огромные отрывки на древнегреческом (Бахтин, как вспоминают его ученики, преображался и расцветал на публике)... Только спустя много лет, пишет уже упоминавшийся нами саранский исследователь В. Васильев, пришло осознание, что Бахтин как преподаватель в некотором смысле не был таким уж уникумом. Что в дореволюционной гимназии всех учеников заставляли учить на память большие отрывки на древнегреческом и латыни — точно так же, как в советское время школьники заучивали наизусть большие отрывки из «Евгения Онегина» и прочей русской классики... Однако голодным и полунищим, но жадным до знаний студентам послевоенной Мордовии человек, декламировавший древнегреческие строки, казался чудотворцем. Его не просто слушали — ему внимали.

А он приобщал тех, кто готов был ему внимать, не только к «Культуре Вечности». Речь идет, конечно, не о публичных лекциях, а об «избранной аудитории»… Г. Гачев (который, как и его сотоварищи по Сектору теории литературы ИМЛИ В. Кожинов и С. Бочаров, выбрал Бахтина в качестве «гуру»)

Г.Гачев. С.Бочаров

вспоминал: «Буквально с первого знакомства с Бахтиным во мне стали сказываться плоды его посева. Дальше — больше… Бахтин, особенно когда ему помогли перебраться сюда поближе (имеется в виду организованный Андроповым переезд Бахтиных в Москву в 1969 г.), стал для нас, как живая церковь».

Вот мы и подошли вплотную к сюжету о взаимодействии Андропова и Бахтина.

Комментарии

Какие высокоинтеллектуальные лица...

Может, Ламброзо был прав?

"Других писателей у меня для Вас нет"... "Сколько волка не корми..."

Насколько я могу судить, славянофилов вождь не жаловал по причине прямого идеологического противостояния. Ибо для славянофилов русский народ был ценностью в себе, большевики же рассматривали его в качестве рабочей лошадки

А вот западники - им православная этика нафиг не впёрлась, они в Европу смотрели и на неё ориентировались. Другими словами, организовав их в качестве альтернативной группы, Сталин создавал возможность для диалектического развития идеологии в СССР.

Вот только на поле идеологии собственно коммунистической равных им персонажей не осталось. Пали жертвами борьбы за власть. И вышло так, что обсуждаемые персонажи обладали идеологией, в которую верили и которой руководствовались - и которая имела глубокие корни и, вдобавок, была связана с европейской мыслью. А вот у идеологов официальных с этим всем был напряг, оттого с диалектическим развитием приключился облом.

Мне нравится ваша мысль...

Ну почему же - был А.Ф.Лосев, который как бы тяготел к славянофильству,ну,а если уж по большому счёту,то был выше и славянофилов, и западников.

С учётом того, что официально Лосев в большей степени уделял внимание античности, то вполне мог рассматриваться, как западник. Главное, в тему загадочной русской души не лез - епархию КПСС.

кстати, дельная идея, спасибо, они попытались приручить второй закон закон диалектики, но он штука такая, опасная, да к тому же забыли его покормить и клетку запереть, вот и он пошёл в загул. Запад, кстати, давно забил на приручение этого закона, предпочитает классическую конфигурацию с противоречиями вне периметра системы, единение перед лицом врага, так сказать.

тот же, кому удастся приручить этот закон внутри периметра системы получит очень серьёзное, практически недостижимое преимущество в цивилизационной гонке, потому как будет иметь внутри себя вечный источник изменений, адаптации, развития и эволюции.

Не могу воспринимать западников иначе как предателей и самых явных врагов. И трудно понять, как их можно воспринимать иначе.