Люди очень часто путают (и в этом им помогают вездесущие пиарщики) идеологию и экономическую систему. А ведь какая разница, какого цвета кошка, если она ловит мышей? Так, находясь в тисках идеологии, руководители ряда государств недавнего прошлого оказались неспособны реформировать свои экономики, что в итоге положило конец (и положит вскоре) их странам.

Эта ситуация, впрочем, в мире не нова. Точно также в конце Средних веков короли и императоры католической Европы понимали, что протестантский капитализм эффективнее, не могли изменить свою систему, загнав в итоге в гроб экономики всего католического света.

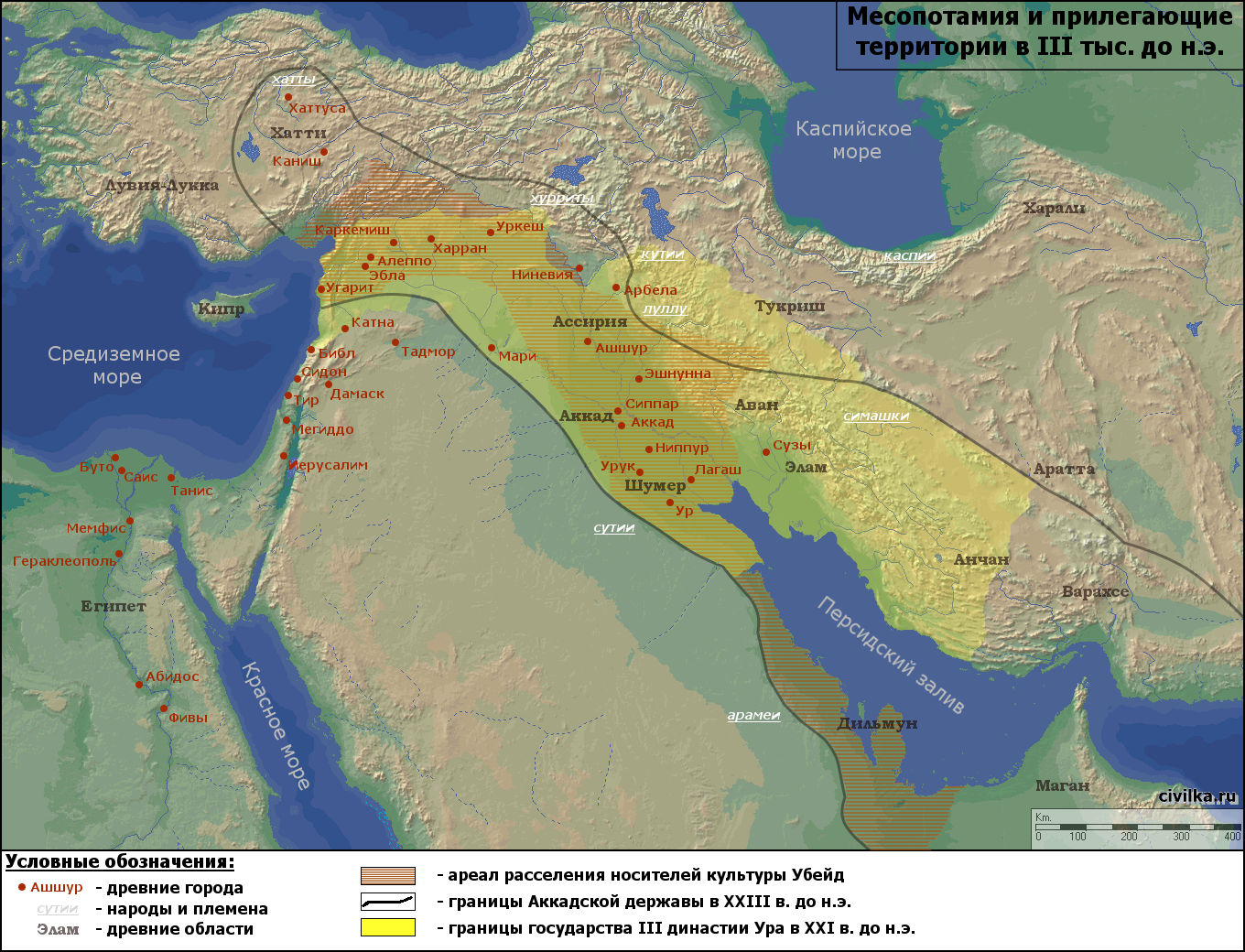

Колыбель цивилизации, Месопотамия или Междуречье, как оказалось, также было знакомо с этой ситуацией. В истории Древнего Шумера и Аккада, Вавилона, Элама и Ассирии мы можем найти следы, казалось бы, тех экономик, которые были характерны для 20-го века: от жесткого капитализма до буквального советского социализма. О последнем сейчас и пойдет речь.

На рубеже 2-го тысячелетия цивилизация шумеров-семитов уже несколько раз переживала взлеты и падения, а также массовые нашествия с севера, запада и юга. К 2100 году до н. э. после очередного впадения в варварство из-за нашествия племени гуттиев правители южного шумерского города Ур смогли объединить Месопотамию в невиданное доселе тоталитарное централизованное государство, прожившее около столетия. Далее приведу отрывок из книги писателя Пола Кривачека «Вавилон. Месопотамия и рождение цивилизации. MV–DCC до н. э.»:

«Мы можем лишь быть уверены в том, что в какой-то момент около 2100 г. до н. э. страна Шумер начала восстанавливаться, а возрождающийся город Ур под властью Третьей династии (известной в ассириологии как Третья династия Ура) построил большое региональное государство-империю. В апогее своей власти эта новая Шумерская империя включала бо́льшую часть Месопотамии, где ранее независимые города стали провинциями, а окрестные вассальные территории под военным управлением платили центру налоги.

Новое шумерское государство оставило нам огромное количество чиновничьих записей на глиняных табличках. К сожалению, многие из них были выкопаны незаконно, и их происхождение так и не задокументировали. Приблизительно 50 тысяч табличек расшифровали и перевели; около 15 тысяч еще предстоит изучить, и, по крайней мере, в 100 раз большее их число, вероятно находящееся под песками, «ожидает» своего обнаружения. Потребуются века, чтобы расшифровать и перевести их все.

Не имея никакой политической подоплеки и иной цели, кроме записи фактов экономических или общественных соглашений, административные таблички дают возможность восполнить многие пробелы в истории древнего общества. Однако нам все равно не удастся получить полной картины. Изучение табличек этого периода подобно открыванию смотрового люка, ведущего во внутренности какого-нибудь сложного механизма, общее назначение которого и план все еще остаются неясными. Или возьмем другую метафору: когда мы видим множество деревьев, конфигурация леса обычно ускользает от нас. И нам также следует проявлять осмотрительность, чтобы не получить искаженное впечатление. Считается, что «новые шумеры» были совершенно одержимы бюрократией. Это, разумеется, незаслуженное обвинение. Если бы в наши дни каждый список покупок, железнодорожный билет, кассовый чек, договор об аренде машины и любая выписка с кредитной карты каким-то чудесным образом сохранились, ученые в далеком будущем вполне могли бы прийти точно к таким же выводам о нас. Более того, внимание предыдущих поисковиков, которые всегда начеку в ожидании впечатляющих находок, сосредоточивалось на крупных государственных институтах – храмах и дворцах. Так, письменные документы, извлеченные из-под земли, всегда были склонны к необъективности в отношении всего, что являлось мелкомасштабным, домашним и частным. Ученые до такой степени привыкли писать о Третьей династии Ура как о тоталитарной всеохватывающей власти, осуществлявшей плотный контроль, что способ производства в Советском Союзе времен Леонида Брежнева выглядел как экономика свободного рынка, в которую не вмешивается государство.

Эта точка зрения теперь уже в прошлом; ее сменило признание того, что повседневная жизнь обычного горожанина почти не отражена в найденных документах. Например, в то время как есть множество записей о зерне, хлебе и иногда мясе и растительном масле, которые распределяло государство, чтобы накормить население, нет и намека на то, откуда люди получали одежду, мебель, кухонную утварь, а также овощи, которые варили в горшках, и фрукты, которыми украшали столы. Какая-то торговля, вероятно, шла, но, так как она велась вне рамок государственной системы, записей о ней не существовало.

При всем вышесказанном, однако, если отступить назад, прищуриться и посмотреть через полузакрытые глаза, как мы смотрим на ультраимпрессионистские картины, тем не менее можно получить какое-то представление о том, что за общество это было. И форма, которую приобретают его очертания, становится, по крайней мере для меня, неожиданностью, как часто это бывает в Древней Месопотамии. «Новые шумеры» процветали очень давно, в конце 3-го тысячелетия до н. э., более чем за тысячу лет до начала истории нашей собственной цивилизации, уходящей корнями в Древнюю Грецию 600 г. до н. э. Они жили еще до самых первых наших религиозных преданий, описанных в легендах об обитавших в палатках патриархах в еврейской Библии. И все же это шумерское государство, по-видимому, было настолько сложно устроено и высокоразвито, что – не считая очевидной и имеющей решающее значение нехватки технологий получения органического топлива – едва ли можно удивляться, обнаружив похожее политическое образование где-нибудь в мире XXI в.

Действительно, общественно-экономическое устройство немного напоминает некоторые коммунистические государства нашего недавнего прошлого – возможно, СССР или Китай времен Мао Цзэдуна или, по крайней мере, коммунизм в том виде, в каком его представляли (централизованное народное государство). Специалисты не замедлят подчеркнуть, что здесь нет реального сравнения. Идеологические основы этих систем слишком различны: коммунисты – воинствующие атеисты, а шумеры горячо преданы, по крайней мере, на людях, служению своим богам; коммунистическая система возникла благодаря революции и – по меньшей мере в теории – демократии; шумерская – вследствие эволюции и самодержавия (автократии). С другой стороны, существует много способов организовать контролируемое центром государство, так что сходства просто должны возникать. И современные коммунистические государства, и Древний Шумер опирались на тоталитарные идеологии, которые использовались для объяснения и оправдания их общественно-экономического устройства. В них существовала централизованная экономика, которая в теории брала от каждого по способностям и давала каждому по потребностям – хотя в социалистических республиках, как и, несомненно, при Третьей династии Ура, некоторые всегда были немножко более «равными», чем другие. В Шумере, как и в Советском Союзе, отдельный человек не имел голоса. «В городе Древней Месопотамии отдельные люди не принимались в расчет как граждане, – пишет Марк ван де Миероп. – Города объединяли различные группы населения, которые могли быть по своей природе родственными, этническими, связанными с местом жительства или профессиональными. Отдельный человек вне любой из этих групп не имел возможности участвовать в общественной и политической жизни города».

В обеих политических системах государство владело землей и производственными ресурсами, хотя все еще бушует горячий спор о сравнительной значимости общественного по отношению к частному сектору новой шумерской экономики. Самой убедительной является та точка зрения, что в империи каждый член общества обязывался служить государству по крайней мере часть года. Оставшееся время – если таковое было – разрешалось использовать в своих личных интересах. Понятие, известное как Bala, означающее что-то вроде «смена» или «обмен», разновидность политики «облагай налогом и перераспределяй», требовало, чтобы каждая провинция отдавала зерно и скот в центральную житницу – по некоторым оценкам, эта доля доходила почти до половины их продукции. А оттуда каждый мог брать запасы по мере необходимости. В 11 км к югу от Ниппура был построен городской центр Пузриш-Даган, также известный как Дрехем, предназначенный для сбора и распределения товаров Bala. Уцелевшие документы свидетельствуют, что более 20 домашних животных ежедневно доставлялись в этот город или отправлялись из него. Государственное пастбище неподалеку от Лагаша вмещало более 22 тысяч овец, почти тысячу коров и 1,5 тысячи быков.

Петру Штайнкеллеру, профессору ассириологии Гарвардского университета, это «напоминает систему обязательных поставок, которая действовала в разные времена и в различных формах в странах бывшего советского блока, особенно в сельском хозяйстве. Во многом, как в Вавилонии времен Третьей династии Ура, в коммунистической Польше независимый фермер должен был поставить государству часть своей продукции, за которую ему платили номинальную цену. Оставшуюся продукцию он мог теоретически свободно продать, хотя и не на по-настоящему свободном рынке, так как государство сохраняло за собой преимущественное право на покупку и регулировало цены».

Но шумеры пошли гораздо дальше, чем когда-либо осмеливались коммунисты, ведя счет обязательств и вознаграждений каждого горожанина, для чего чиновники Третьей династии Ура использовали замысловатую и жестокую систему сбалансированного счета. Представители самых низших социальных слоев – неквалифицированные работники и рабы – считались просто собственностью государства и, по-видимому, не имели никаких обязанностей, кроме каждодневного труда. Для их надсмотрщиков все было совсем по-другому. Здесь не идет речь о советском стиле: «Мы делаем вид, что работаем, а вы делаете вид, что нам платите». Коэффициент полезного действия бригадира рабочих был тщательно измерен и взвешен. В одной колонке перечислялся дебет: товары, материалы и труд (зерно, шерсть, кожа, металлы и число рабочих), предоставленные бригадиру государством. Все перечисленное затем конвертировалось, согласно установленной договоренности, в стандартные рабочие дни. Складывалась общая сумма. Во второй колонке значился кредит – выход готовой продукции этой бригады: например, количество смолотой муки, если это мельник; сотканных тканей, если это бригада ткачей, и т. д. Вычислялось число рабочих дней, равное количеству продукции с поправкой на время, потраченное на другие проекты (рабочие бригады часто реквизировались для срочных работ в другом месте – для сбора урожая, разгрузки кораблей или ремонта каналов) и на отгулы – на них имели право рабочие: один отгул за десять рабочих дней для мужчин и один выходной за пять или шесть рабочих дней для женщин. В конце каждого отчетного года подсчитывалась разница между кредитом и дебетом, и любой излишек или дефицит переносился первым пунктом на следующий период.

Конверсия рассчитывалась таким образом, чтобы сделать излишек действительно очень редким событием. Ожидаемый ежедневный выход продукции, по-видимому, выходил за рамки обычных возможностей рабочего, и многие или большинство бригадиров заканчивали тем, что их долг государству постоянно рос. Это, возможно, не имело бы значения, если бы эта система была просто бухгалтерским приемом, к которому не следовало относиться слишком серьезно. Но все оказывалось далеко не так. Государство могло потребовать выплаты долга в любое время. В одном типичном документе бригадир группы, состоящей из 37 женщин, которые в основном занимались помолом зерна на ручных мельницах, начал год с дефицитом 6760 рабочих дней и закончил его с задолженностью 7420 рабочих дней. Его долг, конвертированный в серебряные сиклы, составил бы двухгодичное жалованье. Когда он умер, долг должен был перейти его наследникам, которые могли не иметь другого способа его выплатить, кроме одного радикального средства – продать себя в рабство.

Чтобы испытать на себе отчасти советский привкус жизни в новом Шумере, присоединяйтесь ко мне в так называемом промышленном парке Гирсу – главном городском центре в провинции Лагаш в 2042 г. до н. э., взяв в качестве гида анализ одного конкретного собрания административных документов, проведенный Вольфгангом Хаймпелем из Калифорнийского университета, Беркли.

Мы находимся у дверей кухонной конторы, где распределяются продовольственные запасы, положенные многим, большинству или даже всем жителям империи Ура, когда они работают на государство. Количество продовольствия варьирует согласно служебному положению и положению в обществе. Как подобает хорошо организованной структуре этого учреждения, постоянно проживающий аудитор – писец-бухгалтер, грамотный и обладающий знаниями арифметики, ведет учет всего, что поступает на склад или покидает его. Ему вполне может помогать группа учеников. На это указывают факты: ведется учет их питания; некоторые документы неправильно составлены и нацарапаны далеко не безупречным почерком, что наводит на мысль о неопытности писавших.

Сегодня шестнадцатый день месяца урожая. Аудитор перечисляет по пунктам издержки путешественников в пути за день:

«5 л доброго пива, 5 л пива, 10 кг хлеба

Ур-Нинсуну – сыну царя;

5 л доброго пива, 5 л пива, 10 кг хлеба

Лала’а – брату Лугаль-магура;

5 л пива, 5 кг хлеба, 2 сикла растительного масла

Кубсину в пути за серпами».

И у принца Ур-Нинсуна, и у Лала’а есть большие свиты, которые нужно кормить; Кубсина сопровождают, возможно, несколько носильщиков. И вполне естественно, что высокородной шумерской номенклатуре дают «доброе пиво», а не «пиво», которое пьют простые люди. Других обеспечивают более стандартными рационами:

«2 л пива, 2 кг хлеба, 2 сикла растительного масла

Суази в пути за полотном;

2 л пива, 2 кг хлеба, 2 сикла растительного масла

Усгине в пути с тканями;

2 л пива, 2 кг хлеба, 2 сикла растительного масла

Кале в пути за тростниковыми коробами;

2 л пива, 2 кг хлеба, 2 сикла растительного масла

Адде-эламиту».

Эти путники или их представители приходят в кухонную контору, чтобы подать прошение и забрать свои продовольственные припасы. Мы предполагаем, что все они едут по государственным делам. Как они подтверждают, кто они такие, и как устанавливают свою личность, чтобы заявить о своем праве на получение поддержки? Несомненно, при них есть какие-нибудь официальные печати или, быть может, глиняные таблички – пропуск с проставленной печатью какого-нибудь вышестоящего чиновника.

Поток других просителей проходит мимо нас, пока мы ждем у двери кухонной конторы. Мы видим Лугаль-эзена – «смотрителя птичника», быть может голубятни; нескольких «аморейских женщин», возможно взятых в плен во время войны, и нескольких дрессировщиков собак со своими животными – тогда, как сейчас на Среднем Востоке, все стремятся избежать встречи с ними: собаки – нечистые животные, а их дрессировщики в обществе занимают самую низшую ступень. На изображениях того времени мы видим больших животных, вроде мастифа. Пища, которую они употребляли, наводит на мысль, что они были почти такими же крупными, как и мужчины, которые за ними ухаживали. Вероятнее всего, этих собак использовали в качестве сторожей и охраны. Их регулярные приходы и уходы подразумевают, что они также сопровождали караваны на дорогах.

Не все приходят к прилавку кухонной конторы, чтобы забрать свою порцию продовольствия. Аудитор делает запись о поставках хлеба и мяса и для ряда других учреждений в Гирсу.

Продовольствие доставляется корабельщикам, строящим суда для торговли с Оманом, что подразумевает местный доступ к открытому морю, вероятно через реку Тигр; рабочим дровяного склада, который также вмещает запасы стройматериалов, вроде битума, тростника и соломы; охране и рабочим овчарни и коровника, в которых откармливают животных для жертвоприношений; охране и обитателям двух темниц разного размера (в темнице большего размера содержалось до пяти заключенных), а также тем, кто находится на тюремном корабле, используемом для транспортировки заключенных до места заключения и из него.

Рядом с тюрьмой расположен дом danna – государственный дом для отдыха, один из семи в этой провинции. Такие постоялые дворы, расположенные друг от друга на расстоянии приблизительно двухчасового перехода вдоль крупных магистралей Южной Месопотамии, то есть через каждые 15–16 км, предшественники почтовых станций Британской империи в Индии, – это места, где путешественники всех мастей могут отдохнуть, поесть, поспать и поменять своих мулов и ослов на свежих вьючных животных. Sikkum – государственная курьерская служба имеет на таких почтовых станциях свои конюшни.

Несколько помещений этого danna-дома занимает многочисленная свита высокопоставленного царского придворного zabar-dab («обладатель бронзы»), что бы этот титул ни значил. Его сопровождают несколько солдат, возможно его телохранители, а также оружейник, верховой, личный писец, три виночерпия и повар. Здесь «по дороге в поля» на неделю останавливался начальник по имени Ур-Шульги, который работает управляющим далеким поместьем храма, владеющего окрестными землями. «Насколько можно судить, – пишет доктор Хаймпель с необычной и доброжелательной легкостью, – он провел значительное количество времени в поле, исполняя свои обязанности. Очевидно, он был сторонником активного стиля управления и не сидел в своем кабинете, потягивая пиво».

Малообеспеченные члены общества здесь тоже получают продовольствие. Кухня кормит четверых «детей держателей носовых веревок губернатора» (думаю, что веревки привязаны к вьючным животным губернатора, а не к нему самому), а также двоих «сыновей смотрителя мулов», живущих в доме для отдыха вместе со своими семьями. Также порции продовольствия раздают удивительно большому числу инвалидов. Ур-Даму и Уребаду, назначенные на работу «для неполноценных», сидят рядом со зданием под названием «склад», без сомнения в качестве сторожей, совсем как привратники, которых повсюду можно встретить в современной Индии.

Ин¬ва¬лиды так¬же фи¬гури¬ру¬ют в до¬кумен¬тах нес¬коль¬ких хо¬зяй¬ств как зем¬ле¬паш¬цы, из-возчи¬ки и по¬гон¬щи¬ки бы¬ков, тог¬да как дру¬гие ра¬бота¬ют в овчарне и на дровяном складе. Их рационы меньше, чем у трудоспособных работников, но государство Третьей династии Ура озабочено их выживанием. Возможно, дело в намерении обеспечить эксплуатацию даже самых маргинальных экономических ресурсов, но выглядит так, чтобы дать место и положение в обществе тем, кто по какой-то причине не способен полностью включиться в конкуренцию.

Кто придумал эти замысловатые системы? Вероятно, состоялось много длинных заседаний чиновников, управляющих государственной экономикой, которые разбирались в агрономии, выращивании домашнего скота и ирригации, – представителей старшего класса писцов. Это было непросто – разработать национальный план, который вел счет, вводил в действие, платил и кормил, возможно, до миллиона работников, рассеянных по всей Большой Месопотамии, использовавших технологии бронзового века и ослов в качестве транспорта. То, что этот план, по-видимому, хорошо работал столько десятилетий, – это дань размышлениям, планированию и организационным способностям ответственных кураторов. Вплоть до наших времен не было предпринято ни одной попытки схожим образом комплексно контролировать экономику. Если бы мы могли найти какие-нибудь заметки, директивы, записанные во время их заседаний по планированию!

Абсолютно точно, что выдача стандартных норм продовольствия, подробно изложенных в документах промышленного парка Гирсу, происходила во всех городах и на всех зависимых территориях Шумера и Аккада. Мало что может оскорбить чувство справедливости и законности больше, чем ситуация, когда то, что ты получаешь, зависит от того, куда ты обратился. В любом случае все империи любят вводить единообразие на своих территориях, и Ур времен Третьей династии не стал исключением. Очевидная причина – эффективное управление, хотя приказывать выполнять те или иные действия стандартными способами часто является в такой же степени выражением власти, в какой и практической политикой. С этой целью ввели государственный курс обучения писцов. В таких главных городах, как Ур и Ниппур, были учреждены государственные академии. Для использования в официальных документах предписали единообразный канцелярский стиль письма и набор фраз. Были упорядочены единицы мер и весов: одна надпись сообщает нам, что царь «создал бронзовую единицу измерения „sila“, ввел стандартную единицу веса – мину и привел в соответствии со стандартом каменную гирю, по весу равную одному сиклу серебра, по отношению к одной мине». Эти единицы измерения оставались эталонами до конца истории цивилизации Месопотамии. Придумали и имперский календарь: все провинции должны были следовать ему при записи государственных дел, хотя некоторые провинции продолжали свои старые местные традиции, когда речь шла о чисто местных делах. Такие реформы проводились во времена правления аккадской династии Саргона, но «новые шумеры» значительно активизировали этот процесс.

Однако единообразие приобретало огромную важность в вопросах права. В Древних Шумере и Аккаде преступников приводили к правителю, а затем отправляли на судебное разбирательство в городское собрание того или иного города. В деле об упоминаемом ранее убийстве – о нем знали и жители Месопотамии, так как отчет о нем веками использовался для обучения писцов искусству записи судебных разбирательств, и современные археологи, так как оно показывает трудность перевода древних текстов, – трое мужчин были признаны виновными в убийстве сына жреца. «Нанна-сиг, сын Лу-Сина, Ку-Энлила, сын цирюльника Ку-Нанны, и Энлиль-эннам, раб садовника Адда-каллы, убили Лу-Инанну, сына жреца Лугаль-уруду». Для получения приговора царь отправил их на городское собрание в Ниппур. Что касается убийц, то их судьба была известна: их ждала казнь. Но дело осложнял тот факт, что они рассказали жене жертвы о том, что они сделали, и она не сообщила об этом властям: «Когда Лу-Инанна, сын Лугаль-уруду, был убит, они рассказали его жене Нин-даде, дочери Лу-Нинурты, что ее муж убит. Нин-дада, дочь Лу-Нинурты, не открыла рта и утаила это». Девять выступивших по очереди требовали смертного приговора и для женщины: «Ур-Гула, сын Лугаль-ибила, птицелов Дуду, простолюдин Али-эллати, сын Лу-Сина Пузу, сын Тизкар-Эа Элути, горшечник Шешкалла, садовник Лугалькарн, сын Син-андула Лугаль-азида и сын Шарахара Шешкалла обратились к собранию: „Они убили человека, поэтому они уже неживые люди. Трое мужчин и женщина должны быть убиты перед троном Лу-Инанны, сына жреца Лугаль-уруду“». Но два члена собрания «Шукалилум, солдат из Нинурты и садовник Убар-Син высказались в ее защиту: „Разве Нин-дада, дочь Лу-Нинурты, убила своего мужа? Что такого сделала женщина, чтобы лишить ее жизни?“»

После обсуждения собрание вынесло решение:

«Враг мужчины мог знать, что женщина не ценит своего мужа, и мог убить его. Она узнала, что ее муж убит, так почему же она молчала об этом? Это она убила своего мужа; ее вина больше, чем вина мужчин, которые убили его.

На собрании Ниппура, после того как решение по делу было принято, Нанна-сиг, сын Лу-Сина, Ку-Энлила, сын цирюльника Ку-Нанны, Энлиль-эннам, раб садовника Аддакаллы, и Нин-дада, дочь Лу-Нинурты и жена Лу-Инанны, были отданы на казнь.

Вердикт собрания Ниппура».

Трудность чтения клинописных документов демонстрирует тот факт, что в более раннем переводе этого же текста Сэмюэлем Ноем Крамером женщину оправдали и освободили.

Каким бы ни был вердикт, ясно то, что это судебное собрание в Ниппуре не являлось собранием олигархов, ограниченным высокопоставленными и достойными людьми. В судебном разбирательстве принимали участие обычные работники, которые защищали или выступали против обвиняемых, – это птицелов, горшечник, садовник, солдат, приданный храму Нинурты, человек, названный простолюдином, – низшая ступень социальной лестницы. Правосудие в империи Третьей династии Ура осуществлялось, как должно быть и сейчас, перед равными по положению людьми. Но в отличие от наших судов наказание тоже определяли те же самые простые люди, а не профессионалы – скорее как народные заседатели в судах бывшего Советского Союза, которые не только имели право отклонить приговор, но и вызвать свидетелей, изучать улики, определять наказание и ущерб.

Но в этом-то и загвоздка. В каждом городе, без сомнения, имелись свои собственные юридические традиции, и исход суда и наложенное наказание могли зависеть в большей степени от того, где было объявлено решение суда, нежели от характера преступления. Чтобы избежать такого нежелательного результата, само государство провозглашало законы, в которых устанавливались наказания за разнообразные преступные посягательства, для того чтобы их применяли на всей территории новой Шумерской империи.

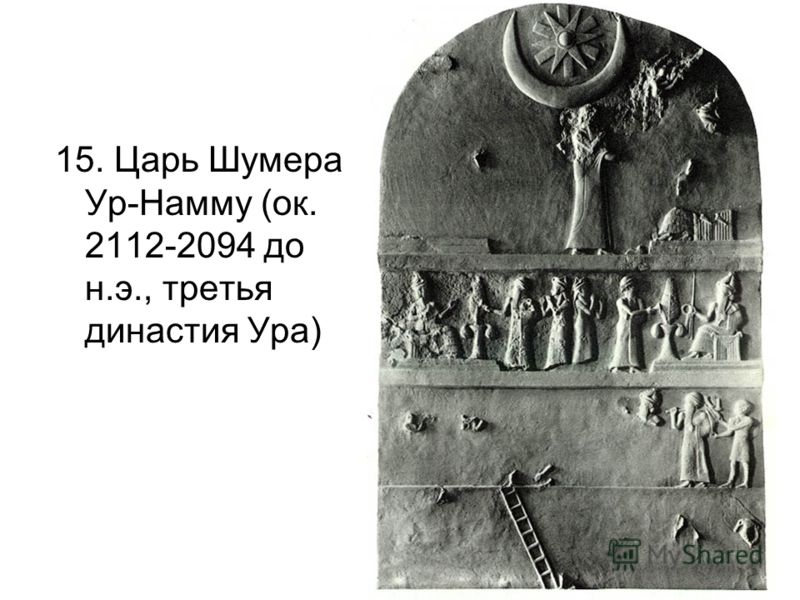

Первый известный сборник законов Кодекс Ур-Намму, будучи далеко не полным, не является настоящим законодательным сводом; и есть мнение, что он был введен не Ур-Намму, а его сыном (Ур-Намму – основатель Третьей династии Ура; его сын Шульги был величайшим из всех новых шумерских монархов). Свод это законов или нет? Хотя до нас дошли только фрагменты этого сборника, их достаточно, чтобы показать, что законы охватывали и гражданские, и уголовные дела. В уголовной части он определяет преступления, за которые предусматривалась смертная казнь – убийство, ограбление, дефлорация девственницы – жены другого мужчины и нарушение супружеской верности женщиной. За совершение других преступлений наказывали штрафом, который выплачивался серебром:

«Если человек совершил похищение другого человека, он должен быть заключен в тюрьму и выплатить 15 сиклов серебра.

Если мужчина силой лишил девственности рабыню другого мужчины, то он должен заплатить 5 сиклов серебра.

Если человек стал свидетелем, а оказался клятвопреступником, он должен заплатить 15 сиклов серебра».

По контрасту с более известными законами Хаммурапи, составленными приблизительно три века спустя с кровожадными положениями типа «око за око, зуб за зуб», здесь увечья тоже компенсировались финансово:

«Если человек выбил глаз другому человеку, он должен отвесить половину мины серебра. Если человек выбил зуб другому человеку, он должен заплатить 2 сикла серебра.

Если человек в ходе драки сломал дубиной другому человеку конечность, он должен заплатить 1 мину серебра».

И да будет с почтением прославлена твоя сила!

Универсальные правовые декларации Ур-Намму представляют собой хороший пример стремления к унификации царей Ура: побуждение регламентировать каждую сторону жизни. Он говорит нам нечто важное о государстве Третьей династии Ура: правитель мог отменять местные традиции и настаивать на подчинении его диктату. Чтобы так крепко держать в руках многочисленные, контролируемые из центра правовые, экономические, общественные и образовательные системы и учреждения, требовался принцип управления особого рода.

Великий немецкий мыслитель Макс Вебер – один из основоположников современной социологии назвал Третью династию Ура патримониальным государством в том смысле, что оно было построено по образцу патриархальной семьи и правил в нем – зачастую железной рукой – стоявший во главе человек, обладавший авторитетом отца; а население образовывало пирамиду, располагавшуюся ниже, со сложной системой обязанностей и вознаграждений, связывавших всех воедино.

Чтобы патримониальное государство оставалось устойчивым на протяжении долгого времени, нужно было им править с согласия по крайней мере значительного меньшинства, если не большинства. Нормой должно стать бессознательное повиновение, иначе потребуется приложить слишком много усилий для подавления недовольства, чтобы достичь более широких целей власти. Однако согласие не всегда легко получить. Коллективные взгляды большинства обществ довольно консервативны: в основном люди предпочитают, чтобы социальное устройство времен их юности сохранялось и в их старости; чтобы все делалось, как освящено веками; они с подозрением относятся ко всему новому и сопротивляются переменам. Так что, когда по какой бы то ни было причине нужно будет предпринять радикальные действия, тяжкое бремя падет на их правителя-отца, которому потребуется преодолеть эту социальную косность и убедить своих подданных последовать за собой. Чтобы доминировала его воля, ему нужно будет внушить к себе огромное уважение, желательно низкопоклонство, а если возможно, то и абсолютное благоговение в своем народе.

Подобно Нарамсину, его аккадский предшественник – второй и величайший царь Третьей династии Ура Шульги был при жизни провозглашен богом, как и другие цари из его рода после него. И хотя, без сомнения, это оказывалось неплохо для самооценки самих правителей, но далеко не ясно, что оно означало на практике. Была ли это вежливая фикция, которую высмеял римский император Веспасиан, когда лежал на смертном одре и вздыхал: «Господи, кажется, я становлюсь богом»? Или подданные царя Шульги действительно верили, что он обладает сверхъестественными возможностями? Ну уж точно ими не являлись его приближенные, которые каждый день становились свидетелями его человеческой сущности. Но если бы это был только вопрос привлечения успеха и удачи к своему городу и собственной империи, то провозглашение богом означало бы чуть больше, чем назначение кем-то вроде национального или городского талисмана – роль, которую в настоящее время играют для нас в основном наши домашние любимцы. Но есть и другой способ понять этот феномен. Если, применяя причудливую метафору, сравнить новую Шумерскую империю с коммунистическими государствами XX в., обожествление царя можно рассматривать как древнюю версию слишком знакомого нам политического инструмента – культ личности.

Чрезвычайно сложная, использующая централизованное планирование общественно-экономическая система может находиться на плаву лишь до тех пор, пока люди в нее верят. После того как в январе 1924 г., приведя всех в замешательство, умер Владимир Ильич Ульянов, известный как Ленин, после двух лет все нараставших ожесточенных столкновений, которые тщательно скрывались от народа, функционеры партии большевиков признали, что требовать, чтобы население верило в марксизм, диалектический материализм или любую другую абстракцию вроде этой, – значит проиграть. Что на самом деле вызывало лояльность людей – так это личность вождя. Как сказал Троцкий, «мы спросили себя с тревогой, как люди – не члены партии примут эту весть – крестьяне, бойцы Красной армии. Ведь в нашем правительственном аппарате крестьянин верит прежде всего в Ленина». Поэтому ответом руководящих партийных кадров стало установление культа Ленина, а позднее Сталина, который на протяжении многих десятилетий служил тому, чтобы удерживать в целостности Советскую империю.

Правда, Советы никогда не провозглашали своих вождей бессмертными в буквальном смысле слова. Но их отношение к основателю государства – Ленину и в течение некоторого времени Сталину оказывалось весьма близким к этому: мумифицированные тела обоих сохранялись, чтобы люди могли увидеть их в Мавзолее на Красной площади, где собирались очереди из желающих посмотреть на них, которые с почтением проходили мимо их тел по выходным и праздничным дням. Детей в школах учили: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Фактически, сочетание культа и ритуала, веры и обожания мертвых вождей СССР доходило почти до некой советской религии. И хотя ни Сталина, ни Ленина никогда не провозглашали богами, как Шульги в его государстве, нелегко определить, какие из нижеприведенных строк были сочинены в честь генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, а какие – для древнего шумерского царя. Вот первые из них:

Кто так же могуч, как ты, и кто тебе соперник?

Кто с самого рождения был так же одарен разумом, как ты?

Да будет сиять твой героизм и впредь, и да будет

с почтением прославлена твоя сила!

А вот вторые:

Ты тот, кто дает человеку рождение,

Ты тот, кто заставляет плодоносить землю,

Ты тот, кто возрождает века,

Ты тот, кто вызывает весны цветенье,

Ты тот, кто порождает вибрацию музыкальных струн…

Ты – великолепие весны, о ты

Солнце, отраженное миллионами сердец.

На самом деле первый и сравнительно сдержанный пример – повторяющийся рефрен одного из более двадцати гимнов, написанных для прославления царя Шумера и Аккада Шульги, сочиненных, очевидно, для того, чтобы их пели или говорили нараспев в храмах – древних аналогах пиар-кампании. Второй, более нелепый вариант адресовывался «великому Сталину, вождю народов».

Есть интересный контраст между лестью, посвященной двум вождям, разделенным 4 тысячами лет. Если прославление Сталина казалось сущим вздором, даже гротеском, если учитывать кровожадные наклонности вождя, то сочинители гимнов, посвященных Шульги, – они часто написаны от первого лица, будто он сам хвастается своими достижениями, – были осторожны, изображая своего царя в каком-то одном свете. Он являлся не просто великим правителем и воином, победителем всех врагов, сокрушителем соперников, принесшим процветание и счастье своим стране и народу, а гораздо больше – он был само воплощение, даже венец истории Шумера и шумерской цивилизации. Объединяя в своей личности дипломата, судью, ученого, музыканта, толкователя предзнаменований, искусного писца, покровителя наук и искусств, Шульги в хвалебных гимнах привел шумерскую цивилизацию к ее наивысшей точке.

Но веру в систему невозможно поддерживать вечно. Империи, опирающиеся исключительно на силу и власть и при этом позволяющие своим подданным делать то, что они хотят, могут существовать веками, а пытающимся контролировать повседневную жизнь своего народа устоять гораздо труднее. В древности неизбежные трудности, неудачи и, как их назвал Карл Маркс, внутренние противоречия любой сложной общественно-экономической машины можно отмести в сторону, как болезни роста. Позднее на них будет возложена вина за неудачи отдельных личностей (или на враждебность злопыхателей-иностранцев). Но в конце концов они неизбежно ведут к потере веры и силы духа народа. Причем это может происходить удивительно быстро (с избрания Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС до полного распада советской империи прошло всего шесть лет).

Едва ли больше времени потребовалось, чтобы рухнула империя Ура Третьей династии. Сохранившиеся записи дают нам возможность проследить этот процесс как в сильно замедленном действии. В начале правления последнего царя Ибби-Сина («Бог луны Син позвал его») перестали поступать налоги из далеких провинций. В конце второго года его правления писцы в Пузриш-Дагане перестали проставлять на табличках даты с указанием официальных названий годов империи. На четвертый год это распространилось на Умму, на пятый – на Гирсу, а на восьмой – на Ниппур. К девятому году его правления система Bala исчезла, как будто ее и не было. Удаленные провинции объявили о своей независимости. Вокруг ослабевшей империи собирались стервятники, чтобы при первой возможности отхватить кусок ее умирающего тела».

…

Оставив в стороне небольшую ангажированность автора, никогда не жившего в СССР, все же, согласимся со многими из его сравнений. Однако кончина цивилизации Третьей династии Ура была вызвана (и с этим совершенно невозможно согласиться с автором) скорее не в том, что система изжила себя. Наоборот, она прожила целое столетие, не пережив масштабное давление буквально всех окружающих народов. Начиналась бронзовая эра – и новые завоеватели амореи, предки евреев, шли волнами с запада. Потоку новых варваров шумерскому социализму с его огромной бюрократической системой противопоставить было нечего. Впрочем, в этом его упрекнуть трудно. Ни один цивилизованный период в истории Междуречья так и не смог похвастаться защитой от тех, кто цивилизацией обременен не был.

Комментарии

> В обеих политических системах государство владело землей и производственными ресурсами

Любопытно. А какие историки региона это подтверждают?

Здесь особо фамилий я не скажу, однако о примерно таком же характере государства 3-й династии пишут в коллективной монографии советских специалистов под ред. Авдиева В. И. 'История Древнего Востока' Часть 1. Месопотамия. Так по этому периоду официальная советская историография пишет так:

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st022.shtml

II династия Ура (2118-2007 гг. до н. э.)

После изгнания гутиев господство в Месопотамии переходит к могущественным царям III династии Ура, одного из древнейших городов Шумера. Огромное количество надписей, сохранившихся от этого времени, даёт яркое представление о хозяйственном, общественном и государственном строе этого времени, а также о внешней политике царей Ура. Объединение всей Месопотамии в единое и централизованное государство дало новый толчок развитию земледельческого хозяйства. Центральное правительство особенно заботится о содержании в порядке и расширении ирригационной сети. Проводятся новые каналы, остатки которых сохранились до нашего времени близ Уммы. Особенного расцвета достигает крупное государственное хозяйство, которое к этому времени почти полностью поглотило храмовое хозяйство. О государственном хозяйстве мы располагаем большим количеством данных благодаря хорошо сохранившимся многочисленным документам хозяйственной отчётности. Судя по этим документам, обширные земельные владения, принадлежавшие государству, обрабатывались при помощи труда рабов, рабынь и в значительно меньшей степени при помощи труда свободных наёмных работников. Очевидно, классовое расслоение достигло в это время значительных размеров. Разложение старых сельских общин привело к выделению из их среды, с одной стороны, зажиточных средних слоев, с другой стороны — разорившихся бедняков, которые либо совсем утеряли свои земельные наделы, либо сохранили лишь карликовые поля. Эти бедняки, для того чтобы прокормить свою семью, должны были работать за скромное вознаграждение натурой в поместьях крупных аристократов или в государственном хозяйстве. Постепенно, всё более и более разоряясь, они с течением времени попадали в долговую кабалу или обращались в рабство. Яркую картину резкого классового расслоения даёт один документ этого времени, в котором указываются размеры земельных владений различных лиц, живших в Лагаше. Так, верховный жрец имел 36 га земли, его помощник — 18 га, заведующие хозяйством — по 15 га, в то время как мелкие землевладельцы имели лишь от 5/6 до 1 1/2гa земли.

Значительного развития достигают и другие виды сельского хозяйства, в частности скотоводство и садоводство, на что указывают соответствующие надписи. С развитием сельского хозяйства тесно связано и развитие ремесленного производства, что видно из ряда документов, содержащих отчёты о продукции больших ремесленных мастерских, в которых изготовлялись корзины, обрабатывались шерсть, металлы и т. д. Сохранились и отчёты складов, в которых хранились кожи, шерсть, дерево и медь. Хозяйство в целом всё ещё сохраняло свой древний натуральный характер. Близ Ниппура был построен огромный склад, где хранились зерно, овощи, плоды и другие продукты, поступавшие в Ниппурский храм в качестве натуральных повинностей от населения. Однако наряду с этим всё больше развивается как внутренняя, так и внешняя торговля. До нас дошли отчёты лавок, которые торговали самыми разнообразными продуктами и предметами. В связи с развитием торговли всё чаще применяются весовые металлические деньги, главным образом в виде слитков серебра.

Государство строго централизуется и находится под властью единого обоготворявшегося царя. Патэси, которые ранее были самостоятельными правителями маленьких, почти независимых государств, ныне превращаются в наместников царя, простых чиновников, послушных воле верховного властителя. Надписи говорят о том, что патэси были слабо связаны со своим городом и что царь их часто переводил из одного города в другой. Патэси сосредоточивал в своих руках административные, судебные, финансово-податные функции и в своей деятельности был тесно связан с храмами, имея возможность пользоваться их хозяйственными ресурсами. Об усилении центральной власти говорит и появление древнейшего судебного кодекса, обломки которого сохранились до наших дней. Этот судебник устанавливает нормы семейного права, наследования и усыновления. Законодателя особенно интересуют вопросы аренды, охраны фруктовых садов, ответственности пастуха за вверенный ему скот, а также наказания за укрывательство беглых рабов. Помимо того, сохранились статьи, жестоко каравшие строптивых рабов.

Очень много ценных сведений относительно хозяйственного и общественного строя Аккада после падения III династии Ура сохранилось в сборнике законов Билаламы, царя Эшнунны, роскошный дворец которого был раскопан на месте современного Тель-Асмара. Эти законы, относящиеся к XX в. до н. э., регулируют хозяйственную жизнь и взаимоотношения между свободными людьми, как богатыми рабовладельцами, так и менее зажиточными и возможно не всегда полноправными представителями средних слоев населения (мушкену), наконец, бедняками, продававшими свой труд, и рабами. Судя по некоторым статьям этого сборника законов, многие бедняки, очевидно, выходцы из сельских общин, поступали на работу к зажиточным земледельцам, причём законодатель устанавливал норму заработной платы, материальную ответственность наймита за невыполненную работу, а также количество прокорма, который выдавал ему хозяин. Очевидно, многие обедневшие землевладельцы попадали в экономическую зависимость от богачей, которые давали им ссуды серебром и согласно статье 21 законов Билаламы имели право на получение в погашение ссуды во время жатвы определённого количества зерна и процентов по выданной ссуде. В тексте этого сборника законов Эшнунны упоминается «дворец», а также принадлежавшие ему рабыни, что указывает на существование крупного царского хозяйства, в котором эксплуатировался труд рабов. Больше того, царь активно вмешивался в торговую жизнь страны, устанавливая стоимость различных товаров: зерна, масла, шерсти, соли, меди. Особенно характерны статьи, свидетельствующие о довольно значительном развитии рабовладения в средней части Месопотамии, в частности в том государстве, центром которого была Эшнунна. В статье 40 говорится о продаже раба, рабыни, быка или «иного ценного предмета», причём указывается, что если покупатель не может установить, т. е., вернее, указать продавца, то такого покупателя следует считать вором. Иными словами, в данном случае законодатель не делает различия между рабом, домашним животным и вообще имеющим стоимость предметом, предвосхищая норму позднейшего римского права «раб есть вещь». И в то же время закон требует строго установленной формы покупки раба, животного или предмета у определённого человека, для того чтобы установить законность сделки и правоспособность продавца. Особенно строго охраняет закон имущественные интересы, в первую очередь дворца и богачей-рабовладельцев, а затем просто свободных людей, владеющих тем или иным имуществом. Поэтому поимка человека на чужом поле или в чужом доме влечёт за собой днём штраф, а ночью смертную казнь. Очень строго карался незаконный захват рабыни. Наконец, статьи семейного права фиксируют формы домашнего рабства, в частности обычай продавать дочь жениху за определённый выкуп.

Это больше не на социализм похоже, а на семью олигархов, захвативших власть в стране.

Если не видишь ничего общего с социализмом, то называй любую олигархическую феодальную, буружазную чуму «социальным государством», как у нас сегодня. Не ошибёшься. По факту, воплотители этой лукавой западной концепции превратили слово «социальное» в полнейший антипод «социалистического». Испоганили и превратили в ругательное слово.

Кусок рецензии к другой книге П. Кривачека

Тут тоже фэнтези, скорее всего.

Фэнтези - не фэнтези, нот всё начинается с заявления, что:

Шумеры не были семитами! Короче, КГАМ.

Ну накопали городов, хорошо. А кто сказал, что это одно государство? А если это как в Элладе: каждый город - государство в себе? Ась? Фантасты нервно курят в сторонке...

В конце Средних веков не было еще протестантства и тем более протестантского капитализма, откуда они могли взяться в конце XV века? Остальной материал, надо полагать, такой же притянутый за уши?

Извините, но это, кажется, Вы не в теме.

Российская и западная медиевистика считают началом Средневековья крушение Западной Римской империи в конце V века (считается, что империя прекратила своё существование 4 сентября 476 года, когда Ромул Август отрёкся от престола), однако в энциклопедическом издании ЮНЕСКО «История человечества» рубеж был проведён по моменту возникновения ислама (начало VII века)[значимость?][K 1]. Относительно конца Средневековья у историков нет единого мнения[1][неавторитетный источник? 447 дней]. Предлагалось считать таковым: падение Константинополя (1453), открытие Америки (1492), начало Реформации (1517), битву при Павии (1525), начало Английской революции (1640), конец Тридцатилетней войны, Вестфальский мир и уравнение в правах католиков и протестантов по принципу cujus regio, ejus religio в 1648 году, 1660-е годы, рубеж 1670-х-1680-х годов, рубеж 1680-х-1690-х годов и некоторые другие периоды[уточнить]. Сторонники так называемого долгого Средневековья, основываясь на данных о развитии не правящей элиты, а простого народа, считают окончанием Средневековья, повлёкшим за собой изменения во всех слоях европейского общества, Великую французскую революцию конца XVIII века, такого же мнения придерживалась советская наука[2]. В последние годы российская медиевистика относит окончание периода Средневековья к середине или концу XV — началу XVI века[3]:24—25. Наиболее верным является рассмотрение Средневековья одновременно и как всемирного процесса, и как явления, имевшего в каждой стране свои особенности и свой период. Например, если итальянские историки считают началом Нового времени XIV век, то в России начало новой истории принято относить к концу XVII и первым десятилетиям XVIII века. Очень трудно систематизировать в рамках европейского Средневековья, например, историю государств Азии, Африки, доколумбовой Америки. Разногласия в хронологии эпохи и невозможность применения термина Средневековье ко всем государствам мира подтверждает его условный характер.

Я в этом вопросе консерватор, и придерживают мнения историков, подводящих конец Средневековья либо к открытию Колумбом Америки, либо вторжению Франции в Италию в самом начале XVI века. Но если и начало протестантской Реформации опять-таки начала XVI века - то все равно протестантского капитализма в Средневековье еще не было, передовые итальянские и фламандские города оставались католическими

В данном случае мне интересно мнение Антюра.

"Культ" Ленина Сталина это все что Вы смогли родить о социализме?

Наброс засчитан. В полку либерастов-монархистов олигархофилов прибыло.

"... Если прославление Сталина казалось сущим вздором, даже гротеском, если учитывать кровожадные наклонности вождя, ..." - набросцы те еще. Фтопку.

Извините, не дочитал. Постоянные сравнение с СССР набили оскомину.

А вот иллюстрации очень понравились. Особенно, последняя - голова. Я поражен и восхищен качеством исполнения!

Не могли шумеры так отполировать камень. Не иначе, как каменное литье.

да, верно! и, похоже, что шумерцы знали кое-что о положительных торсионных полях и их влиянии на человека: завитки на шапочке-то (или причёске ?) все сплошь и аккуратно закручены в одном направлении - по часовой стрелке, то есть программа развития индивида как члена древнего социума была нацелена на позитив

Автор сначала говорит, что по найденным табличкам историкам не возможно опрделелить полную картину и тут же эту картину представляет в полном цвете и детализации. Он, видимо, суперисторик?

И ещё: из учебника по Истории древнего мира 1936г. СОЦЭГИЗ можно добавить информацию:

2250г. до н.э. -Победная стела царя Нарамсина над 9 армиями, пленении 3-х царей, о фиксации его титула "царя четырёх стран света", т.е. о мировом господстве, во главе – символы 2-х Солнц, светлого и чёрного, что говорит о культе Солнца РА (как у древних славян, предков руссов), причём эта дата и памятник на 2500 лет более поздние, чем начало Летоисчисления по древнему славянскому календарю, так что выводы(догадки) напрашиваются: 1) шумеры пришли к периоду государственного расцвета позже, чем началось историческое летоисчисление у славян от Сотворения Мира; 2) что шумеры имели ту же кагорту божеств, что и славяне; 3) по одной из легенд, Бог Солнца Ра посещал землян на своей колеснице, запряжённой двумя орлами; во время быстрого движения колесницы тела орлов сливались в единое целое и древним землянам видны были только орлиных два крыла и две головы; не оттуда ли истоки нашего герба – двуглавого орла?

А литры и килограммы в тексте, это по метрической системе мер, или по...? По какой?

Тема интересная и совсем не новая.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

Так называемая "проблема азиатского способа производства". Предмет дискуссий в среде марксистов. И, конечно, не была обойдена врагами реального социализма во времена холодной войны. Ну как же! Коммунисты рассказывают о создании невиданной ранее системы организации жизни, а привели в Древний Египет или Древний Шумер на несколько тысяч лет назад. Хе-хе. Есть одно но. Компьютеры, компьютерные сети, возможность создать глобальную сеть, охватывающую всё производство и всё распределение благ. Это в перспективе. Этого не было ни у Сталина, ни у Мао, ни у Кастро. И сейчас пока нет. Такая глобальная сеть-мозг сможет сделать Госплан эффективнее капитализма с его конкуренцией, спросом, предложением, картельными сговорами, биржами, деривативами, валютами, кредитованием, страхованием и так далее.

Коммунисты рассказывают о создании невиданной ранее системы организации жизни, а привели в Древний Египет или Древний Шумер на несколько тысяч лет назад. Хе-хе. Есть одно но. Компьютеры, компьютерные сети, возможность создать глобальную сеть, охватывающую всё производство и всё распределение благ. Это в перспективе. Этого не было ни у Сталина, ни у Мао, ни у Кастро. И сейчас пока нет. Такая глобальная сеть-мозг сможет сделать Госплан эффективнее капитализма с его конкуренцией, спросом, предложением, картельными сговорами, биржами, деривативами, валютами, кредитованием, страхованием и так далее.

То что шумеры - семиты, чиркануло по глазам.

Только я не помню, чтобы азиатский способ производства называли социализмом. А сейчас повально эти статьи пошли.

Какой социализм? Если эксплуатация остается. Государственная собственность не равно социализму.

Совершенно верно. Социализм — это прежде всего полное уничтожение института ЧАСТНОЙ собственности.

Да просрали мы свой социализм навсегда.

С уважением.

Эксплуатация при АСП оставалась. Это главное.

Если следовать логике статьи, то тогда можно сказать, что вся Земля жила при социализме почти всегда) Потому что АСП был не только в Шумере, а везде, кроме Европы (и даже в Европе был какое-то время), вплоть до колонизации.

Ну да, и только СССР его полностью извратил. Этот непрерывный «социализм» всей Земли.

Ну кстати одна из причин, почему теорию АСП не любили в советской исторической науке - это то, что поговаривали, что при нашем социализме АСП продолжился. Госсобственность, власть-собственность, без частной. Только эксплуатации нет.

Собственность гроша ломаного не стоит, если её нельзя продавать, дарить или передавать оп наследству. Будь она хоть трижды «властью-собственностью». Это досужие разговоры деятелей советской исторической науки и ничего более.

///Социализм — это прежде всего полное уничтожение института ЧАСТНОЙ собственности.

Забыли только уточнить, что речь идет о частной собственности на крупные средства производства. Иначе фраза выглядит бредом.

Сталинская экономика как раз была нацелена на всемерное развитие товарно-денежных отношений и разнообразие экономических форм, и, кстати, количество самозанятых (в различных формах) в 1940 г превышало 10%.

Никакого бреда. В конституции частная собственность не упоминалась и была заменена личной с четкими критериями и правами как у частной. поинтересуйтесь базовой социалистической конституцией 37-го года.

Это по поводу частной и личной собственности )))

Вы определение почитайте и отпустит.

Спасибо, интересная статья.

По поводу шумеров-семитов не слышал. Возможно, автор имел ввиду аккадцев? С ними вроде нет сомнений, их язык относят к (прото)семитским..

Относительно языка шумеров, насколько помню, единого мнения нет. Некоторые лингвисты находят определенное сходство с дравидийскими языками южной Индии. Например, корень "ур" в тамильских языках это город. Поэтому часть названия "ур" в шумерской топонимике это примерно как часть "город" в русской (Нов-город, Сталин-град). Есть другие версии хамитская, эламитская., но семитская версия вроде не котируется, из-за сильной несхожести языков,.

Возможно, не прав и мои сведения 20-летней давности устарели. Если можно - дайте ссылку на новые лингвистические исследования. Мне это интересно.