Жители Сан-Франциско и Палм-Спрингс не на шутку напуганы многочисленными деформациями поверхности земли в различных районах этих городов расположенных в штате Калифорния. Местное население обеспокоено тем, что это может быть предвестником подземного катаклизма.

Стоит отметить, что обеспокоено не только население, но эту обеспокоенность разделяют и сейсмологи. Калифорния никогда не была безопасным местом. Не так давно, 18 апреля 1906 года в районе Сан-Франциско произошло землетрясение магнитудой 7.8 балла по шкале Рихтера, которое практически стерло город с лица земли. Теперь есть вероятность повторения тех трагических событий.

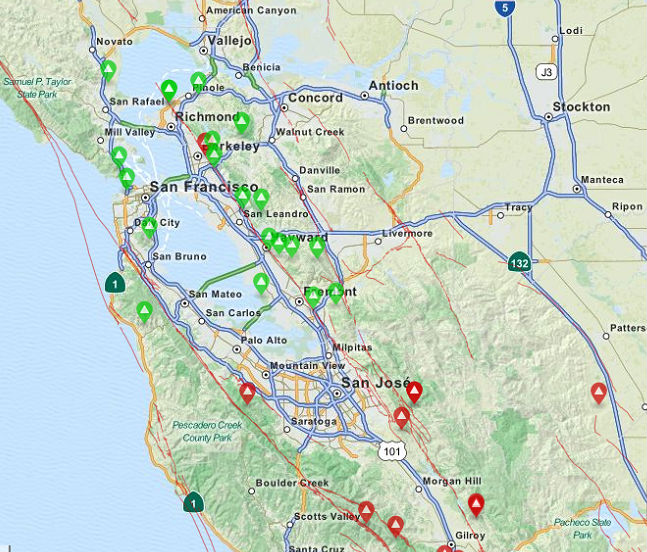

Датчики деформации поверхности зафиксировали изменения на 19 из 23 установленных в районе Сан-Франциско датчиках (зеленые маркеры).

Ученые отмечают усиление сейсмической активности по всему миру, особенно это заметно по Тихоокеанскому огненному кольцу, где так же отмечается нарастание вулканической активности.

Комментарии

http://www.latimes.com/local/earthquakes/

Earthquake: 3.6 quake strikes near Imperial

Earthquake: 2.9 quake strikes near Idyllwild

Earthquake: 3.1 quake strikes near San Simeon, Calif.

Earthquake: 3.0 quake strikes near Big Pine, Calif.

Earthquake: 3.2 quake strikes near Big Pine, Calif.

Earthquake: 3.3 quake strikes near Santa Clarita

Earthquake: 2.8 quake strikes near Willow Creek, Calif.

Earthquake: 3.2 quake strikes near Searles Valley, Calif.

Автоматическая публикация землетрусов в ЛА.

Сан-Андреас...

Тряхнет однозначно потому что плита поехала. С этим связано и обмеление Байкала, поскольку плита отъезжает и разлом увеличивается. Японии не жить, поскольку вместе с плитой острова съезжают в глубины Тихого океана. Тектоническая активность нарастает - события ускоряются.

А в деревне Гадюкино дожди.

И не говорите. За окном мелкий противный практически осенний дождь. Жена уже три часа выгоняет меня в магазин за едой. Когда приду из магазина будет наезжать что бы новогоднюю елку сложил в коробку. А сейчас под одеялом так тепло и уютно...

Можно ссыль где подробней почитать ? интересно

Например тут http://news-mining.ru/analitika/ozero_baykal_rasshiryaetsya

Про обмеление Байкала была статья, где гидрологи объясняли падение уровня воды строительством плотины в Китае.

В Байкал вода из Китая поступает? %)))

Да, что-то авторы той статьи напутали. А я не проверил.

Вот более реальная версия: http://www.irk.aif.ru/society/1471586

Осадков мало последние годы. Прошлым летом были на Ольхоне, два небольших озера пересохли, вместо травы сухие палочки. Местные говорили, что за 2 года дождь был один раз и почти небыло снега. На Байкале бываю несколько раз в год, с осадками беда. Плюс к этому из за теплых зим озеро поздно встает. Может в этом году получше будет, зима была снежная.

гэс на ангаре остановить и всё. байкал или дерипаска?

"кто более республике ценен?"

Не понял, как ГЭС на Ангаре может повлиять на Байкал?

Уменьшает отток из Байкала, украинец хочет запрудить Ангару напротч.

Странный вы вопрос ставите - что важнее - развитие/функционирование промышленности или природные ресурсы. Всё важнее.

А теперь реально, почему Байкал мелеет. Это климат и вырубка леса. Очень много леса черные лесорубы посекли, влагу удерживать нечем - прошел дождь и вода сразу испаряется, а не собирается в ручьи и реки, впадающие в Байкал. Климат, возможно как последствия вырубки - сезоны как бы сдвинулись на пару недель, зима начинается позже, лето и осень позже - одна весна вовремя Значит, в горах ледники меньше воды запасают. Меньше стало штормов - верхняя вода теплая хуже перемешивается с нижней холодной, воздух над водой меньше остывает - испарение больше. Вот и все факторы в совокупности.

Значит, в горах ледники меньше воды запасают. Меньше стало штормов - верхняя вода теплая хуже перемешивается с нижней холодной, воздух над водой меньше остывает - испарение больше. Вот и все факторы в совокупности.

Это что за плита такая, от Калифорнии до Японии и Байкал цепляет?..

Источник точно надежный?

Ну, началось уже?

А землетрясение 1989 года вообще "вчера" было ? ....

Вообще думал что Фриско крупнее ..а оказалось средний городишко .. даже не миллионник ..

Это у них такая хитрая система подсчета. В какой крупный город не ткнёшь - население меньше миллиона, а то и вообще 200-300 тысяч. А с пригородами 2-3 миллиона и больше.

"Вообще думал что Фриско крупнее ..а оказалось средний городишко .. "

Благодаря тому, что у амеров в основном двухэтажные дома с участками, города там получаются циклопических размеров. Жителей мало, а вот площади огромные. То, что в Москве легко влезает в один квартал там у них растянуто на 3 километра. Отсюда и хитрые схемы подсчёта.

Гуглмапс великая вещ. Позволяет побродить по улицам другой страны и составить собственное представление о ситуации.

Надо смотреть население всей округи: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C...

Ну... там водой всё обжато с трёх сторон!

Забавный городишко!

Температурный минимум -3С, максимум 39С, а водичка круглый год 12-14С!!!! Емнип, холодные течения... Ну и педерастов засилье, конечно!

Там мост переехать и в Окланде окажешься. А по шоссе 101 до Сан-Хосе быстрее доехать чем в Москве от метро речной вокзал до какой-нибудь новогиреевской.

В С-Ф имеется специфика - отсутствует административное деление между "городом" и "каунти" (то есть областью). Сейчас население самого города С-Ф приближается к 400 тысячам, а каунти 800 тысяч. Часто используется географическое понятие "Область залива Сан-Франциско", в которое включены по крайней мере два города - Сан-Хосе и Окланд, которые больше самого Сан-Франциско.

Это проблема калифорнийского разлома или ситуация еще хуже?Сын студент уезжает через пару недель на все лето в Техас.Поэтому мнительность увеличилась

Заинструктировать до автоматизма и нехай едет. Инструктировать надо тщательно, заранее изучив предмет - куда бежать, чем можно воспользоваться в качестве укрытия и т.п., да провести парочку тренировок.

Мозгами понимаю,что это достаточно далеко(1700 миль) и вообще с точки зрения сейсмологии две большие разницы.Но все таки очкую.

Вообще, краткие курсы выживания в экстремальных ситуациях не повредят никому и никогда, в жизни все пригодится. Главное не терять голову и не опускать руки, ну и простейшие навыки.

Дать телефоны и адреса консульств, посмотреть маршруты движения к ним как автомобилем, так и транспортом. Предусмотреть возможность организации связи с родственниками при ЧС.

Все правильно.Но это магия событий внутри одной страны.Расстояние между Сан Франциско и искомым городом в Техасе на побережье почти 2500 км.Это как от Киева до Тегерана.Но США и события в них воспринимаются как одно целое.

Я представляю их расстояния. Просто если опять случится наводнение в Техасе, то тоже надо быть готовым. https://www.youtube.com/watch?v=-jJvLrdEqGU

Наводнение попроще,это ведь не мгновенное событие.

Согласен, просто считаю, что надо не забыть про запасной вариант и иметь возможность хотя бы иногда скинуть СМС своим родственникам.

вероятность встречи с мексами или просто психованным стрелком в Тексесе сильно выше, чем вероятность землетрясения. На такие случаи инструкции приготовили? Стоит...

хуже.

сейсмика и вулканизм активизировались по огромной дуге от Индонезии до Японии и от Камчатки через Аляску до Чили.

почитайте специализированные сайты вроде этого http://vulkania.ru/category/novosti

жесть какая-то творится.

ну и от себя - если к Йелоустоуну я отношусь с известной долей скептицизма, то к гипотезе о корреляции низкой солнечной активности и активизации вулканизма на Земле ( процессы в глубинах Солнца влияют на орбиты дальних тяжелых планет типа Юпитера, Сатурна, а это, в свою очередь - гравитационно на глубинные процессы в недрах уже нашей планеты, активизируя вулканизм) - с полным доверием.

есть 400 -летние циклы - последний был как раз во времена правления Бориса Годунова, т.н. Смутное Время - не что иное, как следствие вулканических взрывов вулканов Тихоокеанского огненного кольца, что привело к Вулканической Зиме (аналог ядерной), резкому похолоданию, неурожаям (4 года подряд шел снег летом!) и голоду.

400 лет прошло - мы сейчас вступаем в новый цикл.

Как-то это сильно астрологично - корреляции такие считать.

Ничего что гравитационное поле - как бы потенциальное?

ну как бы вам объяснить, чтоб неспециалисту понятно было? попробую.

попробую.

Солнце воздействует на планеты, изменение солнечной активности (кол-во пятен) - это внешнее проявление внутренних процессов в Солнце - что-то типа....у женщин такое бывает раз в месяц, внутри гормоны бушуют, запускают процесс, от него у женщины происходят изменения в поведении - и например, она может на своего мужа наехать - наорать или побить - ближайшая аналогия)

- ближайшая аналогия)

орбиты планет меняются (Юпитера, Сатурна и прочих), незначительно- совсем чуть-чуть, но этого хватает )их масса огромна) чтобы воздействовать на внутренние, легкие планеты (Землю, Марс,..), механизм - ну .. вы слышали, как Юпитер влияет на свой спутник Ио? он тяготением разогревает недра Ио так, что спутник размером меньше нашей Луны похож на чайник с водой - он до сих пор вулканически сверхактивен и плюется лавой аж в космос).

вот вам описание процесса

вот приблизительно так же (только на порядки слабее, из-за большего расстояния до Земли) изменения орбит дальних планет усиливают вулканизм и на Земле.

мало пятен на Солнце - у нас бушуют вулканы.

есть циклы разные - самые четкие - 11 и 400 лет.

надеюсь, объяснил

очень интересовался этим всем, астрономией и геологией, больше 20 лет, так что немного в теме.

Ваш первый комментарий и который вот этот - они как бы сказать, принципиально различны, разве нет?

Скажу проще - никакой процесс внутри Солнца - не может изменить гравитационное влияние на любое тело вне Солнца - ну как бы по определению. Даже если например Солнце внезапно и моментально в черную дыру превратится - с точки зрения гравитации Солнечная система как бы и не заметит вовсе, ну условно. И далее для всех тел. Можно наверное если точность расчёта задрать запредельно и вводные фантастические сделать - сколько там времени свету надо что б Солнце по диаметру пересечь? - че-то натянуть, но это именно что натянуть будет - итоговое влияние окажется меньше чем погрешность измерений - та самая астрология, поиск зависимости без явной причинноследственной связи

А если вы имеете ввиду что взаимодействия тел во времени в Солнечной системе может какие-то вещи вызывать внутри отдельных планет/спутников - ну так это очевидно, другое дело что оно это влияние - есть всегда. Докажите например что при смене времени года на Земле - не меняется вулканическая активность, причем больше чем при учете этого самого влияния внешних планет?

я не думаю что за эти самые 20 лет что-то в вулканологии и сейсмологии изменилось, да еще так принципиально - что, другую планету с миллионолетними льдами нашли и их разбурили? Если же я ошибаюсь - можно ссылочку на что-то более-менее с цифирями, на посмотреть? Буду благодарен, только не надо голимой статистики и нибиру всяких

Вот немножко исходных данных с аналитикой. 2004 год - ничего принципиально отличного от 20 лет и более - вроде не заметно.

Кстати, забыл в предъидущий пост добавить - для Земли любое отдельное тело солнечной системы, ну наверно за исключением Луны и Солнца - вполне и с хорошей точностью можно за инерциальную систему отсчета рассматривать - то есть никакого динамического влияния вообще нет, сильно расстояния велики и как итог - градиент поля очень мал. В общем об этом и в статье написано

Д. ф.-м. н. Н.С.Сидоренков,

Гидрометцентр России, г. Москва

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ

Вращение Земли вокруг своей оси испокон веков используется человеком для измерения времени. В астрономии и геодезии оно служит незаменимой основой для введения различных систем координат. Однако Земля вращается не совсем стабильно: меняется скорость ее вращения, движутся географические полюсы, колеблется ось вращения в пространстве. Эти нестабильности доставляют много хлопот астрономам, геодезистам и исследователям космоса, т.к. они искажают координаты небесных и земных объектов. Неравномерность вращения Земли и движение полюсов вызываются процессами, протекающими на нашей планете, и зависят от особенностей строения и физических свойств земных недр. Являясь отражением земных процессов, нестабильности вращения Земли содержат ценную информацию об этих процессах, выдаваемую самой природой.

Таким образом, изучение неравномерности вращения планеты, движения полюсов и нутаций земной оси имеет большое практическое и научное значение. Оно позволяет исправлять искаженные координаты небесных и земных объектов, способствует расширению и углублению наших знаний в различных областях наук о Земле. Как же меняется суточное вращение Земли во времени? Чем вызывается неравномерность вращения Земли, движение полюсов, нутация земной оси?

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

В 123 г. до н.э. Гиппарх открыл явление предварения равноденствий, или прецессию. В 1755 г. Джеймс Брадлей открыл явление нутации оси вращения Земли. Сомнения в постоянстве скорости суточного вращения Земли возникли после открытия Э.Галлеем в 1695 г. векового ускорения движения Луны. Мысль о вековом замедлении вращения Земли под действием приливного трения была впервые высказана И.Кантом в 1755 г. Во второй половине прошлого столетия появились свидетельства нерегулярных флуктуаций скорости вращения Земли и движения географических полюсов. С тех пор за неравномерностью вращения Земли и движением полюсов ведутся регулярные наблюдения.

Скорость вращения Земли наиболее просто можно охарактеризовать отклонением длительности земных суток от эталонных (86 400 с). Чем короче земные сутки, тем быстрее вращается Земля.

Земля, вращающаяся вокруг своей оси, является своего рода часами, а звезды и светила на небесной сфере – своего рода делениями циферблата. Вращающиеся вместе с Землей телескопы, направленные на то или иное светило, координаты которого можно найти в астрономическом ежегоднике, позволяют «отсчитывать» по нему земное время.

Наряду с часами «Земля» астрономы использовали сначала механические, потом кварцевые, а в последние десятилетия атомные часы. Точность атомных часов столь высока, что с их помощью можно проверить ход часов «Земля». Такая «проверка», ведущаяся в Международном бюро времени с 1955 г., показывает, что часы «Земля» идут не лучшим образом. Они иногда спешат, а иногда отстают. Плохой ход часов «Земля» вызван непостоянством скорости вращения планеты.

До создания атомных часов ход часов «Земля» контролировался лишь путем сравнения наблюденных и вычисленных (в соответствии с небесно-механическими теориями) координат Луны, Солнца и планет. Таким путем удалось получить представление об изменении скорости вращения Земли в течение последних трех столетий – с конца XVII в., когда стали вестись первые инструментальные наблюдения за движением Луны, Солнца и планет (рис. 1). Оказывается, что с начала XVIII в. до середины XIX в. скорость вращения Земли менялась мало. Со второй же половины XIX в. по настоящее время наблюдались значительные нерегулярные флуктуации этой скорости с характерными временами порядка 60–70 лет. Наиболее быстро Земля вращалась около 1870 г., когда длительность земных суток была на 0,003 с короче эталонных, а наиболее медленно – около 1903 г. (земные сутки были длиннее эталонных на 0,004 с) (рис. 1). С 1903 по 1934 гг. происходило ускорение вращения Земли, с конца 30-х гг. до 1972 г. наблюдалось замедление, а с 1973 г. по настоящее время Земля ускоряет свое вращение. Колебание угловой скорости вращения Земли, наблюдавшееся в ХХ в. (с 1903 г. по 1972 г.) часто называют 60–70-летним. В XIX в. колебание примерно того же периода имело место с 1845 г. по 1903 г. В более раннюю эпоху 60-70-летние колебания не прослеживаются. К сожалению, данные XVII–XVIII вв. имеют низкую разрешающую способность, т.к. тогда интервалы времени между наблюдениями достигали иногда 29 лет.

Рис. 1. Отклонения dP длительности суток от эталонных за последние 350 лет

Точность определения неравномерности вращения Земли радикально улучшилась с 1955 г., после того как стали использоваться атомные часы. С этого момента появилась возможность регистрировать все колебания скорости вращения Земли периодом более одного месяца. Ход среднемесячных величин отклонений dP (вследствие неравномерности скорости вращения Земли) за период 1955–2000 гг. показан на рис. 2. Видно, что с 1956 г. по 1961 г. вращение Земли ускорялось, с 1962 г. по 1972 г. – замедлялось, а с 1973 г. по настоящее время – снова ускорялось. Замедление вращения Земли, закончившееся в 1972 г., началось в 1935 г., т.е. за пределами изображенного периода. Ускорение, возникшее в 1973 г., вероятно, еще не закончилось и продлится до 2005–2010 гг. Ускорение вращения 1958–1961 гг. и замедление 1989–1994 гг. являются кратковременными флуктуациями. На фоне многолетних изменений хорошо видны сезонные колебания dP. Скорость вращения Земли бывает наименьшей в апреле и ноябре, а наибольшей – в январе и июле. Январский максимум значительно меньше июльского. Разность между минимальной величиной отклонения длительности земных суток от эталонных в июле и максимальной в апреле или ноябре составляет 0,001 с.

Рис. 2. Среднемесячные отклонения dP длительности земных суток от эталонных за последние 45 лет

Формально сезонные колебания обычно описывают суммой годовой и полугодовой гармоник. Амплитуды и фазы этих гармоник меняются от года к году, обнаруживая интересные закономерности. Амплитуда годовой гармоники меняется с характерным временем около шести лет, а полугодовой – около двух лет. Средняя величина амплитуд годовой и полугодовой гармоник равна соответственно 0,000 35 и 0,000 32 с.

В 80-е гг. астрооптические наблюдения стали заменяться новыми методами измерений: с помощью радиоинтерферометров со сверхдлинными базами (РСДБ), лазерной локации спутников (ЛЛС) и Луны (ЛЛЛ), системы глобального позиционирования (СГП/GPS) и т.д. Точность определения всемирного времени (UT) увеличилась на два порядка. В итоге появилась возможность изучать короткопериодные колебания скорости вращения Земли периодом до суток, а в отдельные периоды специальных серий наблюдений до нескольких часов.

На рис. 3 воспроизведен ход суточных отклонений длительности суток в 2000 г. (кривая 2), по данным «IERS Annual Report» (2000). Здесь, помимо сезонных изменений, обусловленных гидрометеорологическими процессами, хорошо видны приливные колебания скорости вращения Земли. По величине размаха они немного уступают сезонным колебаниям, но их периоды в десятки раз короче сезонных – близки к 14 сут.

Известно, что спектральный анализ заключается, во-первых, в представлении изучаемых колебаний в виде суммы элементарных гармоник, и во-вторых, в выявлении зависимости средних квадратов амплитуд этих гармоник от их частоты или периода, т.е. в нахождении спектральной функции или просто спектра.

В спектре приливных колебаний скорости вращения Земли выделяются составляющие периодами год, полгода, 13,7; 27,3; 9,1 сут. Спектральный анализ всего 350-летнего ряда среднегодовых значений n дает максимум спектральной плотности на периоде около 70 лет. Колебание с этим периодом особенно заметно проявлялось в последние 150 лет. В начале ХХ в. амплитуда 70-летнего колебания достигала 2 мс.

Изменяется не только угловая скорость Земли, наша планета совершает небольшие колебания относительно оси вращения. Поэтому точки, в которых ось пересекает земную поверхность, – мгновенные полюсы Земли – движутся. Они перемещаются по земной поверхности вокруг среднего полюса в направлении вращения Земли, т.е. с запада на восток. Траектория движения полюса имеет вид спирали, которая периодически то закручивается, то раскручивается. Для примера на рис. 4 показана траектория движения мгновенного Северного полюса за 1996–2000 гг. Максимальное удаление мгновенного полюса от среднего отмечалось в мае–июле 1996 г. Затем полюс стал закручиваться, и это продолжалось до 2000 г., когда полюс подошел на минимальное расстояние к центру спирали. Сейчас полюс раскручивается и все далее удаляется от своего среднего положения.

Рис. 3. Ход суточных значений отклонений dP длительности суток от эталонных в 2000 г. Кривая

1 (вверху) – прогноз приливных колебаний величин dP, а кривая 2 (внизу) – данные наблюдений

Самое большое удаление мгновенного полюса от среднего не превышает 15 м. Закручивание и раскручивание траектории полюса объясняется тем, что полюс совершает два периодических движения: свободное, или чандлеровское (названо в честь открывшего его в 1891 г. Сэта Чандлера), периодом около 14 мес., и вынужденное – годовым периодом. Чандлеровское движение полюсов – это движение, которое возникает, если ось вращения Земли каким-либо образом отклонить от оси ее наибольшего момента инерции. Движение полюсов, вызванное периодическим действием на Землю со стороны атмосферы и гидросферы, называется вынужденным. Период свободного движения зависит не от периода возбуждающей силы, как это характерно для вынужденного движения, а от динамического сжатия и упругих свойств Земли. Сложение этих двух движений и дает наблюдаемую картину биений [1]. Анализ координат полюса за последние 110 лет показывает, что вынужденное движение происходит по эллипсу с запада на восток. Величины больших полуосей эллипса колебались в пределах от 3,4 до 2,7 м, малых полуосей – от 2,5 до 1,8 м, эксцентриситетов – от 0,15 до 0,46, а восточные долготы большой полуоси имели значения от 205° до 145° в.д.

Рис. 4. Траектория движения полюса в 1996–2000 гг. Сплошная кривая – траектория среднего полюса с 1890 по 2000 гг. (IERS Annual Report, 2000)

Чандлеровское движение полюса, по тем же данным, имеет почти круговую траекторию. Оно характеризуется еще большей изменчивостью своих параметров. Радиус свободного движения имеет амплитудную модуляцию периодом около 40 лет. Максимальные значения радиуса (9 м) наблюдались около 1915 и 1955 гг., а глубокий минимум (2 м) – около 1930 г. Из-за этого в спектрах координат полюса возле основного пика на чандлеровской частоте 1/1,18 года имеется боковой пик на частоте 1/1,24 года.

Из рис. 4 видно, что центр спирали находится в стороне от начала координат – международного условного начала. Причина тому – так называемое вековое движение полюса. Если из координат полюса отфильтровать годовую и чандлеровскую составляющие, то останутся координаты среднего полюса. Оказывается, он тоже смещается. Траектория среднего полюса за 1890–2000 гг. изображена сплошной кривой. Видно, что в течение всего периода наблюдений средний полюс смещался со скоростью около 10 см/год по сложной зигзагообразной кривой с преобладающим направлением в сторону Северной Америки (меридиан 290° в.д.).

ПРИРОДА ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ

Фигура Земли близка к эллипсоиду вращения. Когда Луна и Солнце не лежат в плоскости земного экватора, силы их притяжения стремятся развернуть Землю так, чтобы экваториальные вздутия фигуры располагались по линии, соединяющей центры масс Земли, Луны и Солнца. Но Земля не поворачивается в этом направлении, а под действием момента пары сил прецессирует [2]. Ось вращения Земли медленно описывает конус вокруг перпендикуляра к плоскости эклиптики (рис. 5). Вершина конуса совпадает с центром Земли. Точки равноденствий и солнцестояний движутся по эклиптике навстречу Солнцу, совершая один оборот за 26 тыс. лет (скорость движения 1° за 72 года).

Моменты сил притяжения, которые действуют на экваториальные вздутия, меняются в зависимости от положений Луны и Солнца по отношению к Земле. Когда Луна и Солнце находятся в плоскости земного экватора, моменты сил исчезают, а когда склонения Луны и Солнца максимальны, то и величина момента наибольшая. Вследствие таких колебаний моментов сил тяготения наблюдаются нутации (от лат. nutatio – колебание) оси вращения Земли, складывающиеся из ряда небольших периодических колебаний. Главнейшее из них имеет период 18,6 года – время обращения узлов орбиты Луны. Движение с этим периодом происходит по эллипсу. Большая ось эллипса перпендикулярна направлению прецессионного движения и равна 18,4''; малая параллельна ему и равна 13,7''. Таким образом, ось вращения Земли описывает на небесной сфере волнообразную траекторию, точки которой находятся на угловом расстоянии в среднем около 23° 27' от полюса эклиптики.

Приливные выступы постоянно перемещаются по земной поверхности вслед за Луной и Солнцем – с востока на запад, т.е. в направлении, обратном суточному вращению Земли. Естественно, что при таком перемещении в океанах и в Земле возникают силы трения, которые тормозят вращение планеты. Благодаря этому и должно происходить вековое замедление вращения Земли. Оценки показывают, что из-за этого сутки должны удлиняться на 0,003 с за 100 лет. Таким образом, неравномерности вращения Земли, представленные на наших рисунках, почти не связаны с влиянием приливного трения, а вызываются другими причинами.

Рис. 5. Схема движения оси вращения Земли в пространстве для внеземного наблюдателя

Земные приливы играют заметную роль и в колебаниях скорости вращения Земли с периодами менее одного месяца. Приливообразующая сила растягивает Землю вдоль прямой, соединяющей ее центр с центром возмущающего тела – Луны или Солнца. При этом сжатие Земли увеличивается, когда ось растяжения совпадает с плоскостью экватора, и уменьшается, когда ось растяжения отклоняется к тропикам. Момент инерции* сжатой Земли больше, чем недеформированной. А поскольку момент импульса Земли (т.е. произведение ее момента инерции на угловую скорость) должен оставаться постоянным, то и скорость вращения сжатой Земли меньше, чем недеформированной. При движении Луны и системы Земля–Луна склонения Луны и Солнца и расстояния от Земли до Луны и Солнца постоянно меняются. Поэтому приливообразующая сила колеблется во времени соответствующим образом, что в конечном итоге и вызывает приливную неравномерность вращения Земли. Наиболее значительными являются колебания с полумесячным и месячным периодами.

Чем же обусловлена неприливная неравномерность вращения Земли и движение полюсов? Имеется очень много процессов, которые в принципе могут влиять на вращение Земли. Например, изменения в распределении воздушных масс в атмосфере, снежного и ледяного покровов, осадков и растительности на земной поверхности, вариации уровня Мирового океана, взаимодействие ядра и мантии Земли, извержения вулканов, землетрясения, воздействия внешних сил и т.д. Тщательные оценки вклада этих процессов позволили выявить наиболее существенные из них.

В течение года массы воздуха и влаги (воды, снега и льда) перераспределяются между материками и океанами, а также между Северным и Южным полушариями. Так, в январе масса воздуха над континентом Евразия на 6Ч1015 кг больше, чем в июле. От января к июлю из Северного полушария в Южное переносится 4Ч1015 кг воздуха. В течение всей зимы происходит накопление снега в северных районах Евразии и Северной Америки. Весной же снег тает, и влага возвращается в Мировой океан. Все это меняет момент инерции Земли и в какой- то степени сказывается на ее вращении. Оценки показывают, что сезонное перераспределение воздушных и водных масс мало влияет на сезонную неравномерность вращения Земли, но почти полностью обусловливает вынужденное движение полюсов.

Чандлеровское движение полюсов возникает, как мы уже говорили, когда ось вращения Земли отклоняется от оси наибольшего момента инерции Земли. Однако оно должно затухать со временем, т.к. энергия свободного движения полюсов превращается в Земле в тепло. Отсутствие затухания свободного движения полюсов указывает на то, что имеются какие-то процессы, непрерывно его поддерживающие. К таким процессам относят землетрясения, электромагнитное взаимодействие ядра и мантии Земли, лунно-солнечную прецессию и т.д. Наиболее вероятно, что свободное движение полюсов поддерживается межгодовыми колебаниями системы Земля–океан–атмосфера [2].

Исследования последних лет показали, что главной причиной сезонной неравномерности вращения Земли является атмосферная циркуляция. Известно, что в среднем атмосфера движется относительно земной поверхности в низких широтах с востока на запад (дуют восточные ветры), а в умеренных и высоких – с запада на восток (преобладают западные ветры). Момент импульса восточных ветров отрицателен, а западных – положителен. Можно было бы думать, что эти моменты компенсируют друг друга, и момент импульса ветров всей атмосферы всегда равен нулю. Однако расчеты показывают, что момент импульса восточных ветров в несколько раз меньше момента импульсов западных ветров [1]. Поэтому момент импульса ветров всей атмосферы не равен нулю, а составляет в среднем за год +14Ч1025 кгЧм2/с. Его величина меняется в течение года от +16,1Ч1025 в апреле и ноябре до +10,9Ч1025 кгЧм2/с в августе.

Момент импульса – это такая физическая величина, которая не может возникать или уничтожаться. Она способна лишь перераспределяться. В рассматриваемом случае перераспределение происходит между атмосферой и Землей. Когда момент импульса атмосферы увеличивается, т.е. усиливаются западные ветры или ослабевают восточные ветры, момент импульса Земли уменьшается, т.е. замедляется ее вращение. Когда же момент импульса атмосферы уменьшается (ослабевают западные или усиливаются восточные ветры), вращение Земли ускоряется. Суммарный момент импульса Земли и атмосферы всегда остается неизменным. Этот результат может служить хорошей иллюстрацией того, что закон сохранения момента импульса справедлив не только в физических лабораторных экспериментах, но и в глобальных масштабах в природе.

Факт, что момент импульса ветров всегда положителен, говорит о том, что атмосфера в целом вращается вокруг оси быстрее Земли. Уподобляя движение атмосферы в целом вращению твердого тела, можно сказать, что период обращения атмосферы вокруг оси составляет в апреле и ноябре 23 ч 36 мин, а в августе – 23 ч 45 мин. В среднем за год сутки для атмосферы длятся 23 ч 38 мин, а не 23 ч 56 мин, как для Земли.

Иногда думают, что раз атмосфера обгоняет Землю в суточном вращении, то она должна непрерывно его ускорять. Однако на неравномерность вращения Земли влияют лишь изменения момента импульса ветров. Постоянная же величина момента импульса ветров была заимствована атмосферой у Земли в момент формирования атмосферной циркуляции. Тогда скорость вращения Земли немного замедлилась (длительность суток возросла на 0,0024 с) и остается таковой в настоящее время. Если источник, поддерживающий ветры в атмосфере – Солнце, – иссякнет, то атмосферная циркуляция прекратится, момент импульса ветров «стечет» к Земле, и длительность суток примет свое первоначальное значение (уменьшится на 0,0024 с).

Атмосферу, неравномерно разогретую по горизонтали солнечными лучами, можно рассматривать как тепловую машину. Она превращает тепловую энергию Солнца в кинетическую энергию ветров. Наиболее теплые части атмосферы в этом случае выполняют роль нагревателя, а самые холодные – холодильника. Рабочим телом служит сам воздух. В современной физике атмосферы известны несколько тепловых машин. Важнейшими из них являются тепловые машины, порождаемые контрастом температур между экватором и полюсами. Известный советский геофизик В.В.Шулейкин назвал их тепловыми машинами первого рода [3]. Одна из них работает в Северном полушарии, а другая – в Южном. Благодаря этим машинам поддерживаются наблюдаемые восточные ветры в низких широтах и западные – в умеренных и высоких. Чем больше контраст температур экватор–полюс, тем интенсивнее атмосферная циркуляция в данном полушарии и тем больше величина момента импульса ветров.

Контраст температур в каждом полушарии колеблется с годовым периодом. Он бывает наибольшим зимой и наименьшим летом. Поэтому момент импульса ветров Северного полушария, удерживаемый тепловой машиной первого рода, совершает гармонические колебания с периодом один год от максимального значения в январе до минимального в июле. В Южном полушарии годовое колебание имеет противоположную фазу: момент импульса максимален в июле и минимален в январе. Поэтому годовые колебания ветров Северного и Южного полушарий компенсируют друг друга, и момент импульса ветров всей атмосферы должен оставаться почти постоянным. Итак, тепловые машины первого рода обуславливают появление в атмосфере положительной величины момента импульса ветров, но почти не влияют на наблюдаемые сезонные колебания.

Долгое время оставалось неясным, почему момент импульса ветров всей атмосферы испытывает наблюдаемые сезонные колебания. В 1975 г. автор открыл существование в атмосфере межполушарной тепловой машины [1]. Было обнаружено, что в верхних слоях атмосферы самой теплой областью является не экватор и не параллель, на которой Солнце в полдень бывает в зените, а полярная «шапка» летнего полушария (в июле – северная, в январе – южная). Оказалось, что средняя температура воздуха непрерывно убывает от полюса летнего полушария до полюса зимнего (в июле – от Северного полюса до Южного, в январе – от Южного полюса до Северного). Стало ясно, что в атмосфере имеется межполушарная тепловая машина, нагревателем которой является атмосфера летнего полушария, а холодильником – атмосфера зимнего полушария. Межполушарная тепловая машина препятствует работе тепловых машин первого рода. Она уменьшает величину момента импульса ветров, удерживаемую в атмосфере тепловыми машинами первого рода. Чем больше контраст температур между полушариями, тем значительнее этот эффект. В январе и в июле, когда работа межполушарной тепловой машины наиболее интенсивна, момент импульса ветров уменьшается до минимальных значений, и скорость вращения Земли достигает максимума. В апреле и в ноябре температурные различия между атмосферой Северного и Южного полушарий выравнивается; межполушарная тепловая машина прекращает свою работу, поэтому в атмосфере удерживается предельно большая величина момента импульса ветров, а скорость вращения Земли становится минимальной.

Различие величин июльского и январского максимумов скорости вращения Земли связано с тем, что атмосфера Северного полушария (в среднем за год) теплее атмосферы Южного полушария. Поэтому контраст температур между полюсами в июле значительно больше, чем в январе. Если бы подстилающие поверхности в Северном и Южном полушариях были одинаковы, то величины январского и июльского максимумов скорости вращения Земли не различались бы. Интенсивность работы межполушарной тепловой машины меняется от года к году. В соответствии с этим меняются и параметры сезонных колебаний скорости вращения Земли.

ПРИРОДА ДЕСЯТИЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ

Десятилетние изменения скорости вращения Земли слишком велики, чтобы их можно было объяснить, как и сезонные колебания, перераспределением момента импульса между атмосферой и Землей. Так, например, замедление скорости вращения с 1870 по 1903 гг. было таким, что момент импульса Земли уменьшился на 48Ч1025 кгЧм2/с. Если бы это замедление произошло из-за перераспределения момента импульса между Землей и атмосферой, то момент импульса ветров в 1870 г. был бы на 48Ч1025 кгЧм2/с больше, чем в 1903 г. Другими словами, скорость ветров в атмосфере должна была бы увеличиться более чем в 3 раза (за 33 года скорости западных ветров должны были постепенно усилиться, а восточных ослабеть всюду примерно на 20 м/с). Однако столь больших долгопериодических колебаний атмосферной циркуляции нет. Такие же простые оценки изменений момента инерции Земли, требуемых для объяснения десятилетней неравномерности вращения Земли, дают неестественно большие величины. Поэтому считается, что долгопериодическая неравномерность вращения Земли не может вызываться геофизическими процессами, протекающими на земной поверхности. Ее обычно связывали с такими внутриземными процессами, как взаимодействие ядра и мантии Земли. В пользу этой гипотезы свидетельствует тесная корреляция между изменениями скорости вращения Земли и флуктуациями скорости дрейфа эксцентричного магнитного диполя Земли с характерным временем порядка 60 лет.

В последние годы получен ряд эмпирических фактов, которые заставляют по-новому интерпретировать эту проблему. Расскажем о них по порядку.

Влияние атмосферы на вращение Земли можно оценить не только в результате подсчета изменения момента инерции и момента импульса атмосферы, но и путем вычисления моментов сил, действующих на Землю со стороны атмосферы. К ним относятся, как известно, моменты сил трения ветра о подстилающую поверхность и моменты сил давления на горные хребты, которые, подобно парусам, стоят на пути ветров. Чтобы определить эти моменты сил, требуются данные о полях ветра или атмосферного давления в приземном слое над всей Землей. Зная суммарный момент сил, легко вычислить ускорение и неравномерность вращения Земли. Автор воспользовался этим методом момента сил и вычислил неравномерность вращения Земли за 1956–1977 гг. по данным о полях среднемесячного атмосферного давления на уровне моря над всем земным шаром за указанный период [1].

Расчеты показали, что не только сезонная, но и долгопериодическая неравномерность вращения Земли вызывалась в 1956–1977 гг. механическим воздействием атмосферы на Землю. Этот результат указывает на существование переноса «порцией» иногда положительного, а иногда отрицательного момента импульса через приземный слой атмосферы, что приводит к долгопериодической неравномерности вращения Земли. Соответствующие же изменения момента импульса ветров, необходимые для выполнения баланса, не наблюдаются. Поэтому должен быть какой-то «поставщик» момента импульса в атмосферу. Естественно было предположить, что атмосфера получает момент импульса либо из околоземного космического пространства, либо от Земли – в процессе долгопериодического перераспределения влаги между океаном и сушей. Оценки показали, что поток момента импульса из космоса за счет солнечного ветра и воздействия межпланетного магнитного поля пренебрежимо мал, и дальнейшие усилия были направлены на исследования роли перераспределения воды.

Как известно, около 2% всей воды на Земле находится в замерзшем состоянии (в основном в виде льда). Общая масса льда в современную эпоху равна около 28,4 • 1018 кг, причем 90% приходится на ледниковый щит Антарктиды, 9% – на ледник Гренландии и менее 1% составляет масса льда всех остальных горных ледников. Площади ледниковых щитов составляют: в Антарктиде 13,9 • 1012 м2, в Гренландии 1,8 • 1012 м2, горных ледников – 0,5Ч1012 м2.

Масса ледников значительно меняется во времени. Например, 12 тыс. лет назад растаял громадный ледниковый щит, покрывавший в четвертичном периоде почти всю Русскую равнину и значительные пространства Западной Европы и Северной Америки. Во время малого климатического оптимума, который имел место около тысячи лет назад, у ледникового щита Гренландии была существенно меньшая масса, чем ныне. Такое перераспределение влаги между Мировым океаном и ледниковыми щитами неизбежно сопровождалось изменением момента инерции Земли и должно было приводить к какой-то неравномерности вращения Земли и движению полюсов.

Теория приводит к системе алгебраических уравнений, связывающих скорость вращения Земли и координаты полюса с массами льда в Антарктиде и Гренландии, а также воды в Мировом океане. Эти уравнения позволяют решать две задачи. Если известны массы льда в Антарктиде, Гренландии и воды в Мировом океане, то можно вычислить характеристики вращения Земли – координаты полюса и скорость вращения Земли. Если же эти массы неизвестны, но имеются данные о нестабильностях вращения Земли, то можно решить обратную задачу: по координатам полюса и скорости вращения вычислить ежегодные значения масс льда в Антарктиде, Гренландии и воды в Мировом океане. автор решил обратную задачу [1], воспользовавшись данными о вращении Земли за последние 110 лет. К сожалению, мы не смогли сопоставить ряды вычисленных масс льда в Гренландии и воды в Мировом океане с данными наблюдений из-за отсутствия последних. Лишь для Антарктиды удалось сопоставить вычисленную кривую изменений массы льда с наблюденной (рис. 6). Качественное согласие кривых оказалось столь хорошим, что связь долгопериодической неравномерности вращения Земли с флуктуациями глобального водообмена кажется возможной. Однако вычисленные колебания глобального водообмена почти в 29 раз больше наблюденных.

Этот противоречивый результат, возможно, свидетельствует о том, что наблюдаемые десятилетние особенности вращения есть не неравномерность вращения и движение полюсов всей Земли, а лишь изменения скорости дрейфа литосферы по астеносфере. В самом деле, моменты сил одного знака, возникающие в процессе флуктуаций глобального водообмена, действуют в течение десятилетий. Возможно, что лежащее под литосферой вещество астеносферы при столь длительных воздействиях ведет себя не как твердое тело, а течет, подобно вязкой жидкости. Тогда десятилетний глобальный водообмен может вызвать скольжение литосферы по астеносфере, не оказывая заметного влияния на более глубокие слои Земли. При проведении астрономических наблюдений изменение скорости дрейфа литосферы будет регистрироваться как «неравномерность вращения Земли» и «движение полюсов». Но на создание таких кажущихся «неравномерностей вращения Земли» и «движения полюсов» требуются перераспределения масс воды, в 29 раз меньшие, чем для действительных неравномерностей вращения и движения полюсов всей Земли. В пользу этой гипотезы говорит неоднократно отмечаемая корреляция сейсмической активности с неравномерностью вращения Земли.

Рис. 6. Изменение во времени отклонения удельной массы zА льда в Антарктиде.

Сплошная кривая (1) – теоретические величины, прерывистая (2) – эмпирические данные

Состояние ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии зависит от изменений климата. Поэтому флуктуации вращения Земли могут коррелировать с изменениями климатических характеристик и индексов. И такая связь найдена [1, 4]. Установлена тесная связь десятилетних флуктуаций вращения Земли с изменениями эпох атмосферной циркуляции, колебаниями глобальной температуры воздуха, региональных осадков и облачности и даже с изменениями уловов промысловых рыб в Тихом океане. Замечено, что каждому режиму вращения Земли соответствует своя преобладающая форма атмосферной циркуляции и, следовательно, свой режим погоды в различных районах земного шара. На рис. 7 приведен ход изменений скорости вращения Земли, температуры воздуха в Северном полушарии и накопленной суммы аномалий повторяемости типа С атмосферной циркуляции за 1891–1998 гг. Сопоставление кривых показывает их тесную корреляцию.

Итак, с одной стороны десятилетние флуктуации скорости вращения Земли могут возникать из-за обмена моментом импульса между мантией и жидким ядром Земли. Изменения скорости вращения жидкого ядра обусловливают колебания скорости вращения мантии. При этом суммарный момент импульса Земли остается постоянным.

С другой стороны, существует тесная связь между десятилетними флуктуациями скорости вращения Земли и изменениями климатических и гляциологических характеристик. Но процессы в ядре Земли не могут влиять на смену эпох атмосферной циркуляции, флуктуации температуры воздуха, атмосферные осадки, состояние ледников и т.п. климатические процессы и характеристики.

Эти противоречия устраняются, если предположить, что существует третья причина, которая одновременно влияет и на процессы в земном ядре, и на процессы в климатической системе. Такой причиной может быть гравитационное взаимодействие Земли с Луной, Солнцем и планетами. В частности, как показал Ю.В.Баркин, притяжение Луной, Солнцем и планетами несферичных, неоднородных оболочек Земли, занимающих эксцентричные положения, приводит к относительным смещениям и колебаниям их центров масс, к вынужденным перемещениям масс. Весь комплекс возникающих при этом в земных оболочках явлений можно назвать для краткости обобщенными приливами.

С одной стороны, обобщенные приливы вызывают изменения в ядре и связанные с ними многолетние вариации геомагнитного поля. С другой стороны, они обуславливают вариации в климатической системе, которые приводят к флуктуациям скорости вращения Земли. В таком случае, естественно, десятилетние вариации скорости вращения Земли будут коррелировать со всеми названными выше геофизическими и гидрометеорологическими процессами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ О ВРАЩЕНИИ ЗЕМЛИ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

Изучение неравномерности вращения Земли и движения полюсов перспективно в целях решения обратных задач. Дело в том, что определять колебания глобальных характеристик атмосферы или гидросферы значительно сложнее, нежели отражающих их колебания скорости вращения Земли и движения полюсов. Так, чтобы один раз вычислить момент импульса ветров, необходимо собрать данные о распределении ветра с высотой по возможности со всех аэрологических станций мира, произвести их объективный анализ (т.е. интерполяцию и экстраполяцию) и вычислить численным путем интеграл по объему, занятому атмосферой. Данные же о сезонных колебаниях угловой скорости вращения Земли позволяют без труда определять колебания момента импульса ветров почти с той же точностью. Для этого достаточно учесть лишь некоторые известные поправки.

Сезонная неравномерность вращения Земли отражает работу межполушарной тепловой машины и может использоваться в качестве показателей разности температур, интенсивности циркуляции воздуха и обмена влагой между Северным и Южным полушариями.

Десятилетние флуктуации скорости вращения Земли и вековое движение полюса могут использоваться для расчета изменений масс льда в Антарктиде, Гренландии и воды в Мировом океане (см. рис. 6). По этим флуктуациям можно следить и в какой-то степени прогнозировать колебания климата. Дело в том, что периоды ускорений вращения Земли (уменьшения длительности суток) совпадают с эпохами отрицательных аномалий частоты появления типа С атмосферной циркуляции и положительных аномалий комбинированного типа (W+E) атмосферной циркуляции (рис. 7). В эти периоды увеличивается масса льда в Антарктиде, ослабевает интенсивность зональной циркуляции, повышается темп роста температуры Северного полушария, преобладают положительные аномалии глобальной облачности, нарастают уловы промысловых рыб в Тихом океане. В периоды замедлений скорости вращения Земли типы атмосферной циркуляции C появляются чаще, а (W+E) – реже обычного, масса льда в Антарктиде уменьшается, понижается темп роста глобальной температуры, отмечаются отрицательные аномалии глобальной облачности, снижаются от года к году уловы промысловых рыб в Тихом океане.

Ускорение вращения Земли, начавшееся в 1973 г., закончится, вероятно, в 2005–2010 г. Поэтому можно ожидать, что в ближайшие годы наступит период замедления вращения Земли и начнется новая климатическая эпоха. Это означает, что в одних районах земного шара станет теплее и суше, а в других – прохладнее и влажнее. Типы атмосферной циркуляции C начнут появляются чаще, а (W+E) реже обычного, масса льда в Антарктиде будет уменьшаться, снизится темп роста глобальной температуры, будут отмечаются отрицательные аномалии глобальной облачности, станут снижаться от года к году уловы промысловых рыб в Тихом океане.

Как отмечалось выше, в последние 20 лет надежно измеряются приливные колебания скорости вращения Земли. В течение многих лет автор вел синхронный мониторинг приливных колебаний скорости вращения Земли, эволюции синоптических процессов в атмосфере, режимов атмосферной циркуляции и вариаций гидрометеорологических характеристик во времени. В итоге было замечено, что большая часть типов синоптических процессов в атмосфере меняется синхронно с приливными изменениями угловой скорости вращения Земли. На ретроспективных данных автор показал, что между приливными колебаниями скорости вращения Земли и изменениями синоптических процессов в атмосфере имеется статистически значимое синхронное соответствие. Позже было найдено аналогичное соответствие между приливными колебаниями вращения Земли и вариациями метеорологических характеристик. В итоге был запатентован cпособ прогноза гидрометеорологических характеристик (Государственный реестр изобретений Российской Федерации, 10 мая 2002 г.). Наша методика прогнозирования принципиально отличается от тех, которыми повсеместно пользуются синоптики-долгосрочники, и позволяет составлять метеорологические прогнозы с суточным разрешением и на срок до одного года. Оправдываемость таких прогнозов составляет около 75%. В качестве примера на рис. 8 приведен прогноз температуры в Москве на 2002 г.

Мы полагаем, что эту методику можно использовать и для практического прогнозирования природных и социальных явлений: сейсмичности, извержений вулканов, экономических кризисов, вспышек эпидемий, демографических взрывов, политических переворотов и даже войн. Для этого необходим комплексный пространственно-временной анализ различных событий, при условии, что над ним будут одновременно работать ученые различных направлений: медики, психологи, историки в кооперации с астрономами и геофизиками. Тогда можно не только ретроспективно выявлять совпадения и закономерности природно-социальных катаклизмов, но и делать их вероятностный прогноз.

В заключение поздравляю читателей «Физики» с новым годом и привожу прогноз погоды на 2003 г. (рис. 9), чтобы учителя вместе с учениками проверили справедливость разработанного метода.

Литература

Кто-нибудь проверял прогнозы автора на 2002 и 2003 годы?

А надо? Вам русским языком написали - 75%. Это как бы для школьников)))) Для нормальных только))))

от 300 кельвинов - колебания даже в 10 градусов - это несчастные 3%. В общем сова чудесно натягивается в обе стороны - было бы желание.

Просто очень показательно - уровень реальных прогнозов, а не публичных заявлений политиков на конференциях. Конечно, можно спецов по астрологии/статистики привлечь - только вот карты районирования для строительной климатологии этим астрологам только идиоты доверят рисовать

Статья интересная в вашем комментарии. Я интересовался как то ради интереса причиной вращения Земли вокруг оси и нашел только гипотезы.

Тут вот говорят, что основной причиной вращения Земли вокруг оси являются течения.

http://www.astrogalaxy.ru/446.html

Но не это важно- течения или ветра и рельеф, скорее все вместе.

Кстати тогда вполне понятно почему восточные ветры дают меньший импульс, чем западные в умеренных широтах. На мой взгляд тут сильно влияет рельеф - перешеек в Центральной Америке не может давать тот же импульс, что Анды и Кордильеры суммарно, ну и другие горы и береговая линия для течений. Эти горы как бы лопатки вращения Земли.

А это приведет к движению плит - т.е. землетрясениям. Таким образом Солнце вполне может почти мгновенно (плюс еще какое то время на остывание и выравнивание температуры поверхности) вызывать тектонические процессы на Земле.

Но это не главное. Можно получить обратную картину. Изменения рельефа или температуры из-за антропогенного фактора - например таяние ледников из-за потепления, могут привести к изменению скорости движения как отдельных плит, ветров и течений и вызвать землетрясения, так и Земли в целом.

Красивая версия. Кстати, Юпитер довольно близко, спутники в бинокль видно.

Для Вашего сына есть две новости:

хорошая -землетрясения на разломе Сан-Андреас на Техасе не отражаются;

плохая -в Техасе имеются собственные источники землетрясений. Хотя и не такие опасные, как калифорнийские.

Пора валить из америкашки!

если все всерьез - американцам повезет, они умрут быстро.

а нам всем придется помучаться - любой серьезный катаклизм континентального масштаба вызовет климатические изменения по всему миру на ближайшие 5-20 лет, со всеми вытекающими- изменением погоды, климата, неурожаями, голодом, бунтами, войнами, эпидемиями.

вы про Арабскую Весну слышали?

не только волосатая рука Госдепа во всем виновата, но и засуха в том регионе - тоже здорово помогла.

многолетняя засуха - неурожаи - население арабских стран в деревнях разоряется и переселяется в города, увеличивая прослойку люмпенов - нищета - питательная среда для ИГИЛ и агентов влияния других стран- бунты.

Южное полушарие может и пронесет.

согласно наблюдениям и расчетам, если извержение вулкана с массированным выбросом тефры (пепла) происходит в высоких широтах - то страдает одно полушарие, то, в котором случился взрыв.

например, если рванет на Аляске или на Камчатке - то похолодает только в Северном полушарии.

если взрыв вулкана случится в тропиках обеих полушарий или на экваторе - (Индонезия, Латинская Америка до центрального Чили включительно) - то пепел распространится по всей земле и хреново станет везде.

в прошлый раз, 400 лет назад, рванул вулкан в тропиках Южного полушария, плохо стало всему миру - в том числе и в России

Страницы