5 октября в более 100 странах, в том числе и в нашей стране, отмечается день учителя, который был учреждён в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teachers’ Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. В предверии этого дня, мы бы хотели обсудить некоторые вопросы образования и воспитания детей, а особенно вопросы целесообразности популярного нынче «раннего развития малышей».

Система образования должна способствовать развитию ребёнка. Существующая система дошкольного образования постоянно подвергается критике. Тем менее именно эта система позволяет ребёнку получить базовые представление о процессах, которые происходят в обществе. В Северных странах приоритет в детсадовском воспитании отдан знакомству с окружающими миром, с миром природы. А в Соединённых Штатах основной целью воспитания ребёнка в начальной школе является социализация. Важно показать ребёнку, как устроен этот мир, к кому необходимо обращаться за помощью, кто занимается различными вопросами. Что касается российской система образования, то здесь нам очень важно формирование навыков, получение знаний, а если быть честным, то — фактов, ведь таким образом мы в итоге готовим биороботов, а не творчески развитых людей.

Опасность раннего развития

Сейчас стало заметно больше центров раннего развития детей, появилась система частных детских садов, центров дополнительного образования. Появились свои отечественные наработки, используется и иностранный опыт. Нынешнее повальное увлечение ранним развитием началось с крылатой фразы, вылетевшей в далёкой Японии из уст Масару Ибука: "После трёх уже поздно!"

Это грозное предостережение было подхвачено в Америке Гленом Доманом, который написал под этим лозунгом целую серию книг, необычайно сильных по своему эмоциональному воздействию. С переводами этих-то книг зараза и попала к нам, в Россию, где нашла исключительно благодатную почву.

Доман утверждает, что нашёл простые и верные рецепты воспитания гениев. Согласно Доману, определяющим фактором гениальности является хорошо натренированный мозг. Формирование же человеческого мозга происходит в первые годы жизни: у пятилетнего ребенка этот процесс завершен на 80 процентов, а к восьми годам мозг сформирован практически полностью.

По мере того, как мозг растет, у него развиваются исключительно лишь те функции, которые реально востребованы. Известно, что если с человеком не разговаривать до восьмилетнего возраста, то впоследствии все попытки научить его говорить принесут лишь самые жалкие результаты. То же самое справедливо и в отношении любой другой мозговой деятельности. Например, многим школьникам потому так трудно научиться читать, что благоприятное для обучения время оказалось для них уже давно упущенным. Отсюда вывод: обучать детей письму, счету и другим достижениям человеческой культуры следует сразу же после рождения. Как заявляет Доман: "учить годовалого ребенка намного легче, чем шестилетнего, а шестимесячного легче, чем годовалого."

Нельзя сказать, чтобы новые методики совсем уж не приносили никакой отдачи. Темпы развития малыша всё же несколько опережают традиционные нормы. К моменту поступления в школу он уже сам с удовольствием читает детские книжки, умеет немножко писать и считать. Учёба в начальных классах дается ему легко, да и в последующем он, как правило, неплохо учится, и только после поступления в ВУЗ становится окончательно ясно, что его ранний форсированный старт не обеспечил ему никаких долговременных преимуществ по сравнению с остальными студентами-однокашниками.

Так что же всё-таки реально даёт это пресловутое раннее развитие и какие есть основания уподоблять его детской болезни?

Раннее развитие — явление нездоровое прежде всего потому, что в его основе лежит совершенно ложная идея: учить годовалого ребенка намного легче, чем шестилетнего!

Идея эта ложна потому, что маленький человек — это не просто пустой лист, который можно заполнить чем угодно по своему усмотрению. Физиология и психика ребёнка развивается поэтапно, по определённой генетической и психобиометрической матрице развития.

Поэтому каждый этап развития несёт свои возможности по получению будущим Человеком представления о мире и своём месте в этом мире. И пытаться впихнуть в психику ребёнка информацию не свойственную для данного этапа развития может обернуться потом проблемами.

Призыв тренировать мозг, пока он не успел сформироваться, только на первый взгляд может показаться убедительным. Стоит немножко задуматься — и станет ясно, что подобная «физиологическая» аргументация совершенно нелепа.

Незаметная подмена одного понятия другим — это, вообще, частая сегодня ошибка в обществе. Когда заходит речь о раннем развитии, на самом деле подразумевается не освоение генетически обусловленного потенциала в соответствии с матрицей развития психики и тела, а банальная зубрёжка — учёба. По существу, существующие школы «ранего развития» предлагают не развивать потенциал маленького ребёнка, а досрочно обучать его тем предметам, которые ему через несколько лет так или иначе предстоит проходить в школе.

Развитие же, в подлинном значении этого слова, подразумевает нечто большее. Это, прежде всего, формирование характера, личности — того, какой тип устройства психики в целом будет у ребёнка к достижению возраста половой зрелости.

Так, если он в большинстве ситуаций действует опираясь на инстинкты, то он мало отличим от животного.

Если же он в подавляющем большинстве ситуаций жизни руководствуется культурными программами и стереотипами поведения, может подавить инстинкты руководствуясь моральными устоями общества, но при необходимости творчески подойти к проблеме он действует на автомате, стереотипно, как зомби, то он мало отличим от запрограммированного робота, только на биологический основе.

Если индивид может переступить и через инстинкты и через программы поведения и способен самостоятельно и творчески выработать новые программы поведения как для себя и для окружающих, опираясь на собственный интеллект, но при этом не слушает Совесть, хотя может пользоваться интуицией по своему усмотрению, то он мало отличим от персонажа стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова с одинаковым наименованием «Демон».

В те дни, когда мне были новы

Все впечатленья бытия —

И взоры дев, и шум дубровы,

И ночью пенье соловья, —

Когда возвышенные чувства,

Свобода, слава и любовь

И вдохновенные искусства

Так сильно волновали кровь, —

Часы надежд и наслаждений

Тоской внезапной осеня,

Тогда какой-то злобный гений

Стал тайно навещать меня.

Печальны были наши встречи:

Его улыбка, чудный взгляд,

Его язвительные речи

Вливали в душу хладный яд.

Неистощимой клеветою

Он провиденье искушал;

Он звал прекрасное мечтою;

Он вдохновенье презирал;

Не верил он любви, свободе;

На жизнь насмешливо глядел —

И ничего во всей природе

Благословить он не хотел.

(А.С. Пушкин «Демон», 1823)

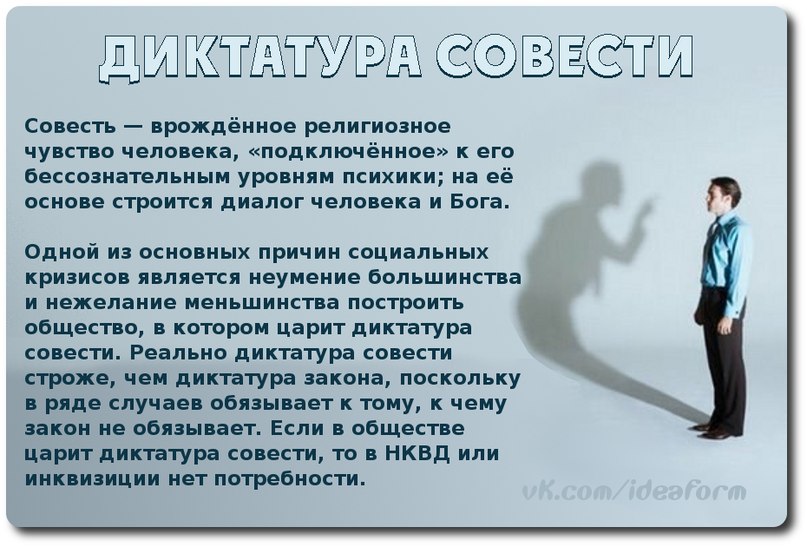

И только того можно назвать состоявшимся, Человеком с большой буквы, кто в большинстве случаев жизни, то есть статистически чаще, действует в соответствии с рекомендациями, даваемыми через СОВЕСТЬ, которая является религиозным чувством (взаимосвязи души индивида с Богом), замкнутым на бессознательные уровни психики личности, которую можно либо развить, либо подавить в своём личностном развитии.

СОВЕСТЬ является той компонентой, действующей в психике, которая предостерегает личность от неблаговидных поступков и побуждает к нравственному росту, развитию лучших человеческих качеств личности. (http://inance.ru/2014/07/kodeks/)

Ребёнок в процессе взросления должен осознать, что только следование советам Совести оберегает от множества проблем по жизни. Ребёнок во многом проходит эти стадии развития психики: когда он совсем мал — он неотличим от животного, когда он начинает копировать взрослых — он действует автоматически, нравственно не оценивая поступающие в его психику от окружающих программы поведения, когда его интеллект начинает активно оценивать окружающих и ситуации — он походит на «маленького дьяволёнка» — хотя и не каждый. И когда к нему приходит осознание безграничности жизни, которую невозможно контролировать собственным разумением, и он прислушивается к тихому голосу совести внутри себя, удерживая себя в этом диалоге от свершения зла — он входит в режим нормального функционирования психики вида «Человек Разумный».

Человек и отличается от животных тем, что может менять устройство своей психики. А все знания и навыки, которыми его усиленно пичкают в школах «раннего развития» — это лишь приданное к типу устройства его психики. Если психика выполняет по большей части инстинктивные позывы, то и и все знания, навыки и ресурсы будут такой психикой направляться на их удовлетворение.

Действительным осуществлением «раннего развития» для сегодняшнего общества было бы обеспечение достижения к началу полового созревания большинством детей человечного устройства их психики, когда человек слушает свою Совесть, дающую безошибочные советы в каждой конкретной жизненной ситуации. Важно, чтобы ребёнок выходил на нормальный режим функционирования психики до того, как гормональная система организма начнёт перестраиваться и инстинкты продолжения рода не начнут давить на психику, зачастую раздавливая и закрепощая психику детей.

Сегодняшняя культура нашего общества такова, что многие останавливаются в развитии и своих тел и своей психики, либо, что ещё хуже, — деградируют в череде поколений. Статистика такова, что большая часть населения «застревает» в близком к животному состоянии или напоминает живых автоматов — придатков к своему рабочему месту. Небольшая доля населения, имея волю, занимается руководством «этого быдла», зачастую демонически пренебрегая и благосостоянием, и здоровьем, и жизнями остальных людей. И лишь единицы достигают в своём развитии нормы — выстраивания линии своего поведения на основе рекомендаций совести.

Чему не учат

Человек способен учиться самостоятельно в любом возрасте. Ему не нужны особые методики, адаптированные для двухлеток. Воспитатели, которые во главу угла ставят учёбу, просто-напросто не умеют отличить причины от следствия. Они видят только один, лежащий на поверхности, признак выдающегося человека, — образованность, — и наивно полагают, что если обеспечить ребенку хорошее образование, то всё остальное приложится само собой.

Впрочем, справедливости ради, следует отметить, что, хотя раннее развитие и не даёт ожидаемых результатов, большого вреда оно тоже не приносит. И всё же, о некоторых сопутствующих опасностях стоит упомянуть особо.

Главенствующее отношение к ребёнку как взрослому приводит к тому, что обучение «раннего развития» нацеленно на формирование зомби — человека безвольного, но полного разнообразными фактами. У детей довольно часто нет возможности поиграть, они не доигрывают в детском возрасте. Зачастую они не умеют играть, а иногда и просто не успевают научиться.

К тому же такая ориентация обучения никоим образом не научает ребёнка учить самого себя, то есть — самообразованию.

У многих родителей вообще нет времени заниматься со своими детьми. В итоге воспитанием типа устройства психики ребёнка занимаются современные гаджеты, мультфильмы, игры, которые при нынешней культуре формируют у детей мышление клиповое, фрагментарное — калейдоскопическое. Факты, разрозненные факты, как в помойку складываются всеми субъектами «воспитательно-образовательного процесса», в том числе и воспитанными в этой культуре родителями, даже если они «занимаются» детьми. И вопрос стоит не в количестве проведённого с детьми времени, а в его качестве и в том — чему родители учат своё чадо. К сожалению, мало кто учит, как наводить порядок в хаосе фактов, мало что учит — методологии.

Запредельные вопросы детей

У детей развита познавательная функция — они очень любопытны по жизни. Они хотят всё знать, изучают мир, ничего не боятся, но по мере того как нынешняя культура через родителей, детсад, школу, интернет, телевидение, искусство воспитывает «взрослого» почему-то эта тяга к познанию, пропадает.

Живой ум словно исчезает. И общество тратит большие ресурсы на подъём разной активности: гражданской активности и деятельности НКО, журналистской активности и блогерства, предпринимательской активности и прочее и прочее.

Но, если бы «Любопытного Почемучку», «Созидателя», «Деятеля» не погубили бы в раннем возрасте, то не было бы потребности в трате этих огромных средств — люди бы сами были активны, сами бы развивали общество без того, чтобы применять разнообразные стимулы (стимул — это палочка, которая использовалась в Риме для погона скота).

Ребёнок в раннем возрасте может добиваться от родителей ответов на вопросы о том, как устроен Мир? А на ответ, что «Мир состоит из материи», начнёт требовать по существу ясного ответа на вопрос: «чем отличается неизвестная ему «материя», из которой состоит Мир, от той известной ему материи, из которой сшита одежда?» (если его вопрос перевести на язык «научной» философии). Его интересуют и вопросы, чем отличается живое от неживого? Что такое смерть, и как живут умершие? Есть ли Бог, а если его нет, то почему говорят, что Он есть? Больно ли дереву, когда его пилят? А хорошо ли есть мясо, ведь животным, птицам и рыбам страшно и больно, когда их убивают? Откуда берутся деньги и почему возникают цены такие, и почему нельзя бесплатно? Кто хозяин? Как устроено государство, и почему в одних есть короли, а в других нет? Что такое «хорошо», и что такое «плохо»? Почему и для чего девочки и мальчики — разные? Расскажи, какой ты был (была), когда ты был (была) маленький (маленькой). А как жили, когда меня не было? Откуда взялся первый человек?

И ребёнка интересуют ещё множество других вопросов, поиск ответов на которые обеспечит работой не один научно-исследовательский центр на несколько десятков лет.

Для очень многих детей в раннем возрасте, особенно от 3 до 7 лет в такого рода философских вопросах выражаются их будущие личностные интересы, которые направляются им Свыше через их жизненные обстоятельства, Совесть и интуицию для обеспечения осуществления ими своих программ «максимум» на протяжении всей их последующей жизни.

И самое печальное то, что взрослые относятся к такого рода вопросам несерьёзно — как к детским бессмысленным причудам, отмахиваются от них. Или же, что ещё хуже, дают на них ответы ложные, а не по-существу. Легче «брякнуть» чего-нибудь, чтобы только отвязался, а не задуматься над вопросом и ответить хотя бы в меру своего сложившегося понимания или даже изменив свой взгляд на старые вещи, посмотрев на них глазами ребёнка. Ответить так, чтобы ребёнок в его возрасте понял при уже освоенных им знаниях и развитости мировоззрения и миропонимания. Глядя же на то, как взрослые относятся к такого рода вопросам детей, можно подумать, что взрослые сами никогда не были детьми, что их никогда не интересовали такого рода вопросы философии и богословия очень высокого уровня, если говорить языком науки мира взрослых.

Интерес детей в раннем возрасте к вопросам, во взрослой жизни относимым к компетенции философии, богословия, социологии, теоретической и экспериментальной физики, биологии, и инженерного дела и т.п., причём интерес — часто запредельный по отношению к наивысшему достигнутому к историческому времени их детства уровню развития соответствующих отраслей культуры общества, — естественен, поскольку:

- Именно в этом возрасте происходит формирование нравственности, причём осознаваемой самим ребёнком в том смысле, что он становится способен давать мотивированные ответы на вопросы о том, чего он хочет и почему, а также способен относить к категориям «хорошо» и «плохо» желания и дела как свои собственные, так и других реальных субъектов и вымышленных персонажей.

- Нравственность, формирующаяся в этом возрастном периоде, представляет собой скелетную основу всей будущей нравственности взрослого индивида. Именно на эту «скелетную основу нравственности» будет нарастать вся его психика в будущем.

- Человеку предопределено Свыше быть наместником Божиим на Земле, а это объективно требует от каждой личности определённости во мнениях именно по такого рода вопросам — в толпо-«элитарном» обществе «запредельным» для большинства взрослых по отношению к их миропониманию и принятой ими на себя заботе.

Именно по этим причинам интерес ребёнка к такого рода вопросам в этом возрастном периоде закономерен. Ущербность (неполнота) и извращённость скелетной основы нравственности — наиболее тяжёлые и наиболее трудно устранимые в последующие периоды жизни дефекты личностного развития. Если скелетная основа нравственности не строится на осмыслении ребёнком «запредельных» вопросов в общении с природой и взрослыми, то она формируется в более или менее ущербном виде большей частью бессознательно: в процессе подражания ребёнка поведению взрослых (как в жизни, так и в кинофильмах) и списывается из родовых эгрегоров и разнородного коллективного бессознательного, которое объемлет родовые эгрегоры в порядках их взаимной вложенности во всей «ноосфере» Земли.

Заключение

Для раннего развития важным является НЕ вопрос о том, посредством какой методики можно «впихнуть» в ребёнка побольше «знаний», а актуальным является вопрос воспитания — то есть участие родителей в процессе формирования типа устройства психики их чада и скелетной основы нравственности при получении им ответов на «запределные» вопросы бытия.

Очень легко померить сколько новых букв выучил ребёнок, какими цифрами он умеет оперировать, но при этом, не менее важно, сколько добрых дел он сумел сделать. Какие мысли возникли у ребёнка? Что нового он решил создать?

В конце концов важен вопрос:

Комментарии

Что за богослов писал данную тягомотину? В раннем развитии не вижу ничего плохого. Моральные качества человека в большей степени зависят от родителей и от той среды в которой растет ребенок.

vzdorovje это ваш авторский текст?

http://inance.ru/2015/10/rannee/

Совесть - врожденное качество?! Ну-ну...

что-то в последнее время вбросов с Белоруссии стало невпроворот :)

К "раннему развитию" ребёнка отношусь отрицательно, как и разным модным методикам типа Монтессори.

Попробуйте отдать ребёнка в 1класс с 6-ти лет и получите проблемы.

Сразу скажу - это относится к большинству детей.

Есть также дети развитые, любознательные от природы, они сами смогут развиваться, если будут стремиться.

ИМХО.

Что Вы подразумеваете под проблемами шестилетки в первом классе?

Я имел в виду 1-й класс 10-летки.

Сейчас 11-летка, так что не знаю, как точно соотнести с 11-леткой.

Одавая ребёнка в 1-й класс раньше положенного (7л. для 10 классного обучения), вы почти наверняка столкнетесь с проблемами в силу того, что ребёнок просто не готов к школе ни физически, ни морально.

Отсюда вытекают проблемы со здоровьем (ребёнок будет часто болеть) и с успеваемость.

ИМХО.

Меня например чмырили старшие.

Позже, когда один улетел головой в стекло и распорол руку, а второму прилетело партой (не прилетел в парту, а именно прилетело партой) - перестали...

Я пошел в школу в возрасте 6 лет 9 дней. Закончил ее на все пятерки кроме немецкого и предметов, которые вел учитель истории (личное). В институте на первых курсах учился весьма неплохо, ближе к последним - начал проседать во второстепенных предметах в угоду специализированным.

Ну и замечательно!

А я же говорю о подавляющем большинстве, для которых это вовсе не нужно и даже вредно, ИМХО.

Вы учились 10 лет или 11?

И что Вам дало окончание школы и института на 1 год раньше? )

Сейчас многие отдают сентябрско-декабрских детей в 6 лет. Поэтому возрастных проблем типа обижат маленьких нет. В садике например целая группатаких набралась. Дети к 6 годам в большинстве читают-пишут-считают и проблемы как раз у тех, кто к школе букв не выучил. Современные дети сами без натаскиваний стремятся читать (мой старший бодро читал в 3 с копейками - никто его специально не учил, спрашивает ребенок буквы - отвечаешь. Смотришь - он уже вовсю..) а вот проблема психологической неготовности существует, но. Я смотрю многи дети только к 8-9 годам более-менее настраиваются на учебу. И что их в садике "доводить до кондиции"? есть конечно психические мамаши, которые с пеленок раннеразвивают, но щас вроде таких поубавилось.

Извините за опечатки, на планшете оч,неудобнопечатать и еще хуже потом курсор вылавливать чтобы исправить.

Вы знаете, я не специалист в этом вопросе, я исхожу из здравого смысла и некоторого опыта.

Ребёнок готов к школе, когда у него начинают выпадать молочные зубы, это говорят опытные педагоги.

И, самое главное, - какой в этом смысл, чтобы ребёнок пошёл раньше в школу и т.д.?

Пусть лучше у него продлится детство, он окрепнет физически и будет морально готов к школе.

Да, я тоже пишу с телефона, морока та ещё )

И всё-таки, Вам лично - что дало, что Вы раньше начали учёбу?

Я просто не вижу в этом особого смысла.

Да нет особенных смыслов просто так сложилось. Ни хорошо ни плохо. Про "отнятый год у детства ерунда, детство оно школой не кончается. А в 5-6 лет уже многие сами в школу хотят, просто потому что типа взрослые и уже не малыши :-). Очень хороший стих есть у Барто про "я уже теперь большая я учусь по букварю..." :-) так что ребенку фиолетово где продолжать играть, а школьником быть круто. Взрослому человеку тоже пофик во сколько он там школу кончил, кто-то стыдентом начинает подрабатывать, кто на шее у родителей и после универа сидит. Речь собственно ведь в итоге не о 6-7 годах, а о некоторых родителях, которые начинают даыить ребенка с пеленок своими обучениями...и паразитирующих на этом "основателейсистем развития" .

Сорри за мои пять копеек. Сразу отвечу что может дать раннее обучение. При правильном подходе и соответствующих условиях, раннее обучение даёт то, что априори нельзя купить. Этакий нематериальный подарок (в идеале бескорыстный) в виде нескольких лет активной, интересной и продуктивной жизни. Жизненная фора относительно сверстников. Социальное конкурентное преимущество. Т.е. то, что невозможно купить (даже если твой папа межгаллактический магнат- президент всех звёздных империй) - ВРЕМЯ. Свою отдал в 5, в 19 - 2 высших (специалитет и магистратура), КМС шахматы, оконченная художественная школа, интересная руководящая работа, счастливые глаза, адекватные друзья и захватывающая и необъятная вселенная перспектив. Альтернатива: некоторые одноклассницы - одногодки, беременные и с папироской, с просьбой посоветовать в какой бы Вуз пристроиться, что бы особо не напрягаясь закончить, и потом найти чё-нибудь "как она". Младшая идёт в похожем графике. Вопрос "КОГДА?" не стоит в повестке вообще. Человек учится всю жизнь, но особенно важны первые 3 года. Основной вопрос состоит в том "КАК?", "ЧЕМУ?" и "КТО будет заниматься ребёнком?".

Рад за Вас и Ваших детей )

Но остаюсь при своём мнении, хотя жена водила детей до школы в "воскреску", на рисование и спорт.

Сейчас по факту в школе учат английский и ещё местный язык.

Но лишать детей детства, думаю не стОит.

И учится не со сверстниками тяжелее - в детском возрасте даже 1 год - большая разница. Тут могут быть проблемы с обретением друзей и общением. Ну это я так думаю.

А конкурентное преимущество - оно есть, никуда не денешься, раз капитализм.

Но я всё-таки за классический вариант обучения. Вот не могу понять только, зачем и чему сейчас учат в школе 11 лет, а у нас хотят ввести 12 лет?

Мы в 17 лет оканчивали школу и поступали в институт, в 22 получали диплом.

А сейчас " ребёнок" 18-19 лет будет сидеть в старшем классе? Абсурд, по-моему.

Экспансия школы лишает детей С В О Б О Д Н О Г О В Р Е М Е Н И, которое им необходимо для самостоятельного познания мира и реальной жизни. Вместо этого они учатся БЕСПРЕКОСЛОВНО ВЫПОЛНЯТЬ ПРИКАЗЫ и быть ХОРОШО ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ ВИНТИКАМИ в машине индустриального общества.

Эти предметы составляют РЕАЛЬНЫЙ национальный учебный план, который влияет на детей в гораздо большей степени, чем вы можете себе это представить:

Предмет № 1. Бессистемность

Предмет № 2. Сепарация

Предмет № 3. Безразличие

Предмет № 4. Эмоциональная зависимость

Предмет № 5. Интеллектуальная зависимость

Предмет № 6. Зависимость самооценки от мнения окружающих

Предмет № 7. Полная подконтрольность

Эта модель ДЕТСКОЙ ТЮРЬМЫ ПОД НАЗВАНИЕМ «ШКОЛА» обрекает большинство людей на то, чтобы они были всего лишь КАМНЯМИ В ПИРАМИДЕ, СУЖАЮЩЕЙСЯ по мере приближения к верхушке власти.

А вот еще одна любопытная деталь. ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ потихоньку выросло до такого уровня, что примерно полтора миллиона детей обучаются исключительно собственными родителями. Пресса опубликовала потрясающую новость – по способности мыслить дети, обучающиеся дома, на пять или даже на десять лет ОПЕРЕЖАЮТ своих сверстников, получивших государственное образование.

Около века назад французский социолог написал, что НЕГЛАСНОЙ целью любого общественного института является собственное выживание и рост, а НЕ выполнение официально провозглашенной задачи. Например, основная цель государственной почтовой службы – НЕ доставка почты, а создание условий для обеспечения зарплаты своих служащих и возможности карьерного продвижения для наиболее честолюбивых из них. Основная цель военной организации – НЕ защита национальной безопасности, а участие в распределении доли национального богатства для обеспечения потребностей своего личного состава.

Вы считаете, что к школьному образованию все это не имеет отношения?

Учился 11 лет.

Окончание школы на год раньше дало мне не попасть под призыв :-) Свой призывной возраст я встретил на втором курсе института.

Окончание института на год раньше дало мне +1 год к рабочему стажу относительно одногодок. С соответствующими предпочтениями работодателей.

Так ведь без преподавания этики - и в школе, и дома - нет разницы в том, как рано начато обучение ребёнка. И без этого не имеет значения - понимает ребёнок связку "причина-следствие" или нет. Если понимает, но не имеет понятия о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо" -то вполне может стать рассудительным мерзавцем.

Насчёт творчества, инициативы - вопрос вопросов. Из статьи возникает ощущение, что автор предлагает преподавание философии в школе. Идея неплоха - но в каком виде организовать это преподавание? И следует ли преподавать её в обязательном порядке - ведь запредельные вопросы возникают не у каждого ребёнка. А вот логика - вещь к владению обязательная. Совместить её с этикой - будет философия. А для ответов на глобальные вопросы есть природоведение и физика.

Важно "Кто учит", "Как учит", "Чему учит". Адаптация ребёнка при учебе не со сверстниками, согласен - проблема. Но не единственная... Качество образования ниже плинтуса. И учебники и, порой (но не всегда), педагоги. Если есть и возможность и квалификация, то нужно обучать ребёнка самому. Тогда посредством секций, кружков решается проблема "обретения друзей и общения со сверстниками", а при добавлении к этому кучи свободного времени, мороженного, балдения на диване, чтения и лихих пятнашек на детской площадке - обобщённая проблема "лишения детства".

Ожидать, что чужая тётя или чужой дядя используя опусы и методики других чужих тёть и дядь, обязаны сделать ТВОЕГО ребёнка образованным, несколько наивно. Минимум это лотерея. Но, игра в лотерею на судьбу собственного ребёнка - дурно пахнущее занятие. Какими бы причинами подобное не объяснялось. Поэтому родителям, если они ставят целью образование ребёнка, а не что-то иное (например личные амбиции), приходится серьёзно поступаться с собственными планами на жизнь.

Зачем, чему и почему учат сейчас 11 или 12 лет у меня ответа однозначного нет. Надеюсь, что это они делают из лучших побуждений, не понимая основной ошибки, допущенной ещё при первой постсоветской реформе образования. Проблема сродни тому, как если бы сбрасывали парашютистов, а у половины парашют не раскрывался. Как исправить? Правильно... Нужно просто сбрасывать с большей высоты. А то, что конструкцию парашютов разрабатывали кандидатишки и докторишки, которых ВАК наплодил методом преступного сбора зелени с бездарей, либо ума не хватает (сами когда-то в ВАКе в очереди с чемоданчиками стояли), либо совести. Жаль, что в качестве парашютистов выступают наши дети. Вот потому-то и говорю, что своим детям, при наличии навыков, лучше самому парашют шить. А не брать то, что суют. Но а если нет или навыков, или желания их приобрести, или способностей их применить, или если даже всё имеется а просто "государство должно", тогда - да.. Только игра в лотерею..

Разобраться поможет это - http://www.8kob.ru/userfiles/2041/file/161/nam_nujna_inaya_shkola_a4-20050512.pdf Рекомендую.

Согласен с Вами практически полностью.

Уровень образования, особенно у нас, ужасающе низкий.

Старшему приходится ходить к репетитором по математике, русскому и английскому языку, на повестке - физика, химия... (((

На уроке учительница по физике говорит - сами читайте параграф (тему) (((.

Каждый вечер приходится заниматься с ним, жена - с младшими, иначе швах...

Учебники - это отдельная тема (((. Такое впечатление, что всё делается специально, чтобы от поколения к поколению люди становились менее образованными и, соответственно, больше поддавались манипуляциям (были управляемые).

Удачи!

Человек НЕ рождается с готовым к употреблению мировоззрением и миропониманием некоего идеального «совершенного человека», но мировоззрение и миропонимание всякого индивида формируются в процессе личностного становления.

Влияние первых лет на последующую жизнь носит решающий характер, т.к. в первые семь лет жизни индивид получает столько же новой для него информации, сколько и за всю последующую жизнь.

Правильная школа должна содействовать тому, чтобы у детей ИХ творческими усилиями формировалось мозаичное мировоззрение, развиваемое в направлении «от общего к частностям».