По берегам реки Эврот, на территории современной Греции, росли ивы. Их гибкие ветви склонялись к прохладной воде. С долины реки открывался прекрасный вид на величественную гору Тайгет. По горному хребту проходила западная граница Лакедемона – государства, столицей которого была известная нам Спарта. На гору Тайгет поднимали младенца, рожденного в Лакедемоне, и сбрасывали с утеса, если развитие ребенка старейшины Спарты находили слабым.

В государстве даже существовал закон, согласно которому, никто не должен был быть полнее, чем это необходимо.

Не было ли это равенство насильственным? Не шло ли оно вразрез с законами природы, которая не терпит однообразия? Можно ли найти двух человек с одинаково хорошим аппетитом, двух людей в равной степени талантливых или бездарных, ленивых или трудолюбивых? Даже степень здоровья у всех разная. В созданном Ликургом искусственном равенстве уже был заложен механизм уничтожения общественного уклада, самого государства, а по сути, механизм уничтожения самой идеи.

А не дурак ли ты автор? Что ты нам приводишь законы давно почившей в бозе Спарты?

Нет, я не дурак я циник и прагматик( Плевать я хотел на черные и белые полосы жизни.

Я иду по своей... фиолетовой!). Статистика детей с родовыми травмами.

http://www.vashaibolit.ru/4927-prichiny-i-lechenie-rodovyh-travm-novorozhdennyh.html

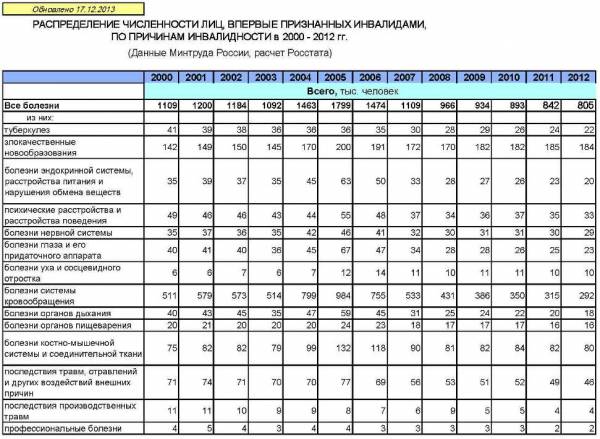

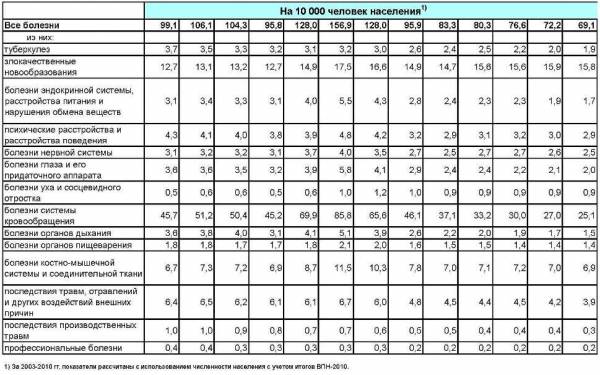

Согласно данным официальной статистики, Росстата, в России вот уже не первый год снижается количество инвалидов. Процесс этот начался в 2005 году, тогда был зафиксирован максимум в 1799000 лиц, впервые признанных инвалидами.

Именно в этом году была проведена монетизация льгот, соответственно многие наши сограждане решили воспользоваться своим правом. Далее же количество зарегистрированных инвалидов начало только снижаться. В 2012 году, для сравнения, эта планка упала до отметки в 805 тыс. человек. За 2014 год статистических данных, разумеется, ещё нет. Но уже сейчас понятно, что динамика сокращения количества инвалидов сохранится.

Если рассматривать количество инвалидов той или иной категории, то год от года их порядок не меняется. В процентном соотношении больше всего инвалидов III группы – 43,2%; II группы – 40,9%; I группы – 15,9%.

Согласно статистическим данным, в развитых Европейских государствах инвалидов больше, чем в России. Но многие эксперты сходятся во мнении, что в России значительное количество инвалидов просто не регистрируют своё право. Оставаясь, таким образом, за бортом государственного социального обеспечения. Причин тому много: и незнание собственных прав, и сложность в получении положенных инвалидам льгот. Сама государственная система выстроена таким образом, чтобы уменьшить количество признанных государственными органами инвалидов. Минздравсоцразвития разрабатывает программы, направленные на ужесточение учёта числа инвалидов. Чиновники её называют, правда, иначе – «совершенствование учёта инвалидов». Не надо быть экспертом, чтобы понять, что государство просто хочет сэкономить на своих гражданах, инвалидах. Нам с вами, в свою очередь, остаётся только бороться за свои права.

http://drehe.ucoz.ru/news/rodovye_travmy_statistika_rodovaja_travma_novorozhdjonnykh/2014-06-06-31

РОДОВАЯ ТРАВМА НОВОРОЖДЁННЫХ. Факторами, предрасполагающими к родовой травме, являются плода размерами малого таза беременной (крупный плод или суженный таз), особенности внутриутробного развития плода (хроническая внутриутробная гипоксия), недоношенность, переношенность, длительность родов (как стремительные, так и затяжные роды). Непосредственной причиной родового травматизма нередко бывают неправильно выполняемые акушерские пособия при поворотах и извлечении плода, наложение акушерских щипцов, вакуум-экстрактора и др.

Родовая травма мягких тканей. Повреждения кожи и подкожной клетчатки при родах (ссадины, царапины, кровоизлияния и др.), как правило, не опасны и требуют только местного лечения для предупреждения инфицирования (обработка 0,5% спиртовым раствором йода, наложение асептической повязки); они исчезают обычно через 5 — 7 дней

К более тяжелым относятся повреждения мышц. Одной из типичных родовых травм (чаще развивается при родах в ягодичном предлежании) является повреждение грудиноключично-сосцевидной мышцы, кровоизлияние, или разрыв. В области повреждения определяется небольшая, умеренно плотная или тестоватой консистенции, слегка болезненная при пальпации опухоль. Иногда ее выявляют только к концу 1-й недели жизни ребенка, когда развивается кривошея: голова ребенка наклонена в сторону поврежденной мышцы, а подбородок повернут в противоположную сторону. Дифференцировать гематому грудиноключично-сосцевидной мышцы следует с врожденной мышечной кривошеей.

Лечение заключается в создании корригирующего положения, способствующего ликвидации патологических наклона и поворота головы (используют валики), применении сухого тепла, электрофореза йодида калия; В более поздние сроки назначают массаж. Как правило, гематома рассасывается и через 2 — 3 нед функция мышцы восстанавливается. При отсутстРЛИ эффекта от консервативной терапии показана хирургическая коррекция, которая должна быть проведена в первые 6 мес жизни ребенка.

Кефалгематома — кровоизлияние под надкостницу какой-либо кости свода черепа (чаще одной или обеих теменных, реже затылочной). Ее необходимо дифференцировать с родовой опухолью, которая представляет собой локальный отек кожи и подкожной клетчатки новорожденного, располагается, как правило, на предлежащей части плода и возникает в результате длительного механического сдавления соответствующей области. Родовая опухоль встречается обычно при затяжных родах, а также при акушерских пособиях (наложение щипцов). В отличие от кефалгематомы родовая опухоль выходит за пределы одной кости, она мягкоэластической консистенции, флюктуации и валика по периферии не отмечается; родовая опухоль исчезает через 1—2 дня и специального лечения не требует.

Дети, перенесшие родовую травму мягких тканей, как правило, полностью выздоравливают.

Родовая травма костной системы. Наиболее часто наблюдаются повреждения ключицы, плечевых и бедренных костей. Причинами их являются неправильно проводимые акушерские пособия.

Перелом ключицы, обычно поднадкостничный, характеризуется значительным ограничением активных движений, болезненной реакцией (плач) при пассивных движениях руки на стороне поражения. При легкой пальпации отмечают припухлость, болезненность и крепитацию над местом перелома.

Переломы плечевой и бедренной костей диагностируют по отсутствию активных движений в конечности, болевой реакции при пассивных движениях, наличию отечности, деформации и укорочения поврежденной кости. При всех видах переломов костей диагноз должен быть подтвержден рентгенологически.

Лечение перелома ключицы заключается в кратковременной иммобилизации руки с помощью повязки Дезо с валиком в подмышечной области или путем плотного пеленания вытянутой руки к туловищу сроком на 7—10 дней (при этом ребенка укладывают на противоположный бок). При переломах плечевой и бедренной костей показана иммобилизация конечности (после репозиции в случае необходимости) и ее вытяжение (чаще с помощью лейкопластыря). Прогноз при переломах ключицы, плечевой и бедренной костей благоприятный.

Травматический эпифизголиз плечевой кости встречается редко, проявляется припухлостью, болезненностью и крепитацией при пальпации в области плечевого или локтевого суставов, ограничением движений пораженной руки. При этом повреждении в дальнейшем часто развивается сгибательная контрактура в локтевом и лучезапястном суставах из-за пареза лучевого нерва. Диагноз подтверждают с помощью рентгенографии плечевой кости. Лечение: фиксация и иммобилизация конечности в функционально выгодном положении в течение 10 — 14 дней с последующим назначением физиотерапевтических процедур, массажа.

Дети, перенесшие родовую травму костей, как правило, полностью выздоравливают.

Родовая травма внутренних органов встречается редко и, как правило, является следствием механических воздействий на плод при неправильном ведении родов, оказании различных акушерских пособий. Наиболее часто повреждаются печень, селезенка и надпочечники в результате кровоизлияния в эти органы. В течение первых 2 сут явной клинической картины кровоизлияния во внутренние органы не отмечают («светлый» промежуток). Резкое ухудшение состояния ребенка наступает на 3 —5-е сутки в связи с кровотечением вследствие разрыва гематомы и нарастанием кровоизлияния. Клинически это проявляется симптомами острой постгеморрагической анемии и нарушением функции того органа, в который произошло кровоизлияние. При разрыве гематом часто отмечают вздутие живота и наличие свободной жидкости в брюшной полости. Выраженную клиническую картину имеет кровоизлияние в надпочечники, которое часто встречается при ягодичном предлежании. Оно проявляется резкой мышечной гипотонией (вплоть до атонии), угнетением физиологических рефлексов, парезом кишечника, падением АД, упорными срыгиваниями, рвотой.

Для подтверждения диагноза родовой травмы внутренних органов производят обзорную рентгенографию и ультразвуковое исследование брюшной полости, а также исследование функционального состояния поврежденных органов.

При кровоизлиянии в надпочечники и развитии острой надпочечниковой недостаточности необходима заместительная терапия глюкокортикоидными гормонами. При разрыве гематомы, внутриполостном кровотечении производят оперативное вмешательство.

Прогноз родовой травмы внутренних органов зависит от объема и степени тяжести поражения органов. Если ребенок не погибает в острый период родовой травмы, его последующее развитие во многом определяется сохранностью функций пораженного органа. У многих новорожденных, перенесших кровоизлияние в надпочечники, в дальнейшем развивается хроническая надпочечниковая недостаточность.

Родовая травма центральной нервной системы является наиболее тяжелой и опасна для жизни ребенка. Она объединяет различные по этиологии, патогенезу, локализации и степени тяжести патологические изменения нервной системы, возникающие в результате воздействия на плод в родах механических факторов. Родовая травма нервной системы в большинстве случаев возникает на фоне хронической гипоксии плода, обусловленной неблагоприятным течением беременности (токсикозы, угроза выкидыша, инфекционные, эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания, профессиональные вредности и др.).

Внутричерепные кровоизлияния. Клиническая картина неврологических расстройств зависит от тяжести кровоизлияния, сочетания с другими нарушениями (гипоксией, кровоизлияниями другой локализации). Чаще встречаются легкие кровоизлияния с такими клиническими проявлениями, как срыгивание, тремор рук, беспокойство, повышение сухожильных рефлексов. Иногда неврологическая симптоматика может появиться только на 2 —3-й день жизни после прикладывания ребенка к груди. При массивных кровоизлияниях дети рождаются в асфиксии, у них наблюдаются беспокойство, нарушение сна, ригидность мышц затылка, срыгивание, рвота, нистагм, косоглазие, тремор, судороги. Мышечный тонус повышен, ярко выражены все безусловные рефлексы. На 3—4-й день жизни иногда отмечают синдром Арлекина, проявляющийся изменением окраски половины тела новорожденного от розового до светло-красного цвета; другая половина бывает бледнее, чем в норме. Отчетливо этот синдром выявляется при положении ребенка на боку. Изменение окраски тела может наблюдаться в течение от 30 с до 20 мин, в этот период самочувствие ребенка не нарушается.

Лечение заключается в коррекции дыхательных, сердечно-сосудистых и метаболических нарушений. При развитии реактивного менингита назначают антибактериальную терапию. При повышении внутричерепного давления необходима дегидратационная терапия.

При наличии легких неврологических расстройств или асимптомном течении прогноз благоприятный. Если развитие кровоизлияния сочеталось с тяжелыми гипоксическими и (или) травматическими повреждениями, дети, как правило, погибают, а у немногих выживших обычно наблюдаются такие серьезные осложнения, как гидроцефалия, судороги, детский церебральный паралич, задержка речевого и психического развития.

Травма спинного мозга — результат воздействия механических факторов (избыточная тракция или ротация) при патологическом течении родов, приводящих к кровоизлиянию, растяжению, сдавлению и разрывам спинного мозга на различных уровнях. Позвоночник и его связочный аппарат у новорожденных более растяжимы, чем спинной мозг, который сверху фиксирован продолговатым мозгом и корешками плечевого сплетения, а снизу конским хвостом. Поэтому повреждения чаще всего обнаруживают в нижнешейном и верхнегрудном отделах, т.е. в местах наибольшей подвижности и прикрепления спинного мозга. Чрезмерное растяжение позвоночника может привести к опусканию ствола мозга и его вклинению в большое затылочное отверстие.

Клинические проявления зависят от степени тяжести травмы и уровня поражения. В тяжелых случаях выражена картина спинального шока: вялость, адинамия, мышечная гипотония, арефлексия, диафрагмальное дыхание, слабый крик. Мочевой пузырь растянут, задний проход зияет. Резко выражен рефлекс отдергивания: в ответ на единичный укол нога сгибается и разгибается несколько раз во всех суставах. Могут быть чувствительные и тазовые расстройства. Чаще явления спинального шока постепенно регрессируют, но у ребенка еще в течение недель или месяцев сохраняется гипотония. Затем она сменяется спастикой, усилением рефлекторной активности. Ноги принимают положение «тройного сгибания», появляется выраженный симптом Бабинского. Отмечаются также вегетативные нарушения: потливость и вазомоторные феномены; могут быть выражены трофические изменения мышц и костей. При легкой спинальной травме наблюдается преходящая неврологическая симптоматика.

Диагноз устанавливают на основании сведений об акушерском анамнезе (роды в тазовом предлежании), клинических проявлений, результатов обследования. Травма спинного мозга может сочетаться с повреждением позвоночника, поэтому необходимы проведение рентгенографии предполагаемой области поражения, исследование цереброспинальной жидкости.

Лечение заключается в иммобилизации предполагаемой области травмы (шейный или поясничный отделы); в остром периоде проводят дегидратационную терапию (диакарб, триамтерен, фуросемид), назначают викасол, рутин, аскорбиновую кислоту и др. В восстановительном периоде показаны ортопедический режим, лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, электростимуляция. Применяют алоэ, АТФ, дибазол, пирогенал, витамины группы В, галантамин, прозерин, ксантинола никотинат.

При стойких неврологических нарушениях дети нуждаются в длительной восстановительной терапии. Профилактика предполагает правильное ведение родов в тазовом предлежании и при дискоординации родовой деятельности, предупреждении гипоксии плода, применение кесарева сечения с целью исключения переразгибания его головки, выявление хирургически корригируемых поражений.

Травма периферической нервной системы включает травму корешков, сплетений, периферических нервов и черепных нервов. Наиболее часто наблюдается травма плечевого сплетения, диафрагмального, лицевого и срединного нервов. Остальные варианты травматических повреждений периферической нервной системы встречаются реже.

Травма плечевого сплетения (акушерский парез) отмечается преимущественно у детей с большой массой тела, рожденных в ягодичном или ножном предлежании. Основной причиной травмы являются акушерские пособия, оказываемые при запрокидывании верхних конечностей плода, затрудненном выведении плечиков и головки. Тракция и ротация головки при фиксированных плечиках и, наоборот, тракция и ротация плечиков при фиксированной головке приводят к натяжению корешков- нижнешейных и верхнегрудных сегментов спинного мозга над поперечными отростками позвонков. В большинстве случаев акушерские парезы возникают на фоне асфиксии плода.

В зависимости от локализации повреждения парезы плечевого сплетения подразделяют на верхний (проксимальный), нижний (дистальный) и тотальный типы. Верхний тип акушерского пареза (Дюшенна—Эрба) возникает в результате повреждения верхнего плечевого пучка плечевого сплетения или шейных корешков, берущих начало из сегментов CV — CVI спинного мозга. В результате пареза мышц, отводящих плечо, ротирующих его кнаружи, поднимающих руку выше горизонтального уровня, сгибателей и супинаторов предплечья нарушается функция проксимального отдела верхней конечности. Рука ребенка приведена к туловищу, разогнута, ротирована внутрь в плече, пронирована в предплечье, кисть в состоянии ладонного сгибания, головка наклонена к больному плечу.

Нижний тип акушерского пареза ( Дежерина— Клюмпке) возникает в результате поражения среднего и нижнего первичных пучков плечевого сплетения или корешков, берущих начало от CV ThI, сегментов спинного мозга. В результате пареза сгибателей предплечья, кисти и пальцев нарушается функция дистального отдела руки. Отмечается мышечная гипотония; движения в локтевом, лучезапястном суставах и пальцах резко ограничены; кисть свисает или находится в положении так называемой когтистой лапы. В плечевом суставе движения сохранены.

Тотальный тип акушерского пареза обусловлен повреждением нервных волокон, берущих начало от CV-, ТhI-сегментов спинного мозга. Мышечная гипотония резко выражена во всех группах мышц. Рука ребенка пассивно свисает вдоль туловища, ее легко можно обвить вокруг шеи — симптом шарфа. Спонтанные движения отсутствуют или незначительны. Сухожильные рефлексы не вызываются. Кожа бледная, рука холодная на ощупь. К концу периода новорожденности развивается, как правило, атрофия мышц.

Акушерские парезы чаще бывают односторонними, но могут быть и двусторонними. При тяжелых парезах наряду с травмой нервов плечевого сплетения и образующих их корешков в патологический процесс вовлекаются и соответствующие сегменты спинного мозга.

Лечение следует начинать с первых дней жизни и проводить постоянно с целью профилактики развития мышечных контрактур и тренировки активных движений. Руке придают физиологическое положение с помощью шин, лонгет; назначают массаж, лечебную физкультуру, тепловые (аппликации озокерита, парафина, горячие укутывания) и физиотерапевтические (электростимуляция) процедуры; лекарственный электрофорез (калия йодида, прозерина, лидазы, эуфиллина, никотиновой кислоты). Лекарственная терапия включает витамины группы В, АТФ, дибазол, пропермил, алоэ, прозерин, галантамин.

При своевременно начатом и правильном лечении функции конечности восстанавливаются в течение 3 — 6 мес; период восстановления при парезах средней тяжести длится до 3 лет, но часто компенсация бывает неполной; тяжелые акушерские параличи приводят к стойкому дефекту функции руки.

Парез диафрагмы — ограничение функции диафрагмы в результате поражения корешков CIII — CV или диафрагмального нерва при чрезмерной боковой тракции в родах. Клинически проявляется одышкой, учащенным, нерегулярным или парадоксальным дыханием, повторными приступами цианоза, выбуханием грудной клетки на стороне пареза. У 80% больных поражается правая сторона, двустороннее поражение составляет менее 10%. Парез диафрагмы не всегда выражен клинически и часто обнаруживается лишь при рентгеноскопии грудной клетки. Купол диафрагмы на стороне пареза стоит высоко и мало подвижен, что у новорожденных может способствовать развитию пневмонии. Парез диафрагмы часто сочетается с травмой плечевого сплетения.

Лечение заключается в обеспечении адекватной вентиляции легких до восстановления самостоятельного дыхания. Ребенка помещают в так называемую качающуюся кровать. При необходимости проводят искусственную вентиляцию легких, чрескожную стимуляцию диафрагмального нерва. Большинство детей выздоравливает в течение 10 — 12 мес.

Парез лицевого нерва — повреждение в родах ствола и (или) ветвей лицевого нерва. Возникает в результате сжатия лицевого нерва мысом крестца, акушерскими щипцами, при переломах височной кости.

Клинически отмечаются асимметрия лица, особенно при крике, расширение глазной щели («заячий глаз»). При крике глазное яблоко может смещаться вверх, а в неплотно сомкнутой глазной щели видна белковая оболочка. Угол рта опущен по отношению к другому, рот сдвинут в здоровую сторону. Грубый периферический парез лицевого нерва может затруднять процесс сосания. Восстановление часто протекает быстро и без специфического лечения. При более глубоком поражении проводят аппликации озокерита, парафина и другие тепловые процедуры.

Травма срединного нерва у новорожденных может быть в антекубитальной ямке и в запястье. Оба вида связаны с чрескожной пункцией артерий (плечевой и лучевой соответственно).

Клиническая картина в обоих случаях сходная: нарушено пальцевое схватывание предмета, которое зависит от сгибания указательного пальца и отведения и противопоставления большого пальца кисти. Характерна позиция кисти, обусловленная слабостью сгибания проксимальных фаланг первых трех пальцев, дистальной фаланги большого пальца, а также связанная со слабостью отведения и противопоставления большого пальца. Наблюдается атрофия возвышения большого пальца. Лечение включает наложение лонгеты на кисть, лечебную физкультуру, массаж. Прогноз благоприятный.

Травма лучевого нерва происходит при переломе плеча со сдавлением нерва. Это может быть вызвано неправильным внутриутробным положением плода, а также тяжелым течением родов. Клинически проявляется жировым некрозом кожи выше надмыщелка лучевой кости, что соответствует зоне компрессии, слабостью разгибания кисти, пальцев и большого пальца (свисание кисти). В большинстве случаев функция кисти быстро восстанавливается.

Травма седалищного нерва у новорожденных происходит в результате неправильного проведения внутримышечных инъекций в ягодичную область, а также при введении гипертонических растворов глюкозы, аналептиков, хлорида кальция в пупочную артерию, в результате чего возможно развитие спазма или тромбоза нижней ягодичной артерии, которая снабжает кровью седалищный нерв. Проявляется нарушением отведения бедра и ограничением движения в коленном суставе, иногда наблюдается некроз мышц ягодицы. Лечение включает наложение лонгеты на стопу, массаж, лечебную физкульууру, тепловые процедуры, лекарственный электрофорез, электростимуляцию.

Тактика ведения детей, перенесших родовую травму центральной и периферической нервной системы. Эти дети относятся к группе риска развития в дальнейшем неврологических и психических нарушений различной степени тяжести. Поэтому они должны быть поставлены на диспансерный учет и на первом году жизни каждые 2 — 3 мес проходить осмотры педиатра и невропатолога.

Это позволит своевременно и адекватно проводить лечебно-коррекционные мероприятия на ранних этапах развития. Лечение детей с церебральными параличами и выраженными двигательными нарушениями после травмы плечевого сплетения должно проводиться непрерывно в течение многих лет до достижения максимальной компенсации дефекта и социальной адаптации. Родители принимают активное участие в лечении ребенка с первых дней жизни. Им следует объяснять, что лечение ребенка с поражением нервной системы — длительный процесс, не ограничивающийся только определенными курсами терапии; оно требует постоянных занятий с ребенком, во время которых стимулируется двигательное, речевое и психическое развитие. Родителей следует обучить навыкам специализированного ухода за больным ребенком, основным приемам лечебной гимнастики, массажа, ортопедического режима, которые должны выполняться дома.

Психические расстройства у детей, перенесших родовую травму нервной системы выражаются различными проявлениями психоорганического синдрома, которому в отдаленном периоде родовой черепно-мозговой травмы у детей соответствует органический дефект психики. Выраженность этого дефекта, как и неврологической симптоматики, связана с тяжестью и локализацией повреждения головного мозга (главным образом кровоизлияний). Он заключается в интеллектуальной недостаточности, судорожных проявлениях и психопатоподобных особенностях поведения. Во всех случаях обязательно выявляется церебрастенический синдром. Могут также наблюдаться различные неврозоподобные расстройства, изредка возникают психотические явления.

Интеллектуальная недостаточность при родовой травме, связанной с поражением нервной системы, проявляется прежде всего в форме олигофрении. Отличительная особенность такой олигофрении состоит в сочетании психического недоразвития с признаками органического снижения личности (более грубые нарушения памяти и внимания, истощаемость, благодушие и некритичность), нередки судорожные припадки и психопатоподобные особенности поведения. В более легких случаях интеллектуальная недостаточность ограничивается вторичной задержкой психического развития с картиной органического инфантилизма.

При энцефалопатии с преобладанием судорожных проявлений наблюдаются различные эпилептиформные синдромы, астенические расстройства и снижение интеллекта.

Значительное распространение среди отдаленных последствий черепно-мозговой травмы у детей имеют психопатоподобные нарушения поведения с повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью и обнаружением грубых влечений. Церебрастенический синдром — наиболее постоянный и характерный, он проявляется в виде затяжных астенических состояний с неврозоподобными расстройствами (тики, страхи, энурез и т.п.) и признаками органического снижения психики. Психотические расстройства наблюдаются редко, в виде эпизодического или периодического органического психоза.

Общая отличительная особенность психических расстройств при родовой черепно-мозговой травме (кроме олигофрении) состоит в лабильности симптоматики и относительной обратимости болезненных нарушений, с чем связан в общем благоприятный прогноз, особенно при адекватном лечении, которое является в основном симптоматическим и включает дегидратационную, рассасывающую, седативную и стимулирующую (ноотропные средства) терапию. Имеют существенное значение психокоррекционные и лечебно-педагогические мероприятия.

форум: http:/686152/otvet.mail.ru/question/46 - это кому интересно, там очень много информации.

Дцп: http://www.medlinks.ru/article.php?sid=20101

Головач М.В.

Врач-невропатолог РОБОИ «Содействие защите прав инвалидов с последствиями ДЦП» г. Москва

За последние 40 лет во всем мире, но особенно в СССР, затем в России увеличилось число инвалидов с детства с диагнозом ДЦП. И если до 60-х годов прошлого века никто, кроме узких специалистов не знал, что означает ДЦП, то сейчас практически у любого человека есть родственники или знакомые, которых напрямую коснулась эта беда.

В чем же причина такого ужасающего роста ДЦП? Почему рождаются больные ДЦП дети у совершенно здоровых родителей, у женщин с нормальными размерами таза, проживающих в экологически «чистых» районах, соблюдающих все врачебные рекомендации во время беременности?

Многие заболевания медицина успешно лечит и старается предотвратить: прививками, лекарствами, диетами, операциями, мерами гигиены. Почему нет чётких рекомендаций и мер по предотвращению ДЦП?

Термин ДЦП, в наше время, не обозначает какого-то определенного заболевания, а только объединяет детей, имеющих непрогрессирующие нарушения произвольных движений (спастичность, атаксия, гиперкинезы). Объединение детей с такими нарушениями в одну группу с названием ДЦП помогает концентрации сил и возможностей по лечению и формированию двигательных навыков для максимально возможной реабилитации. Но такое обобщение затрудняет поиск мер профилактики, ранней диагностики и лечения в самом начале (в остром периоде) заболевания ребёнка.

В США ДЦП отмечается у 1 – 2 детей на 1000 новорожденных. Точной статистикой по России не владеем, но заболеваемость у нас на порядок выше - по разным данным от 6 до 13(!) на 1000 новорожденных.

Современные медики называют множество причин ДЦП. На первое место ставят некое поражение мозга в периоде внутриутробного развития плода, указывая на более, чем 400 факторов риска, в т. ч. острые и хронические заболевания матери, вредные привычки родителей, психологический дискомфорт(!), инфекционные агенты и мн. др. Несостоятельность всех этих причин при сегодняшнем высоком уровне развития диагностики внутриутробной патологии плода очевидна!

Создатель термина ДЦП, один из светил неврологии Х1Х века Литтл, считал главной причиной ДЦП РОДОВУЮ ТРАВМУ И ГИПОКСИЮ (кислородную недостаточность) В РОДАХ, которые являются причиной повреждений головного мозга рождающегося ребёнка.

Одним из доказательств этого является тот факт, что дети, рождённые при кесаревом сечении, практически не имеют диагнозов ДЦП. И это - несмотря на заболевания у матерей (эндокринные, сердечные, неврологические – например, ДЦП у матери, токсикозы и нефропатии беременности, угрозы выкидыша и т.д.

Таким образом, увеличение количества больных ДЦП за последнее время указывает на то, что увеличилось количество родовых травм. Это напрямую связано с применением РОДОСТИМУЛЯЦИИ[1]. Родостимулирующие средства стали применять за рубежом с начала 50-х годов, а в России - с начала 60-х годов. Именно с этого времени и отмечается резкий рост количества детей с ДЦП.

Во время родов происходят физиологические (то есть нормальные) процессы, находящиеся в тесном единстве: схватки подготавливают к родам матку, открывают шейку матки, то есть готовят родовой канал. Ребёнок обычно (в норме) находится головой к родовому каналу и в тесном (биофизическом и биохимическом) содружестве с матерью готовится к рождению: голова подстраивается к родовому каналу по размерам за счёт гибкости соединения костей черепа ребёнка.

Питание ребёнка кислородом и питательными веществами происходит за счёт организма матери (через плаценту и пуповину), поэтому любое ускорение родов может нарушить гармонию матери и ребёнка в их общем процессе рождения:

1) Прокалывают пузырь с околоплодными водами раньше времени, и в результате голова ребёнка при сватках получает ТРАВМУ от костей таза матери, тогда как наполненный пузырь работает определённое время как «амортизатор», пока голова ребёнка готовится к прохождению родового пути.

2) Ускоряют (или искусственно вызвают) с помощью лекарственных препаратов ( или другими методами) роды, до того как ребёнок приготовился к прохождению родового канала: голова ребёнка ТРАВМИРУЕТСЯ о родовые пути.

3) Стимулируют схватки - получают не только ТРАВМУ, но и ГИПОКСИЮ - нехватку кислорода и питания для ребёнка (прежде всего для его головного мозга), так как каждая схватка замедляет или прекращает кровообращение в плаценте из-за спазма спиральных артерий. Схватки стимулированные, то есть чрезмерные по силе и продолжительности, нарушают гармонию взаимодействия в родах матери и ребёнка.

ГИПОКСИЯ В РОДАХ приводит к повреждению эндотелия капилляров, нарушению ауторегуляции (саморегуляции) сосудов головного мозга; увеличивается мозговой кровоток, повышается венозное давление. Всё это вызывает повреждения головного мозга: кровоизлияния, отёк, ишемии, то есть закончится для ребёнка РАЗВИТИЕМ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.

Таким образом, ребёнок, в результате искуственного ускорения естественного механизма родов, получает повреждения головного мозга. После рождения у таких детей проявляются: геми-, ди-, тетропарезы, спастика и дистония, гиперкинезы, атаксия, искривления туловища, конечностей и лица, нарушения слуха, зрения и гидроцефалия.

То, что истинная и основная ПРИЧИНА ДЦП - РОДОВАЯ ТРАВМА и ГИПОКСИЯ при СТИМУЛЯЦИИ РОДОВ, подтверждает следующая статистика: ДЦП у мальчиков встречается в 1,3 раза чаще, чем у девочек - три четверти случаев умеренной и тяжёлой тетраплегии при ДЦП встречаются у мальчиков. Почему? Голова у рождающихся мальчиков чаще больше по размерам, чем у девочек – следовательно, мальчики чаще получают РОДОВУЮ ТРАВМУ И ГИПОКСИЮ В РОДАХ при СТИМУЛЯЦИИ РОДОВ.

Для снижения заболеваемости ДЦП на данный момент необходимо обратить особое внимание на сложившуюся в стране практику родовспоможения.

Необходимо повысить ответственность акушеров за исход родов и состояние ребёнка. Сегодня рождение ребёнка с ДЦП никак не затрагивает акушера, принимавшего роды. Это происходит потому что:

- практически не применяются сразу после рождения ребёнка такие точные методы диагностики, как Магнитно-резонансная томография и Компьютерная томография головного мозга;

- а двигательные нарушения у ребёнка становятся явными в основном только к концу первого года жизни и старше.

Необходимо:

1) Признать на официальном уровне основной и главной причиной ДЦП – родовую травму и гипоксию в родах, происходящих при стимуляции родовой деятельности, сокращений матки.

2) Запретить стимуляцию родов в широких масштабах, как опасную для здоровья ребёнка.

3) Показания к индукции (стимуляции) родов должны быть чётко оформлены и зарегистрированы врачом-акушером. Средства, применяемые для стимуляции родовой деятельности, должны быть поставлены на строгий учёт.

4) Отчётность акушеров за каждую использованную ампулу (окситоцина, питуитрина, простогландинов и других) средств, стимулирующих схватки в родах, должна быть такой же, как и отчетность за наркотические средства. Это повысит ответственность акушера за назначение и количество введённого роженице лекарства, стимулирующего роды.

5) В истории родов необходимо чёткое обоснование к проведению амниоцентеза (искусственного прокола околоплодного пузыря), так как этот приём ускоряет родовую деятельность.

6) Оснащение каждых родов в родильных домах электронными средствами постоянного слежения за частотой сердечных сокращений ребёнка и сократительной активностью матки матери поможет профилактике развития гипоксии плода, выбору правильной тактики ведения родов, принятию своевременного решения о проведении кесарева сечения.

7) Оснащение аппаратами МРТ или КТ диагностики, позволит выявлять повреждения головного мозга в самый ранний, острейший период, что улучшит диагностику и расширит возможности лечения последствий родовой травмы и гипоксии в родах у новорожденного.

8) Законодательно обязать врача-акушера ставить роженицу в известность о необходимости выбора между стимуляцией схваток матки при их нарушениях или проведении кесарева сечения. Кесарево сечение несёт риск (как операция) для жизни матери, но даёт возможность ребёнку не получить родовой травмы и гипоксии в родах, то есть жить после рождения без ДЦП. Поэтому преступно не ставить роженицу в известность о возможном исходе для ребёнка при родах, в которых акушер собирается применить любой из методов стимуляции родовой деятельности. Сама женщина должна выбирать: согласиться ли на кесарево сечение или на стимуляцию нарушенной родовой деятельности.

9) Необходимо расширить показания к проведению кесарева сечения для избежания родовой травмы и гипоксии ребёнка при нарушенной родовой деятельности у матери, у которой роды наступили раньше срока, менее 37 недель. Для недоношенного ребёнка любая стимуляция у матери сокращений матки – это огромная вероятность для него родовой травмы и гипоксии в родах.

Минздрав обязан расширить перечень показаний к применению кесарева сечения при патологических случаях течения беременности и при нарушении родовой деятельности у женщин при родах в нормальный срок, как это принято в развитых странах. «Снижению частоты родовых травм в США способствовало использование кесарева сечения вместо сложных поворотов плода, вакуумэкстракции, наложению средних и высоких щипцов при ведении родов, а также строгое обоснование и документирование показаний к применению средств стимулирующих родовую деятельность»[2]

10) Минздрав обязан организовать научные исследования препаратов (окситоцин и др.) и методов стимулирующих и усиливающих сокращения матки в родах, с точки зрения нефизиологичности (ненормальности) воздействия на родовой процесс и опасности для здоровья рождающегося ребёнка. «Фактор, стимулирующий начало родов, неизвестен. Возможно, эту роль выполняет содержащийся в крови окситоцин, секретируемый задней долей гипофиза, однако прямых доказательств этого Н Е Т (!)»[3] Как же врачи решились на применение в родах окситоцина, если до сих пор нет доказательств его регулирующего значения в сокращениях матки в родах!?

11) Необходимо на государственном уровне повысить материальную заинтересованность акушеров в качественном, ответственном ведении родов, в сохранении здоровья ребёнка, в уважительном отношении к роженицам. Акушеров, допустивших врачебную ошибку, приведшую к родовой травме (ДЦП), следует призывать к ответу в административном и судебном порядке. Выиграет государственная казна, если средства на содержание и лечение детей с ДЦП пойдут из кармана акушеров – преступников.

12) Повысить ответственность педиатров в роддомах, которые не диагностируют повреждений головного мозга сразу после рождения ребёнка, и, следовательно, не проводят своевременного лечения и покрывают своей халатностью опасные для здоровья ребёнка действия акушеров в родах.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Согласно опросу, проведенному врачами и психологами организации "Содействие защите прав инвалидов с последствиями ДЦП", в 700 семьях с инвалидами с ДЦП более, чем у 80% матерей искусственно ускоряли роды

[2] Руководство по медицине. Диагностика и терапия (под ред. Р. Беркоу, Э. Флетчера)

[3] Там же

Сухие цифры, сухая официальная статистика. Но даже она поражает. Каждые роды с осложнениями – это ребенок с коррекционными нарушениями. Это годы коррекции или лечения. Это вранье в глаза родителей: у вас такой замечательный ребенок. Плохо голову держит, это ерунда, пройдет. Не тсоит на ножках, скоро встанет. Не говорит – не бойтесь скоро заговорит. А что же вы молчали, что у вас ребенок не так развивается – коррекционная школа, приговор на всю оставшуюся жизнь. Мне страшно. Я тоже через это прошел, у меня тоже родился проблемный дитятка, только у меня жена специалист, мы рано диагностировали и сразу поняли надо все бросать и заниматься лечением ребенка. Мне «повезло». А сколько родителей в подушку плачет понимая что уже не помочь, упущено время.

Итак государству не нужны больные дети, оно стыдливо, посредством своих слуг в виде акушеров, педиатров и прочих дохтуров делает все, чтобы родители до последнего не узнали о самом для них важном: здоров или болен ребенок, не давая им возможности вовремя заняться лечением. Упущено время: ребенок скатывается в пропасть интеллектуального недоразвития, это в лучшем случае, в худшем РАС переходит в классический аутизм.

Что делать? Вопрос прост, ответ нет. Ранняя диагностика требует специальной аппаратуры (очень недешевой) или квалифицированных кадров (еще более дорогих). Или мы предпочитаем иметь больных граждан? Пока, судя по реакции властей, да. Проще всего зарыться башкой в землю, не обращая внимания на ПРОБЛЕМУ. Огромную проблему.

Анонс следующей статьи - если успею накропать: симптомы и ранняя диагностика.

Комментарии

Есть одна статья

http://www.contrtv.ru/common/3162

Её уже удалили с многих сайтов, осталась на одном. Сейчас скопирую сюда, и прошу модераторов не удалять, а то она может совсем исчезнуть.

Нация: подходы к определению

Разумеется, мы отдаём себе отчёт в том, что сама постановка вопроса является откровенной оплеухой современным нормам т.н. «политкорректности» и, несомненно, вызовет соответствующую реакцию её адептов. Это не должно нас смущать, потому что в последние десятилетия «политкорректность» превратилась в агрессивную идеологическую доктрину, систематически и диктаторски подавляющую свободу научной, общественной, философской и религиозной мысли. У нас нет оснований оказывать этой обскурантистской и мракобесной доктрине хоть сколько-нибудь уважения. Гораздо важнее и существеннее другой вопрос: насколько корректна такая постановка вопроса с научной точки зрения?

Понятие «нация» имеет в общественных науках много различных определений, не тождественных и даже не всегда пересекающихся по объёму своего содержания. Иными словами, под этим словом понимаются подчас совершенно разные вещи. Поэтому, говоря слово «нация», всегда необходимо уточнять, в смысле какого из определений употребляется данное слово. В течение последних двух лет известный публицист и общественный деятель С.Г. Кара-Мурза опубликовал ряд работ, в которых популярно изложил основные подходы в определении понятий нации и этничности, существовавшие и существующие поныне в науке. Эти работы имеют чрезвычайную важность несмотря на свой реферативный характер потому, что делают доступной для достаточно широкой аудитории ту сферу знания, которая прежде была почти в монопольном владении профессиональных учёных, узко специализированных в соответствующих вопросах.

Всё множество существующих подходов к определению понятия «нация» и к природе самого соответствующего феномена можно разделить на два принципиальных направления – примордиализм и конструктивизм. Примордиализм исходит из того, что нация является объективно и независимо от субъективного восприятия существующей общностью людей. Наиболее радикальные формы примордиализма считают национальную общность, во-первых, «изначальной» и в определённом смысле «внеисторичической», а, во-вторых, имеющей кровнородственную природу. Такой подход к пониманию природы этноса / народа / нации сам по себе имеет глубокие исторические корни и, по-видимому, является первичным человеческим представлением о природе нации. Во всяком случае, и в Библии, и в эпической, и в летописной литературе мы зачастую сталкиваемся с представлением о народе как о совокупности потомков одной семьи. Более мягкие формы примордиализма исходят не из биологической, а из хозяйственно-экономической, культурной, языковой, религиозной или иной социальной детерминированности принадлежности к этносу / народу / нации. Тем не менее, и в этом случае нация понимается как объективно существующая человеческая общность.

Принципиально иной подход у конструктивистов. Они понимают нацию как общность, сознательно и целенаправленно конструируемую элитами с помощью ряда методов и с использованием «примордиалистских» идей в качестве действующих мифов, не отражающих реальность, а формирующих её. С точки зрения конструктивистов первичным фактором возникновения и поддержания национальной общности выступают не объективные биологические или социальные признаки, а субъективное их восприятие, придающее или не придающее им значение. То есть первичным оказывается субъективное коллективное самосознание, которое, овладев массами, становится действующей исторической силой и проявляет себя в качестве «объективного» исторического фактора. Иными словами, не объективная принадлежность к нации порождает национальное самосознание, а инициированное национальное самосознание формирует нацию. Конструктивисты могут привести длинный перечень примеров того, как за несколько десятилетий были сконструированы народы со своими «древними языками» (на самом деле придуманными конкретными филологами) и со своей «древней историей» (точно также придуманной конкретными энтузиастами, а затем обросшей народным мифологическим новоделом). Но, поскольку путём определённых манипуляций нацию можно сконструировать и собрать, её точно также можно и разобрать или пересобрать на иных основаниях, качественно изменив её свойства и характеристики.

Коротко говоря, с точки зрения примордиалистов нация представляет собой скорее организм, который, возможно, и принадлежит историческому контексту, но рождается, живёт и умирает по своим внутренним объективным законам. В крайнем случае, он может быть изуродован или даже уничтожен внешним воздействием, но и в этом случае он остаётся организмом. С точки зрения конструктивистов нация представляет собой скорее не организм, а механизм, который можно собирать и разбирать из деталей и блоков, задавая тем самым ему конкретные «тактико-технические характеристики».

Следует также указать на то, что в ряде теорий понятия «этнос», «народ», «национальность» и «нация» разводятся, а подчас и противопоставляются друг другу. Например, в марксизме формирование наций связывается только с развитием капитализма, а докапиталистические народы нациями не признаются (несмотря на то, что само слово латинское «natio» возникло задолго до появления капитализма и является вполне точным эквивалентом русского слова «народ»). В некоторых случаях нация понимается как конечная фаза развития этноса и т.д. В рамках настоящей работы понятия этнос, народ и нация понимаются как синонимы.

Есть ли ген русскости в русской крови?

Понятно, что нация является феноменом социальным или, говоря точнее, имеет свои проявления в качестве такового. Но значит ли это, что она не проявляется также и как феномен биологический? Утверждать подобное значит, по сути, отрицать биологическую составляющую человеческой природы или, по меньшей мере, биологическое значение связанной с национальным разделением компартментализации и дифференциации человечества как вида.

Если же мы стоим на научных позициях и признаём корректность применения биологической методологии к познанию человека, то и нация как феномен может рассматриваться с точки зрения своей биологической составляющей (что, само собой, не отрицает и не отменяет наличие в ней социальной составляющей, не познаваемой биологическими методами и требующей применения методологии иных наук).

Что же представляет собой биологическая составляющая нации?

Первейшее и простейшее биологическая трактовка нации как размножившегося потомства одной семьи или даже одного рода, то есть как внутривидовой группы, имеющей монофилетическое происхождение, очевидно, не верна. История практически любой нации демонстрирует полифилитичность её изначального субстрата, если только сама эта история достаточно хорошо изучена и не сводится к легендарно-мифологическим источникам.

Вторая биологическая трактовка по существу отождествляет нацию с подрасой, то есть сводит вопрос к наличию генетических маркеров, отличающих данную нацию от других наций. Эта точка зрения имеет свои резоны, но, в то же время, имеет и существенные ограничения.

Действительно, каждая «исторически устоявшаяся» нация имеет свой характерный антропологический тип или, говоря точнее, спектр антропологических типов. Действительно, нации отличаются генетически. Однако генетическое различие наций есть свойство скорее статистическое, нежели индивидуальное. Иными словами, каждая нация характеризуется своей частотой аллелей (дискретных альтернативных генетических признаков), которая отличает её от других наций. У другой, скажем, соседней нации частота встречаемости аллелей будет уже иной. Но при этом, хотя и с другой частотой, они будут присутствовать. Грубо и упрощённо говоря, мы сможем установить генетическую разницу между выборкой из тысячи русских и тысячи поляков, но, скорее всего, не сможем по генетическим характеристикам определить, является ли отдельно взятый индивидуум поляком или русским. Практически любой генетический признак, встречающийся у одного народа, встречается и у соседнего, но с иной частотой.

Конечно, мы всегда по генетическим признакам сможем отличить русского от негра или от японца, но не сможем отличить от поляка, финна или немца. Генетические маркеры расовой принадлежности есть, и они проявлены в фенотипе. Но генетических маркеров, которые бы позволяли дифференцировать представителей биологически близких, относящихся к одной расе наций не существует. Специфического гена русскости в русской крови нет, как нет гена германскости, польскости или финнскости. Есть лишь статистические различия в частоте встречаемости генетических признаков. Если представить нации в виде многомерных генетических полей, то, хотя центры этих полей и будут иметь различные координаты, но перекрывание будет столь велико, что никакой определённой границы между ними исходя из самих только генетических признаков мы провести не сможем.

Нация как человеческая популяция

Итак, мы пришли к выводу, что биологическая трактовка нации как монофилетической группы или как генетически маркированной подрасы не соответствует действительности. Но это не значит, что нация не имеет биологического проявления. В биологическом аспекте нация проявляет себя как популяция внутри человеческого вида, то есть как группа особей одного вида, относительно изолированная в репродуктивном отношении от других аналогичных групп того же вида. В растительном и животном мире основным фактором такой изоляции (и, соответственно, разделения видов на популяции) чаще всего выступают географические преграды, полностью или частично разделяющие ареал вида. Реже факторами разделения на популяции выступают иные причины, например, различие биологических ритмов или поведенческих стереотипов между двумя группами особей одного вида, что создаёт определённый репродуктивный барьер даже в условиях общего географического ареала. Однако обычно формирование таких факторов вторично и само по себе является следствием предшествующего разделения ареалов.

Человеческие нации зачастую не разделены существенными географическими преградами и их границы редко определяются неравномерностью плотности населения. Преграды между нациями имеют чаще всего не природную, а социальную причину. Это, во-первых, различие культур и стереотипов поведения, различие языков, затрудняющее межнациональное общение, наконец, наличие политических барьеров в форме границ и дискретного гражданства. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев (с древнейших племенных времён и вплоть до настоящего времени) межнациональные браки подвергались общественному осуждению как неравные и нечистые, а смешанное потомство (в особенности, если между нациями имеются заметные антропологические различия) – как неполноценное. Можно найти исторические примеры ослабления или даже полного затухания социального осуждения смешанных браков, но, тем не менее, несмотря на наличие исключений, такое отношение является доминирующим и на бытовом уровне действует и сегодня, несмотря на все усилия пропаганды «политкорректности».

Итак, в случае наций причинно-следственная связь обратна по отношению к обычной: не биологическая база получает социально-культурное оформление, а социально-культурные факторы порождают феномен, имеющий несомненное биологическое значение – разделение человечества на относительно изолированные друг от друга в репродуктивном отношении внутривидовые группы даже в условиях, когда природных (географических) причин для такого разделения нет.

Проявления национализма во всей их совокупности, начиная от самого существования различающихся друг от друга национальных культур и национальных языков, включая национально-культурную самоидентификацию и самосознание и заканчивая политическим национализмом и даже проявлениями ксенофобии и расизма, являются причиной важного биологического результата: разделения человечества на относительно изолированные репродуктивные сообщества. Является ли этот результат с точки зрения биологического состояния человечества позитивным или негативным?

Биологическое разнообразие как проявление адаптации

Естествознание достаточно скептически относится к любым вопросам, имеющим не только «этический», но и вообще ценностный подтекст («лучше-хуже», «полезнее-вреднее», «развитый-примитивный» и т.п.). На самом деле, такая постановка вопроса есть ничто иное, как попытка экстраполяции чисто субъективных оценок и антропоморфных характеристик на природные процессы. Грубо говоря, в природе мы имеем только феномен, а любая его оценка лежит за рамками природы. В большинстве случаев процессы адаптации и процессы патологии неотделимы друг от друга. И, тем не менее, различия признаков приводят к различиям в выживаемости и репродуктивном потенциале. То же самое можно сказать об эффектах тех или иных воздействий. Это даёт основание хотя и с осторожностью и с оговорками, но всё же употреблять такие понятия как «полезный» и «вредный» признак, как «позитивное» и «негативное» значение того или иного воздействия, помня, конечно, об относительности подобных оценок. Сделав эту необходимую оговорку, перейдём, собственно, к обсуждению биологического значения репродуктивной изоляции.

Биологическое разнообразие вида есть результат его биологической эволюции и адаптации к условиям среды. Это в полной мере может быть отнесено и к человеческому виду. Расовые биологические различия, сформировавшиеся, очевидно, на базе общих механизмов внутривидовой эволюции, и связанные с географической, а не социально-заданной изоляцией человеческих групп, имеют очевидное адаптивное, приспособительное значение. Наиболее яркий и очевидный пример – это пигментация кожи, которая защищает негров от избыточного ультрафиолета, а европеоидам, живущим в условиях его дефицита, не препятствующая использовать его для синтеза витамина Д. При этом наряду с очевидными и ярковыраженными адаптивными расовыми признаками имеются и признаки, либо нейтральные в плане адаптации, либо те, адаптивное значение которых не ясно.

Тем не менее, общее расово-антропологическое разнообразие человечества имеет очевидное адаптивно-приспособительное значение к конкретным географическим и климатическим условиям. Но этим приспособительным значением дело не ограничивается. Не менее, а, может быть, и более важно то, что популяционное многообразие создаёт важный запас прочности вида в лице тех «нейтральных» признаков, которые могут стать критическими для выживания в случае резкого изменения условий окружающей среды. Например, те или иные аллели могут оказаться факторами устойчивости к несуществующим сейчас, но могущим появиться в будущем возбудителям заболеваний или к токсическим веществам, которые сейчас не выступают действующими факторами. Однако эти же самые признаки могут в то же самое время иметь и негативное значение, например, быть причиной метаболических нарушений.

Биологическое многообразие человечества, существующее за счёт относительной изоляции его репродуктивных сообществ, является важнейшим фактором таких «резервных» свойств, каждое из которых может при изменении условий оказаться как спасительным, так и гибельным для своих носителей, но их совокупность резко повышает устойчивость вида в целом.

Очевидно, что сформировалось это разнообразие преимущественно в результате географической, а не социально-культурной изоляции, однако в условиях современного уровня развития транспорта эти географические барьеры утратили всякое значение. Единственным фактором и залогом сохранения биологического разнообразия становятся поведенческие, социально-культурные и политические факторы. Важнейшими из них выступают относительная закрытость национальных границ и общественное осуждение межнациональных и, особенно, межрасовых половых связей. Резкое ослабление обоих этих факторов в последние десятилетия приводит к стремительной метисации человечества, что делает его всё более однородным и однообразным, а, следовательно, всё менее биологически устойчивым.

Репродуктивная изоляция как фактор эффективности естественного отбора

Известно, что наиболее быстро эволюционные процессы идут в изолятах, то есть маленьких популяциях, изолированных от основного ареала. Это связано с механизмами изменения соотношения аллелей в популяционном генофонде.

Большинство мутаций рецессивны. Это значит, что в случае, если одна из хромосом нормальна, а вторая несёт мутацию, то мутантный признак никак внешне не проявляется. Доминантных мутаций, то есть таких, которые проявляются даже в случае, если мутацию несёт только одна хромосома из двух, сравнительно немного.

Поскольку большинство мутаций рецессивны, то, возникнув, они никак не проявляются, и естественный отбор на них никак не действует до тех пор, пока частота их встречаемости в популяции столь низкая, что вероятность их выхода в гомозиготу (то есть встречи в одной оплодотворённой яйцеклетке) пренебрежимо мала. На частоту их присутствия в генофонде популяции в это время действуют только такие факторы, как дрейф генов, связанный со случайными колебаниями численности популяции и меняющий частоту аллелей случайным, непредсказуемым образом, перенос генов при контакте с другой популяцией и накопление аллели в результате новых гомологичных мутаций.

Естественный отбор начинает действовать только тогда, когда (и если это происходит вообще!) мутация становится столь частой, что начинает регулярно выходить в гомозиготу и проявляться в качестве признака. И только с того момента, как признак начинает проявляться, естественный отбор может либо подхватывать его, либо подавлять.

Подавляющее большинство мутаций с точки зрения влияния несомых ими признаков на выживаемость и репродуктивный потенциал особи являются вредными. Это и понятно, поскольку мутация представляет собой случайное и нецеленаправленное нарушение наследственности, и вероятность при этом получить положительный результат такая же, как вероятность повысить художественную ценность текста книги путём внесения случайных ошибок при её наборе. Поэтому основное действие естественного отбора проявляется в том, что он уничтожает носителей мутации, тем самым, вновь снижая частоту мутации в генофонде до уровня, который с высокой вероятностью исключает её выход в гомозиготу и проявление в качестве признака. В тех же исключительных случаях, когда мутация несёт признак, положительно влияющий на выживаемость и репродуктивный потенциал особи, проявление этого признака в гомозиготном организме приводит к повышению доли потомства данной особи и, соответственно, к увеличению доли мутантной аллели в генофонде популяции.

Отсюда вывод: чем выше репродуктивная изоляция внутри вида (то есть, чем мельче популяции), тем быстрее новая мутация проявляет себя в качестве признака и, соответственно, тем интенсивнее идёт процесс очищения генофонда от вредных мутаций, а также и быстрее проявляют себя и подхватываются естественным отбором полезные признаки. При этом репродуктивная изоляция, которая практически никогда не бывает полной и абсолютной, служит достаточно надёжном барьером для «утекания» вредных, подавленных естественным отбором и потому сравнительно редких мутаций в соседние популяции, но вполне может пропускать перенос частых, подхваченных естественным отбором и ставших преобладающими аллелей.

Напротив, размывание репродуктивных границ между популяциями приводит к тому, что «вредные» мутации не выходят в гомозиготу, не проявляют себя и потому не вычищаются естественным отбором до тех пор, пока не накопятся в достаточном количестве в генофонде уже не отдельной популяции, а всего вида. Иными словами, в этом случае при той же самой скорости мутагенеза (образования мутации) интенсивность её элиминирования резко снижена, что, естественно, ведёт к росту её частоты в общевидовом генофонде. Но полезная мутация (будем помнить, что это большая редкость) в случае размытых популяционных границ тоже «прячется» в гетерозиготе и не проявляет себя, а потому не подхватывается естественным отбором, до тех пор, пока не накопится в результате случайного мутагенеза в общевидовом генофонде до статистически заметной частоты, что, учитывая редкость такой мутации и объём видового генофонда, если не невозможно, то практически крайне маловероятно.

Итак, чем более вид компартментализован на отдельные малые популяции, тем интенсивнее он самоочищается от вредных мутаций и тем быстрее проявляются и подхватываются мутации полезные.

Наличие процессов видообразования и движущего естественного отбора (то есть вытеснения новыми аллелями прежних) у человеческого вида многими авторами ставится под сомнение. Однако роль стабилизирующего естественного отбора (то есть очищения от постоянно возникающих вредных мутаций в результате ими же вызванного снижения репродуктивного потенциала их носителей) несомненна. В противном случае (особенно с учётом техногенного повышения мутагенеза) человечество обречено выродиться в поголовных физических и умственных инвалидов.

Но стабилизирующий отбор, так же, как и любой другой, тем эффективнее, чем больше барьеров на пути «расползания» мутации по видовому генофонду. А в условиях современного развития транспорта единственный механизм существования таких барьеров – это неприятие обществом смешанных браков и запретительное миграционное законодательство.

Контраргумент: вырождение замкнутых общин

Против перечисленных выше аргументов обычно выдвигается два контраргумента. Первый – это известный эффект вырождения замкнутых, географически или социально изолированных общин. Или, что то же самое, хорошо известный эффект повышенной частоты уродств и врождённых болезней у потомства близкородственных браков (в результате чего целый ряд цивилизаций запрещают близкородственные браки и рассматривают половые отношения между родственниками как недопустимые и преступные). Второй аргумент – это известный как в растительном, так и в животном мире (не исключая и человека) эффект гетерозиса, то есть заметного положительного эффекта метисации на здоровье и репродуктивный потенциал метисов первого, а иногда и немногих последующих поколений.

Оба эти эффекта известны и легко объяснимы. Человек, как и все многоклеточные животные и подавляющее большинство растений, является существом диплоидным, то есть каждая его клетка (кроме половых) несёт двойной набор хромосом. То есть каждый «вид» хромосомы представлен гомологической парой, в которой одна досталась по наследству от отца, а другая – от матери. Чем ближе родство отца и матери, тем более похожи доставшиеся от них хромосомы. Следовательно, тем больше вероятность, что материнская и отцовская хромосомы будут нести мутацию по одному и тому же гену, то есть ребёнок окажется гомозиготным по этой мутации. В этом случае мутация проявит себя в качестве признака. Именно поэтому частота уродств и наследственных генетических заболеваний у потомков родственных браков резко повышена.

Наоборот, если отец и мать несут предельно разные генетические признаки (в предельном случае принадлежат к разным расам), резко повышается вероятность того, что ребёнок будет гетерозиготен по максимально возможному числу признаков. Поскольку мутации в большинстве своём являются вредными (то есть, проявляясь в качестве признака, снижают здоровье и репродуктивный потенциал), но при этом рецессивными (не проявляются в случае, если данную мутацию несёт только одна из пары гомологических хромосом, а вторая нормальна), то чем более различаются отцовская и материнская хромосомы, тем больше вероятность, что генетические дефекты каждой из них окажутся скомпенсированы второй. Если мы в качестве наглядного образа представим мутации в виде «дырок» на хромосоме, то, чем более генетически различаются отец и мать, тем больше вероятность, что дырки на материнской и отцовской хромосомах окажутся в разных местах, и нигде не совпадут. В этом и состоит одна из причин эффекта гетерозиса – то есть увеличения жизнеспособности гибридов первых поколений вследствие унаследования определённого набора различных аллелей от своих разнородных родителей. Вторая возможная причина гетерозиса связана с эффектом сверхдоминирования, когда вредная или даже смертельная в гомозиготном состоянии мутация в гетерозиготе не только не проявляет своего негативного эффекта, но проявляет противоположные свойства – повышает индивидуальную выживаемость или репродуктивный потенциал особи.

С эффектом гетерозиса тесно связан так называемый «эффект редкого самца» – генетически запрограммированная поведенческой программа, в соответствии с которой самец с редкими для данной популяции признаками является более привлекательным для самок, а самка с редкими признаками – более привлекательной для самцов (характерное отражение этого биологического механизма в культуре – сюжет сказки «Красавица и чудовище»).

В отношении к человеку явление гетерозиса означает благоприятность межэтнической и даже межрасовой метисации. Как это соотносится с тем, что было сказано нами выше?

В предыдущих главах речь шла об оценке долгосрочных последствий метисации для вида в целом, а в данном случае речь идёт о непосредственных последствиях для метисов первого, второго и, реже, третьего поколения (положительный эффект гетерозиса в ряду поколений быстро затухает). Но разве не слагается, в конечном счёте, генетическое состояние вида из совокупности генетических состояний его представителей? Как же может явный положительный (пусть и затухающий в ряду поколений, но не сменяющийся на негативный) эффект на генетическое здоровье отдельных особей означать негативный эффект на состояние видового генофонда в целом?

Для того, чтобы ответить на этот резонный вопрос ещё раз обратим внимание на то, за счёт чего достигается положительный эффект гетерозиса. Он достигается за счёт гетерозиготности по максимальному числу генов, то есть, грубо говоря, за счёт максимального сокрытия имеющихся негативных мутаций. Но сами-то мутантные аллели при этом ни из генотипа метиса, ни из общевидового генофонда никуда не исчезают! Более того, за счёт того, что вредный признак скрыт, метис получает дополнительные преимущества в репродуктивном потенциале, то есть повышает частоту своих как материнских, так и отцовских аллелей в видовом генофонде. Заметим: не за счёт того, что он несёт полезный генетический признак или хотя бы несёт мало вредных мутаций (как в случае обычного естественного отбора), а только за счёт «сокрытия» своих генетических дефектов.

Напротив, в случае близкородственного брака повышается вероятность того, что мутация проявит себя в явном виде, то есть в виде того или иного уродства, которое не позволит его носителю иметь собственное потомство. В этом случае со смертью индивида из генофонда популяции будет выведено сразу две мутантные аллели – материнская и отцовская. То, что для отдельно взятого индивида станет жизненной драмой, то для вида в целом будет генетическим очищением и гигиеной.

Однако на этом моменте необходимо остановится подробнее. Родственные браки (инбридинг) окажутся для популяции и вида в целом полезной генетической гигиеной только в том случае, если высок естественный отбор, то есть в случае, если родители рожают много детей, и только часть из них выживает. Высокая рождаемость в сочетании с высокой смертностью (прежде всего детской) на протяжении веков и тысячелетий поддерживала генетическое здоровье человечества. В этих условиях могли существовать цивилизации, которые не только не осуждали и не запрещали, но и поощряли родственные браки (вплоть до браков между родными братом и сестрой), и при этом не вырождались столетиями.

Напротив, современная модель (рожать мало, но выхаживать всех родившихся) фактически сводит если не до нуля, то до минимума фактор естественного отбора. Скорость возникновения мутаций при этом не снижается (а с учётом ряда техногенных факторов она оказывается существенно выше, чем в доиндустриальном обществе), а очищение генофонда от мутаций блокируется. Это ведёт к стремительному накоплению в генофонде мутаций, вызывающих наследственные заболевания самого разного рода – от аллергии до умственной неполноценности. В этих условиях любое репродуктивное замыкание социальной группы действительно ведёт к вырождению, то есть к проявлению в явной форме тех генетических дефектов, которые уже независимо от этого были накоплены, но за счёт притока свежей крови маскировались и не проявляли себя в фенотипе.

Проблема «решается» сегодня за счёт искусственной, поощряемой межэтнической и межрасовой метисации, генетического консультирования в рамках планирования семьи и медицинских мер, направленных на лечение проявлений генетических болезней или профилактики вызванных генетической дефектностью предрасположенностей. В крайнем случае, делаются попытки генотерапии, то есть внесения изменений в генетический аппарат соматических клеток в целях лечения заболеваний. При этом половые клетки не затрагиваются, и «вылеченный» благополучно передаёт своим потомкам все свои мутантные аллели.

Таким образом, все современные методы решения проблемы не только не решают её на самом деле, но и усугубляют, постоянно беря взаймы у будущего. Все эти методы на самом деле лишь скрывают проявление мутации, то есть ещё более блокируют действие естественного отбора и ведут к лавинообразному накоплению дефектных мутантных аллелей в генофонде человечества.

Неполиткорректные выводы

1. Опосредованное социальными, культурными и политическими механизмами разделение человечества на относительно изолированные друг от друга в репродуктивном отношении сообщества имеет важное значение для биологического здоровья человечества как вида. Национальные и расовые «предрассудки», то есть представление о недопустимости смешанных браков, с точки зрения биологического здоровья, многообразия и общей адаптивности Homo sapiens как вида имеют не негативное, а выраженно позитивное значение.

2. Необходимым условием жизнеспособности человечества является действие естественного отбора или адекватная его замена искусственным отбором в форме, например, ранней эмбриональной диагностики явных или скрытых генетических заболеваний.

3. Нынешняя система «борьбы» с генетическими дефектами (включая слом национально-этнических и расовых барьеров и метисацию человечества, генетическое консультирование при создании семьи, генную и медикаментозную терапию генетических заболеваний) нацелена исключительно на интересы отдельно взятого индивида и устраняет лишь внешние фенотипические проявления дефектов, а не сами генетические дефекты. Более того, борясь со следствиями, она существенно усугубляет причину. В перспективе это неизбежно приведёт к гибели всей той части человечества, которая будет вовлечена в данный процесс. Естественный отбор возьмёт своё со всеми набежавшими процентами.

4. Безусловное биологическое преимущество получат беднейшие этносы, не имеющие в настоящее время доступа к «благам» медицины, наименее подвергающиеся метисации (вследствие непревликательности своих стран для миграции) и имеющие высокую рождаемость и высокую смертность.

5. Если цивилизованные страны в ближайшее время не пересмотрят коренным образом самые основы своего существования и свои этические представления, будущее человечества принадлежит диким народам, не охваченным самоубийством цивилизации. Цивилизованные народы имеют три возможных выхода. Или сознательно вернуться в естественное «природное» состояние (высокая рождаемость, высокая смертность, минимум медицины), что, конечно, маловероятно. Или взять на себя ответственность за последствия собственных действий и компенсировать снижение естественного отбора искусственными евгеническими средствами. Или выродиться и погибнуть под ритуальные мантры ревнителей политкорректности и гуманистического морализма.

Сергей Александрович Строев,

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

Читал Строева. Эту статью пропустил как то. Спс за ссылку. Сохраню. Он пожалуй один из немногих, кто в полный голос заявил о проблеме выживания нашей нации. Только кто прислушается к гласу вопиющего в пустыне? Нет человека, нет проблемы.

5. Если цивилизованные страны в ближайшее время не пересмотрят коренным образом самые основы своего существования и свои этические представления, будущее человечества принадлежит диким народам, не охваченным самоубийством цивилизации. Цивилизованные народы имеют три возможных выхода. Или сознательно вернуться в естественное «природное» состояние (высокая рождаемость, высокая смертность, минимум медицины), что, конечно, маловероятно. Или взять на себя ответственность за последствия собственных действий и компенсировать снижение естественного отбора искусственными евгеническими средствами. Или выродиться и погибнуть под ритуальные мантры ревнителей политкорректности и гуманистического морализма.

Боюсь, что выродиться не удастся - вымрем тупо.

Увеличение ДЦП надо ещё сравнить с увеличением количества прививок, ставящихся в первые дни жизни. Уверен зависимость явная. По родовспоможению могу сказать, что сейчас матери стали сами намного слабее и в плане переносимости родовой боли и вообще в плане готовности к беременности и родам. А у врача при патологически протекающих родах приоритет - мать, ребёнок на втором месте.

Там неявно все, но в основном согласен. Просто иногда статью на скорости правлю. иногда не успеваю.

Меня как видите по изменяющейся подписи тут не любят. От слова совсем. бывает.

я бы всё таки сильно не расстраивался и не брал близко к сердцу виртуальные отношения. Мало ли кто, что пишет.

Снес все в блоги? Ну ну. Даже напрягатья не буду кропать что то. Проще на спец сайтах написать, там хоть прилетает, но по делу, а тут - ублюдок, уверен что не к тебе относится?