1. Пролог. Похороны модели

Это были очень пышные похороны. Похороны мирового масштаба. Гигантская траурная процессия с красными флагами сопровождала медленно едущий катафалк к дверям собора, где состоялось прощание. Там белый гроб, усыпанный красными розами, установили на постаменте на фоне гигантской эмблемы ООН. Прощальные речи читали Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр, премьер-министр Индии Раджив Ганди и недавний канцлер ФРГ, лидер “Социалистического интернационала” Вилли Брандт. Финская певица Ария Саймонаа исполнила песню греческого композитора Микиса Теодоракиса на слова греческого поэта Димитриса Христодулу “Горе огромно”.

Случайный наблюдатель, оказавшийся в этот момент в соборе, вряд ли смог бы догадаться, что хоронили шведа. Тем более — премьер-министра Швеции. Шведский флаг на сцене присутствовал, но лишь как один в ряду нескольких флагов, не занимая почётного места. Между тем хоронили не просто премьер-министра. Участники, ещё сами того не зная, прощались с почти полувековой концепцией шведского государства, которую сначала называли “народным домом”, потом — “шведской моделью”, а в последние годы — “шведским социализмом”.

В многочисленных книгах и статьях по шведской и, шире, скандинавской, модели, написанных самими шведами, упоминается много имён: профсоюзные лидеры, экономисты, главы правительств. Но одно имя в них почти никогда не называют. “Почти” — оговорка на всякий случай: готовя этот текст, я прочёл примерно два десятка книг и статей о скандинавской модели, и ни в одной из них это имя не встречалось ни разу. При том, что этот человек сыграл в судьбе шведской модели не просто важную, а главную роль. Это он довёл до логического завершения государственную систему, которую до сих пор мечтают воспроизвести в своих странах социалистические политики всего мира. И он же довёл её до такого состояния, что его наследникам потребовалось срочно её демонтировать, чтобы она не похоронила под собой шведскую экономику.

То, что авторы книг по шведской модели не хотят называть его имя, легко объяснимо. Все эти авторы признают, что его реформы завели экономику в болото, из которого её пришлось долго и мучительно вытаскивать. Но никто из них, ругая его политику, не хочет ругать его лично. Потому что его убийство стало главной травмой, которую шведское общество пережило за последнее столетие. Этот человек — Улоф Пальме.

При жизни Пальме очень много ругали. И левые, и правые, и свои же соратники. После убийства это стало неприлично, по крайней мере для шведов и других скандинавов. Так что, критикуя его реформы, его имя стараются не называть. Это плохо отражается на качестве текстов — без понимания самого Пальме трудно понять, что и почему случилось со Швецией в 1970-е и 1980-е. Как и почему была построена система, которую в самой Швеции ненавидели, а за пределами страны ей завидовали.

Многие и до сих пор продолжают завидовать, не подозревая, что этой системы давно уже нет. Социализм в Швеции закончился фактически одновременно с социализмом в Восточной Европе.

2. Несколько цифр

(Если вы готовы поверить мне на слово, что “шведского социализма” больше не существует, эту главу вы можете пропустить — тут в основном будут цифры и графики)

Что мы считаем “шведским социализмом”? Это, с одной стороны, очень масштабные социальные гарантии: многочисленные государственные службы, высокие пенсии, щедрые пособия по безработице. Другая сторона той же медали — высочайшие налоги и вездесущее госрегулирование.

Давайте посмотрим для начала на налоги.

По данным OECD, самая высокая верхняя ставка подоходного налога из всех развитых стран — в Японии (которую никто не называет социалистической): 55,8%. Дальше идут Дания (55,5%), Франция (55,2%), Австрия (55%), Греция (54%) и т.д.

Швеция в этом списке только 16-я (45,3%). Налоги на самых богатых в ней ниже, чем в супер-капиталистической Ирландии, которую все ругают за низкие налоги (48%), Голландии (47,7%), Германии (47,5%) и ещё одной сверхкапиталистической страны — Люксембурга (45,8%).

Но подоходный налог — это лишь видимая часть налогового айсберга. Под водой остаются налоги, которые вы платите, сами того не замечая. Они называются “налог на фонд оплаты труда”, и работодатель обязан отчислять их государству с зарплаты работника ещё до того, как эта зарплата попадает в зарплатную ведомость. Или, если вы работаете не на наёмной работе, а сами на себя, вы сами отчисляете их государству как платежи в социальные фонды.

Если учитывать эти налоги, хоть и незаметные для большинства, но сильно снижающие то, что вы получаете на руки, картина меняется.

На первое место по налогам на самых богатых вырывается Словения — 61,1%. Второй становится Бельгия — 60,2%. На третье место выходит Финляндия — 59,3%.

Швеция со своими 52,3% хоть и поднимается с 16-го на 12-е место, обгоняя Ирландию (52%), Голландию (51,8%) и Германию (47,5%), но всё равно не входит даже в первую десятку.

Если вам лень читать все эти цифры, я вас хорошо понимаю. На самом деле их можно не читать.

Суть в том, что верхняя ставка налога в “социалистических” скандинавских странах принципиально никак не отличается от верхней ставки налога фактически в любой другой западной стране — включая те, которые считаются самыми бесстыдно капиталистическими.

Но, возможно, если налоги на самых богатых в Швеции совсем не такие высокие, как обычно принято считать, там всё равно очень высокие средние налоги?

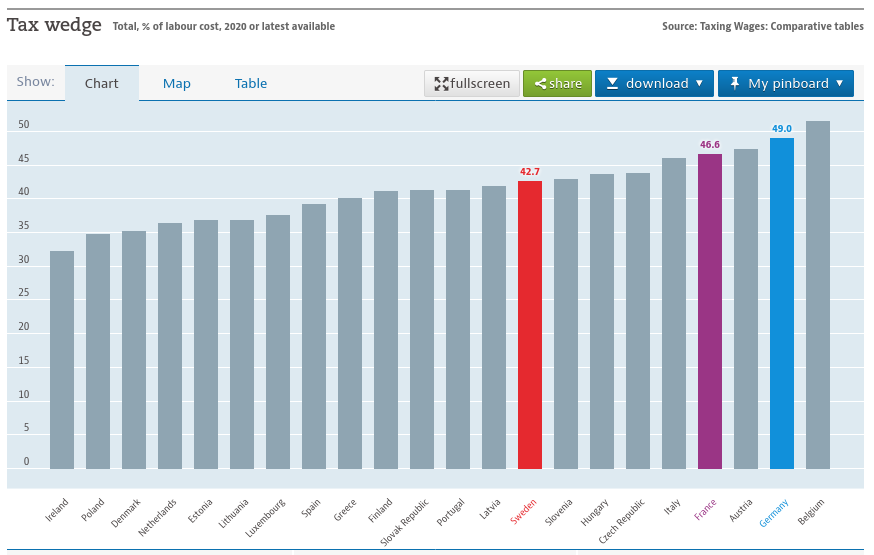

Тоже нет. Вот, чтобы вам опять не смотреть на цифры, график налогов на человека со средней зарплатой.

Швеция тут на 9-м месте. Наконец-то она попала в десятку! Но налоги в ней, как мы видим, всё равно ниже, чем во Франции, Германии, Бельгии, Италии и Австрии.

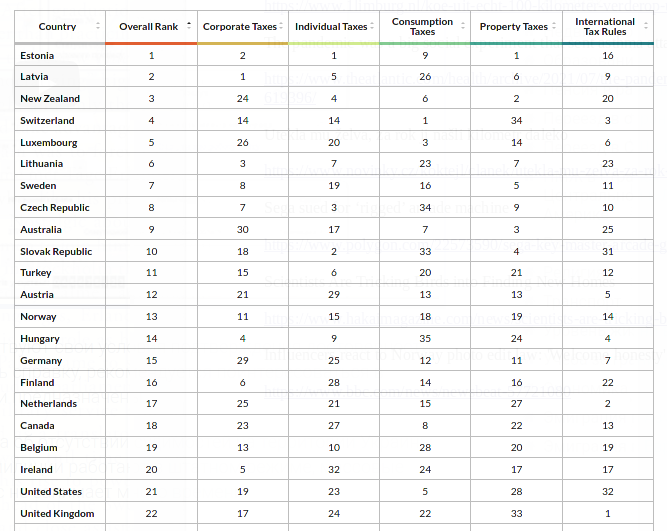

Но, может быть, шведское государство всё равно собирает с граждан очень много денег, просто не из зарплат, а из каких-то других источников? Налоги на капитал и недвижимость, корпорации, потребление?

Тоже нет. По индексу налоговой конкурентоспособности шведские налоги на корпорации, капитал и т.д. ещё ниже, чем налог на индивидуальные доходы.

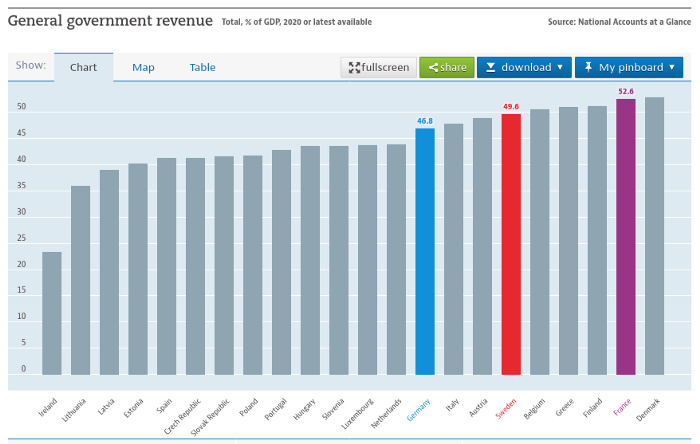

И по главному показателю финансового размера государства — суммарному доходу бюджетов всех уровней как проценту от ВВП — Швеция занимает 7-е место среди развитых стран: доходы бюджета там составляют 49,6% ВВП. Это чуть меньше, чем в Бельгии, и чуть больше, чем в Австрии. Снова примерно на среднем для Западной Европы уровне.

В общем, тему сверхвысоких шведских налогов можно закрывать. Когда-то они действительно были сверхвысокими (об этом позже), но те времена давно прошли, и теперь там обычный уровень налогов, характерный для большинства западных стран.

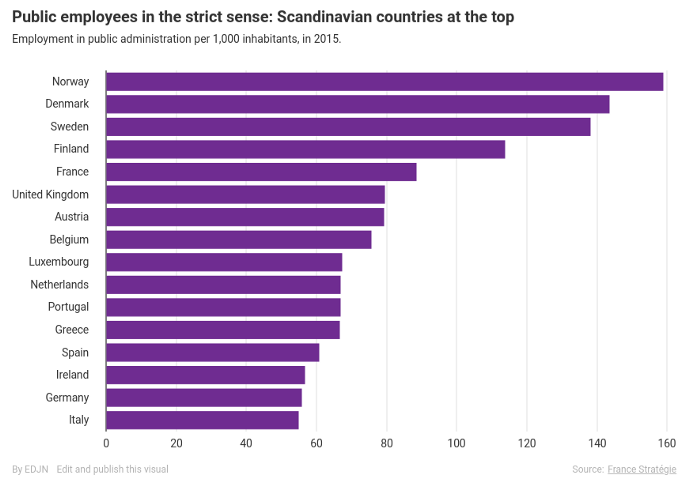

Один элемент социализма в Швеции всё-таки остался. Это очень большой государственный (и муниципальный) сектор. Швеция — третья среди западных стран по количеству людей, которые получают зарплату напрямую из бюджетов всех уровней. В 2019 году таких граждан было 29% от всей рабочей силы. Это много, но ещё в 1997 их было гораздо больше — 38%.

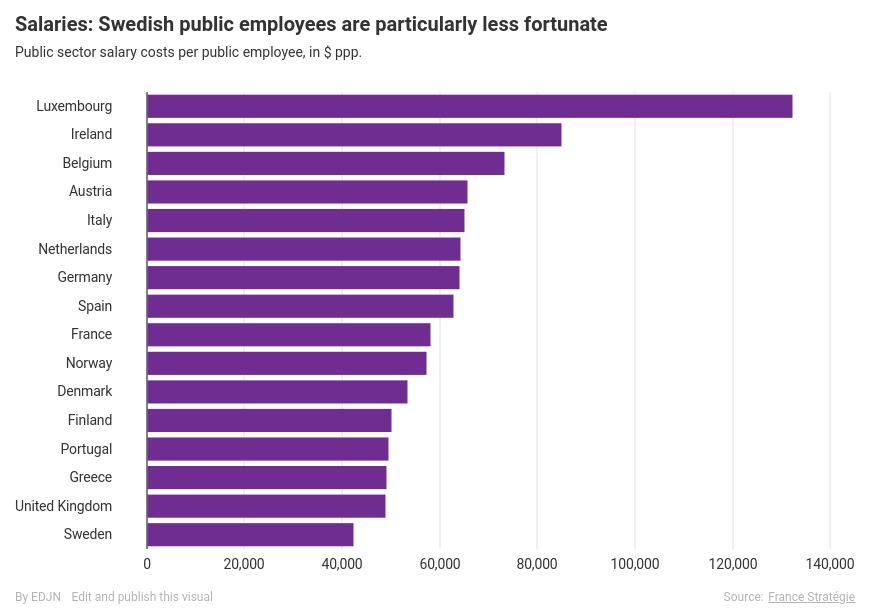

Но тратит на эти зарплаты шведское государство довольно немного, в пересчёте на паритет покупательной способности зарплаты в шведском госсекторе — самые низкие в Западной Европе.

И в абсолютных цифрах шведские государственные зарплаты гораздо ниже, чем в частном секторе. Средняя зарплата в частном секторе в 2020 году была 47 400 шведских крон в месяц, а у людей, работающих на государство — 38 900, а у муниципальных служащих и вовсе 32 200.

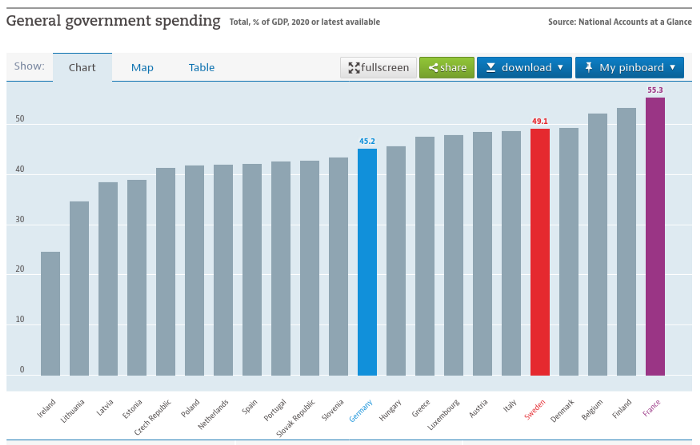

Шведское государство совсем не настолько щедрое, как принято считать. Оно тратит чуть меньше, чем собирает — 49,1% ВВП. Это 6-е место в Европе — на 4% больше, чем Германия, но на 6% меньше, чем Франция.

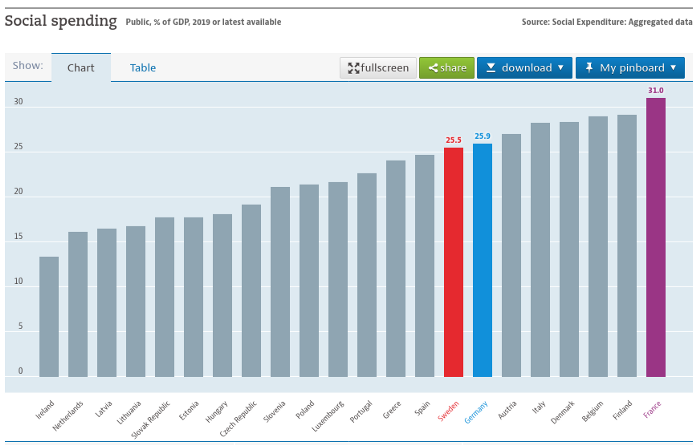

По расходам на социальные службы Швеция отстаёт и от Германии, и от Франции.

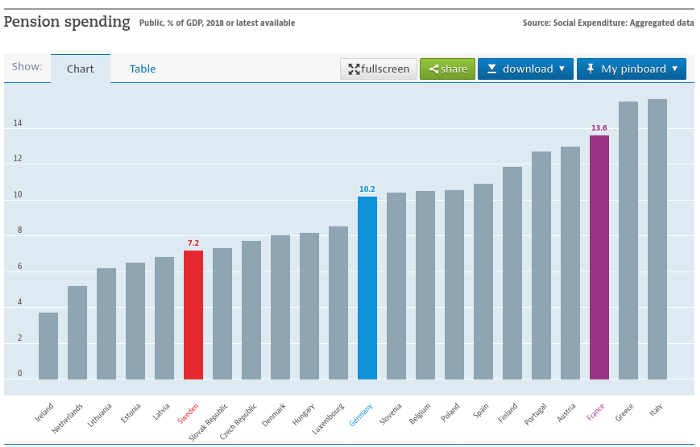

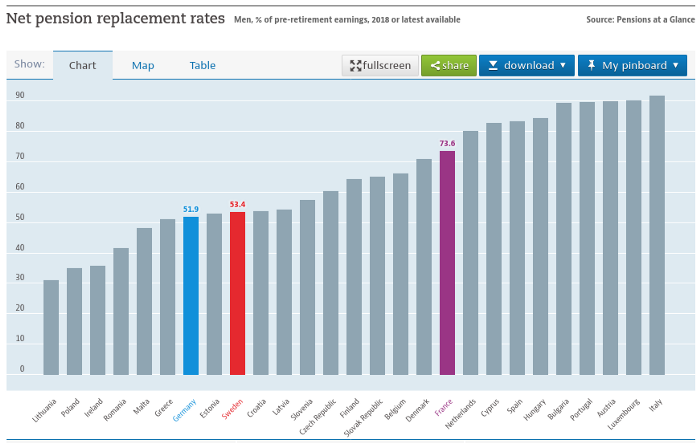

По расходам на пенсии шведы находятся на одном из последних мест в Западной Европе.

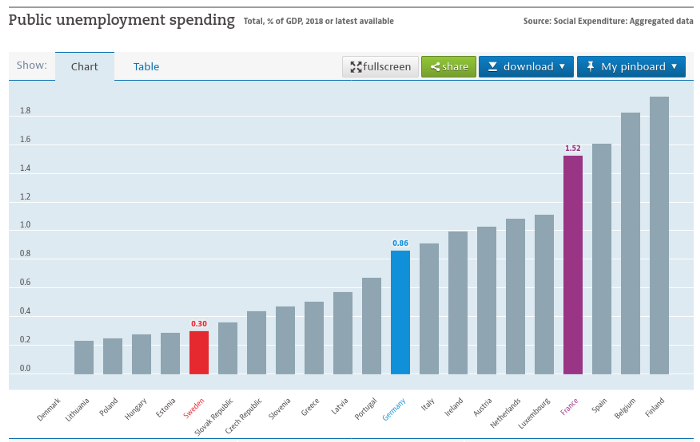

Как и по выплатам безработным.

Безработные в Швеции получают 80% от своей предыдущей зарплаты до 100-го дня вынужденной безработицы и 70% со 101 до 300-го дня. Формально это больше, чем в Германии и Франции, где безработные получают около 60% от своей предыдущей зарплаты.

Но с одним большим “но”. 80% зарплаты выплачиваются лишь до определенного предела. Пособие по безработице не может составлять более 910 шведских крон (90 евро) в день в первые 100 дней и 760 крон (75 евро) в день после этого. Это всего лишь 45% и 37% от средней шведской зарплаты. В Германии максимальный дневной размер пособия по безработице куда более щедрый — примерно 200 евро в день, во Франции ещё больше — 245 евро.

Отношение пенсии к зарплате в Швеции по европейским меркам тоже совсем невысокое (на графике ниже отношение пенсии к зарплате для мужчин, но для женщин оно точно такое же).

В общем, ни в налогах, ни в государственных выплатах никакого социализма в Швеции не видно.

Но, возможно, в Швеции очень строгое госрегулирование?

Тоже нет.

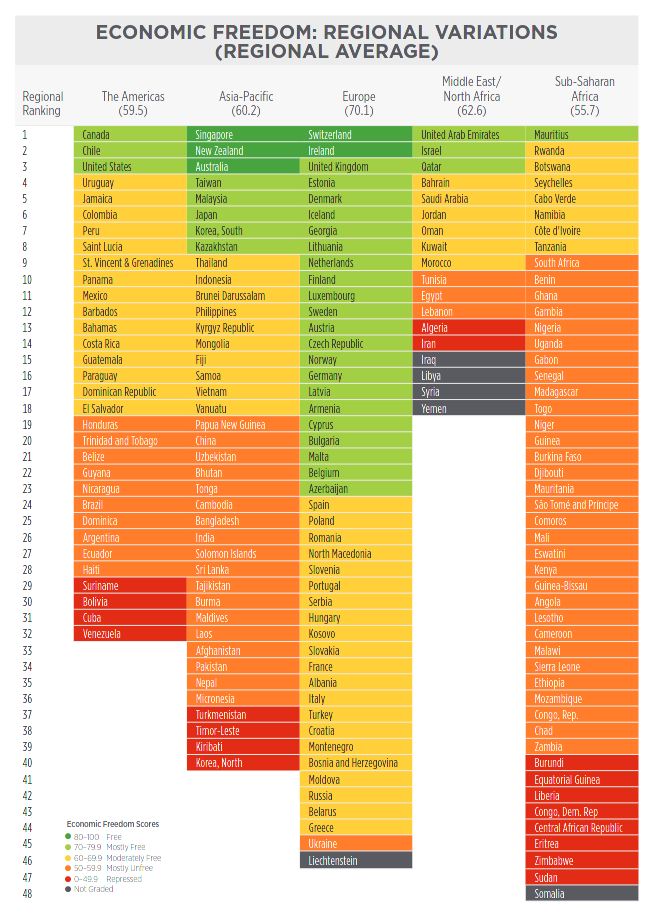

По Индексу экономической свободы, который составляет правый аналитический центр The Heritage Foundation и газета The Wall Street Journal, Швеция находится на 21 месте в мире, сразу же после США. Среди европейских стран она занимает 12-е место, а среди стран Западной Европы— 9-е, выше Австрии, Германии, Франции и т.д.

В Рейтинге экономической свободы, который составляют Институт Катона в США и Институт Фрейзера в Канаде, позиция Швеции хуже — всего лишь 46-я в мире. Тем не менее, Швеция стоит в этом рейтинге выше Франции, Италии и Бельгии.

Наконец, в рейтинге Ease of Doing Business, то есть простоты ведения бизнеса, который составляет Всемирный банк, положение Швеции совсем прекрасное. В нём она занимает 10-е место в мире и четвёртое в Западной Европе, уступая из западно-европейских стран только Дании, Великобритании и Норвегии (слухи о датском и норвежском социализме тоже очень сильно преувеличены, но это отдельная тема).

Надеюсь, что из вышеизложенного достаточно очевидно, что никакого социализма в Швеции нет. Или, если хотите, социализма в Швеции сегодня меньше, чем в Германии и Франции.

Как же эта система показывает себя на практике?

Очень неплохо.

По ВВП на душу населения Швеция в этом году занимает 11-е место в мире. По чистой зарплате после вычета налогов — 15-е место в мире. По средней продолжительности жизни — 13-е. По средней продолжительности здоровой жизни — 11-е. По субъективной удовлетворённости жизнью — 7-е.

Скандинавские и шведские политики очень любят сравнивать экономическую модель своих государств со шмелём. По популярному анекдоту шмель по законам физики вроде бы не может летать — он слишком толстый, а крылышки у него слишком маленькие. Тем не менее, он прекрасно летает. Так и “шведская модель”, говорят шведские политики, по всем экономическим законам не может “взлететь” из-за слишком большого госсектора и слишком высоких налогов, но на деле даёт отличные результаты. “Загадка”, — смеются они, разводя руками.

На самом деле никакой загадки нет. Просто шведская модель — давным-давно не толстый тяжёлый шмель, а в меру упитанная рабочая пчела. Поэтому она и летает. Когда 50 лет назад шведская экономика превратилась в шмеля или, скорее, в трутня, она быстро перестала держаться в воздухе.

3. Начало пути

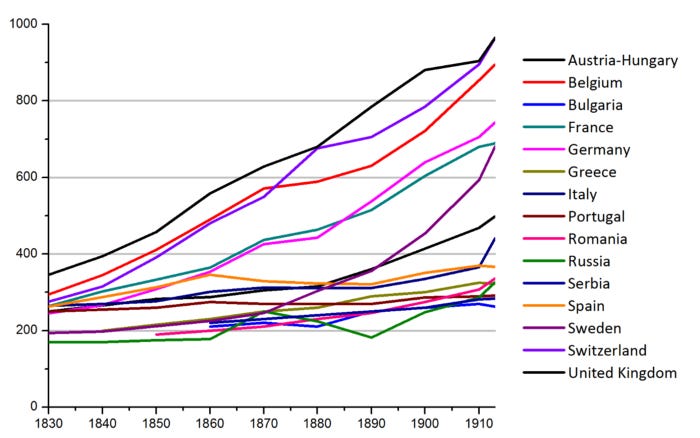

До середины 19 века Швеция была очень бедной страной, одной из самых бедных в Европе. ВВП на душу населения был в ней втрое меньше, чем в Англии и вдвое меньше, чем в Германии. Примерно таким же, как в нищей отсталой России.

Но Швеции повезло — реформы в ней начались значительно раньше России и были значительно более решительными.

В 1844 году королём Швеции (и заодно Норвегии) стал Оскар I, второй представитель династии Бернадотов, сын бывшего наполеоновского маршала. Новый король оказался завзятым либералом. Ещё будучи юным принцем, он публиковал анонимные статьи о необходимости решительных реформ. Почти сразу после прихода к власти он уравнял женщин в имущественных правах с мужчинами, ввёл свободу прессы и либерализовал рынок труда (в те времена это означало, что человек, желающий заняться ремеслом, теперь не должен был просить о приёме в гильдию и отрабатывать несколько лет подмастерьем).

Но главные перемены настали через 10 лет, когда король назначил двух известных либералов, сторонников теорий Адама Смита и Фредерика Бастиа, на главные посты в правительстве. В 1856 Юхана Августа Грипенстеда назначили министром финансов, в 1858 Луйса де Гера — министром юстиции.

За следующее десятилетия эта пара превратила Швецию в современное государство, одно из самых свободных в Европе экономически и политически. Импортные и экспортные пошлины резко снизили, а местами вообще отменили. Банки стали независимыми частными компаниями, и правительство перестало диктовать им кредитные ставки. Чиновникам под страхом сурового наказания запретили брать деньги за услуги непосредственно с населения (или, проще говоря, заниматься коррупцией) и резко повысили им зарплаты. Появилась универсальная почтовая система и развитая сеть железных дорог. Муниципалитетам дали широкую автономию и, самое главное, в стране появился настоящий независимый избираемый гражданами парламент.

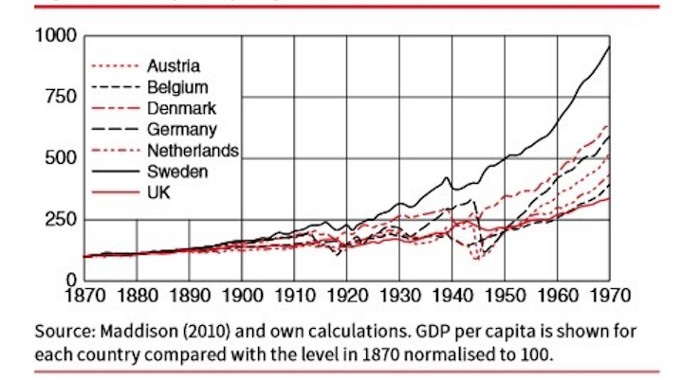

В результате около 1870 года экономика Швеции резко рванула вверх и на протяжении следующих ста лет росла быстрее всех в мире.

В середине 19-го века шведский ВВП на душу населения находился на уровне Сербии и Болгарии. К Первой мировой он уже сравнялся с французским.

К 1960 Швеция по ВВП на душу населения превзошла не только Францию, но и Англию. Из одной из беднейших стран Европы Швеция превратилась в четвёртую богатейшую страну мира, уступая только США, Люксембургу и Швейцарии.

За эти сто лет шведский ВВП на душу населения вырос почти в 10 раз, тогда как немецкий — только вшестеро, а британский — втрое.

Первые социальные реформы —восьмичасовой рабочий день, частичное финансирование государством рабочих пенсий, медицинской страховки и страховки от инвалидности, —тоже были введены правыми правительствами в конце 19-го — начале 20-го веков, по примеру реформ Бисмарка.

4. Начало социальной демократии

Социал-демократы появились в Швеции в 1881 году. Их первым лидером стал почти однофамилец убитого премьер-министра, портной-сирота Август Пальм, который подхватил социалистические идеи, обучаясь портняжному ремеслу в Германии. В 1889 движение превратилось в партию, но ещё до этого неформальным (а вскоре и формальным) лидером шведских социал-демократов стал человек совершенно другого происхождения, Яльмар Брантинг.

Сын профессора и аристократки, одноклассник будущего короля Густава V, в юности Брантинг был радикалом, но с наступлением зрелости разочаровался в мировой революции и сделался сторонником, как говорил Гашек, умеренного прогресса в рамках закона. Иными словами, мирного перехода от капитализма к социализму в результате победы представителей рабочих на честных демократических выборах. В октябре 1917-го, за неделю до революции в России, Брантинг стал министром финансов в лево-центристском правительстве либерала Нильса Эдена, а в 1920-м — и премьер-министром.

На этом посту он, правда, не сыскал особой славы. Как премьер-министр Брантинг запомнился двумя вещами.

Во-первых, он долго не хотел уходить в отставку, проиграв выборы: да, он верил в то, что социалисты должны прийти к власти в результате победы на выборах, но сомневался в том, что, один раз придя к этой власти, они должны отдавать её обратно после поражения. Сомнения эти удалось разрешить в пользу добровольной отставки только после давления менее креативных коллег по партии.

Во-вторых, Брантинг, став премьер-министром, забрал себе и пост министра иностранных дел (из-за чего шведы прозвали его “двойное превосходительство”), и большую часть времени проводил не в Стокгольме, а в Женеве, активно участвуя в формировании Лиги наций. Вместо того, чтобы заниматься шведскими делами, он то возглавлял международный комитет по разоружению, то предотвращал войну Греции с Италией, то разрешал территориальный спор Турции с британским Ираком. Весной 1923 года, когда его правительство пыталось ввести пособия по безработице, а правые партии и король блокировали этот закон, Брантинг находился в Париже, ведя переговоры с Пуанкаре по поводу международного кризиса из-за ввода французских войск в Рурскую область Германии, и вернулся домой только когда домашний кризис в Швеции сделался неразрешимым, что и привело к падению его правительства.

В октябре 1924 Брантинг снова вернулся к власти, но оставил её уже в январе 1925 из-за болезни, и через месяц умер. После его ухода правительство продержалось ещё полтора года и свалилось тоже из-за безуспешной попытки социальных выплат рабочим.

В следующий раз социал-демократы взяли власть в сентябре 1932-го и не выпускали её из рук 44 года, до октября 1976-го, за исключением короткого периода летом 1936-го, когда власть на три месяца смогла перехватить правая коалиция, которую шведы назвали “отпускным правительством”.

Новый лидер социал-демократов и премьер-министр Швеции Пер Альбин Ханссон был совсем из другого теста, чем Брантинг.

Его отец был строительным рабочим, мать — служанкой. Семья из шестерых человек жила в крошечном домике на две комнаты. Он окончил лишь 4 класса церковно-приходской школы, после чего был вынужден бросить школу и пойти работать. В 17 лет он вступил в Социалистический союз молодёжи, а уже в 20 стал партийным функционером на ставке.

Брантинг был интеллектуалом, с жизнью рабочих был знаком в основном понаслышке, зато отлично разбирался в трудах теоретиков марксизма. Ханнсон, наоборот, сам вышел из бедной рабочей среды и, вместо воплощения в жизнь абстрактных теорий, хотел улучшить жизнь трудящихся на практике.

Ханнсон проводил социальные реформы куда активнее Брантинга. Государство стало частично оплачивать пособия по безработице, ввело ежегодный двухнедельный отпуск и отпуск по уходу за новорожденными, начало строить социальное жильё.

Во всём этом в тогдашнем западном мире не было ничего радикального и передового. Англия, Франция и особенно Германия вступили на путь социальных реформ куда раньше и к середине 1930-х годов прошли по нему куда дальше. Да что там Германия, в середине 1930-х даже США были куда более социалистической страной, чем Швеция.

Главным нововведением Ханссона стали не социальные льготы, а идея “народного дома” — государства, в котором будет одинаково хорошо всем его гражданам, независимо от их происхождения и дохода. Фактически это означало отказ от концепции классовой борьбы в пользу концепции классового сотрудничества. Многие соратники по партии обвиняли Ханссона в предательстве идеалов марксизма, но в конце концов его идеи стали магистральной линией шведской социал-демократии на следующие три десятилетия.

“Народный дом” был не просто словами. При Ханссоне политика в Швеции стала консенсусной: перед принятием любого важного закона социал-демократы советовались с другими партиями, пытались находить компромиссы и не протаскивать через парламент законы, против которых оппозиция категорически возражала. Именно это и позволило социал-демократам почти полвека продержаться у власти и создать политико-экономическую систему, которую принимало подавляющее большинство граждан. Это же вплоть до 1970-х годов удерживало Швецию от слишком радикальных шагов на пути к социализму.

Главным практическим результатом концепции “народного дома” стал так называемый “социальный корпоратизм”.

5. Становление шведской модели

В 1938 году конфедерация шведских профсоюзов LO заключила с ассоциацией шведских работодателей SAF так называемое Сальтшёбаденское соглашение — по названию модного курорта под Стокгольмом, где оно было подписано.

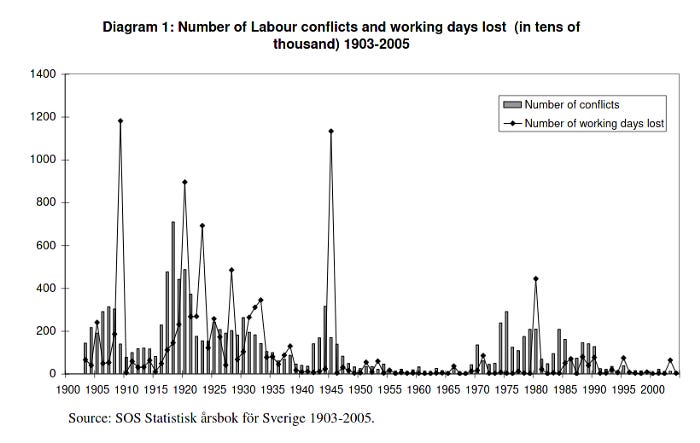

Соглашение было, по сути, мирным договором между профсоюзами и бизнесом, причём не первым. В первой трети 20-го века большинство западных стран сотрясали постоянные забастовки и локауты, но Швеция была рекордсменом. Количество ежегодных забастовок исчислялось десятками, в них участвовали десятки, а иногда и сотни тысяч рабочих. В 1928-м либеральное правительство учредило специальный трудовой суд, куда профсоюзы и предприниматели могли назначать своих представителей, и приняло закон о коллективных соглашениях для мирного разрешения трудовых споров. Но это не помогло. В начале 1931-го по Швеции прокатилась новая волна забастовок, одна из которых, на деревоперерабатывающем заводе в Одалене, закончилась трагически: когда забастовка стала массовой, руководство завода наняло штрейкбрейкеров. Бастующие на них напали, полицейские не смогли прекратить беспорядки, и власти округа попросили помощи армии, которая открыла по протестующим огонь, убив пятерых и ранив ещё столько же человек.

История вызвала гигантский скандал, привела к негласному мораторию на использование армии в решении гражданских конфликтов и во многом способствовала победе социал-демократов на выборах в следующем году. Но даже смерти не смогли остановить трудовые конфликты. Уже через год, летом 1932-го, по Швеции прошла ещё большая волна забастовок, которые закончились очередной дракой бастующих со штрейкбрейкерами и стрельбой. Правда, стреляла на этот раз не армия, а полиция и, к счастью, обошлось без убитых, хотя двое рабочих были тяжело ранены.

Правительство решило, что с этим пора что-то делать, и пригласило Конфедерацию профсоюзов (LO) и Ассоциацию работодателей (SAF) на совещание для разработки новых трудовых законов. Но ни профсоюзы, ни работодатели не захотели, чтобы трудовые конфликты решало правительство — и те, и другие боялись, что оно будет “подсуживать” соперникам.

В результате LO и SAF заключили соглашение сами, в обход правительства. По этому соглашению предприниматели и профсоюзы обязывались проводить переговоры и искать компромисс перед принятием любых важных решений. Соглашения касались всего, что могло повлиять на благополучие рабочих и предприятий: забастовок, локдаунов, зарплат, отпусков, сокращения, найма, закупок нового оборудования, профессионального обучения… Были разработаны стандартные процедуры разрешения конфликтов. Обе стороны взяли на себя обязательство решать трудовые конфликты так, чтобы не только прийти к согласию, но и не нарушать интересы третьих лиц и общественный порядок. Соглашение не было официальным правительственным документом, но имело для всех его участников силу закона. Рабочих, которые не хотели ему подчиняться и принимали участие в забастовках, профсоюзы лишали выплат из общих фондов и прочей помощи.

Конфликты между трудом и капиталом не исчезли, они продолжались, хотя их стало существенно меньше. Но, главное, теперь они разрешались мирно. На следующий же год количество забастовок и локаутов упало почти до нуля. При этом в других странах за эти годы количество забастовок, наоборот, выросло.

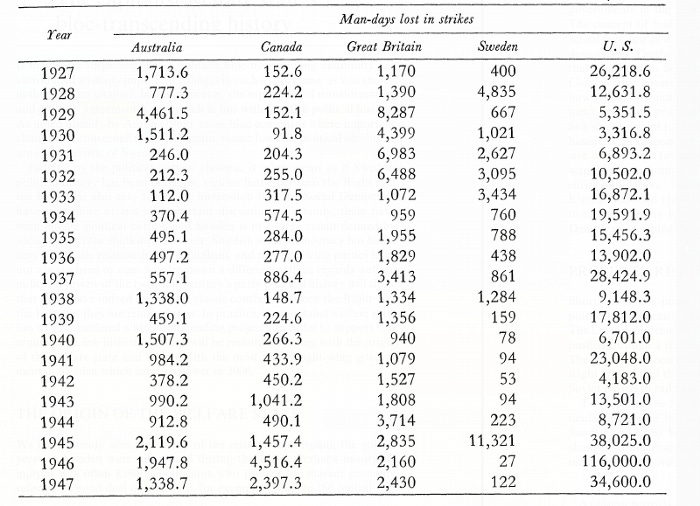

Правда, эту идиллию нарушила гигантская забастовка рабочих-металлистов в 1945 году, в которой приняло участие 123 тысячи человек. Рабочие под воздействием агитации активизировавшихся во время войны коммунистов не захотели принимать условия очередного коллективного соглашения о повышении зарплат.

Забастовка проходила полгода, с 3 февраля по 6 июля, и чуть было не превзошла (а по некоторым данным даже и превзошла) своим масштабом гигантскую забастовку 1909 года, но закончилась поражением бастующих: хозяева заводов при тихой поддержке Конфедерации профсоюзов отказались идти на уступки, и рабочим пришлось уступить.

Возможно, её окончанию помогло и то, что в середине июня финские коммунисты обратились к своим шведским товарищам с просьбой перестать бастовать, так как это мешает поставкам металла Советскому Союзу.

Влияние коммунистов после этого поражения резко упало, и Швеция, поиграв немного в классовую войну, вернулась к классовому миру. Количество забастовок вновь сократилось до минимального уровня и оставалось на нём вплоть до конца 1960-х, когда начались массовые забастовки госслужащих.

Соглашения эти действуют и сегодня, хотя в 1970-х они чуть не развалились. Благодаря им в Швеции нет официальной минимальной зарплаты: минимальная зарплата определяется отдельно для каждой отрасли, и не правительством, а соглашениями профсоюзов и предпринимателей.

С началом Второй мировой Ханссон сформировал Правительство народного согласия, в которое вошли все парламентские партии, кроме коммунистов. Войну Швеция прошла хорошо, не подвергаясь бомбежкам и продавая сырьё и машины обоим враждующим лагерям, но особенно Германии. С одной стороны, она пропускала через свою территорию немецкие войска, когда им нужно было попасть из Норвегии на Восточный фронт. С другой — приютила у себя норвежских и датских евреев и продала англичанам остатки упавшей на территорию Швеции после неудачного пробного пуска ракеты V-2.

В октябре 1946 Ханссон неожиданно умер от сердечного приступа прямо на улице, выходя из трамвая. Ему было всего 60. Лидером социал-демократов и, автоматически, новым главой правительства, неожиданно для всех стал мало кому известный Таге Эрландер, всего за два года до того впервые ставший министром — сначала без портфеля, а потом министром образования, культуры и религии. На постах лидера партии и главы правительства он продержался 23 года. Чуть ли не рекорд среди демократических стран.

Как и Ханссон, Эрландер родился в небогатой семье. Его отец был учителем начальных классов в деревенской школе, мать — домохозяйкой. После окончания школы он отслужил в армии, а потом окончил университет, где он увлёкся политикой и в результате сменил специализацию с математики на экономику.

После университета Эрландер некоторое время работал редактором Шведской энциклопедии и одновременно занимался партийной работой в молодёжных организациях социал-демократов.

В 1932-м, когда Ханссон стал премьер-министром, Эрландера избрали депутатом парламента и, в том же году, редакционного совета Энциклопедии. В парламенте его заметил министр социальной защиты и идеолог шведских социальных реформ Густав Мёллер. В 1938-м он получил важный пост в министерстве и во время войны руководил системой тайных лагерей, где содержались неблагонадёжные беженцы, в первую очередь коммунисты.

Когда, после смерти Ханссона, партия избрала Эрландера своим лидером, Мёллер, уверенный, что этот пост по праву должен принадлежать ему, посчитал это предательством со стороны своего протеже и демонстративно ушёл в отставку.

И, в общем, правильно сделал: работать в правительстве Эрландера ему бы наверняка не понравилось. Мёллер был сторонником радикальных реформ. Работая в правительстве “соглашателя” Ханссона, он просто ждал своего часа, чтобы прийти к власти и повести страну вперёд, к социализму. Эрландер, хоть он и был протеже Мёллера, вместо этого продолжил и развил политику Ханссона, и вместо того, чтобы строить социализм, искал компромиссов с правыми и большим бизнесом, даже когда у социал-демократов было в парламенте абсолютное большинство.

Нет, Эрландер, конечно, проводил социальную политику — всё-таки он был социал-демократом. В стране ввели гарантированную базовую пенсию, пособия на детей и субсидии на жильё. Эрландер расширил социальные службы: дома престарелых, детские сады, школы для старшеклассников, — и повысил налоги на богатых.

Но большинство этих мер не опережали другие западные страны а, наоборот, шли за ними в хвосте. Национализации “стратегических” отраслей, очень модной после войны на Западе, в Швеции не случилось. И, хоть налоги на богатых при Эрландере и выросли, они оставались ниже среднеевропейского уровня и даже ниже, чем в США.

Даже правые шведские экономисты сегодня относятся к большинству этих мер положительно: они, по крайней мере поначалу, не привели ни к избыточному регулированию, ни к бесконтрольному разрастанию государственных трат, зато освободили миллионы женщин от забот о маленьких детях и стариках и вывели их на рынок рабочей силы. Процент работающих женщин в Швеции во второй половине 20-го века был одним из самых высоких в Европе.

А работа после войны в Швеции была для всех. Швеция оказалась в уникально выгодном положении. Европа восстанавливалась, и ей были очень нужны сырьё и машины, но из-за разрушенных заводов и шахт возможности производить их были ограничены. Не пострадавшая от оккупации и бомбёжек Швеция снабжала европейские страны всем необходимым. И, в отличие от большинства европейских стран, Швеция не защищала свой рынок высокими импортными и экспортными тарифами (кроме тарифов на сельскохозяйственную продукцию, которые социал-демократы ввели как уступку своим партнёрам по коалиции из фермерской партии). Свободная торговля способствовала росту экономики и количества рабочих мест.

Но, главное, Эрландер оставил на месте систему договоров между профсоюзами и бизнесом, которую некоторые экономисты называют “коллективный laissez-faire”. Шведский рынок труда был, возможно, самым свободным в Европе в том, что касается вмешательства государства. По крайней мере до… Но не будем забегать вперёд.

Эрландер порвал с наследием Ханссона только в одном. Ханссон был почти пацифистом, ещё до того, как стать премьером, он, будучи министром обороны, резко сократил военные расходы. Эрландер же считал, что нейтралитет должен быть с кулаками. При нём военные расходы Швеции не просто выросли, но вышли на четвёртое место в мире в процентном отношении к бюджету, после США, СССР и Израиля. У Швеции были четвёртые (опять!) в мире — уже не в процентах к бюджету, а в самолётах — военно-воздушные силы. Эрландер даже хотел сделать шведскую атомную бомбу, но от этих планов пришлось отказаться из-за давления левого крыла партии.

Вместо этого новый премьер заключил тайное соглашение о военной помощи с США и Британией, по которому те обязались защищать Швецию от возможного нападения СССР, а Швеция обязалась предоставить им в случае войны свою инфраструктуру, в первую очередь порты и аэродромы. Сотрудничество нейтральной Швеции с США дошло до такой степени, что шведские инженеры участвовали в разработке систем наведения американских баллистических ракет. Но знала обо всём этом лишь горстка министров и генералов —тесное сотрудничество с НАТО держалось в такой строгой тайне, что о нём не знала не только широкая публика, но и большинство членов правительства.

Годы премьерства Эрландера считаются в Швеции золотым веком. Шведская экономика росла, как на дрожжах. Как уже говорилось в третьей части этой статьи, к 1960 году Швеция стала четвёртой богатейшей страной мира. И её жители тоже богатели. Налоги потихоньку росли, но зарплаты росли быстрее.

Всё это начало меняться после того, как Эрландер познакомился с одним молодым политическим активистом.

6. Великий реформатор

Великий реформатор, как назвал Улофа Пальме журнал американских радикальных социалистов Jacobin, имел мало общего с предыдущими лидерами социал-демократов Эрландером и Ханссоном. Скорее, его можно назвать политической реинкарнацией первого успешного шведского социалистического политика Яльмара Брантинга. Можно даже сказать, что он был Брантингом в кубе.

Как и Брантинг, он вышел совсем не из рабочей среды. Его дед со стороны отца, Свен Пальме, избирался членом шведского парламента и служил генеральным директором крупнейшей страховой компании в Скандинавии, а также председателем Либеральной избирательной ассоциации и Ассоциации страхователей.

Жена Свена, урождённая баронесса Ханна фон Борн, была дочерью спикера Сейма Великого княжества Финляндского, родственницей чуть ли не всех крупных шведских аристократических семейств, включая королей из династии Васа, и заседала в советах нескольких благотворительных организаций.

Дед Улофа по матери, Вольдемар фон Книрим, стал первым в России доктором экономических наук и ректором Рижского политехнического института (в английской Википедии пишут, что Улоф является правнуком члена Госсовета Российской Империи Александра фон Книрима, но это не так, Александр принадлежит к другой ветви фон Книримов).

Вольдемар женился на Элизабет Марте Александре Купфер, дочери известного врача Карла Вильгельма Купфера, возглавлявшего анатомические отделения университетов Киля, Кёнигсберга и Мюнхена и открывшего, среди прочего, устройство спинного мозга и названные в его честь клетки Купфера.

Отец Улофа, Гуннар Пальме, сменил своего отца, Свена, на посту гендиректора страховой компании Thule и заседал в наблюдательных советах Стокгольмского ипотечного банка, Шведской страховой ассоциации, Шведского общества спасения на водах и так далее, и так далее. Но Улоф его почти не знал: Гуннар умер, когда сыну было семь лет.

Мать, урождённая Элизабет фон Книрим, была активисткой борьбы за права шведских женщин и, как и её свекровь, заседала в правлениях полудюжины благотворительных организаций. Большая часть её родни ещё в начале 20-го века перебралась из России в Германию. Её брат был директором Dresdner Bank, кузен — директором IG Farben.

Свидетелем на свадьбе Гуннара и Элизабет был племянник короля Швеции граф Фолке Бернадотт, впоследствии ставший знаменитым дипломатом.

Улофа назвали в честь брата отца, который погиб смертью храбрых на финской гражданской войне при взятии Тампере, сражаясь за белых.

Уже с раннего детства Улоф, как достойный потомок аристократов, говорил по-немецки, английски и французски. После смерти отца его отдали в престижную школу-интернат, где обучались дети шведской элиты, в том числе и нынешний король Швеции Карл XVI Густав (правда, на 19 лет позже Пальме).

После окончания школы и прохождения обязательной военной службы Пальме уехал учиться в Америку и, как часто бывает с детьми из подобных семей, стал там левым. Одной из его студенческих статей стала критика “Дороги к рабству” Фридриха Хайека. К сожалению, мне не удалось её найти.

Закончив в 1948 обучение в Америке, Пальме год путешествовал по ней автостопом, а потом вернулся домой, где продолжил образование на факультете права Университета Стокгольма и, в том же году, вступил в Социал-демократическую партию. В 1951 его избрали секретарём Союза шведских студентов. На этом посту он особенно охотно занимался международными делами и постоянно ездил по Европе. И получив диплом, он предпочёл продолжать административно-политическую работу в Союзе, а не заниматься юриспруденцией.

Много позже, на посту премьер-министра Швеции, Пальме покажет себя наследником первого премьера социал-демократа Брантинга ещё и в том, что тоже будет видеть себя политиком мирового масштаба. Ему будет тесно в рамках маленькой Швеции, международные дела будут привлекать его куда больше домашних. Он будет гневно осуждать агрессию США во Вьетнаме, вторжение СССР в Чехословакию и апартеид в Южной Африке, ездить по конференциям, возглавлять комитеты, сколачивать международные организации, отчаянно бороться за право наций на самоопределение и, конечно же, дружить с популярным у левой молодёжи Фиделем. Шведов это будет всё сильнее раздражать. Однажды, когда Пальме, вернувшись из очередной зарубежной поездки, почти сразу же уедет в другую, одна из крупных стокгольмских газет выйдет с ядовитым заголовком “Улоф Пальме посетил Швецию”.

Но всё это будет потом. А пока, в сентябре 1951, уже не студент, но всё ещё секретарь Союза шведских студентов Пальме возвращался на поезде в Стокгольм из очередной поездки. И случайно оказался в одном купе с премьер-министром Таге Эрландером, который, как и большинство скандинавских политиков, регулярно пользовался общественным транспортом.

Они разговорились. Юный Пальме произвёл на Эрландера такое хорошее впечатление, что тот пригласил его на обед в свою официальную резиденцию, где дружеская беседа продолжилась.

На этом общение прервалось на два года. Пока замминистра образования, узнав, что Эрландер ищет себе нового персонального секретаря, “сообразительного и с хорошим знанием иностранных языков”, не предложил премьер-министру кандидатуру Пальме.

Эрландер вспомнил молодого человека, с которым он встретился в поезде, и снова позвал его к себе на обед. Пальме снова произвёл на Эрландера прекрасное впечатление, и вопрос был решён. Вскоре Пальме стал для премьер-министра не только секретарём, но и “шерпой”, переводчиком, спичрайтером и, неофициально, его главным советником. Эрландер был практиком. Он никогда не был теоретиком социал-демократии и не считал себя таковым. Ему был нужен способный идеолог. И он нашёл этого идеолога в Пальме. К 1955 году, ещё не достигнув 30 лет, Пальме фактически сделался чем-то вроде шведского Суркова — юным серым кардиналом шведской политики. Это стало началом конца Шведской модели как все её знали.

7. Вперёд, к победе социализма

С 1955-го, когда Пальме стал его советником, Эрландер начал куда более активно вмешиваться в экономику. В этом году было введено обязательное всеобщее медицинское страхование — до этого им занимались профсоюзы. Вскоре в Швеции ввели и обязательное всеобщее пенсионное страхование — раньше этим тоже занимались профсоюзы.

В этом же 1955 году правительство резко ограничило право фирм распоряжаться своими деньгами. Средства, которые фирмы хотели выделить на инвестиции, теперь должны были направляться в специальный фонд, инвестировать из которого можно было лишь с разрешения правительства. Социал-демократы считали, что это поможет избежать бизнес-циклов.

Банки тоже не могли проводить собственную кредитную политику — она строго регулировалась государством. Мало того, государство заставляло банки и другие финансовые организации — страховые компании и социальные фонды — инвестировать в социально значимые проекты, в первую очередь — строительство жилья. Коммерческие компании не хотели строить жильё, так как цены на него ещё с войны регулировались государством, и строительство не приносило прибыли. Поэтому бизнес начали принуждать делать это насильно. Покупка и продажа валюты тоже требовала специального разрешения.

— Быть берсерком — отличная работа. Добыча выше среднего, приступы неконтролируемой кровожадности дают раскрыться характеру, работаешь на свежем воздухе… — Да, но никто не предупреждает тебя о связанном с этой работой стрессе.

— Почему бы нам вместо грабежей не создать социалистическую демократию, знаменитую своими фрикадельками и весёленькой мебелью? — Ахахахаха!

В том же самом 1955 году правительство впервые решило вмешаться в трудовые отношения. Правда, пока что совсем осторожно.

В конце 1940 министр финансов Швеции Пер Эдвин Шёльд начал проводить регулярные встречи с представителями бизнеса, профсоюзов и других организаций, чтобы лучше понимать их мнение по важным для страны вопросам. Эти встречи назывались “Четверговый клуб”. Никакие решения на них не принимались. В 1955, когда Шёльд ушёл в отставку, Пальме убедил Эрландера повысить уровень дискуссии. До этого профсоюзы и предприниматели прекрасно обходились без государственной помощи, решая все вопросы между собой. Теперь, под влиянием Пальме, Эрландер решил вмешаться. Он начал сам проводить регулярные встречи с главами профсоюзов и крупными бизнесменами. И эти встречи проводились уже не просто за тем, чтобы узнать их мнения. Формально они по-прежнему оставались неофициальными, но на деле правительство стало третьей стороной в переговорах LO и SAF, арбитром и модератором этих переговорах. Сами переговоры теперь проходили в резиденции главы правительства Харпсунде.

Это не понравилось ни правым, ни левым. Правые обвинили правительство в том, что оно пытается управлять страной в обход парламента, и прозвали происходящее “Харпсундской демократией”. Левые заявили, что социал-демократы предали интересы рабочего класса и работают сводницей для толстосумов. Эрландер, как практик, понял, что никакой выгоды это ему не приносит, и в 1960-х харпсундские встречи прекратились.

Но до этого на них было принято одно судьбоносное решение.

В 1951 году работавшие на Конфедерацию профсоюзов экономисты Йоста Ренн и Рудольф Мейднер предложили реформу зарплат. По их плану, зарплаты за одинаковый труд на всех предприятиях должны были стать одинаковыми. Кроме этого, план накладывал ограничения на размеры зарплат снизу и сверху. В соответствии с ним минимальные зарплаты нужно было завысить, а максимальные — занизить.

Этот план должен был одним ударом убить даже не двух, а четырёх зайцев.

-

Во-первых и в главных, ускорение роста экономики. Поскольку низкие зарплаты будут установлены на искусственно высоком уровне, низкопроизводительные и отсталые предприятия не смогут их выплачивать и разорятся, а освободившиеся таким образом рабочие найдут себе место на выживших эффективных предприятиях, производящих товары с высокой добавленной стоимостью. А поскольку высокие зарплаты будут искусственно занижены, эти предприятия смогут сэкономить на квалифицированной рабочей силе и станут ещё более конкурентоспособными. Так как выживать будут лишь самые продуктивные и эффективные предприятия, экономика будет расти быстрее.

-

Во-вторых, победа над безработицей. Рост экономики приведёт к увеличению спроса на рабочую силу и, в перспективе, достижению полной занятости.

-

В-третьих, сдерживание инфляции. Искусственное сдерживание зарплат ограничит рост цен и не позволит раскручиваться инфляционной спирали.

-

Наконец, в четвёртых, выравнивание зарплат очевидным образом позволяло сократить имущественное неравенство. Профит!

В 1956 профсоюзы внесли модель Ренна-Мейднера на очередные переговоры с работодателями. Работодатели с радостью согласились. На первый взгляд это может показаться удивительным, но на самом деле ничего удивительного в этом не было. SAF представлял крупный бизнес. Устанавливая искусственно высокий потолок минимальных зарплат, крупный бизнес перекрывал кислород бойким мелким предприятиям, которые кусали его за пятки. Тому, что сейчас называют стартапы, хотя тогда это слово ещё не вошло в обиход. Мелкие зубастые новаторские предприятия не сразу достигают прибыли, первые годы они работают в убыток и не могут платить своим сотрудником высокие зарплаты. Модель Ренна-Мейднера гарантировала, что они загнутся ещё до того, как начнут представлять опасность для “крупных рыб”.

Особенно хорошо модель Ренна-Мейднера боролась со стартапами в сочетании со введённым годом ранее ограничением на инвестиции.

Ещё одной выгодой модели Ренна-Мейднера для большого бизнеса стало то, что из-за сдерживания роста зарплат, полупринудительного разорения менее прибыльных предприятий и принципа “одни и те же деньги за одну и ту же работу” компании перестали бороться друг с другом за работников и тратить на это деньги. Так как крупные шведские фирмы работали главным образом на экспорт и конкурировали не столько друг с другом, сколько с зарубежными фирмами, это их тоже отлично устраивало.

В общем, работодатели согласились, что будут платить рабочим достойную зарплату, профсоюзы согласились, что не будут требовать её повышения, а государство внесло свой вклад тем, что создало программу перемещения рабочей силы из тех регионов страны, где работы было мало, в те, где её становилось много. Все были довольны. До поры до времени программа действительно неплохо работала. Шведские фирмы, экономя на рабочей силе, добивались всё больших успехов на международном рынке. Проблемы начались через 20 лет.

Уже в начале 1960-х стало ясно, что Эрландер готовит из Пальме своего преемника. В 1963 он назначил его министром без портфеля. В 1965 — министром коммуникаций. В 1967 Пальме стал министром образования. А в 1969 Эрландер объявил, что уходит на отдых и передаёт Пальме власть в партии и стране.

Выше мы говорили, что Пальме был духовным наследником Брантинга. Был, но с одним исключением. Брантинг, увлёкшись международными делами, часто игнорировал шведские. Пальме, при всех его глобальных амбициях, не забывал о родине. Швеция по его плану должна была стать образцом, сияющим социалистическим идеалом, который будет прокладывать дорогу в светлое будущее и с которого будут брать пример остальные европейские страны.

Этот свой план Пальме начал реализовывать ещё до того, как он сделался премьером, на посту министра образования. Пальме ввёл щедрые студенческие субсидии, расширил право на бесплатное образование, стал открывать новые детские сады и провинциальные университеты. Но образованием дело не ограничилось.

При его правительстве социальные расходы начали расти небывалыми темпами. В начале 1970-х выросли все существующие пособия и были введены множество новых, для категорий людей, которые раньше не имели на них права: отцов, иммигрантов, тех, кто никогда не работал. Выросли и расширились пособия по инвалидности и уходу за ребёнком, субсидии на оплату квартир и визиты к дантисту. Была запущена огромная программа строительства социального жилья, из-за чего пригороды Стокгольма заросли типовыми бетонными коробками, как окраины Москвы и Варшавы. Пенсии и пособия по безработице выросли почти в полтора раза.

Государственные расходы достигли гигантского по тем временам уровня — почти 60% от ВВП. “Плачу за всё!” — заявило государство.

Но государство не может платить само, у него нет денег. Праздник неслыханной щедрости должен был кто-то оплачивать, и это, как обычно, были налогоплательщики.

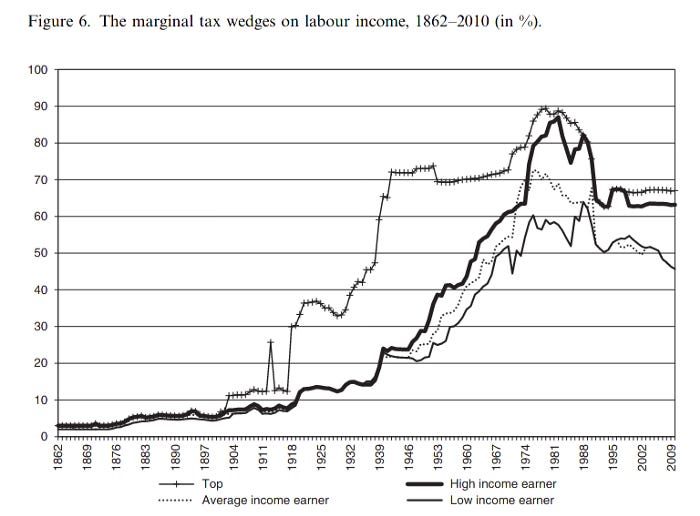

Шведские налоги непрерывно росли начиная со Второй мировой. Но в начале второго срока Пальме на посту премьер-министра они улетели в стратосферу. Ставка подоходного налога на самых богатых вместе с социальными выплатами стала самой высокой в мире — 89%. Но и налоги на более бедных тоже не отставали. Даже люди с низкими зарплатами начали отдавать государству более 60% доходов. А средний швед отдавал государству почти 3/4 зарплаты.

И это было не всё: кроме подоходного налога были ещё налог на сбережения, налог на наследство, и т.д. и т.п. А независимые профессионалы, фрилансеры, помимо всего этого должны были платить государству ещё и аналог налога на фонд работы труда, который отчисляют государству работодатели.

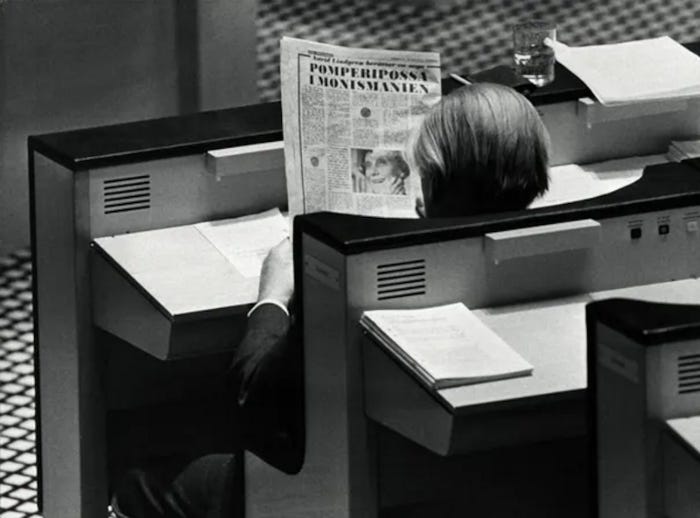

Резкий рост налогов привёл к двум громким скандалам. В 1976 году налоговая служба насчитала знаменитой писательнице Астрид Линдгрен 102% налогов. Линдгрен сообщила об этой неприятности городу и миру и даже написала по этому поводу сказку “Помперипосса в Монисмании” о злой волшебнице Помперипоссе, которая заставляет своих подданных отдавать ей больше денег, чем они зарабатывают. Сказка вышла в правом таблоиде Expressen. Свой звонок редактору Линдгрен начала словами “Это говорит Астрид Линдгрен, бывший социальный демократ”.

В том же году не менее знаменитого режиссёра Ингмара Бергмана арестовали прямо на сцене Королевского драматического театра по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Обвинение оказалось ложным, Бергмана пришлось отпустить, и он эмигрировал из Швеции в Западную Германию. На прощанье Бергман громко хлопнул дверью, опубликовав в том же Expressen злое открытое письмо о новых шведских порядках.

Год был предвыборным, и Пальме не нашёл ничего лучше, как заявить, что Линдгрен и Бергман просто пиарятся.

Это не помогло — социал-демократы проиграли выборы.

Повышение налогов было не единственной и, возможно, не главной причиной поражения социал-демократов. Главной проблемой было то, что модель Ренна-Мейдрена внезапно перестала работать.

В 1940-х и 1950-х шведская промышленность снабжала разрушенную войной Европу. Но к середине 1960-х Европа окончательно восстановилась. К тому же 1960-е стали временем глобализации.

В 1957-м шесть западноевропейских стран, Франция, Германия, Голландия, Бельгия, Люксембург и Италия, организовали Европейское экономическое сообщество, чтобы интегрировать свои экономики и убрать таможенные барьеры. В 1960-м Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария и Великобритания образовали конкурирующую Европейскую ассоциацию свободной торговли. Через пару лет несколько членов ЕАСТ, включая Швецию, заключили с ЕЭС договоры об ассоциации. Таможенные границы между европейскими странами начали исчезать.

В результате обоих этих процессов у шведских фирм появилось множество конкурентов, которые не были связаны политикой солидарных зарплат и ограничением на инвестиции и могли конкурировать друг с другом за работников, повышая им зарплаты, и вкладывать деньги в перспективные области. Маленькие компании, которые могли бы быстро использовать новые бизнес-ниши, из-за отсутствия инвестиций и высоких минимальных зарплат тоже не могли развиваться. Производительность труда, которую в первую очередь и должна была повысить модель Ренна-Мейднера, наоборот, упала. Швеция стала страной крупного неэффективного бизнеса.

Шведы начали терять позиции на мировом рынке. В начале 1970-х правительство, чтобы улучшить положение экспортёров, принялось вливать деньги в неэффективные крупные предприятия, а когда не помогло и это, начало девальвировать крону, чтобы помочь экспортёрам. Это привело к небывалому росту инфляции — которую модель Ренна-Мейднера должна была окончательно победить. Формально зарплаты росли, но рабочие на свои деньги могли купить всё меньше и меньше.

Профсоюзам всё это не нравилось. Они начали требовать от работодателей всё большего повышения зарплат. Работодатели, которые и так едва сводили концы с концами, отказывались идти на компромисс. Вместо повышений зарплат начались сокращения штатов и увольнения — в первую очередь тех, кто работал хуже других: если лучшим рабочим нельзя поднять зарплату, то по крайней мере можно уволить худших. Это ещё больше возмутило профсоюзы. Сальтшёбаденское соглашение между профсоюзами и предпринимателями, на котором держалась вся шведская модель, начало давать сбои.

В конце 1960-х произошёл ещё один глобальный сдвиг. Левое движение окрепло и радикализовалось. К руководству профсоюзов приходило всё больше людей, которые хотели всего и сразу. Они не понимали, зачем вести трудные переговоры с работодателями, если существует государство, которое может и должно заставить их вести себя так, как надо.

Профсоюзы начали давить на правительство. Время от времени они пытались делать это и раньше, но Эрландер всегда находил способы мягко им отказать. В Пальме, который сочувствовал левым радикалам, профсоюзы наконец-то нашли союзника.

В 1974 правительство отбросило политику невмешательства в трудовые споры и приняло Закон о защите работников. Уволить работников по этому закону стало почти невозможным. Как невежливо написал по этому поводу один британский журналист: “Если шведский рабочий насрёт на стол директора и подотрётся годовым отчётом, ему можно будет вынести первое из пяти предшествующих увольнению предупреждений. Но только если против этого не возражает буфетчица”.

Если избежать сокращений рабочей силы было уж совсем невозможно, предприятия должны были в первую очередь увольнять тех, кого они позже наняли, независимо от их рабочих качеств. На рынке труда начал действовать принцип “первым наняли, последним уволили”.

Это, понятно, не улучшило отношения профсоюзов и бизнеса. Консультации LO и SAF стали ещё более напряженными и совсем перестали приносить результат.

В 1976 профсоюзы провели через правительство Пальме ещё один закон — Закон о соучастии в трудовой жизни. По этому закону работодатели были обязаны консультироваться с профсоюзами по всем относящимся к производству вопросам. Работодатели делали это уже давно, с 1938 года. Но раньше они делали это в результате добровольных соглашений. Теперь добровольное стало обязательным.

Бизнес не любит, когда его ставят в такие условия. Возможно, если бы такой закон был принят в 1950-е, фирмы бы поплакали и пошли его исполнять — деться им было бы некуда. Но в середине 1970-х глобализация уже шла полным ходом. Поэтому в результате закона крупные шведские фирмы фактически перестали нанимать новых рабочих в Швеции и вместо этого стали строить заводы и нанимать персонал в других странах.

Профсоюзы решили опять поднять ставки.

9. Проклятые фонды

В начале 1970-х профсоюзы предложили новую концепцию. Она называлась “Фонды трудящихся”.

Профсоюзы, которые в 1956-м всучили работодателям модель Ренна-Мейднера, почти сразу же начали обижаться на то, что из-за вводимого этой моделью контроля зарплат предприниматели получают “избыточную прибыль”. Фонды трудящихся были призваны исправить этот недостаток. Предприятия должны были отчислять часть прибыли в специальные фонды, предназначенные для выкупа акций этих самых компаний. Таким образом трудящиеся начнут участвовать в прибылях бизнеса и станут его совладельцами.

Пальме в 1973 году публично поддержал проект и выразил надежду, что он постепенно будет реализован во всех западных странах, превратив бездушную капиталистическую экономику в душевную смешанную.

Окончательную версию концепции представил в 1976 году один из авторов модели Ренна-Мейднера, Рудольф Мейднер. По замыслу Мейднера и руководителей профсоюзов, в Фонды трудящихся должно было ежегодно отчисляться 20% всей прибыли предприятий, где работает более 50 человек. Средства из фондов могли использоваться с одной единственной целью — для выкупа акций, которые предприниматели будут обязаны продавать профсоюзам, хотят они такого или нет. Предполагалось, что уже через пару десятков лет в руки профсоюзов попадут контрольные пакеты всех крупных шведских предприятий. Швеция построит настоящий социализм, причём безо всяких революций.

Мейднер, будучи экономистом, надеялся, что фонды решат ещё одну проблему: остановят инфляционную спираль, которую не смогла остановить его предыдущая модель, разработанная вместе с Ренном. По его замыслу, рабочие, зная, что прибыль предприятий идёт на выкуп акций в их пользу, перестанут требовать повышения зарплат.

Но что-то пошло не так.

Рабочие прекрасно поняли концепцию. Но идея, что вместо того, чтобы попадать к ним в карман, “лишние” деньги будут отчисляться в какие-то фонды, тратить которые смогут лишь профсоюзные боссы, крайне им не понравилась.

О том, что концепция, по которой у них за их же собственные деньги отжимали бизнес, не понравилась работодателям, нечего и говорить.

Несмотря на это, профсоюзные лидеры стояли за идею горой.

План Мейднера оказался слишком радикальным даже для Пальме. Он не хотел говорить профсоюзам ни да, ни нет, заявляя, что в целом он “за”, но модель нужно хорошенько обдумать и провести широкие консультации с общественностью. Но это никого не устроило. Социал-демократы потеряли поддержку рабочих и бизнеса. В 1976 году к власти, впервые за 40 лет, пришло правое правительство.

Ситуация была настолько необычной, что вызвала серьёзную неразбериху — в социал-демократической партии за эти 40 лет не осталось никого, кто бы помнил, как передавать власть оппозиции. Но в конце концов социал-демократы справились и с этим.

Правда, оппозиции передали не всё. Пальме так часто и гневно клеймил американский неоимпериализм, что тайное военное сотрудничество с США стало для него постоянной головной болью. На самом деле оно было проблемой для Эрландера — если бы тайна открылась, противоречие между официальным нейтралитетом Швеции и её неофициальными, но очень тесными союзническими отношениями с США наверняка вызвало бы скандал. Но Эрландер по крайней мере не выступал с речами, осуждающими американскую внешнюю политику. Так что при Пальме эта проблема вышла на совсем новый уровень — контраст был слишком большим. В результате он позволил военному сотрудничеству постепенно усохнуть. Новому правительству о нём не сообщили, да и сообщать было почти уже не о чем. Нейтралитет Швеции из ширмы превратился в реальность. Советская разведка, похоже, знала и о сотрудничестве и о его прекращении: с начала 1980-х советские подводные лодки начали регулярно заходить в шведские территориальные воды (СССР, разумеется, всё отрицал).

Новое коалиционное правительство консерваторов (Moderata samlingspartiet), либералов (Folkpartiet liberalerna) и центристов (Centerpartiet) возглавил центрист Турбьёрн Фельдин.

Находясь в оппозиции, Фельдин производил впечатление очень решительного политика. Когда он пришёл к власти, оказалось, что это впечатление было ложным. Правое правительство не оправдало возлагаемых на него избирателями надежд. Особенно главной — снижения налогов. Ситуация в экономике и положение государственной казны были настолько плачевными, что правительство просто не осмелилось это сделать. Некоторые налоги, например, НДС, даже повысились.

Не осмелились правые и на серьёзную либерализацию. Правительство проводило какие-то реформы, но они были очень осторожными. Одиозный Закон о защите работников не отменили, а “исправили”. Главным исправлением стало разрешение фирмам увольнять двух (!) работников вне рамок правила “первым наняли, последним уволили”.

Правительство Фельдина продолжило девальвировать крону и начало активно выкупать акции убыточных предприятий, чтобы помочь им остаться на плаву. В результате, по словам одного экономиста, “правые за 2 года фактически национализировали больше предприятий, чем левые за предыдущие 40”.

Либералы и консерваторы требовали реформ и демонтажа построенного Пальме социализма. Центристы колебались. Напряжение в правительстве росло. Последней каплей стал вопрос ядерной энергии. Либералы и консерваторы (как и социал-демократы) были за, центристы — против. В 1978-м коалиция распалась.

Новое правительство сформировали либералы из Народной либеральной партии. Но это было правительство меньшинства, которое держалось у власти только благодаря поддержке социал-демократов и только до выборов. Проводить реформы оно не могло. Приближались выборы, правые партии начали бороться друг с другом за влияние, и Пальме с удовольствием фотографировался рядом с предвыборным плакатом консерваторов “Швецией либералов правит Улоф Пальме”.

Следующие выборы в 1979 году (в то время в Швеции выборы проводились каждые три года) снова выиграли правые. Центристы потеряли четверть своих мест в парламенте, но Фельдин опять стал премьером центристко-либерально-консервативной коалиции.

И снова повторилась та же история: три правые партии не смогли договориться. Через два года коалиция опять развалилась, и опять из-за споров об атомной энергии. Правда, на этот раз правительство меньшинства, держащееся у власти лишь благодаря доброте социал-демократов, возглавили центристы во главе с Фельдином. Но результат был тот же — никаких осмысленных реформ за три года.

Устав ждать, на выборах 1982 шведы опять доверили свою судьбу Пальме.

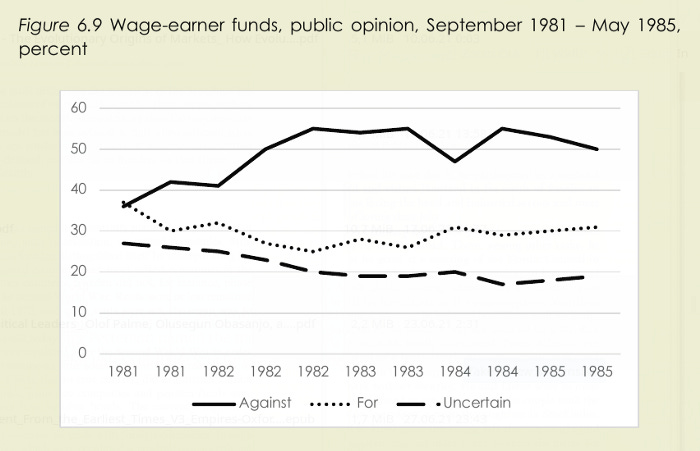

Придя к власти, Пальме немного снизил налоги для бедных и среднего класса и ещё больше повысил их для богатых. И сделал то, чего так боялось почти всё общество от рабочих до капиталистов — принял закон о фондах трудящихся. Он уже не мог отказаться, так как ещё два раза в предвыборные годы обещал профсоюзам ввести эти фонды: сначала в 1978, а потом в 1981.

Многие члены руководства социал-демократов были, мягко говоря, не в восторге от этой идеи. Но партия нуждалась в поддержке профсоюзов. А значит, обещание нужно было выполнять. Боясь гнева избирателей, социал-демократы попытались, насколько это возможно, выхолостить идею. Речь уже не шла ни о каком контроле профсоюзов над фирмами: фонды могли владеть не более 8% акционерного капитала предприятия, и главной их целью было получения доходов путём инвестиций в растущие акции. В общем, по сути они были чем-то вроде коллективных инвестиционных фондов. К тому же они вводились на экспериментальный семилетний срок — а дальше будет видно.

Такой вариант не устроил вообще никого. Профсоюзы посчитали это предательством интересов рабочего класса. Сам рабочий класс был по-прежнему недоволен тем, что “избыточная” прибыль предприятий будет уходить в какие-то дурацкие фонды, а не на повышение зарплаты. А капиталисты были уверены, что все эти 8% — просто дымовая завеса, чтобы провести фонды через парламент, и потом, когда испытательный период закончится, социал-демократы вернутся к изначальной идее принудительного выкупа профсоюзами контрольного пакета компаний за собственные деньги их владельцев.

4 октября 1983 года в Стокгольме прошла демонстрация протеста против фондов трудящихся. По данным организаторов в ней участвовало 100 тысяч человек. По данным прессы — 75 000. По данным полиции —только 50 000. В любом случае, это была самая большая демонстрация в истории Швеции.

Но протесты не помогли. 21 декабря 1983 левое большинство в парламенте приняло закон, по которому фонды становились реальностью.

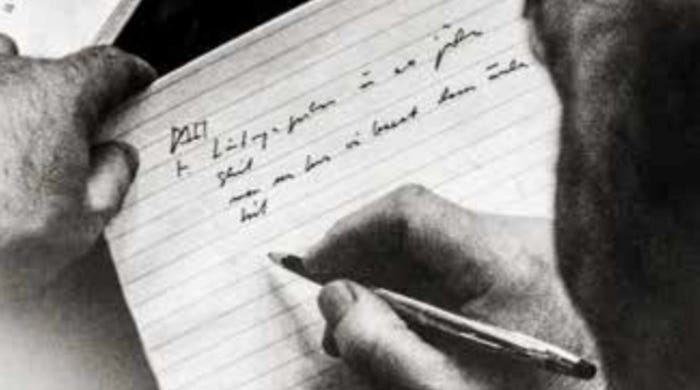

Сразу же после голосования один из фотографов на галерее прессы заснял, как министр финансов Челль-Улоф Фельд что-то пишет в своём блокноте. Когда фотографию увеличили, оказалось, что это стихотворение:

Фонды трудящихся — ебучее говно,

Но мы их протащили всё равно.

Бизнес ответил бегством. Крупнейшие шведские компании — IKEA, Tetrapak, H&M, — перебрались за границу. H&M потом всё же вернулась, но не раньше, чем власть перешла к консерваторам. IKEA и Tetrapak — уже нет. IKEA, со всеми её фрикадельками и шведскими флажками, принадлежит сегодня холдингу, зарегистрированному в Голландии, который, в свою очередь, находится в собственности фонда со штаб-квартирой в Лихтенштейне. Сам Ингмар Кампрад, который, по легенде, ходил в заношенном костюме и ездил на старом Вольво, сбежал из Швеции в Швейцарию на несколько лет раньше, сразу после повышения налогов.

Перед выборами 1985 года дела социал-демократов выглядели плохо. Опросы давали партии меньше 40%. Консерваторы по опросам получали около 30% — столько они не получали никогда, даже и близко. Всё говорило о разгромной победе правых.

Но правые сами себя победили. Лидер консерваторов из рук вон плохо провёл дебаты, обещая вместо полноценных реформ какую-то ерунду типа уменьшения взносов на нужды молодёжных организаций. К тому же он не гнушался персональных нападок, чего шведские избиратели традиционно не любят — в 1976 году за то же ругали Пальме. Руководство центристов, в свою очередь, незадолго до выборов решило составить предвыборный блок с никогда не преодолевавшими проходной барьер христианскими демократами. Многим фракциям в партии этот союз не понравился, и вместо предвыборной агитации партия занялась увлекательными внутренними дрязгами.

Единственной из правых партий, которой удалось не потерять избирателей, стали либералы. Они отлично провели предвыборную кампанию и получили в 2,5 раза больше голосов, чем на выборах 1982. В результате, несмотря на потери консерваторов и центристов, правый блок увеличил своё представительство в парламенте на 8 человек. Левые — социал-демократы и коммунисты — столько же потеряли. Но для победы правых этого было мало. У левых по-прежнему осталось большинство, хотя оно и сократилось до всего 4 голосов. Пальме в четвертый раз стал премьером. Но на этот раз совсем ненадолго. Всего на неполных 5 месяцев.

10. Убийство

Вечером пятницы 28 февраля 1986 года Пальме с женой, сыном и его девушкой пошли в кино. Охрану Пальме отпустил, ещё уйдя с работы — он не думал, что она ему понадобится. Шведские политики часто ходили без охраны. После окончания фильма сын с девушкой отправились гулять дальше, а Пальме с женой пошли к метро, чтобы ехать домой. В 23:21, на перекрестке улиц Sveavägen и Tunnelgatan (часть её теперь называется Olof Palmes gata) к ним сзади подошёл человек с пистолетом и сделал два выстрела: в Пальме и в его жену Лисбет. Жена отделалась лёгким ранением. Пальме был ранен тяжело. Полиция прибыла на место преступления через 3 минуты, скорая через 4. Но врачи не смогли спасти премьер-министра. Через 45 минут после выстрела Пальме умер в больнице.

Вечером того же дня полиция арестовала 33-летнего Виктора Гуннарсона, бывшего члена Европейской рабочей партии —маргинальной организации фашистского толка, руководство которой ненавидело Пальме. Дома у Гуннарсона нашли пистолет того же типа, из которого стреляли в Пальме — револьвер .357 калибра, — и печатные материалы, направленные против убитого премьер-министра. Однако револьвер оказался не тем, из которого был сделан выстрел. Других свидетельств против Гуннарсона не было, не считая того, что он был похож на описание убийцы, данное одним свидетелем. В конце концов его отпустили, не предъявив обвинений. Многие всё равно считали его убийцей, и, устав от травли, он эмигрировал в США, где через 5 лет был убит ревнивым бывшим своей любовницы.

Следующего подозреваемого арестовали только через три года. Алкоголика, наркомана и мелкого преступника Кристера Петерссона, осуждённого в 1970 за убийство (он подрался в магазине с другим покупателем при покупке рождественских подарков, пырнул его ножом и отсидел 1,5 года в психбольнице) задержали потому, что в криминальном мире Стокгольма ходили слухи о том, что Пальме застрелил он. Никаких серьёзных свидетельств против него не было, но вдова Пальме Лисбет и другие свидетели опознали Петерссона как убийцу среди десяти человек. В июле 1989-го его приговорили к пожизненному заключению. Однако мнения разделились: трое судей были за осуждение, двое — за оправдание за недостаточностью улик.

Уже в декабре того же года апелляционный суд отменил приговор. Причиной стало то, что прокуратура так и не смогла предъявить ни мотивов, ни орудия убийства. К тому же выяснилось, что на опознании полицейские активно подсказывали свидетелям, кого именно им нужно опознавать. Петерссона отпустили, присудив ему 300 тысяч крон компенсации (Петерссон требовал 2 миллиона).

В отличие от Гуннарсона, Петерссону с его нестабильной психикой, похоже, нравилось внимание, которое проявляют к нему публика и СМИ. Но сидеть ему не хотелось. Поэтому он то признавался, что он убил Пальме, то категорически это отрицал. Дело против него пытались открыть ещё раз в 1997 году по вновь выяснившимся обстоятельствам: из-за признаний и того, что ещё несколько человек заявили, что видели его у места преступления. Но Верховный суд отклонил просьбу прокуратуры, так как счёл эти обстоятельства недостаточными: никаких материальных свидетельств его вины, и в первую очередь револьвера, обнаружить так и не удалось.

В сентябре 2004 Петерссон подрался с полицией. При задержании полицейские сломали ему руку. Ему поставили гипс и отпустили на следующее утро. На выходе из госпиталя Петерссон упал, возможно из-за эпилептического припадка, и ударился затылком об асфальт. Он впал в кому и умер через две недели из-за кровоизлияния в мозг.

В Швеции наркоман и возможный убийца без мотива после смерти стал культовым персонажем.

Ещё один подозреваемый появился у полиции в 1999 году. Он известен лишь под инициалами GH. Подозреваемым он стал после того, как отказался предъявить зарегистрированный на него револьвер .357 калибра, заявив, что продал его неизвестному человеку. Этот револьвер стал единственным револьвером такого калибра в Стокгольме, который не прошёл баллистическую экспертизу. Кроме того, некоторые свидетели показали, что видели его недалеко от места убийства, и он хорошо подходил под описание убийцы, данное разными свидетелями. GH пару раз вызывали на допросы в полицию, но он на них не являлся. Однако никаких других свидетельств против него полиция не нашла, и обвинения ему не предъявили. GH страдал припадками буйной паранойи. Во время одного из таких припадков в 2008 году его брат вызвал полицию, и он застрелился, когда полиция начала стучать в его дверь.

В 2010 шведский парламент отменил срок давности по делу Пальме, но найти убийцу это не помогло. Хотя в теориях о том, кто это сделал, недостатка не было. Разные авторы обвиняли в убийстве ЦРУ, КГБ, югославские спецслужбы, хорватских сепаратистов, южноафриканских расистов, чилийских фашистов, итальянскую мафию, курдских террористов из РПК, индийских торговцев оружием и заговорщиков в шведской полиции. Существует даже популярный еженедельный и многолетний шведский подкаст Palmemordet, автор которого каждую неделю разбирает разные версии случившегося.

11. Конец социализма

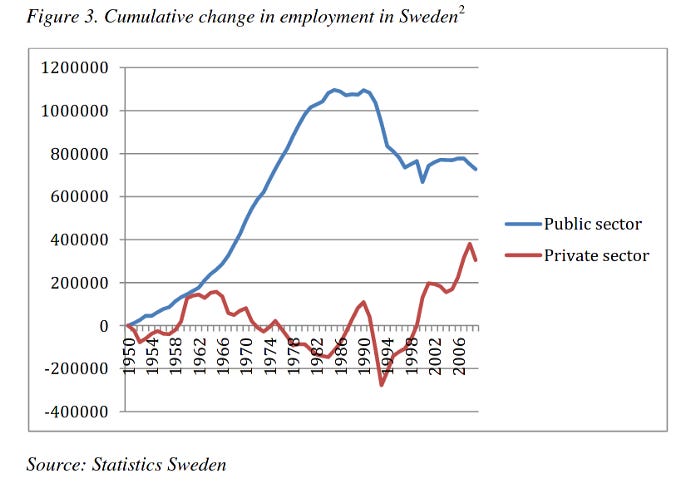

С 1970 по 1985 экономика Швеции резко затормозила. Государственный сектор рос как на дрожжах, а частный стагнировал.

Экономический рост резко замедлился не только по сравнению с прошлыми годами, но и по сравнению с другими развитыми странами. В 1970-м, первом году Пальме у власти, Швеция была третьей богатейшей страной мира. В 1976-м, когда он впервые оставил пост, только шестой. К середине 1980-х Швеция сползла во вторую десятку. Инфляция достигла бешеных темпов, а зарплаты фактически не росли.

Стало понятно, что экономика с самыми высокими в мире налогами, в которой регулируется каждый чих, в условиях глобализации не может быть эффективной, и с ней нужно что-то делать.

Первые реформы начались ещё при Пальме. В ноябре 1985, вскоре после выборов, правительство перестало диктовать банкам процентные ставки и отменило ограничения на кредиты. Кончилась политика ручного управления банковским сектором, которая действовала десятки лет. Шведская пресса назвала это “ноябрьской революцией”.

После смерти Пальме премьер-министром стал его заместитель Ингвар Карлссон, сын складского рабочего. При нём реформы продолжились. В 1988 началась осторожная дерегуляция железных дорог, телекоммуникаций и авиации. В 1990–1991-м, перед выборами, правительство Карлссона при поддержке либералов впровело “налоговую реформу столетия” — налоги на людей и корпорации были резко снижены, при расширении налоговой базы. Верхняя ставка подоходного налога опустилась с почти 90% до примерно 50%.

Но социал-демократов это не спасло. Выборы 1991-го они проиграли. К власти опять пришло правительство правых во главе с молодым консерватором Карлом Бильдтом.

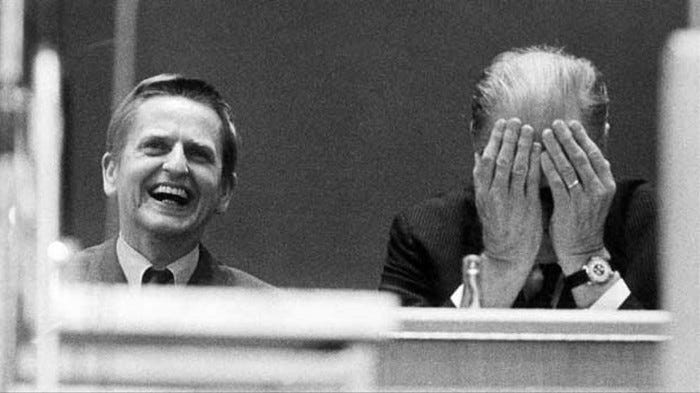

Бывший лидер Консерваторов Йёста Бохман поздравляет своего зятя Карла Бильдта с победой на выборах. 1991, фото — Рогер Турессон.

Хоть Бильдт и производил впечатление ботаника, он оказался куда более решительным, чем правые политики, сумевшие взять власть в 1976-м, но не сумевшие провести никаких реформ. Реформы Бильдта стали самыми радикальными как минимум за полвека. Его правительство

-

Приватизировало крупные государственные предприятия и коммунальные службы.

-

Отменило ограничения на инвестиции.

-

Разрешило муниципалитетам тратить налоги по своему усмотрению.

-

Снизило пособия по безработице.

-

Разрешило частным компаниям работать авиационными и железнодорожными превозчиками.

-

Разрешило частным компаниям работать почтовыми и телефонными операторами.

-

Разрешило частное радио и телевидение.

-

Разрешило частные агентства по найму рабочей силы.

-

Разрешило частные дома престарелых, социальные службы, а также детсады и школы, которые, правда, не могли сами брать деньги с клиентов: вместо этого правительство ввело школьные ваучеры — “купоны на обучение”, которые родители могли отнести в любую школу по своему выбору, государственную или частную.

-

И отменило Фонды трудящихся, отдав скопившиеся там деньги на пенсии и финансирование науки.

Но Бильдту не повезло. Переход от социализма к капитализму вызвал в Швеции, как и в России, страшный экономический кризис. Причём в том же самом 1992-м году.

Как считает большинство экономистов, причиной стала дерегуляция кредитного рынка, предпринятая предыдущим правительством. Правда, как говорят те же самые экономисты, и предыдущее правительство не виновато, дерегуляцию пришлось бы проводить в любом случае.

Как бы то ни было, шведские банки, которые предыдущие 50 лет не могли проводить собственную кредитную политику и в результате разучились рассчитывать риски, опьянённые полученной в 1985-м свободой, начали раздавать кредиты направо и налево и надули огромный кредитный пузырь, который в 1992-м лопнул. Государственный долг и безработица выросли, ВВП упал — а вслед за ним обвалилось и правительство Бильдта.

На следующих выборах к власти опять пришли социал-демократы во главе с Ингваром Карлссоном. Чтобы сократить бюджетный дефицит, они опять повысили налоги, правда, по сравнению с 1970-ми очень умеренно. Но одновременно продолжили дерегуляцию, приватизацию и снижение всевозможных пособий, хоть и не в таком быстром темпе, как Бильдт.

В 2006-м к власти опять пришли правые, которые сумели выиграть и следующие выборы, несмотря на глобальный кризис 2008 года. Они снова снизили налоги и провели очередное дерегулирование, почти окончательно демонтировав остатки шведского социализма.

В результате последнюю четверть века экономика Швеции снова растёт быстрее соседей.

Но от двух реликтов социализма не удаётся избавиться до сих пор. Это одни из самых жёстких в Европе условий увольнения рабочих и один из самых жестких в Европе контроль цены найма жилья.

И то, и другое приводит ровно к противоположным результатам по сравнению с поставленной целью. Невозможность уволить плохих сотрудников вызывает высокую безработицу, особенно среди молодёжи, так как работодатели боятся нанимать непроверенных людей, которых нельзя уволить. А строгий контроль цены найма — к дефициту жилья и росту этой цены: девелоперы не хотят строить, а квартировладельцы — сдавать квартиры себе в убыток, сокращая предложение на рынке жилья. Официально квартиры с контролируемым наймом в Швеции сдаются существенно дешевле, чем в большинстве западноевропейских столиц. Проблема в том, что таких квартир на рынке фактически нет, и большинству приходится снимать квартиры на сером рынке за вдвое большую цену.

В июне этого года из-за попытки реформировать эти последние бастионы социализма пало очередное правительство социал-демократов под руководством Стефана Лёвена, которое держалось при поддержке левых. Предложения правительства были очень скромными: отменить контроль найма в новостройках и разрешать фирмам увольнять вне правила “первым наняли, последним уволили” пятерых сотрудников. Но для левых и это оказалось неприемлемым. Правительству впервые в истории Швеции был объявлен вотум недоверия.

Правда, 7 июля Лёвену удалось создать новое правительство меньшинства, и он планирует продолжить реформы.

12. Эпилог. Человек из Скандии.

10 июня 2020 года прокуратура Швеции созвала пресс-конференцию, где объявила, что знает убийцу. Это Стиг Энгстрём, дизайнер страховой компании Скандия, в которой когда-то работал дед Пальме. Главный офис Скандии находился в двух шагах от места преступления.

Заявление было неожиданным, но имя — нет. Про то, что Энгстрём и есть убийца Пальме, в Швеции к тому времени уже были изданы две книги — “Враг государства” Ларса Ларссона в 2016 и “Неправдоподобный убийца” Томаса Петерссона в 2018. Их авторы строили свои теории на том, что Энгстрём вышел из офиса компании буквально за минуту до убийства премьер-министра, и у этого есть свидетели. Сам Энгстрём утверждал, что стал первым свидетелем преступления, видел убийцу, помогал охранять тело до приезда полиции, утешал жену Пальме и пытался показать полицейским, куда убежал убийца, но они от него отмахнулись.

Однако его показания не совпадали с показаниями других свидетелей. И, главное, никто не смог подтвердить, что он был рядом с трупом в первые минуты. Другие свидетели видели его рядом с местом преступления за минуту до выстрела, но не видели после. К тому же его одежда в тот день, вплоть до сумки, совпадала с описаниями одежды убийцы.

Полиция несколько раз допросила Энгстрёма в первые годы после случившегося, но он не стал ни подозреваемым, ни свидетелем, так как его показания сочли ненадёжными. Но он не успокаивался и всячески искал внимания прессы, давал интервью и рассказывал о своих безуспешных попытках оказать помощь следствию. Это заставляло полицию ещё более скептически относиться к его рассказам. К тому же его друзья и бывшая жена рассказывали, что Энгстрём болезненно любит внимание и не гнушается приврать, чтобы его получать. Ещё до убийства Пальме он искал любой повод оказаться на публике. Так, в 1981 году он, например, дал интервью одной из шведских газет о том, что по характеру является андрогином, то есть одновременно мужчиной и женщиной. Это сегодня гендер-флюидом никого не удивишь, а 40 лет назад это было скандальным и интересным. В 1986-м, обидевшись, что полиция не пригласила его на реконструкцию убийства Пальме, он позвонил на телевидение и предложил под его руководством инсценировать собственную реконструкцию. Телевизионщики с радостью согласились.

К началу 1990-х Энгстрём всем примелькался, у него перестали брать интервью и он пропал из газет и с экранов, и о нём на время забыли. На допросы его перестали звать ещё раньше, хотя он писал в полицию письма, где предлагал рассказать о новых вспомнившихся ему подробностях.

Об Энгстрёме не вспоминали почти четверть века, пока в середине 2010-х сначала журналисты, а потом и полиция внезапно не решили, что вот он, убийца.

Прокуратура, по сути, рассказала то же, что было написано в книгах Ларссона и Петерссона. Никаких новых свидетельств у неё не было. Она обнаружила, что у приятеля Энгстрёма был нелегальный револьвер .357 калибра и даже нашла этот револьвер, но баллистическая экспертиза не дала однозначного результата. Никакого мотива убийства ведущий дело прокурор Крис Петерссон, однофамилец автора второй книги и почти полный тёзка предыдущего подозреваемого (только тот был Christer, а этот Krister), тоже не предложил.

Тем не менее он заявил, что убийца известен, но, к сожалению, ему уже нельзя предъявить обвинения, так как его нет в живых: Стиг Энгстрём умер ещё в 2000 году. Ну, а на нет и суда нет. В связи с кончиной главного подозреваемого дело об убийстве Улофа Пальме после 34 лет расследования было закрыто.

Это, разумеется, не покончило с теориями о том, кто же убил Пальме на самом деле. 21 июля этого года у подкаста Palmemordet вышел очередной, 290-й, эпизод.

Комментарии

Можете рассказать про автора? Насколько компетентен, можно ли ему доверять, не занимается ли манипуляциями и т.д.?

я не зарплате , что-бы делать работу за других :)

Если я рекомендую чьи-то сторонние материалы, то гарантирую компетентность и честность автора. Я подумал, что вы руководствуетесь теми же принципами.

Если я рекомендую чьи-то сторонние материалы, то гарантирую компетентность и честность автора.

смело :)

нет ...я исхожу из своего жизненного опыта и потому гарантирую только за себя

Автор в основном, правильно отразил историю социалистов в Швеции, но совершенно напрасно пропел ее под похоронный марш. Социализм в Швеции живет и процветает, по многим показателям (душевые доходы, продолжительность жизни) шведы находятся в группе ведущих стран мира. Просто автор разбирается в социализме, как свинья в апельсинах.

Социализм - это прежде всего, преобладание общественной собственности на средства производства. Она и есть, большинство крупных компаний в Швеции акционерные, многие - с большой долей государства. А второй признак социализма - наличие ведущих классов, бюрократии и интеллигенции. Тут шведская бюрократия тоже широко известна, хотя порой она принимает нешаблонные решения.

Социализм прогрессирует во всех странах мира. И попытки автора перед нашими выборами замазать его дерьмом абсолютно безнадежны.

Тонкий юмор.

Да не шибко тонкий... Понятно, что у едро-пропагандистов очко перед выборами вибрирует, вот они и несут в СМИ всякую чепуху...

А за кого порекомендуете голосовать? Александр, я на полном серьезе спрашиваю, без всяких задних мыслей и под

ъёковырки. Мне действительно интересует Ваше мнение.Сейчас в личку сброшу. У меня готова статья к выборам, но выложу я ее попозже.

Зачитаем,... пренепременно, спсб.

Не верю, что у них что-то вибрирует. Нарисуют любые нужные цифры. В 96 бюллетени меняли пачками, тогда победил Зюганов. А сказки про неизвестный исход, это чтобы народ интригой на выборы заманить.

Ну почему они не нарисовали раньше цифры в Москве? Потому что там по десятку наблюдателей от конкурентов на кажом участке. И экзит-пулы имеются.